- 83.50 KB

- 2021-04-17 发布

课时作业(十九)

一、选择题

1.“土改要分配土地,但不是单纯地分配土地,而是要根本改变农村社会结构,建立一种新的、民主的、自由的社会关系。”新中国的农村土地改革和社会改革( )

A.建立起城乡二元社会结构

B.实行了对农产品的统购统销政策

C.奠定了国家工业化的基础

D.打破了农村宗族式社会管理体系

D [城乡二元社会结构是计划经济体制的产物,与材料无关,故A项错误;统购统销政策属于计划经济,故B项错误;“一五”计划的完成奠定了国家工业化的基础,故C项错误;“新的、民主的、自由的社会关系”说明农村宗族式社会管理体系被打破,故D项正确。]

2.(2019·全国Ⅱ卷高考模拟)新中国初期(1949~1956年),百废待兴,国家贫困、技术落后,全国仅有两个化肥厂,几乎没有任何农业机械设备,缺乏驱动水泵的电力或小型发动机,这些现状意味着只有期望农业和农民来实现工业现代化了。这说明( )

A.“一五”计划使农业发展缓慢

B.“以钢为纲”的方针不合时宜

C.农业支持工业建设有其必然性

D.农村的经济体制改革迫在眉睫

C [我国的“一五”计划完成是在1957年,与题目时间不符,故A项错误;“以钢为纲”的提出在“文化大革命”时期,故B项错误;材料中“这些现状意味着只有期望农业和农民来实现工业现代化了”说明当时我国的工业生产落后,农业支持工业有其必然性,故C项正确;材料中并未涉及农村经济体制改革,故D项错误。]

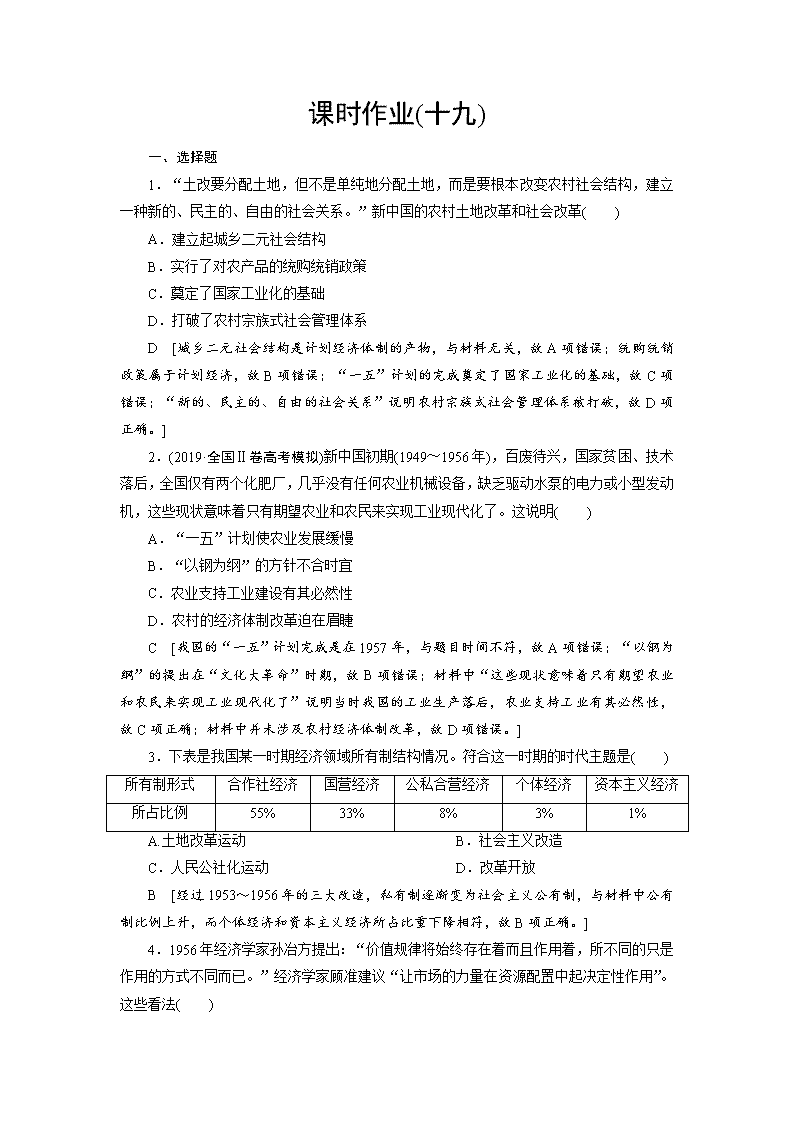

3.下表是我国某一时期经济领域所有制结构情况。符合这一时期的时代主题是( )

所有制形式

合作社经济

国营经济

公私合营经济

个体经济

资本主义经济

所占比例

55%

33%

8%

3%

1%

A.土地改革运动 B.社会主义改造

C.人民公社化运动 D.改革开放

B [经过1953~1956年的三大改造,私有制逐渐变为社会主义公有制,与材料中公有制比例上升,而个体经济和资本主义经济所占比重下降相符,故B项正确。]

4.1956年经济学家孙冶方提出:“价值规律将始终存在着而且作用着,所不同的只是作用的方式不同而已。”经济学家顾准建议“让市场的力量在资源配置中起决定性作用”。这些看法( )

A.很快得到地方的贯彻执行

B.与当时经济管理方式冲突

C.推动了社会主义改造的顺利实施

D.是“一五”计划完成的理论保障

B [1956年后,国家行政性的计划经济占据主导,故A项错误;根据材料时间点可知,这些市场经济的理论与当时行将建立的计划经济体制是背道而驰的,故B项正确;社会主义改造行将结束,故C项错误;这些市场经济的理论与“一五”计划并没有任何关系,故D项错误。]

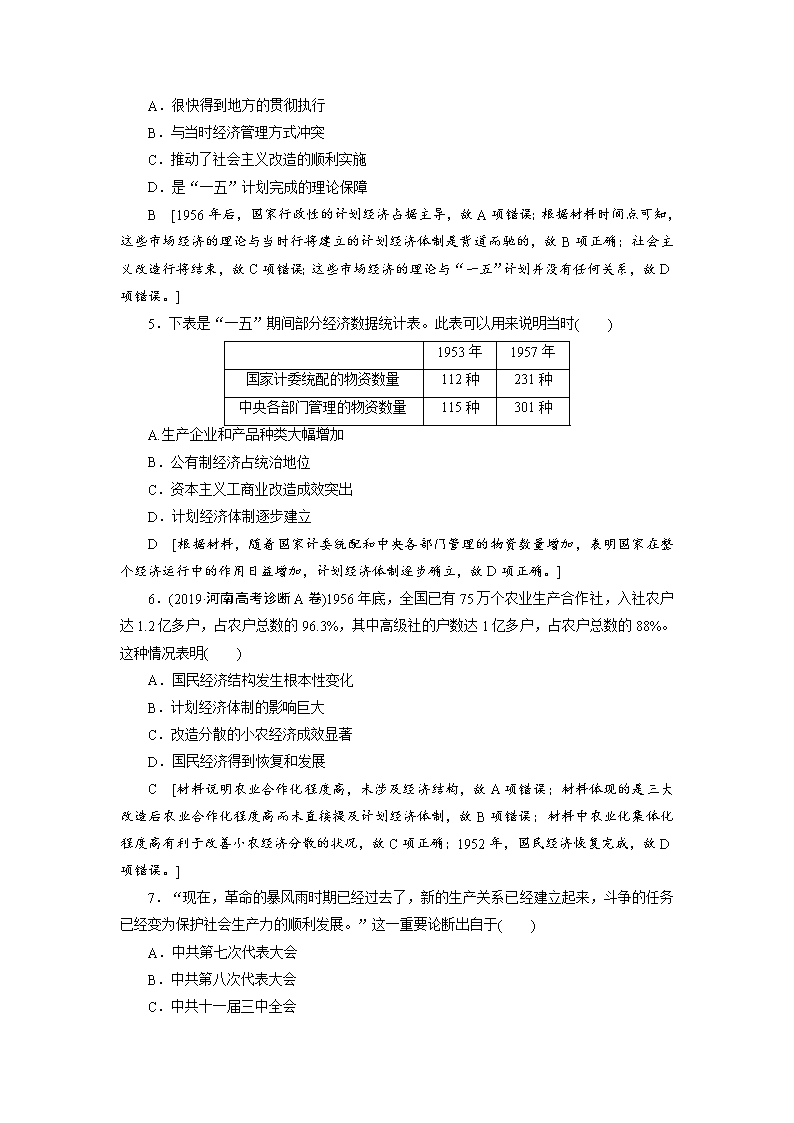

5.下表是“一五”期间部分经济数据统计表。此表可以用来说明当时( )

1953年

1957年

国家计委统配的物资数量

112种

231种

中央各部门管理的物资数量

115种

301种

A.生产企业和产品种类大幅增加

B.公有制经济占统治地位

C.资本主义工商业改造成效突出

D.计划经济体制逐步建立

D [根据材料,随着国家计委统配和中央各部门管理的物资数量增加,表明国家在整个经济运行中的作用日益增加,计划经济体制逐步确立,故D项正确。]

6.(2019·河南高考诊断A卷)1956年底,全国已有75万个农业生产合作社,入社农户达1.2亿多户,占农户总数的96.3%,其中高级社的户数达1亿多户,占农户总数的88%。这种情况表明( )

A.国民经济结构发生根本性变化

B.计划经济体制的影响巨大

C.改造分散的小农经济成效显著

D.国民经济得到恢复和发展

C [材料说明农业合作化程度高,未涉及经济结构,故A项错误;材料体现的是三大改造后农业合作化程度高而未直接提及计划经济体制,故B项错误;材料中农业化集体化程度高有利于改善小农经济分散的状况,故C项正确;1952年,国民经济恢复完成,故D项错误。]

7.“现在,革命的暴风雨时期已经过去了,新的生产关系已经建立起来,斗争的任务已经变为保护社会生产力的顺利发展。”这一重要论断出自于( )

A.中共第七次代表大会

B.中共第八次代表大会

C.中共十一届三中全会

D.中共第十四次代表大会

B “中共第八次代表大会”于社会主义改造完成时期召开,阶级矛盾基本已经结束,所以发展生产力是主要任务,故B项正确。

8.在某一时期,湖南某地出现了群众成群结队争着卖鸡,挤不上卖就急得直哭,说是带回去就要归公了;甚至有农民烤了一个月需要的粮食饼子,怕办起食堂后粮食就要归公了。出现这一现象的原因是( )

A.社会主义改造引起群众的恐慌

B.“大跃进”挫伤群众的生产积极性

C.右倾错误遭到人们的自觉抵制

D.体制调整导致人们思想观念的变化

D [依所学,人民公社化的特点“一大二公”,公有化程度提高,人民对于生产关系的调整认识不足,所以才会导致出现避免“充公”的现象,故D项正确。]

9.(2019·安徽五校高三联考)对下表经济数据分析正确的是( )

1952 年

1957 年

1965年

粮食总产量(百万吨)

163.42

195.05

194.53

棉花(百万吨)

1.30

1.64

2.09

原油(百万吨)

0.14

1.46

11.31

钢(百万吨)

1.35

5.35

12.23

A.工农业发展不平衡问题始终存在

B.“大跃进”带来严重的经济困难

C.政策失误导致农业生产发展缓慢

D.十年“文化大革命”使工农业生产停滞

C [根据表中数据分析,粮食和棉花的发展不及原油和钢的发展,再结合时间信息,1953年开始的“一五”计划优先发展重工业,致使发展重心在工业生产上,使得农业生产发展缓慢,故C项正确。]

10.(2019·湖南衡阳一模)下面是1957年和1961年我国生活资料和生产资料在进口总额中所占比例的变化示意图。造成这一变化的主要原因是( )

A.中苏关系的开始恶化 B.国家经济状况的影响

C.“一五”计划的顺利完成 D.政府经济政策的调整

B [根据饼形图,从1957至1961年生活资料的进口比例增多,与题意无关,故A项错误; 1959~1961年中国面临三年严重经济困难,造成国民经济的大灾难,使得生活资料进口增多,故B项正确;C项出现的时间与题干不符,故C项错误;政府经济政策的调整是在1961年后,故D项错误。]

11.中共中央1961年发出《关于减少城镇人口和压缩城镇粮食销量的九条办法》,到年底,全国职工减少800万,城镇人口减少1 000万左右,减少供应城镇商品粮三四十亿斤,生活用煤二三百万吨。这种变化的主要原因是( )

A.“八字方针”的调整 B.中苏关系的恶化

C.知识分子上山下乡 D.右倾思潮的影响

A [面对三年经济困难,中央提出了“八字方针”,其中重点是调整农轻重的比例,降低重工业的比重,相应的城市人口的数量也出现了减少,故A项正确。]

12.1962年3月中共中央财经小组会议决定:1962年的绝大多数重工业生产指标比原计划分别降低5%到20%。其中,煤产量从2.5亿多吨降为2.39亿吨,钢产量从750万吨降为600万吨。这次调整( )

A.奠定了经济体制改革的基础

B.有利于扭转经济比例的失调

C.使工农业产值都有很大提高

D.初步形成了合理的工业布局

B [“八字方针”是在原有经济体制的基础上进行调整,故A项错误;根据材料“绝大多数重工业生产指标比原计划分别降低5%到20%”,重工业生产指标下降,有利于产业间比例的均衡,故B项正确;材料未涉及农业,故C项错误;工业布局涉及的是工业的地域分布,故D项错误。]

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党。为此,中共采取了集中有限资本和资源来加快建设的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

材料二 1952、1957年中国主要产品产量简表

项目

1952年

1957年

增幅(%)

钢(万吨)

135

535

296

煤炭(万吨)

6 600

13 100

98

棉纺物(亿米)

38.3

50.5

32

谷物(万吨)

16 092

19 505

19

材料三 在这岁月更新的时候,回顾过去一年的巨大成就,我们建设社会主义的信心越发增强了。……我们的事业永远是前进的。但是,在前进的道路上,有时会遇到某些曲折,这也是很自然的。因为我们所从事的社会主义事业,是我国历史上前所未有的一项伟大的艰巨的新事业。

——《人民日报》社论(1957年元旦)

(1)据材料一,指出中共开始大规模经济建设的前提。结合所学知识,概括中共采取的经济发展战略的作用。

(2)据材料二,归纳20世纪50年代中国经济发展的状况。结合所学知识,分析其形成的主要原因。

(3)据材料三,指出《人民日报》社论体现出的心态。结合1956年的国内政治、经济形势,简析其形成的主要因素。

解析 (1)第一小问前提,据材料一“1953年我国完成战后的经济恢复”信息即可得出。第二小问作用,结合“一五”计划作用分析。 (2)第一小问状况,据材料二“1952、1957年中国主要产品产量简表”通过数据的纵横加减比较结合所学知识进行归纳。第二小问主要原因,从苏联模式的影响、建设经验的欠缺等方面分析其形成的主要原因。 (3)第一小问心态,据材料三“我们建设社会主义的信心越发增强了”进行分析即可。第二小问主要因素,结合1956年的国内政治、经济形势分析。

答案 (1)前提:国民经济恢复工作的完成。

作用:“一五”计划超额完成,我国开始改变工业落后面貌;为社会主义工业化奠定初步基础。

(2)状况:重工业发展迅速,轻工业发展相对缓慢,农业生产发展滞后。

原因:受苏联(斯大林)模式的影响;新中国建设经验的欠缺。

(3)心态:乐观自信。

因素:社会主义制度建立和中共八大的召开。

14.(2019·湖南衡阳高三联考)阅读材料,完成下列要求。

材料

“一五”计划成就(1957年与1952年比较)

项目

工农业总产值

生产资料

消费资料

钢产量

煤产量

农业总产值

1957年比1952年增长(%)

67.8

210.0

83.0

296.0

96.0

24.8

年均增长(%)

10.9

25.4

12.9

59.2

19.2

4.5

1953~1957年平均每年增长速度(%)

工业生产指数

钢

生铁

原煤

发电量

中国

18.0

31.7

25.2

14.4

21.6

英国

4.1

5.7

5.9

下降

7.8

美国

2.8

3.9

5.0

7.8

9.1

从材料中提取两条或者两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

解析 首先,分析材料信息,从材料中提取相关信息确定选题角度,例如从表格中钢煤电的成就和增长速度得出“一五”时期重工业成就巨大,其次,根据论题从表中提取相互关联的历史信息并结合论题相关历史信息(背景、影响、内容),最后,根据提取的相互关联的历史信息结合所学知识予以阐述,表述成文。阐述时注意题目要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。

答案 示例

论题:“一五”时期我国经济建设特别是重工业方面取得巨大成就。

阐述:由于原有工业基础薄弱,为了保障国家政治独立和国防安全,尽快改变我国工业落后的面貌,中华人民共和国成立初期我国采取优先发展重工业的策略,“一五”期间,不仅国内经济纵向发展迅速,而且远远高于同时期的发达国家,这些成就为我国社会主义工业化建设奠定了初步基础,对整个国民经济的发展起了重要的推动作用。

(示例仅作参考,其他答案言之有理皆可)