- 152.00 KB

- 2021-04-17 发布

2018-2019学年河南省辉县市一中高一上学期第一次阶段性考试历史试卷

本试题卷分选择题和非选择题两部分。时间 90分钟,满分100分。

第I卷(选择题,共60分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.据史料记载,商王断定大事,要综合考虑五个方面的意见,即王本身、卿士、庶民(人)、卜(龟)和筮。如若王、卿士和庶民一致同意,而龟筮反对,则以不动为好,动则不利。对此理解正确的是,商朝

A.商王完全垄断决策权 B.政治带有迷信色彩

C.商王权力受到很大制约 D.已形成早期民主制

2.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。上述材料表明分封

A.进一步扩大周王室统治区域 B.加强周天子对地方的直接控制

C.形成了等级森严的统治体系 D.使王位世袭制进一步发展完善

3.考古资料表明,西周时期,一些异姓诸侯国虽然远离王畿地区,但是其青铜器等器物,在形制、纹饰和工艺风格上也都与周王朝表现出较强的一致性。这主要说明当时

A.礼乐制度日渐受各诸侯的冲击 B.工官制实现了礼器标准化生产

C.分封制有利于中原文化的传播 D.华夷观念推动民族间文化交流

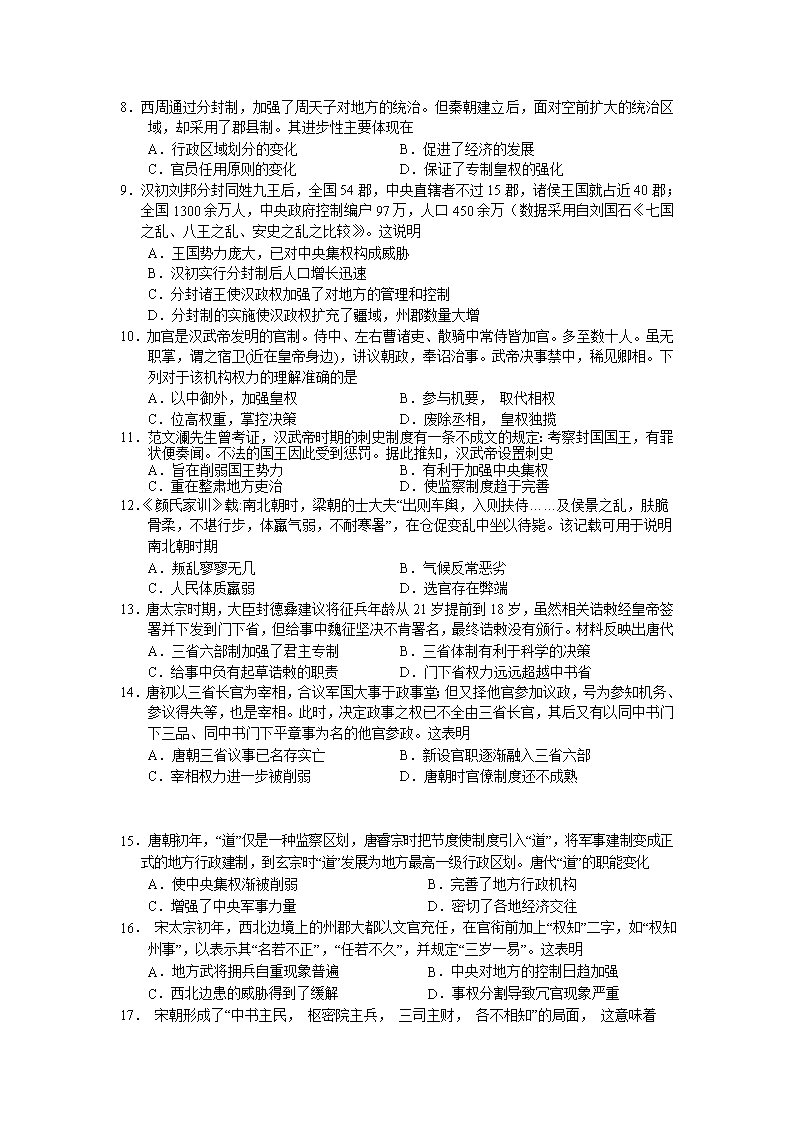

4.下表反映的是西周重要的政治制度,对其解读正确的是

等级

乐队

乐舞

王

四面

八佾

诸侯

三面(缺北面)

六佾

卿大夫

二面(缺北和东)

四佾

士

一面(只有南面)

二佾

A.反映了分封制度与宗法体制互为表里 B.以礼乐形式规范贵族内部的等级关系

C.说明周王重视宫廷乐舞的差别化管理 D.通过礼乐等级形成了权力的高度集中

5.有学者认为:“(春秋时期)国家像一个放大了的家庭。君主统而不治;大夫们很重要,不是因为其职位,而是因为他们是君主的亲戚,或是显赫家庭的家长。”这主要反映了

A.宗法观念的延续 B.分封体制的完善

C.君主权力的式微 D.官僚政治的建立

6.春秋初期诸侯遍行采邑(封地),中后期始行县——郡制度,“上大夫受县,下大夫受郡”。战国时边地繁荣,始于郡下设县,形成郡——县两级制。这一历史现象

A.造成分封制彻底崩溃 B.说明官僚政治已完全取代贵族政治

C.强化了君主专制独裁 D.说明春秋战国时期已出现集权趋势

7. 秦朝时期的军国大事,一般先由丞相、御史大夫和诸卿进行朝议,最后由皇帝拍板裁决。这一做法使

A.中央强化了对地方的控制 B.民主观念开始渗入到政治体制

C.君权在事实上遭到了弱化 D.君主专制造成的决策失误有所减少

8

.西周通过分封制,加强了周天子对地方的统治。但秦朝建立后,面对空前扩大的统治区域,却采用了郡县制。其进步性主要体现在

A.行政区域划分的变化 B.促进了经济的发展

C.官员任用原则的变化 D.保证了专制皇权的强化

9.汉初刘邦分封同姓九王后,全国54郡,中央直辖者不过15郡,诸侯王国就占近40郡;全国1300余万人,中央政府控制编户97万,人口450余万(数据采用自刘国石《七国之乱、八王之乱、安史之乱之比较》)。这说明

A.王国势力庞大,已对中央集权构成威胁

B.汉初实行分封制后人口增长迅速

C.分封诸王使汉政权加强了对地方的管理和控制

D.分封制的实施使汉政权扩充了疆域,州郡数量大增

10.加官是汉武帝发明的官制。侍中、左右曹诸吏、散骑中常侍皆加官。多至数十人。虽无职掌,谓之宿卫(近在皇帝身边),讲议朝政,奉诏治事。武帝决事禁中,稀见卿相。下列对于该机构权力的理解准确的是

A.以中御外,加强皇权 B.参与机要, 取代相权

C.位高权重,掌控决策 D.废除丞相, 皇权独揽

11.范文澜先生曾考证,汉武帝时期的刺史制度有一条不成文的规定:考察封国国王,有罪状便奏闻。不法的国王因此受到惩罚。据此推知,汉武帝设置刺史

A.旨在削弱国王势力 B.有利于加强中央集权

C.重在整肃地方吏治 D.使监察制度趋于完善

12.《颜氏家训》载:南北朝时,梁朝的士大夫“出则车舆,入则扶侍……及侯景之乱,肤脆骨柔,不堪行步,体羸气弱,不耐寒暑”,在仓促变乱中坐以待毙。该记载可用于说明南北朝时期

A.叛乱寥寥无几 B.气候反常恶劣

C.人民体质羸弱 D.选官存在弊端

13.唐太宗时期,大臣封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁,虽然相关诰敕经皇帝签署并下发到门下省,但给事中魏征坚决不肯署名,最终诰敕没有颁行。材料反映出唐代

A.三省六部制加强了君主专制 B.三省体制有利于科学的决策

C.给事中负有起草诰敕的职责 D.门下省权力远远超越中书省

14.唐初以三省长官为宰相,合议军国大事于政事堂;但又择他官参加议政,号为参知机务、参议得失等,也是宰相。此时,决定政事之权已不全由三省长官,其后又有以同中书门下三品、同中书门下平章事为名的他官参政。这表明

A.唐朝三省议事已名存实亡 B.新设官职逐渐融入三省六部

C.宰相权力进一步被削弱 D.唐朝时官僚制度还不成熟

15.唐朝初年,“道”仅是一种监察区划,唐睿宗时把节度使制度引入“道”,将军事建制变成正式的地方行政建制,到玄宗时“道”发展为地方最高一级行政区划。唐代“道”的职能变化

A.使中央集权渐被削弱 B.完善了地方行政机构

C.增强了中央军事力量 D.密切了各地经济交往

16. 宋太宗初年,西北边境上的州郡大都以文官充任,在官衔前加上“权知”二字,如“权知州事”,以表示其“名若不正”,“任若不久”,并规定“三岁一易”。这表明

A.地方武将拥兵自重现象普遍 B.中央对地方的控制日趋加强

C.西北边患的威胁得到了缓解 D.事权分割导致冗官现象严重

17. 宋朝形成了“中书主民, 枢密院主兵, 三司主财, 各不相知”的局面, 这意味着

A.宰相行政效率不断提高 B.专制皇权的不断加强

C.相权对君权的制约加强 D.中央对地方控制加强

18.有学者统计,北宋载入《宋史》的官员中46.1%来自寒门,从南宋两个年份的进士题名录来看,非官员家庭出身的进士一个占56.3%,一个占57.9%。这说明两宋时期的科举制

A.提高了官员的文化素养 B.从根本上结束了贵族政治

C.进一步扩大了统治基础 D.选拔官员更注重公平公正

19.白钢在《中国政治制度史》中说:“元朝的行省实际上是封建中央集权分寄于地方……它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外,行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。行省的治所往往就是完成这种职能的‘中转站’。”对材料理解准确的是

A.行省制下地方权力相当大 B.行省制容易导致地方势力膨胀

C.行省制体现了分权与制衡原则 D.行省是元朝最高行政机构

20.明人朱国桢在《皇明大政记》称:“人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽审定。有不留数字者,虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使更拟;再不符意,谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。”这反映出明代内阁

A.继承了之前宰相的全部职责 B.上升为中央一级的行政中枢

C.辅助皇帝处理国家军政大事 D.获得了“票拟”等决策大权

21.明朝万历皇帝因立太子之事与内阁争执长达十余年,最后索性三十年不再上朝,内阁出现了“人滞于官”和“曹署多空”的现象,部、寺大官十缺六、七,史称“万历怠政”。这反映了当时

A.君权与相权矛盾的激化 B.君主专制出现弱化趋势

C.内阁对皇权制约的强化 D.政治体制存在严重弊端

22. 唐宋时期重要官员的任免需要经过皇帝和宰相商量,而清朝中枢机构的任职多由皇帝从“亲臣重臣”中遴选,任命谕旨中常有“行走”这一具有临时差遣性质的字眼。这表明

A.专制皇权不断强化 B.文官政治日益成熟

C.行政效率不断提高 D.科举制度逐渐完备

23.王昶《军机处题名记》云:“本朝谕旨诰命……惟军机处恭拟上谕为至要。上谕亦有二:……明发,交内阁,以次交于部、科;寄信,密封交兵部,用马递。其内外臣工所奏事,经军机大臣定议取旨、密封递送亦如之……内阁、翰林院撰拟有弗当,又下军机处审定。”材料说明军机处

A.成为内阁的协理机构 B.提高了中央政府的行政效率

C.掌握军政要务决策权 D.与其他中枢机构分权制衡

24.雍正皇帝特许部分官员上奏密折,缮写时须亲自为之,一切听闻皆可上报。奏折要直达御前,并由皇帝亲自批答。其主要目的是

A.加强君主专制制度 B.保证政令的畅通与保密

C.提高清朝行政效率 D.加强对行政官员的监察

25.“ (在希腊)流通中发展起来的交换价值过程, 不但尊重自由和平等, 而且自由和平等是它的产物; 它是自由和平等的现实基础。”这实质上反映了在古希腊

A.政治平等是商业平等的前提

B.商业贸易中存在不平等的现象

C.海外殖民推动平等观念形成

D.商业上自由平等影响政治理念

26.克利斯提尼改革时,为保护公民利益,制约官员,曾经实行“陶片放逐法”,把多数人确认为损害公民利益的人流放国外,但特意规定不得动其财产。作出如此规定体现的雅典民主政治的基本原则是

A.主权在民 B.轮番而治 C.法律至上 D.保护私产

27.柏拉图说:“社会中没有知识、没有教养、没有政治智慧的下层群众掌握政治权力, 政治生活的狂热使得他们很容易丧失理性,进而做出草率的、不合理的政治决策。”作者意在说明雅典

A.抽签选举的局限 B.多数人暴政的实质 .

C.轮番而治的危害 D.直接民主制的弊端

28.《十二铜表法》第八表第二条“如果故意伤人肢体,而又未与(受害人)和解,则他本身应遭受同样的伤害”。该材料反映出《十二铜表法》

A.一定程度上保护了平民的利益 B.是罗马第一部有章可循的成文法

C.打破了贵族对法律知识的垄断 D.掺杂一些原始、落后的古老习俗

29.若某人非法杀死另一个人的奴隶或牲畜,应当以去年奴隶与该牲畜的最高价格赔偿受损害人;若某人非法损坏了另一个人的物品,应以近三年该物品的最高价赔偿之。这说明罗马法

A.内容丰富翔实,应用性强 B.涉及民事诉讼,保护私有财产

C.协调社会矛盾,巩固统治 D.量刑有理有据,保障平民权益

30.有学者认为:罗马法包含了习惯、平民会议决议、元老院决议、国王谕令、裁判官告示、法学家的学说、法律条文。在该学者看来,罗马法

A.具有广泛的适用性 B.渊源呈现多元性

C.主要维护平民利益 D.是以往习惯法的汇编

第Ⅱ卷 非选择题(共40分)

二、非选择题(共40分,其中31题25分,32题15分)

31. (25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

(北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为15路,陆续在各路设转运使、提点刑狱(管司法兼监察)、按抚使 (管军事,有时也兼管民政)、提举常平(管长平仓救济、农田水利等)等四司,统称“监司”, 也都由文臣担任,只有安抚使使用武人。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料三

《元史》记载:元朝的行省“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。 在元代以前中国主要以“山川形便”来划分行政区,政区的自然属性与经济、文化一体化趋势较强;从元代开始,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,削弱地方的经济、文化认同感。

—摘编自李治安《行省制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉初和唐代中后期的地方行政管理制度,并分析其影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明宋代为加强地方管理采取的主要措施。(9 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明元代行省制的特点及影响。(8分)

32. 阅读下列材料,回答问题。

材料一

真正的法律乃是一种与自然相符合的正当理性,它具有普遍的适用性并且是不变而永恒的。罗马的法律和雅典的法律并不会不同,今天的法律和明天的法律也不会不同。法是一种自然权利,是理智的人的精神和理性,是衡量正义和非正义的标准。

——西塞罗

礼义法度者,是圣人之所生也……圣人积思虑,习伪故,以生礼义而起法度。故顺情性则兄弟争矣,化礼义则让乎国人矣。

——荀子

材料二

中国法典的缘起与(罗马)查士丁尼法典的组成方式有相同之处......限制《中国法典》之外的出版物的发行(政府除外),罗马亦是如此:两国都各以公告、律令和诏书等形式立法,还有诸如过继、家庭财产共同占有关系等都有相同之处。

——田涛《西方人眼中的中国法律接触与碰撞》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出荀子和西塞罗关于法律的认识有什么不同?(6分)

(2)根据材料二,归纳古代中国与罗马在法治方面有哪些相似点?(9分)

辉县市一中2018—2017学年上期第一次阶段性考试

高一历史试卷 参考答案

1-5 BACBA 6-10 DDCAA 11-15 BDBCA 16-20 BBCAC

21-25 DABAD 26-30 DDDBB

31.(1)汉初:实行郡国并行制;诸侯国势力日益强大,威胁中央集权。(4分)

唐中后期:地方设置藩镇,由节度使管辖;节度使权力较大,形成藩镇割据的局面,严重威胁中央集权。(4分)

(2)措施:抽调地方精兵强将充实中央禁军;任用文臣担任地方官,设通判监督;设转运使,将地方大部分的财政收入收交中央。(9分)

(3)特点:行省的权力较大,行省的设置采取“犬牙交错”原则。(2分)

影响:行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。(6分)

32.(1)法律的起源:荀子认为法律出自圣人;西塞罗认为法律基于自然。(2分)

法律的作用:荀子认为法律的作用是让人拥有美德;(2分)西塞罗认为法律的功用是维护正义。(2分)

(2)相似点:政府垄断立法;立法形式多样化;保护私有财产。(9分)