- 1014.48 KB

- 2021-04-16 发布

考点一 氧化还原反应的概念及规律

考点清单

基础知识

1.氧化还原反应的本质和判断依据

(1)氧化还原反应的

本质

:电子①

转移

(电子得失或电子对偏移)。

(2)判断

依据

:元素化合价②

升高或降低

。

2.氧化还原反应中的有关概念

(1)氧化反应和还原反应

氧化反应和还原反应是指氧化还原反应中的两个方面,二者同时存在,不能

独自发生。

氧化反应是指反应物③

失去电子

(反应物所含某元素化合价升高)的反应。

还原反应是指反应物④

得到电子

(反应物所含某元素化合价降低)的反应。

(2)氧化剂和还原剂

氧化剂是指⑤

得到

电子(或电子对偏向)的物质,在反应时所含元素的

化合价降低。

还原剂是指⑥

失去

电子(或电子对偏离)的物质,在反应时所含元素的

化合价升高。

(3)氧化产物和还原产物

氧化产物:还原剂失电子后生成的产物,具体是指含有化合价⑦

升高

的

元素的产物。

还原产物:氧化剂得电子后生成的产物,具体是指含有化合价⑧

降低

的

元素的产物。

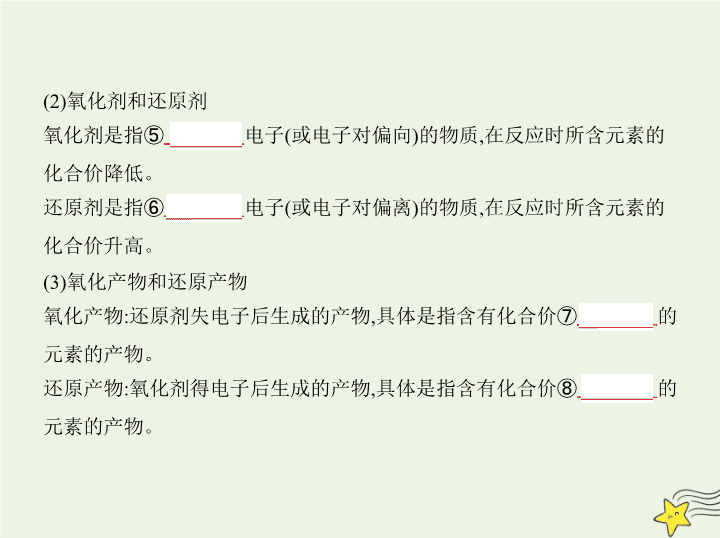

(4)转化关系

3.氧化还原反应中电子转移的表示方法

(1)双线桥法

(2)单线桥法

基本规律

1.守恒规律

氧化还原反应中有物质失电子必有物质得电子,且

得电子总数等于失电子

总数

。或者说氧化还原反应中,有元素化合价升高必有元素化合价降低,且

化合价降低总值必等于升高总值。

应用:配平氧化还原反应方程式并进行有关计算。

2.强弱规律

氧化性较强的氧化剂跟还原性较强的还原剂反应,生成还原性较弱的还原

产物和氧化性较弱的氧化产物。

应用:在适宜条件下,用氧化性较强的物质制备还原性较弱的物质,或用还

原性较强的物质制备氧化性较弱的物质,也可用于比较物质间氧化性或还

原性的强弱。

3.价态规律

元素处于最高价态,只有

氧化性

;元素处于最低价态,只有

还原性

;元素处于

中间价态,既有氧化性又有还原性,但主要表现一种性质。物质中若含有多

种元素,其性质是这些元素性质的综合体现。

应用:判断元素或物质有无氧化性或还原性。

4.转化规律

在氧化还原反应中,元素相邻价态之间的转化最容易;同种元素不同价态之

间发生反应,元素的化合价只靠近而不交叉;同种元素相邻价态之间不发生

氧化还原反应。例如:

应用:判断氧化还原反应能否发生及电子转移情况。

5.难易规律

越易失去电子的物质,失去后就越难得到电子;越易得到电子的物质,得到

后就越难失去电子。一种氧化剂同时和几种还原剂相遇时,与还原性最

强的优先发生反应;同理,一种还原剂同时与多种氧化剂相遇时,与氧化性

最强的优先发生反应。如向FeBr

2

溶液中通入Cl

2

时,发生离子反应的先后顺

序为2Fe

2+

+Cl

2

2Fe

3+

+2Cl

-

、2Br

-

+Cl

2

Br

2

+2Cl

-

。

应用:判断物质的稳定性及反应顺序。

考点二 氧化还原反应方程式的配平及相关计算

1.配平氧化还原反应方程式的步骤

(1)一标:标出反应前后变价元素的①

化合价

;

(2)二等:使升价和降价②

总数相等

;

(3)三定:确定含化合价变化的元素的物质的化学计量数;

(4)四平:用观察法确定其他各物质的化学计量数;

(5)五查:检查反应前后③

原子

、④

得失电子

、⑤

电荷

是否守恒。

2.氧化还原反应的计算依据

进行有关氧化还原反应的计算时,应分析化合价变化,以得失电子守恒为切入点,计算公式如下:氧化剂的物质的量

×

变价元素原子的个数

×

化合价的变化值=还原剂的物质的量

×

变价元素原子的个数

×

化合价的变化值。

变化观

物质氧化性、还原性强弱的判断

1.根据元素活动性顺序(常见元素)判断

①金属活动性顺序

②非金属活动性顺序(常见元素)

2.根据元素在周期表中的位置判断

①同主族元素(从上到下)

如:

知能拓展

②同周期主族元素(从左到右)

如:

3.根据氧化还原反应的方向判断

氧化剂+还原剂

还原产物+氧化产物

氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物。

4.根据氧化产物的价态高低判断

当含有变价元素的还原剂在相似的条件下作用于不同的氧化剂时,可根据

氧化产物价态的高低判断氧化剂氧化性的强弱。

例如:2Fe+3Cl

2

2FeCl

3

、Fe+S

FeS,可以判断氧化性:Cl

2

>S。

5.根据反应所需条件判断

当不同的氧化剂作用于同一还原剂时,如果氧化产物价态相同,可根据反应

条件的高低进行判断。例如:

16HCl(浓)+2KMnO

4

2KCl+2MnCl

2

+8H

2

O+5Cl

2

↑

①

4HCl(浓)+MnO

2

MnCl

2

+2H

2

O+Cl

2

↑

②

4HCl(浓)+O

2

2H

2

O+2Cl

2

③

上述三个反应中,还原剂都是浓盐酸,氧化产物都是Cl

2

,而氧化剂分别是

KMnO

4

、MnO

2

、O

2

。①式中KMnO

4

常温时可把浓盐酸中的Cl氧化;②式

需要在加热条件下才能完成;③式不仅需要加热,而且还需要CuCl

2

作催化

剂才能完成。由此我们可以得出氧化性:KMnO

4

>MnO

2

>O

2

。

6.根据物质的浓度大小判断

具有氧化性(或还原性)的物质浓度越大,其氧化性(或还原性)越强,反之,其

氧化性(或还原性)越弱。如氧化性:HNO

3

(浓)>HNO

3

(稀);MnO

2

能被浓盐酸

还原,却不能被稀盐酸还原。

7.根据原电池、电解池的电极反应判断

①一般情况下,两种不同的金属构成原电池的两极,负极是电子流出的极,

正极是电子流入的极,还原性:负极金属>正极金属。

②用惰性电极电解混合溶液时,在阴极先放电的阳离子的氧化性较强,在阳

极先放电的阴离子的还原性较强。

例1 (2018皖中名校联盟联考,11)现有下列三个氧化还原反应:①2B

-

+Z

2

B

2

+2Z

-

、②2A

2+

+B

2

2A

3+

+2B

-

、③2X

+10Z

-

+16H

+

2X

2+

+5Z

2

+8H

2

O。根据上述反应,判断下列结论中正确的是

( )

A.要除去含有 A

2+

、Z

-

和B

-

混合溶液中的A

2+

,而不氧化Z

-

和B

-

,应加入B

2

B.氧化性强弱顺序为X

>Z

2

>A

3+

>B

2

C.X

2+

是 X

的氧化产物,B

2

是 B

-

的还原产物

D.在溶液中不可能发生反应:X

+5A

2+

+8H

+

X

2+

+5A

3+

+4H

2

O

解题导引 根据氧化剂的氧化性强于氧化产物、一种氧化剂与多种还原

剂混合先跟还原性强的反应等规律,直接判断得出结论。

解析 由①可得,氧化性:Z

2

>B

2

;由②可得,氧化性:B

2

>A

3+

;由③可得,氧化性:

X

>Z

2

,所以氧化性:X

>Z

2

>B

2

>A

3+

,故B错误。要除去含有A

2+

、Z

-

和B

-

混

合溶液中的A

2+

,而不氧化Z

-

和B

-

,应加入B

2

,故A正确。B

2

是B

-

的氧化产物,X

2+

是X

的还原产物,故C错误。溶液中可能发生反应:X

+5A

2+

+8H

+

X

2+

+5A

3+

+4H

2

O,故D错误。

答案 A

守恒观

信息型氧化还原反应方程式的书写

1.书写信息型氧化还原反应方程式的步骤——3步法

第1步:根据氧化还原反应的难易规律确定氧化性最强的为氧化剂,还原性

最强的为还原剂;根据题给信息和已知元素化合物性质确定相应的还原产

物、氧化产物;根据氧化还原反应的守恒规律确定氧化剂、还原剂、还原

产物、氧化产物的化学计量数。

第2步:根据溶液的酸碱性,通过在反应方程式中添加H

+

或OH

-

使方程式两

端电荷守恒。

第3步:根据原子守恒,通过在反应方程式中添加H

2

O(或其他小分子)使方程

式两端原子守恒。

2.配平的基本技巧

(1)全变从左边配:氧化剂、还原剂中某元素化合价全变的,一般从左边反

应物着手配平。

(2)自变从右边配:自身氧化还原反应(包括分解、歧化)一般从右边着手配

平。

(3)缺项配平法:先使得失电子数相等,再观察两边电荷。若反应物一边缺

正电荷,一般加H

+

,生成物一边加H

2

O;若反应物一边缺负电荷,一般加OH

-

,

生成物一边加H

2

O。

例2 与Cl

2

相比较,ClO

2

处理水时被还原成Cl

-

,不生成有机氯代物等有害物

质。工业上以亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备ClO

2

,反应如下:

NaClO

2

+HCl

ClO

2

↑+

(没有配平)

(1)上述方程式中,缺项物质是

;在下面方框内补全反应物的

化学计量数。

NaClO

2

+HCl

ClO

2

↑+

(没有配平)

(2)该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是

。生成0.2 mol ClO

2

转移电子的物质的量为

mol。

(3)ClO

2

对污水中的Fe

2+

、Mn

2+

、S

2-

和CN

-

等有明显的去除效果。某污水中

含

a

mg·L

-1

CN

-

,现用ClO

2

将CN

-

氧化,只生成两种无毒气体。处理100 m

3

这

种污水,至少需要ClO

2

mol。

解题导引 先根据元素守恒确定产物,再根据氧化还原反应的守恒规律确

定化学计量数。

解析 (1)根据转化规律可知,NaClO

2

既是氧化剂又是还原剂,盐酸只提供

酸性环境,反应的化学方程式及电子转移情况如下:

(2)由上分析可知当有4 mol ClO

2

生成时,转移4 mol电子,所以当有0.2 mol

ClO

2

生成时,转移0.2 mol电子。

(3)设至少需要ClO

2

的物质的量为

x

。根据得失电子守恒得:

×

(2

+3)=5

x

,解得:

x

=

mol。

答案 (1)NaCl、H

2

O 5 4

(2)1∶4 0.2

(3)

利用氧化剂(还原剂)氧化性(还原性)强弱判断规律,通过对照实验收集证据,推理判断氧化性(还原性)强弱;注意变量控制,可进行平行对照或先后对照。

实践探究

例题 通过卤素间的反应实验,可以比较出卤素单质氧化性的强弱。实验如

下:

下列说法不正确的是

( )

A.CCl

4

起到萃取、富集I

2

的作用

B.a中下层变无色,说明I

2

转化为I

-

C.Ⅲ中发生反应的离子方程式为Br

2

+2I

-

I

2

+2Br

-

D.依据a、b中现象,可以证明Cl

2

的氧化性比Br

2

强

解析 利用两种氧化剂与同一种还原剂反应,控制氯水和溴水变化,观察碘

的褪色情况,寻找证据做出判断。实验中CCl

4

起到萃取、富集I

2

的作用。a

中下层变无色,说明碘单质被氯水氧化为碘酸根离子而不是降价产物碘离

子。Ⅲ中发生反应的离子方程式为Br

2

+2I

-

I

2

+2Br

-

。依据a、b中现象,

溴单质不能氧化碘单质,可以证明Cl

2

的氧化性比Br

2

强。

答案 B

题目价值 简练明确地说明可依据氧化还原反应原理设计实验,进行证据

推理解决实际问题,体现了化学知识的有用性。

1.明确微粒种类、厘清反应关系

在一个反应现象背后未必是两种微粒在反应,假如有三种微粒,则反应个数

可能是四个,而且可能是氧化还原反应与非氧化还原反应同时存在,若增加

微粒数,则思维难度自然剧增,所以分析问题遇到障碍可能是有些微粒被忽

视,一些反应或者反应间的竞争被漠视。

例1 (2019北京朝阳一模,12)探究铝片与Na

2

CO

3

溶液的反应。

创新思维

无明显现象

铝片表面产生细小气泡

出现白色浑浊,产生大量气泡

(经检验为H

2

和CO

2

)

下列说法不正确的是

( )

A.Na

2

CO

3

溶液中存在水解平衡:C

+H

2

O

HC

+OH

-

B.对比Ⅰ、Ⅲ,说明Na

2

CO

3

溶液能破坏铝表面的保护膜

C.推测出现白色浑浊的原因:Al

+HC

+H

2

O

Al(OH)

3

↓+C

D.加热和H

2

逸出对C

水解平衡移动方向的影响是相反的

解析 结合实验现象可分析出实验Ⅲ、Ⅳ存在的微粒有Al

、HC

、H

2

O、

C

、OH

-

、Al等,碳酸钠溶液因为水解显碱性,氢气是铝单质与氢氧根离子和分子共同作用的结果;由于铝片表面有氧化膜,说明在碳酸钠溶液中氧化膜被破坏;白色浑浊应该是少量的Al

与HC

反应所致;氢气逸出时铝消耗了氢氧根离子促进了碳酸根的水解,水解本身是吸热反应,所以加热也有利于碳酸根离子的水解。故选项D错误。

答案 D

2.寻找竞争反应、评价并设计实验方案

化学高阶思维测查一般情境中识别已学知识体系并应用、批判反思既有实验方案及其实验现象、创新设计实验方案深入研究实际化学问题。许多情境问题往往隐含竞争反应,使表面的主反应产物消失或反应根本没机会发生,需要考生想到并设计实验证明其存在,这是测查高阶思维的最佳时机,也是对氧化还原反应原理的巧妙运用。

例2 (2019北京海淀一模,28)某小组同学对FeCl

3

与KI的反应进行探究。

【初步探究】室温下进行下表所列实验。

(1)证明实验Ⅰ中有I

2

生成,加入的试剂为

。

(2)写出实验Ⅰ反应的离子方程式:

。

(3)结合上述实验现象可以证明Fe

3+

与I

-

发生可逆反应,原因是

。

【深入探究】20 min后继续观察实验现象:实验Ⅰ溶液棕黄色变深;实验Ⅱ

序号

操作

现象

实验Ⅰ

取5 mL 0.1 mol·L

-1

KI溶液,滴加

0.1 mol·L

-1

FeCl

3

溶液5~6滴(混

合溶液pH=5)

溶液变为

棕黄色

实验Ⅱ

取2 mL实验Ⅰ反应后的溶液,滴

加2滴0.1 mol·L

-1

KSCN溶液

溶液呈红色

溶液红色变浅。

(4)已知在酸性较强的条件下,I

-

可被空气氧化为I

2

,故甲同学提出假设:该反

应条件下空气将I

-

氧化为I

2

,使实验Ⅰ中溶液棕黄色变深。甲同学设计实

验:

,20 min内溶液不变蓝,证明该

假设不成立,导致溶液不变蓝的因素可能是(写出两条)

。

(5)乙同学查阅资料可知:FeCl

3

与KI的反应体系中还存在I

-

+I

2

,

呈棕

褐色。依据资料从平衡移动原理解释实验Ⅱ中20 min后溶液红色变浅的

原因:

。

(6)丙同学针对20 min后的实验现象继续提出假设:FeCl

3

与KI的反应、I

-

与I

2

的反应达到平衡需要一段时间,有可能20 min之前并未达到平衡。为验证

该假设,丙同学用4支试管进行实验,得到了颜色由浅到深的四个红色溶液

体系,具体实验方案为

。

解析 (4)在酸性较强的条件下,I

-

可被空气氧化为I

2

,故甲同学假设在该反

应条件下空气将I

-

氧化为I

2

,使实验Ⅰ中溶液棕黄色变深。甲同学设计实

验:向试管中加入5 mL 0.1 mol·L

-1

KI溶液和2滴淀粉溶液,加酸调至pH=5,

结果20 min内溶液不变蓝,证明此条件下I

-

不可被空气氧化为I

2

,导致溶液不

变蓝的因素可能是

c

(I

-

)低、

c

(H

+

)低等。(5)乙同学查阅资料可知隐藏反应I

-

+I

2

,依据资料从平衡移动原理解释实验Ⅱ中20 min后溶液红色变浅

的原因是三价铁把碘离子氧化后,碘单质又溶解在碘化钾溶液中。由于在

I

-

+I

2

平衡中,

c

(I

2

)、

c

(I

-

)均减小,但I

-

大大地过量,所以“

c

(I

2

)减小”为

主要因素(变化更显著),以此判断后续平衡的移动。(6)丙同学针对20 min

后的实验现象提出时间变量问题,为验证平衡需要时间,丙同学用4支试管

进行实验,得到了颜色由浅到深的四个红色溶液体系,具体实验方案为向1

支试管中加入2 mL 0.1 mol·L

-1

KI溶液,再滴加0.1 mol·L

-1

FeCl

3

溶液2~3滴,

滴加2滴0.1 mol·L

-1

KSCN溶液,之后每间隔5 min另取1支试管重复上述实

验,观察4支试管中溶液颜色的变化。

答案 (1)淀粉溶液或CCl

4

(2)2Fe

3+

+2I

-

2Fe

2+

+I

2

(3)实验Ⅱ通过检验KI过量(或Fe

3+

不足量)的情况下,溶液中仍有Fe

3+

,说明正

反应不能进行到底

(4)向试管中加入5 mL 0.1 mol·L

-1

KI溶液和2滴淀粉溶液,加酸调至pH=5

c

(I

-

)低、

c

(H

+

)低(填氧气浓度小等,给分;若填反应慢、未生成碘单质等,不

给分)

(5)由于存在I

-

+I

2

,

c

(I

2

)减小,使2Fe

3+

+2I

-

2Fe

2+

+I

2

正向移动,

c

(Fe

3+

)

减小,Fe

3+

+3SCN

-

Fe(SCN)

3

逆向移动,红色变浅

(6)向1支试管中加入2 mL 0.1 mol·L

-1

KI溶液,再滴加0.1 mol·L

-1

FeCl

3

溶液

2~3滴,滴加2滴0.1 mol·L

-1

KSCN溶液,之后每间隔5 min另取1支试管重复上

述实验,观察4支试管中溶液颜色的变化

相关文档

- 2020高考化学刷题冲刺(含最新模拟题2021-04-16 19:45:3416页

- 2019届高考化学二轮复习专题四 氧2021-04-16 18:28:2110页

- 2019届二轮复习氧化还原反应学案(全2021-04-16 18:21:2117页

- 全国版2021高考化学一轮复习第5讲2021-04-16 15:45:2065页

- 2019届二轮复习氧化还原反应学案(全2021-04-16 15:07:3221页

- 2020届二轮复习离子反应氧化还原反2021-04-16 14:46:4611页

- 年高考化学一轮精品讲练析第2讲《2021-04-16 14:42:4113页

- 备考高考化学150天全方案之排查补2021-04-16 14:36:169页

- 高一化学氧化还原反应测试题及答案2021-04-16 13:45:323页

- 2020_2021学年高中化学专题2从海水2021-04-16 12:59:238页