- 1.11 MB

- 2021-04-16 发布

2018年高考数学(理)一轮复习讲义:平面向量及其应用

一、考点突破

了解向量的实际背景。理解平面向量的概念,理解两个向量相等的含义。理解向量的几何表示。

掌握向量加法、减法的运算法则,并理解其几何意义。

掌握向量数乘的运算法则及其几何意义,理解两个向量共线的含义。

了解向量线性运算的性质及其几何意义。

了解平面向量的基本定理及其意义。

掌握平面向量的正交分解及其坐标表示。会用坐标表示平面向量的加法、减法与数乘运算。

理解用坐标表示的平面向量共线的条件理解平面向量数量积的含义及其物理意义。了解平面向量的数量积与向量投影的关系。掌握数量积的坐标表达式,会进行平面向量数量积的运算。能运用数量积表示两个向量的夹角,会用数量积判断两个平面向量的垂直关系。会用向量方法解决某些简单的平面几何问题。会用向量方法解决简单的力学问题与其他实际问题。

高考命题走向

平面向量是高中数学的重要工具之一,具有代数和几何的双重性。因为有一套优良的运算体系,所以运用向量可以将几何问题坐标化、数量化,又可以将代数问题图形化,可以很好地沟通代数、几何的许多分支,建立起平面向量与代数、几何的多元联系。向量是数形结合的典范,是高考数学综合题命制的基本素材和主要背景之一,也是近年高考的热点。数学高考将进一步发挥平面向量的工具性作用,加强它与三角函数、不等式、解析几何的综合考查力度。

本专题高考的出题形式还主要有两种:一是以选择,填空题的形式,主是考查向量的运算及性质等,难度不大;二是以解答题形式出现,综合性比较强,难度也比较大;题目还将与三角函数,解析几何,平面几何等知识相联系;解决问题时常用的思想方法主要是数形结合,函数与方程及函数与不等式的思想。

二、重难点提示

1. 平面向量数量积的概念:。

2. 平面向量数量积的性质:、。

3. 向量垂直的充要条件:。

4. 会把以上条件用坐标表示出来:,则

;;;

;。

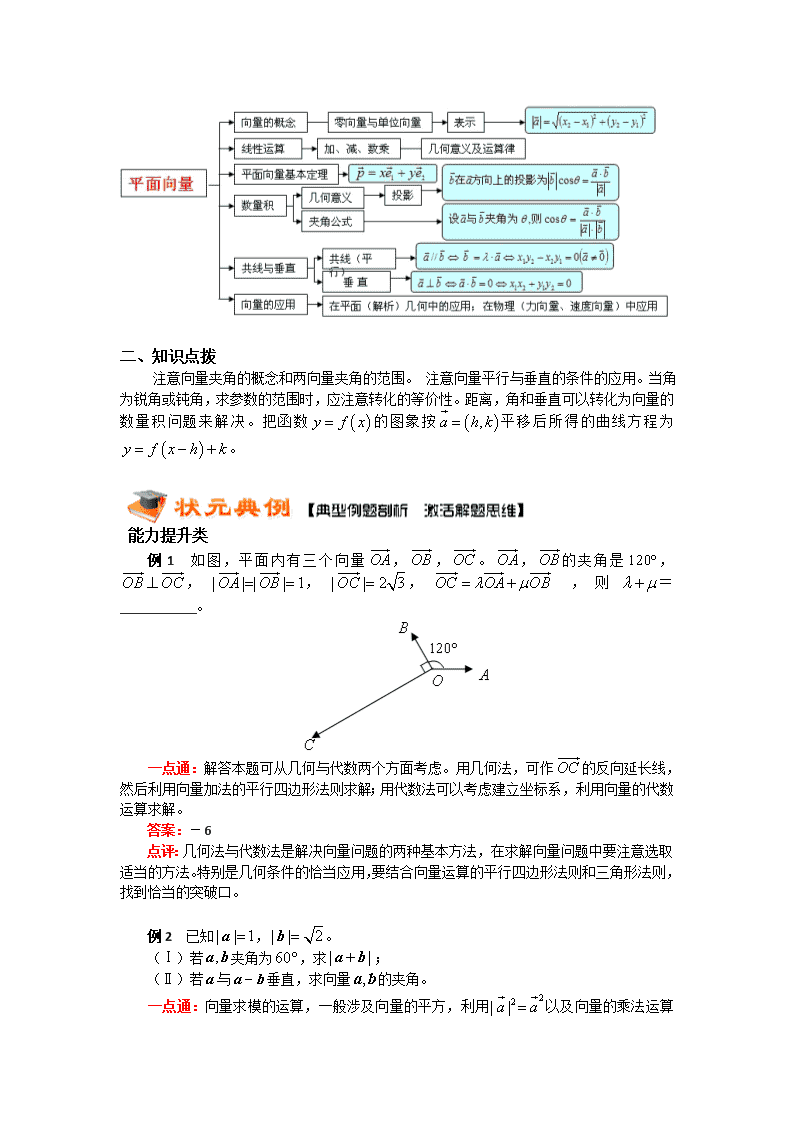

一、知识脉络图

二、知识点拨

注意向量夹角的概念和两向量夹角的范围。 注意向量平行与垂直的条件的应用。当角为锐角或钝角,求参数的范围时,应注意转化的等价性。距离,角和垂直可以转化为向量的数量积问题来解决。把函数的图象按平移后所得的曲线方程为。

能力提升类

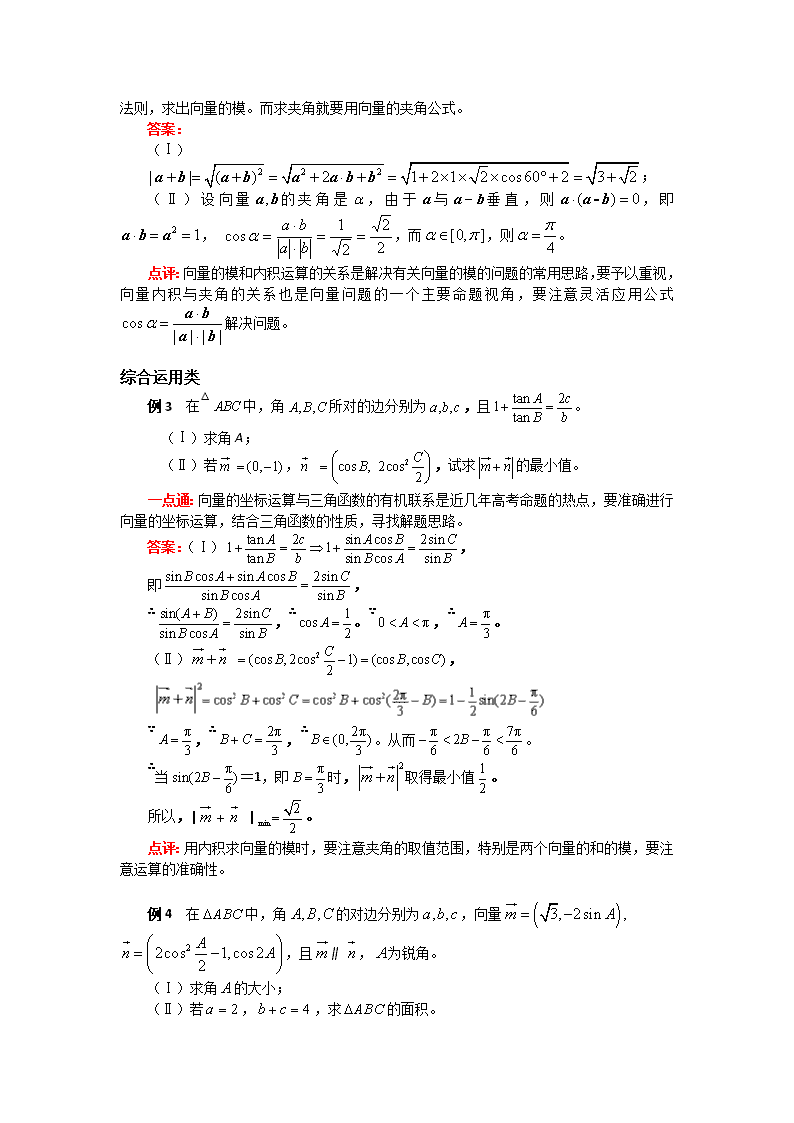

例1 如图,平面内有三个向量,,。,的夹角是,,,, ,则=___________。

一点通:解答本题可从几何与代数两个方面考虑。用几何法,可作的反向延长线,然后利用向量加法的平行四边形法则求解;用代数法可以考虑建立坐标系,利用向量的代数运算求解。

答案:-6

点评:几何法与代数法是解决向量问题的两种基本方法,在求解向量问题中要注意选取适当的方法。特别是几何条件的恰当应用,要结合向量运算的平行四边形法则和三角形法则,找到恰当的突破口。

例2 已知,。

(Ⅰ)若夹角为,求;

(Ⅱ)若与垂直,求向量的夹角。

一点通:向量求模的运算,一般涉及向量的平方,利用以及向量的乘法运算

法则,求出向量的模。而求夹角就要用向量的夹角公式。

答案:

(Ⅰ)

;

(Ⅱ)设向量的夹角是,由于与垂直,则,即, ,而,则。

点评:向量的模和内积运算的关系是解决有关向量的模的问题的常用思路,要予以重视,向量内积与夹角的关系也是向量问题的一个主要命题视角,要注意灵活应用公式解决问题。

综合运用类

例3 在△中,角所对的边分别为,且。

(Ⅰ)求角A;

(Ⅱ)若, ,试求的最小值。

一点通:向量的坐标运算与三角函数的有机联系是近几年高考命题的热点,要准确进行向量的坐标运算,结合三角函数的性质,寻找解题思路。

答案:(Ⅰ),

即,

∴,∴。∵,∴。

(Ⅱ) ,

∵,∴,∴。从而。

∴当=1,即时,取得最小值。

所以,| |。

点评:用内积求向量的模时,要注意夹角的取值范围,特别是两个向量的和的模,要注意运算的准确性。

例4 在中,角的对边分别为,向量

,且‖ ,为锐角。

(Ⅰ)求角的大小;

(Ⅱ)若,,求的面积。

一点通:条件‖ 可转化为坐标运算,再结合余弦定理即可找到解题思路。

答案:(Ⅰ)由已知可得,

,,

(Ⅱ)

又

思维拓展类

例5 给定两个长度为1的平面向量和,它们的夹角为。点C在以O为圆心的圆弧上变动。若其中,求的最大值。

一点通:本题可用几何法求解。要用一个变量表示,再求极值,表示过程有一定困难,可以考虑用代数法,建立直角坐标系,以便于寻找关系。

答案:设,则:,

由:可得:,

,∵,故:

点评:坐标法是数形结合的重要工具,要习惯用坐标法解决有关向量的问题,把坐标工具与向量有机结合,找到解决问题的最佳办法。

例6 已知椭圆 的焦点在 轴上,一个顶点的坐标是,离心率等于 。

(Ⅰ)求椭圆 的方程;

(Ⅱ)过椭圆 的右焦点 作直线 交椭圆 于 两点,交 轴于点,若,,求证: 为定值。

一点通:向量与解析几何的有机联系是通过坐标进行的,在解决解析几何问题时,同样要考虑几何法和代数法,还要考虑坐标法和方程法。

答案:(Ⅰ)设椭圆 的方程为,则由题意知。

∴。即。∴ 。

∴椭圆 的方程为。

(Ⅱ)方法一:设点的坐标分别为,又易知点的坐标为。

∵,∴。

∴,。

将点坐标代入到椭圆方程中得:,

去分母,整理得:。

同理,由可得:。

∴,是方程的两个根,

∴ ,为定值。

方法二:设点的坐标分别为,又易知点的坐标为。

显然直线 的斜率存在,设直线 的斜率为 ,则直线 的方程是 。

将直线 的方程代入到椭圆 的方程中,消去 并整理得

。

∴,。

又∵,,

将各点坐标代入得,。

∴为定值。

点评:解答解析几何与向量结合的题目,需要掌握解析几何的基本解题方法——坐标法和方程法,再结合向量运算的性质灵活选用解题方法。

要熟记向量共线(平行)及垂直的条件及数量积的定义的掌握。要注意零向量,

零向量有方向,且方向是任意的,零向量的模为0,零向量与任何向量共线,也与任何向量垂直。要注意向量的数量积与实数的积有什么相同点与不同点。

满足。坐标形式是。

点按向量平移后,得到点;

函数的图象按向量平移后,得到图象,图象的解析式为。

曲线的图象按向量平移后,得到图象,图象的方程为

向量按向量平移后得到的向量仍为

一、平面向量共线的坐标表示需要注意哪些问题?

1. 若a=(x1,y1),b=(x2,y2),则a∥b的充要条件不能表示成,因为x2,y2有可能等于0,所以应表示为x1y2-x2y1=0,同时,a∥b的充要条件也不能记为x1x2-y1y2=0,x1y1-x2y2=0等。

2. 若a=(x1,y1),b=(x2,y2),则a∥b的充要条件是a=b,这与x1y2-x2y1=0在本质上是没有差异的,只是形式上不同。

3. 判断三点是否共线,先求每两点对应的向量,然后再按两向量共线进行判定,即已知A(x1,y1)B(x2,y2),C(x3,y3),则=(x2-x1,y2-y1), =(x3-x1,y3-y1),若(x2-x1)( y3-y1)- (x3-x1)( y2-y1)=0,则A,B,C三点共线。

二、对数量积运算律如何深入理解?

1. 当a≠0时,由a·b=0不一定推出b=0,这是因为对任一个与a垂直的向量b,都有a·b=0。

2. 当a≠0时,a·b=a·c也不一定推出b=c,因为由a·b=a·c,得a·(b-c)=0,即a与(b-c)垂直,也就是向量的数量积运算不满足消去律。

3. 对于实数a,b,c有(a·b)c=a·(b·c),但对于向量来说,(a·b) ·c与a·(b·c)不一定相等,这是因为(a·b) ·c表示一个与 c共线的向量,而a·(b·c)表示一个与a共线的向量,而a与c不一定共线,所以(a·b) ·c与a·(b·c)不一定相等。

(答题时间:60分钟)

一、选择题:

1. 若,,则的取值范围是

A. B. C. D.

2. 下列命题中正确的是

A. B.

C. D. 或

3. 为了得到函数的图象,只需将函数的图象

A. 向左平移个长度单位; B. 向右平移个长度单位

C. 向左平移个长度单位; D. 向右平移个长度单位

4. 在中,,,则

A. B. C. D.

5. 点是所在平面内一点,动点满足,,则点的轨迹一定经过了的

A. 外心 B. 垂心 C. 内心 D. 重心

6. 已知向量,,其中。若,则当恒成立时实数的取值范围是

A. 或 B. 或

C. D.

7. 如图,在中,,P是BN上的一点,若,则实数的值为

A. B. C. D.

8. 有以下四个命题:①;②;③若,

的充要条件是;④若的起点为,终点为,则与轴正向所夹的角的余弦值是;其中真命题的序号是

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

二、填空题:

9. 已知直线与圆交于两点,且

(其中为坐标原点),则实数的值为 。

10. ,则A、B、C三点共线的充要条件为

11. 在中,已知:,且,则为_________三角形。

12. 已知圆,圆两圆的外公切线交于

点,内公切线交于点,若,则等于 。

三、解答题:

13. 设椭圆过点,且左焦点为。

(Ⅰ)求椭圆的方程;

(Ⅱ)当过点的动直线与椭圆相交于两不同点时,在线段上取点,满足,证明:点总在某定直线上。

14. 已知的面积为,

(Ⅰ)设,求向量与夹角的取值范围;

(Ⅱ)设以为中心,为焦点的双曲线经过点,且,当取得最小值时,求双曲线的方程。

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

C

C

A

B

D

B

D

C

7. 解析:,

,

,

三点共线

二、填空题:

9. 或

10.

解析:只要要共线即可,根据向量共线的条件即存在实数使得,即,由于不共线,根据平面向量基本定理得且,消掉得。

11. 等腰

12. 解析:圆,圆

设

又反向

所以

三、解答题:

13. (Ⅰ)解:由题意:所求椭圆C的方程为

(Ⅱ)证法一:设点Q、A、B的坐标分别为。

由题设知均不为零,记,则且

又A,P,B,Q四点共线,从而

于是,

,

从而,(1),(2)

又点A、B在椭圆C上,即

(1)+(2)×2并结合(3),(4)得

即点总在定直线上。

证法二:设点,由题设知均不为零,且,又四点共线,可设,于是

(1)

(2)

由于在椭圆C上,将(1),(2)分别代入椭圆C的方程整理得 (3)

(4)

(4)-(3),得

即点总在定直线上。

14. 解:(Ⅰ);

,

∵,

∴,

即

(Ⅱ)设,∵,∴,

又,

∴,

,当且仅当,即

时,最小,有 ;

设双曲线方程为,则有,,

联立求解,解得;∴双曲线方程为。