- 341.50 KB

- 2021-04-16 发布

普宁一中2016--2017学年度第一学期高二级 期末考试

文科综合(历史)试题卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号填写在答题卷上。

2.用2B铅笔将选择题答案在答题卷对应位置涂黑;答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;不准使用铅笔或涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卷的整洁。

一、选择题(每题3分,共20题,满分60分)

1.下面是顾炎武《日知录》部分内容摘录。据此可以判断,顾炎武主张

A.以民为本,实行“仁政”

B.“天下兴亡,匹夫有责”

C.强调“法治”,君臣平等

D.限制君权,实行“众治”

2.柏拉图认为不是所有人都能够获得知识、拥有智慧,似乎只有那些被神明加黄金所创造出来的人(统治者),才有这种天赋,而智者们却将所谓智慧出卖给需要它的人。对此合理的解读是

A.有神论下神的智慧是不容挑战的

B.柏拉图认为神创造的人最有智慧

C.智者对传统价值观念提出了挑战

D.智者学派和柏拉图都是理性学者

3.孟子是我国古代伟大的思想家,他的一些言论对今天仍然有着很大影响。我们从孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”中获取的精神是

A.注重气节,健全人格

B.人性本善,舍生取义

C.先义后利,关注民生

D.仁爱友善,以德服人

4.“随着对峙的加剧,激进派领袖对这场运动的思想成果加以利用,并将其转化为革命口号:公民、社会契约、普遍意志、人权,以及那最有力量的自由、平等和博爱。”这场运动

A.唤醒了人性的复苏

B.否定了罗马教皇的权威

C.诠释了理性的内涵

D.促进了近代科学的诞生

5.苏格拉底坚持“无人有意作恶”,一切罪恶都是来源于人的愚昧无知。这符合苏格拉底

A.“美德即知识”的哲学观

B.“性善论”的言论

C.“认识你自己”的价值观

D.对真理的追求

6.历史学家们认为,欧洲近代早期的文艺复兴、宗教改革、启蒙运动与科学革命极大地促进了人类精神层面的现代化进程。这四场运动的共同作用是

A.推动西方资产阶级代议制的建立

B.彻底摧毁宗教与迷信的精神枷锁

C.促进人类民主、科学思想的形成

D.使人从封建愚昧中日益获得解放

7.下列哪位宋代词人的词充满了繁华多彩的都市风情

A.李清照

B.柳永

C.陆游

D.苏轼

8.话本和明清小说兴起和繁荣的根本原因是

A.城市经济繁荣,为话本和小说兴起奠定了物质基础

B.通俗文学的发展

C.市民阶层兴起,为话本和小说兴起与繁荣提供了阶级基础

D.话本和小说通俗易懂

9.严复评论道:“自其例出,而后天学明、人事利者也。”这直接揭示了牛顿力学体系

A.缓和了神学和科学的矛盾

B.促成人们对自然认识的飞跃

C.导致启蒙运动在英国首先兴起

D.为工业革命的发生提供科学原理

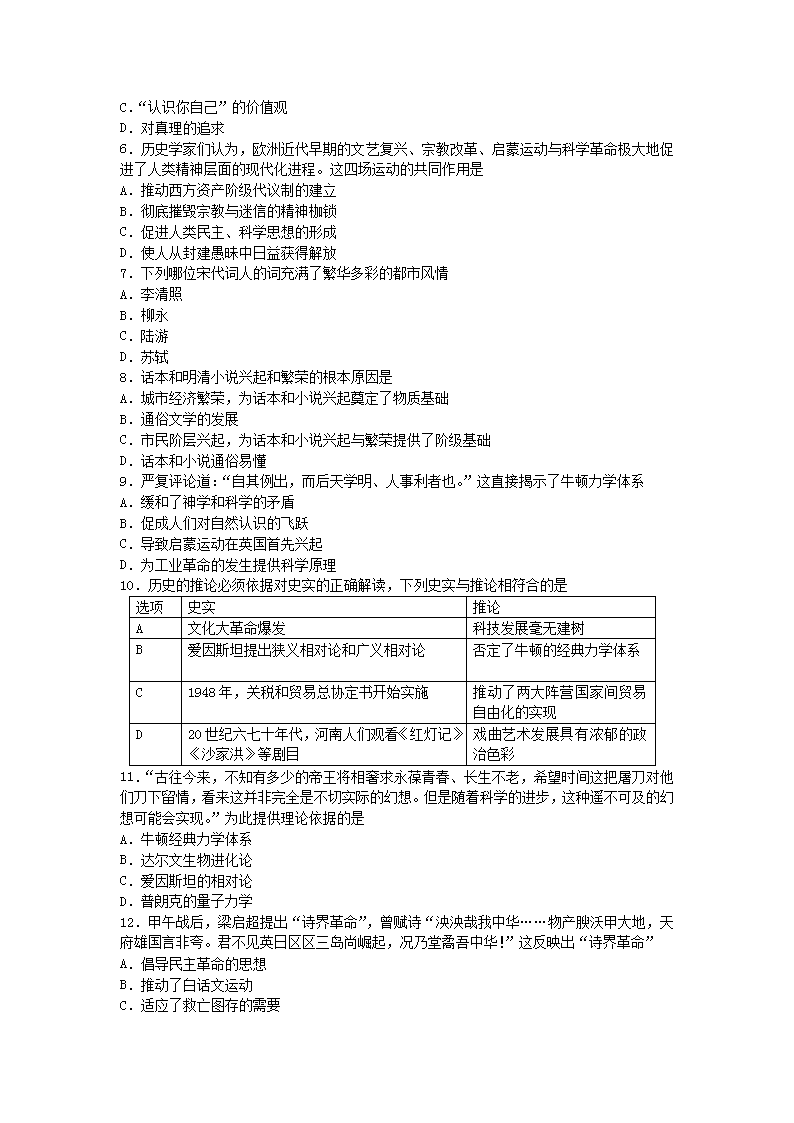

10.历史的推论必须依据对史实的正确解读,下列史实与推论相符合的是

选项

史实

推论

A

文化大革命爆发

科技发展毫无建树

B【来源:全,品…中&高*考+网】

爱因斯坦提出狭义相对论和广义相对论

否定了牛顿的经典力学体系

C

1948年,关税和贸易总协定书开始实施

推动了两大阵营国家间贸易自由化的实现

D

20世纪六七十年代,河南人们观看《红灯记》《沙家洪》等剧目

戏曲艺术发展具有浓郁的政治色彩

11.“古往今来,不知有多少的帝王将相奢求永葆青春、长生不老,希望时间这把屠刀对他们刀下留情,看来这并非完全是不切实际的幻想。但是随着科学的进步,这种遥不可及的幻想可能会实现。”为此提供理论依据的是

A.牛顿经典力学体系

B.达尔文生物进化论

C.爱因斯坦的相对论

D.普朗克的量子力学

12.甲午战后,梁启超提出“诗界革命”,曾赋诗“泱泱哉我中华……物产腴沃甲大地,天府雄国言非夸。君不见英日区区三岛尚崛起,况乃堂矞吾中华!”这反映出“诗界革命”

A.倡导民主革命的思想

B.推动了白话文运动

C.适应了救亡图存的需要

D.成为改良思潮的开端

13.1903年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体” “膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名词,其根本目的在于

A.抵制维新思想的传播

B.保证民族语言的纯洁性

C.反对向西方学习

D.维护传统的意识形态

14.陈旭麓在《近代中国的新陈代谢》中指出“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”以下结论不能体现这场战争是“一块界碑”的是

A.使中国社会性质发生变化,开始变为半殖民地半封建社会

B.使中国自然经济开始解体,逐渐被卷入资本主义世界市场

C.开始萌发了“向西方学习”,寻求强国御侮之道的新思想

D.使中国社会的主要矛盾转变为封建势力与人民大众的矛盾

15.1984年的国庆35周年大阅兵,是新中国结束长达十年的灰暗岁月后举行的第一次盛大阅兵,参加游行的各族群众欢欣鼓舞地展示着自己的工作成果和丰收果实。游行队伍中打出的“小平您好”的横幅则充分表达了人民的心声。这一“心声”产生的原因是邓小平

①提出了“三个代表”重要思想②为十一届三中全会确立了指导思想

③开创有中国特色的社会主义道路④提出“一国两制”的伟大构想

A.②③④

B.①③④

C.①②④

D.①②③④

16.英国前驻华大使、邓小平传记作者理查德·埃文斯爵士说:“邓小平是一位伟大的人物,是20世纪下半叶世界上一位伟大的政治家,他确立了中国持续发展的前进方向。”邓小平确立的“中国持续发展的前进方向”是]

A.科学技术是第一生产力

B.“一个中心,两个基本点”

C.“一国两制”的构想

D.社会主义市场经济体制

17.1946年,中国高等院校中工科学生仅占在校生总数的18.9%,到1952年达到35.4%,为各科学生之首。1947年,政法科在校生占大学在校学生总数的24%,到了1952年这一比例下降到2%,20世纪80、90年代,工科院校在大学体系中的地位尤为突出。下列说法正确的是

A.人才的培养有其时代特点

B.社会主义工业化建设即将展开

C.贯彻全面发展教育方针的成果

D.完整的国民教育体系初步形成

18.1956年,著名作家茅盾说:“文艺创作问题的讨论,最近几个月来相当活跃,活跃的特征,在于出现了不同意见,在于企图对那些已经被认为作了结论的问题进行新的探索。”材料中的“活跃”局面

A.体现了社会文化的多元化发展

B.是“双百”方针促进的结果

C.说明了“左”倾文艺思想盛行

D.反映了文艺创作大众化倾向

19.下列插画出自欧洲不同时期出版的《马可•波罗游记》,反映了欧洲人心目中的中国人形象的变化。出现这一变化的主要原因是

A.绘画从浪漫主义转向现实主义

B.东西方经济文化交流的结果

C.新航路开辟使世界市场形成

D.世界相对孤立的状态被打破

20.美学大师照黑格尔说:“艺术的特性就在于把客观存在(事物)所显现的作为真实的东西来了解和表现。”这说明黑格尔认为

A.艺术在于表现真实

B.艺术只能表现客观事物

C.真实事物就是艺术

D.美学是真实的艺术再现

二、非选择题(第21题20分,22题20分,满分40分)

21.阅读材料回答问题:

材料一:宋代在中国古代是一个激动人心的时代。在宋元时代,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的死水中泛起了微澜……英国科学院院士李约瑟博士在《中国科学技术史》中所说:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。”

材料二:程朱坚定的认为一草一木皆有理,“父子有亲,君臣有义”之类,无非这理。……不仅如此,程朱以为须穷究事物内在之理。其说乃不免以物为外在,析心与理为二。

苏轼认为:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也”,强调书法的精神气度。他还认为,“我书意造本无法”,“自出新意,不践古人。”宋徽宗赵佶以画鸟擅长,不仅建立了皇家画院,而且有考试制度。如一次出考题“野水无人渡,孤舟尽日横”。获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子,是“非无舟人,只无行人”。【来源:全,品…中&高*考+网】

材料三:《汉书·循吏传》:文翁,庐江舒人也。景帝末,为蜀郡守,见蜀地辟陋有蛮夷风,乃选郡县小吏开敏有材者张叔等十余人亲自饬厉,遣诣京师,受业博士,或学律令。……又修起学官于成都市中,招下县子弟以为学官弟子,为除更徭。数年,县邑吏民争欲为学官弟子,……由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁兴学始。

(1)根据材料一和结合所学的知识,举三例说明宋朝的科技发展“已呈巅峰状态”及对世界文明的进步所起的重要作用。

(2)理学又被称为“新儒学”,据材料二说明其“新”在何处。并结合所学,概括指出新儒学的产生对宋代文人书法和绘画特点的影响。

(3)根据材料三,概括“文翁兴学”的特点及影响。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

意大利在欧罗巴洲南境……元以前未通中国。明万历九年(1581年)。有利玛窦者始泛海抵广州。……崇祯初历法疏舛,礼部尚书徐光启请以其国新法相参校,开局纂修,报可。书成未用。会本朝建元,始采取其说,先后命西洋人汤若望、南怀仁等为钦天监官。……并许其自行其教。

——引自清朝《文献通考》

材料二

(近代中国)18世纪末叶以后,华夏文明日益感受到从西方基督教文明中崛起的现代工业文明的咄咄逼人的压力。这种压力以资本主义生产方式特有的手段,初则以商业的渗透,继则以赤裸裸的殖民主义武力,迫使中华文明不得不经常地在“生存或灭亡”之间彷徨。……西方文明赢得世界不是通过其思想、价值观或宗教的优势,而是依靠它运用有组织的暴力优势,这在西方文明与华夏文明----两个强势文明的猛烈撞击中表现得尤为充分。

——马克垚《世界文明史》

材料三

请回答:

(1)根据材料一,概括明清之际中外文化交流较之以前有什么新变化?根据材料二并结合所学知识,分析近代中国在18世纪末叶以来,中华文明不得不经常地在“生存或灭亡”之间彷徨的原因。并概括近代西方文明与华夏文明的撞击给中国带来的影响。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其变化的趋势。

普宁一中2016--2017学年度第一学期高二级期末考试历史试题答案

1-5 DCACA

6-10 DBABD

11-15 CCDDA

16-20 DABDA

21.【答案】

(1)科技与影响:①活字印刷术,推动世界文化的传播;

②火药广泛运用于军事,帮助西方资产阶级在近代战胜封建专制;

③指南针运用于航海,在地理大发现中(或新航路的开辟)起了重要作用

(2)新特点:把儒家伦理道德上升到天理高度;增加了儒学的哲学思辨色彩

影响:书法上强调精神气度,绘画上更加注重意境

(3)特点:①是汉代地方政府最早设立的官学;②注重培养师资力量;③学习内容兼有儒法思想;④面向基层招生,鼓励子弟入学,给予保障。

影响:①带动求学之风(改变了社会风气);②提高了蜀地文化素养;③推动汉代地方官学发展。

22.【答案】(1)变化:西学东渐,西方资本主义文明开始传到中国。(或中西文化交融)

原因:西方工业文明,尤其是技术文明的迅速发展;殖民扩张。中国闭关锁国,日趋落后。

影响:给中国带来了灾难,使中国逐步沦为半殖民地半封建社会;客观上带来资本主义文明,促进了中国的近代化进程。

(2)共同点:都作为救亡图存的工具;都主张向西方学习。

趋势:由被动接受到主动选择;由器物到制度,再到思想文化不断深化的过程。