- 70.50 KB

- 2021-04-16 发布

平遥中学2018-2019学年度第二学期高二期中考试

历史试题(文科)

本试卷满分:100分 考试时间:90分钟 命题人:宋红梅

一、选择题(共50分,每小题2分)

1.梭伦在诗中曾写道:“我给了一般人民以恰好足够的权力,也不使他们失掉尊严,也不给他们太多;而那些有钱有势的豪富的人们,我也设法不使他们受到损害。”这表明梭伦改革

①着眼点在于缓和平民与贵族的矛盾 ②恰好满足了平民阶层的需求 ③没有触动贵族利益④过多地扮演了“调停人”的角色

A.②③ B.①④ C.①②③ D.②③④

2.《商君书•画策》载:“国之乱也,非其法乱也。非法不用也。国皆有法,而无使法必行之法。…故善治者,刑不善,而不赏善,故不刑而民善。刑重者,民不敢犯,故无刑也。”这说明商鞅

A. 主张立法为民 B. 强调有法可依 C. 关注法律实施 D. 重视赏罚并重

3.战国时期,诸侯国先后推行“授田制”,不再把土地分封给卿大夫贵族,而是直接分配给奴隶和农民耕种,或赏给有军功的贵族。这一制度有利于

A. 推广精耕细作 B. 推动社会转型 C. 抑制土地兼并 D. 改变地租形式

4.顾炎武曾说:“及秦用商君之法,富民有子则分居,贫民有子则出赘,由是其流及上,虽王公大人亦莫知有敬宗之道。”材料反映出战国时期

A. 时代变迁冲击社会观念 B. 重农抑商壮大小农经济

C. 严刑峻法加剧礼崩乐坏 D. 宗族破坏影响社会和谐

5.战国时期,荀子游访秦国后,在《强国篇》中谈道:秦民风淳朴,官吏忠于职守,士大夫效忠公室,朝廷办事效率高,“故四世(自秦孝公起的四位国君)有胜,非幸也,数也”。荀子的观点可以说明

A.秦国的四位国君都很有作为,秦的强盛是必然的

B.秦国军事上的胜利是偶然因素所致

C.由于秦国统治政策得当,其强盛成为形势发展的必然

D.封建经济发展是秦国强盛的根本原因

6.在周代分封制下,墓葬有严格的等级规定。考古显示,战国时期,秦国地区君王墓葬规模宏大,其余墓葬无明显等级差别;在经济发达的东方六国地区,君王、卿大夫、士的墓葬等级差别明显。这表明

A. 经济发展是分封制度得以维系的关键 B. 分封制中的等级规定凸显了君主集权

C. 秦国率先消除分封体制走向集权统治 D. 东方六国仍严格遵循西周的分封制度

7.北魏迁都后,在都城洛阳为外族使节设置了“四夷馆”和“四夷里”,主要居住有归魏的南朝人士、边夷侍子和朝贡使节、入朝的周边民族首领以及大多以朝贡使节名义进入洛阳的胡商贩客,并用归正、归德、慕化、慕义等词为“馆”“里”定名。此举旨在

A. 促进洛阳经济的恢复发展 B. 彰显民族政策的开明

C. 凸显北魏的华夏正统地位 D. 缓和南北政权的矛盾

8.北魏冯太后说:“立三长,则课(税)有常准,赋有恒分,苞荫之户可出,侥幸之人可止。”此制度实施改变了北魏初期的某种社会现象。从材料中可以判断,此社会现象是

A. 鲜卑贵族排斥汉族地主参政 B. 官吏没有俸禄吏治腐败

C. 豪强地主隐匿人口逃避赋役 D. 鲜卑贵族拒绝移风易俗

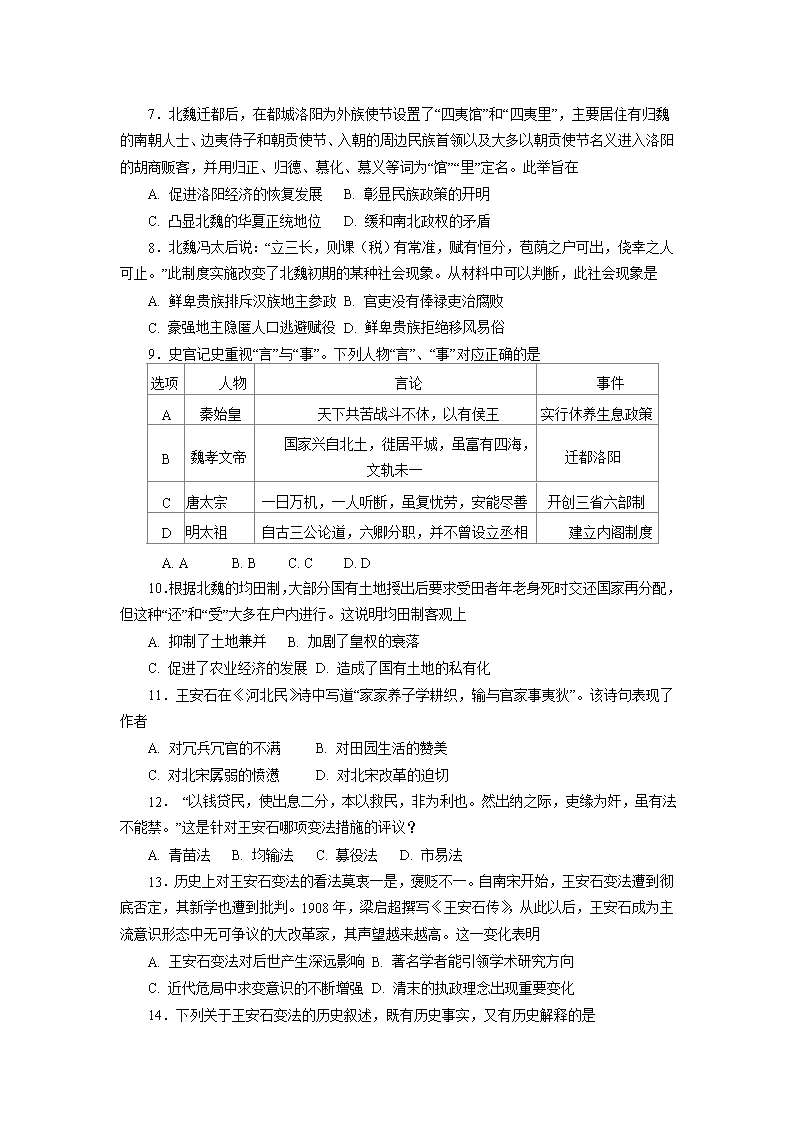

9.史官记史重视“言”与“事”。下列人物“言”、“事”对应正确的是

选项

人物

言论

事件

A

秦始皇

天下共苦战斗不休,以有侯王

实行休养生息政策

B

魏孝文帝

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一

迁都洛阳

C

唐太宗

一日万机,一人听断,虽复忧劳,安能尽善

开创三省六部制

D

明太祖

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相

建立内阁制度

A. A B. B C. C D. D

10.根据北魏的均田制,大部分国有土地授出后要求受田者年老身死时交还国家再分配,但这种“还”和“受”大多在户内进行。这说明均田制客观上

A. 抑制了土地兼并 B. 加剧了皇权的衰落

C. 促进了农业经济的发展 D. 造成了国有土地的私有化

11.王安石在《河北民》诗中写道“家家养子学耕织,输与官家事夷狄”。该诗句表现了作者

A. 对冗兵冗官的不满 B. 对田园生活的赞美

C. 对北宋孱弱的愤懑 D. 对北宋改革的迫切

12. “以钱贷民,使出息二分,本以救民,非为利也。然出纳之际,吏缘为奸,虽有法不能禁。”这是针对王安石哪项变法措施的评议?

A. 青苗法 B. 均输法 C. 募役法 D. 市易法

13.历史上对王安石变法的看法莫衷一是,褒贬不一。自南宋开始,王安石变法遭到彻底否定,其新学也遭到批判。1908年,梁启超撰写《王安石传》,从此以后,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家,其声望越来越高。这一变化表明

A. 王安石变法对后世产生深远影响 B. 著名学者能引领学术研究方向

C. 近代危局中求变意识的不断增强 D. 清末的执政理念出现重要变化

14.下列关于王安石变法的历史叙述,既有历史事实,又有历史解释的是

A. (北宋)司马光:“作青苗、免役、市易、赊贷等法,以聚敛相尚,以苛刻相驱。”

B. (北宋)苏轼:“求治太急,听言太广,进人太锐。”

C. (南宋)范冲:“自任己见,非毁前人……天下之乱实兆于安石。”

D. (近代)梁启超:“其所施之事功,适应于时代之要求而救其弊。’’

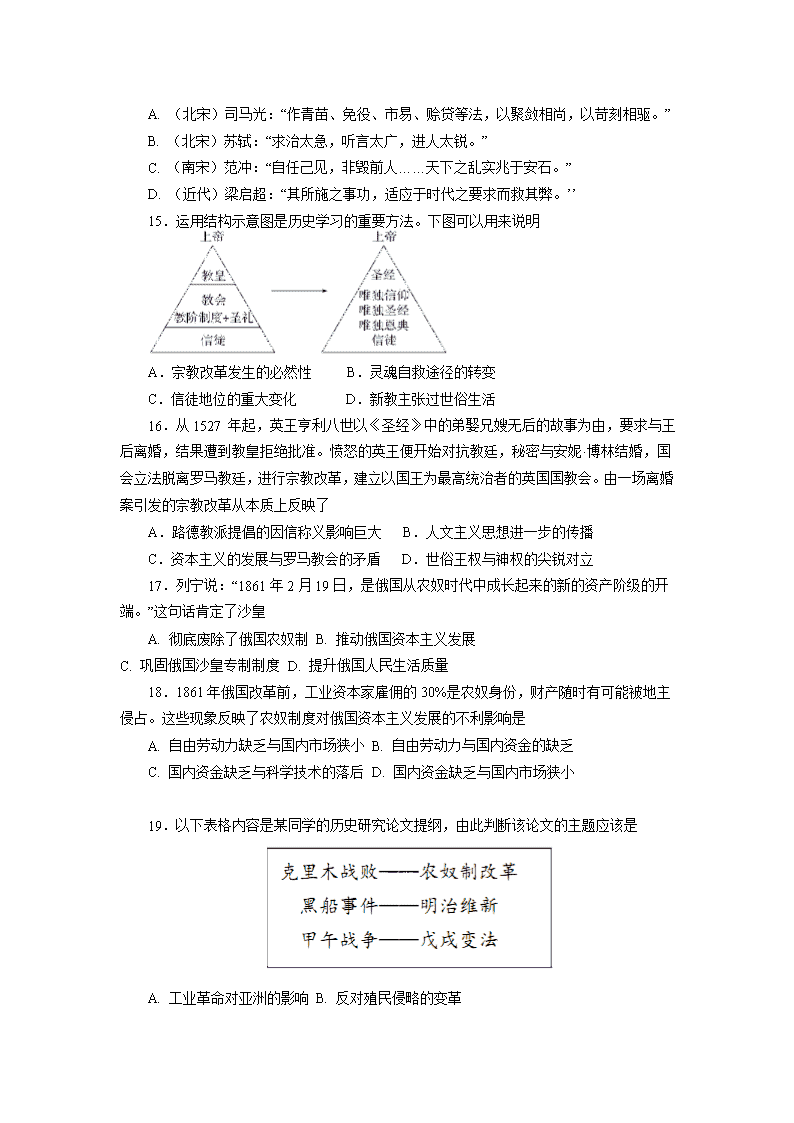

15.运用结构示意图是历史学习的重要方法。下图可以用来说明

A.宗教改革发生的必然性 B.灵魂自救途径的转变

C.信徒地位的重大变化 D.新教主张过世俗生活

16.从1527 年起,英王亨利八世以《圣经》中的弟娶兄嫂无后的故事为由,要求与王后离婚,结果遭到教皇拒绝批准。愤怒的英王便开始对抗教廷,秘密与安妮·博林结婚,国会立法脱离罗马教廷,进行宗教改革,建立以国王为最高统治者的英国国教会。由一场离婚案引发的宗教改革从本质上反映了

A.路德教派提倡的因信称义影响巨大 B.人文主义思想进一步的传播

C.资本主义的发展与罗马教会的矛盾 D.世俗王权与神权的尖锐对立

17.列宁说:“1861年2月19日,是俄国从农奴时代中成长起来的新的资产阶级的开端。”这句话肯定了沙皇

A. 彻底废除了俄国农奴制 B. 推动俄国资本主义发展

C. 巩固俄国沙皇专制制度 D. 提升俄国人民生活质量

18.1861年俄国改革前,工业资本家雇佣的30%是农奴身份,财产随时有可能被地主侵占。这些现象反映了农奴制度对俄国资本主义发展的不利影响是

A. 自由劳动力缺乏与国内市场狭小 B. 自由劳动力与国内资金的缺乏

C. 国内资金缺乏与科学技术的落后 D. 国内资金缺乏与国内市场狭小

19.以下表格内容是某同学的历史研究论文提纲,由此判断该论文的主题应该是

A. 工业革命对亚洲的影响 B. 反对殖民侵略的变革

C. 富国强兵的革命浪潮 D. 现代化改革是救国之道

20. 1857年,为纪念穆罕默德·阿里而建造的清真寺胜利完工。这一史实最能说明穆罕默德·阿里

A.其改革得到了埃及广大人民的支持 B.给埃及社会带来的影响极为深远

C.其改革使广大人民得到最大的好处 D.其改革使社会各阶层都获得了好处

21.明治维新时期,西服流行的同时,和服被当作最华丽的礼服保留下来;酒吧多起来了,茶室依然是人们的精神净地;西洋歌剧开始唱响,能剧和歌舞伎也在走向兴盛。这反映了当时的日本

A. 用西方文明提升国民的知识水平 B. 引进西方文化以巩固统治

C. 本土文化与西方文化的多元共存 D. 西方文明占据了主导地位

22.1855年,日本学者吉田松阴公开宣称:“一旦军舰大炮稍微充实,便可开拓虾夷,晓喻琉球,使之会同朝觐;责难朝鲜,使之纳币进贡;割南满之地,收台湾、吕宋,占领整个中国,君临印度。”对材料解读正确的是

A. 明治维新使日本走上对外扩张的道路 B. 成为日本以后对外扩张的“路线图”

C. 日本很早制定了征韩侵华的“大陆政策” D. 日本政府发动甲午战争蓄谋已久

23.斯塔夫里阿诺斯说:“当分遣舰队指挥官马修•培理的舰队……在江户湾停泊时……它(日本)似乎注定要灭亡。但是,日本人却是唯一的以平等条件进入19世纪世界市场的民族。”这里所说的“灭亡”和“唯一”是指

A. 亡国的命运∥确立天皇统治实现独立 B. 被殖民命运∥脱亚入欧实现政治民主

C. 亡国的命运∥走上资本主义发展道路 D. 被殖民命运∥摆脱民族危机跻身列强

24.《大日本帝国宪法》规定:“天皇为国家无首,总揽统治权;天皇依帝国议会之协赞(协助)行使立法权;司法权由法院以天皇名义做法律行使之……国家之岁入岁出须经帝国议会之协赞,每年列入预算。”这表明

A. 日本天皇和议会共同掌握行政权 B. 日本建立起三权分立的民主政体

C. 日本采取了君主立宪制的形式 D. 日本自由民权运动取得彻底胜利

25.在百日维新期间,山东烟台牟平的学子张子昭得知变法的消息后痛哭流涕,当即手写血书,痛骂康、梁。在维新的措施中,最令他反感的应是

A.设立京师大学堂 B.废除八股文

C.派留学生出国留学 D.在各地设立中小学堂

二、材料题(本大题共3小题,26题16分,27题19分,28题15分,共50分)

26.阅读下列材料,回答以下问题。(16分)

材料一 故治国者欲民之农也。国不农,则与诸侯争权不能自持也,则众力不足也……事商贾,为技艺,皆以避农战:民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也……苟能令商贾技巧之人无繁(多).则欲国之无富不可得也。

——摘自《商君书》

材料二 在梭伦改革后的80年间,雅典社会就逐渐采取了一个它在以后数百年中都遵循着的发展方向。在梭伦以前的时代盛行的农村高利贷,以及地产的无限制的集中,都受到了节制。商业以及靠奴隶劳动日益大规模发展起来的手工业和工艺,都成了流行的职业……由货币、奴隶以及商船构成的财富日益增加,但是,这些财富已经不是仅仅用来购置地产,它已经变成人们所追求的目的本身了。

——摘自《马克思恩格斯选集》

(1)据材料一、二,分别指出商鞅与梭伦所采取经济政策的主要指导思想。(6分)

(2)据材料一,概括“事商贾”带来的危害。(6分)据材料二并结合所学知识,如何理解“在梭伦改革后的80年间,雅典社会就逐渐采取了一个它在以后数百年中都遵循着的发展方向”?(4分)

27.阅读材料,回答问题。(19分)

材料一 19世纪70年代后,维新派开始办报。……有维新人士倡言:“无古今中外,变法必自空谈始。故今日中国将变未变之际,以扩张报务为第一义。阅报之多寡,与爱力之多寡有正比例;与阻力之多寡有反比例。”梁启超提出:“所贵乎报馆之著述者,能以语言文字开将来之世界也。”并说:“去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也……阅报愈多者,其人愈智;报馆愈多者,其国愈强。”

——摘编自方汉奇《中国近代报刊史》

材料二 卢梭学说,于百年前政界变动最有力者也。而伯伦知理(欧洲政治思想家)学说,则卢梭学说之反对也。二者孰切真理?曰:卢氏之言,药也;伯氏之言,粟也。痼疾既深,固非恃粟之所得瘳(病愈)。然药能已(治愈)病,亦能生病,且使药证相反,则旧病未得豁,而新病且滋生。故用药不可不慎也。

——摘自梁启超《新民丛报》(1903年)

(1)依据材料一概括指出维新派的办报宗旨。根据材料并结合所学知识,分析戊戌变法期间报纸在推动近代中国民主进程中的作用。(10分)

(2)依据材料二并结合知识指出卢梭学说的主要内容。结合19世纪末20世纪初中国实际,如何理解梁启超“用药不可不慎”的观点。(9分)

28.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料 早期维新派曾指出,中国治安混乱和巡捕差役制度有关,他们费时既久,耗财亦多,效率低下,民受其害,官被所蒙,因此提出仿效西方警察制度,以职业警察代替差役。1902年8月,八国联军交还天津,但是规定天津周围20里内不准中国军队驻扎。在此情形下,直隶总督袁世凯将其训练的新军数千人改编为巡警,进驻天津及周围地区,中国警察从此诞生。

天津巡警局成立后,负

责天津城内及四周的治安巡查。不久,巡警机构更趋细化,分为管理、稽查、办公、侦缉、治安、 紧急警务、消防、审讯、关押以及负责警员诊疗的养病室等等,警种齐备,功能齐全,而且各种警务章程齐备,可操作性强。后又设立全省警察最高管理机关警务处,同时创办警务学堂。随后不久,清廷昭谕各省仿照直隶试办警务。1905年,中央设立巡警部。不过,各省的警政建设,发展很不均衡;有的省军、警不分,有的省沿用绿营旧制。

——摘编自夏敏《晚晴时期中国近代警察制度建设》

(1)根据材料并结合所学知识,分析晚清创设警察制度的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评晚清警察制度建设。(7分)

平遥中学2018-2019学年度第二学期高二期中考试

历史参考答案与评分标准(文科)

一、选择题(共50分,每小题2分)

1—--5 BCBAC 6-—10 CCCBD 11—15 CACAB

16—20 CBADB 21—25 CBDCB

二、材料题(共50分)

26.(1)商鞅:重农抑商;梭伦:农商并重。(6分)

(2)危害:导致农业劳动力减少,影响农业生产和兵源;难以实现富国强兵,在诸侯争霸中将处于不利地位。(6分)

理解:逐步消除贵族特权,为雅典民主政治和工商业的发展奠定基础。(4分)

27、(1)宗旨:维新派强调政治属性; 为维新变法服务。(4分)

作用:拓展了国人视野;进行了救亡图存和启蒙思想的宣传,有助于开启民智;为社会变革作了舆论准备。(6分)

(2)天赋人权,人民主权思想; 社会契约论;认为人类不平等的根源是财产的私有。(3分)

梁启超认为治病要对症下药,一种新思想的引进要切合国情; 共和制不适合当时国情,兴民权,实行君主立宪才是出路; 但梁启超的君主立宪思想在当时的中国是行不通的。(6分)

28.(1)原因:传统巡捕差役弊端重重;西方制度的影响;维护国家主权;城市化进程的需要。(8分)

(2)评价:有利于维持治安和社会稳定;提高了城市管理的专业化、制度化;推动了中国社会管理的近代化。各地发展水平参差不齐,无法挽救清廷灭亡。(7分)