- 631.00 KB

- 2021-04-15 发布

广西钦州市第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试

物理试卷

一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

1.下列叙述中符合物理学史的有( )

A. 玻尔通过研究阴极射线实验,发现了电子存在

B. 汤姆孙通过α粒子散射现象,提出了原子核式结构模型

C. 卢瑟福发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构

D. 赫兹通过一系列实验,证实了麦克斯韦有关光的电磁理论

【答案】D

【解析】

【详解】A.汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子存在,故A错误;

B.卢瑟福通过α粒子散射现象,提出了原子核式结构模型,故B错误;

C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构,故C错误;

D.1886年,德国科学家赫兹做了《赫兹电火花》等一系列实验,证实了麦克斯韦关于光的电磁理论,故D正确。

故选D。

2.2017年11月17日,“中国核潜艇之父”----黄旭华获评全国道德模范,颁奖典礼上,习总书记为他“让座”的场景感人肺腑,下列有关核反应说法错误的是( )

A. 目前核潜艇是利用重核裂变提供动力

B. 重核裂变反应前后一定有质量亏损

C. 式中d=2

D. 铀核裂变后的新核比铀核的比结合能小

【答案】D

【解析】

【详解】A、核电站是利用核裂变释放核能来发电的,故A正确.

B、依据质能方程,可知,重核裂变反应前后一定有质量亏损,向外辐射能量,故B正确.

C、依据质量数与质子数守恒,那么,式中d=2,故C正确.

D、U235核裂变后生成的新核稳定,可知U235核的比结合能比裂变后生成的新核的比结合能都小,故D错误.

本题选择错误的,故选D.

【点睛】考查裂变与聚变的区别,理解质能方程的含义,掌握书写核反应方程的规律,注意比结合能与结合能的不同.

3.某金属发生光电效应,光电子的最大初动能Ek与入射光频率之间的关系如图所示。已知h为普朗克常量,e为电子电荷量的绝对值,结合图像所给信息,下列说法正确的是( )

A. 频率大于的入射光不可能使该金属发生光电效应现象

B. 该金属的逸出功等于

C. 仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能会增加

D. 遏止电压随入射光频率增大而减小

【答案】B

【解析】

【详解】A.由题知,金属的极限频率为,而发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,故频率大于的入射光可以使该金属发生光电效应现象,故A错误;

B.由题知,金属的极限频率为,该金属的逸出功等于

故B正确;

C.根据光电效应方程知,最大初动能与光的强度无关,故C错误;

D.根据光电效应方程知,遏止电压为

可知遏止电压随入射光的频率增大而增大,故D错误。

故选B。

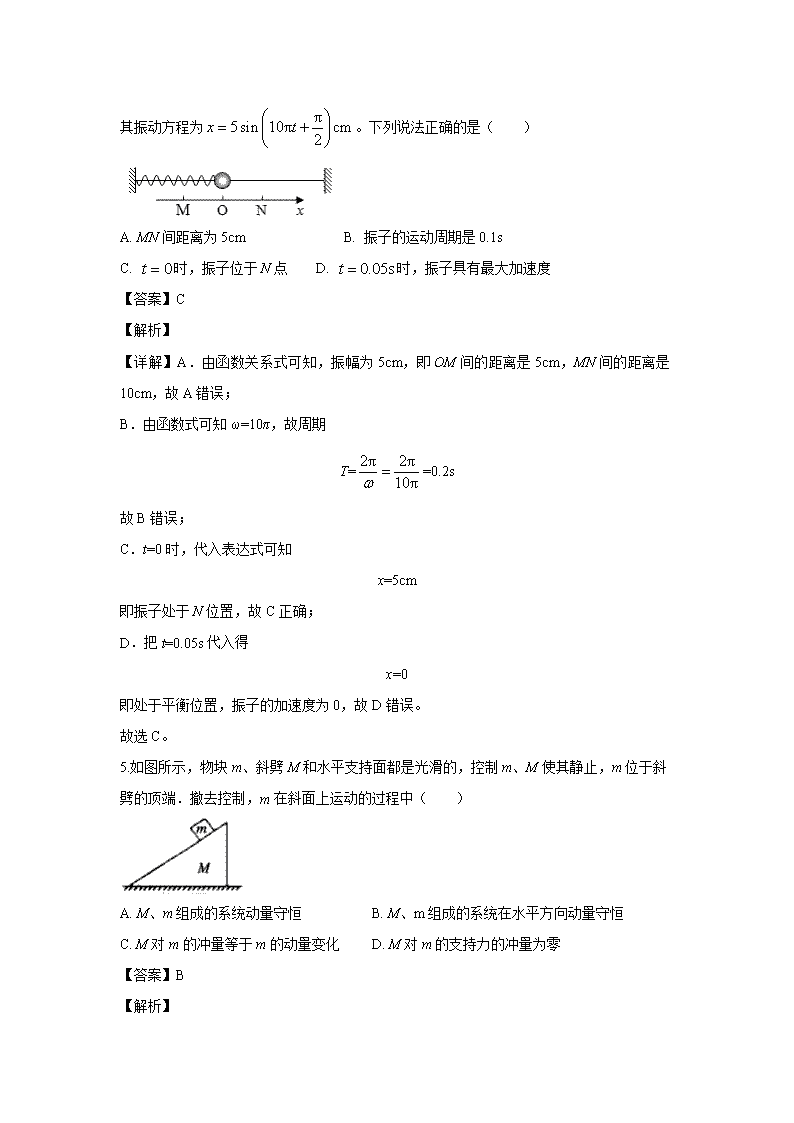

4.如图所示,水平弹簧振子沿x轴在M、N间做简谐运动,坐标原点O

为振子的平衡位置,其振动方程为。下列说法正确的是( )

A. MN间距离为5cm B. 振子的运动周期是0.1s

C. 时,振子位于N点 D. 时,振子具有最大加速度

【答案】C

【解析】

【详解】A.由函数关系式可知,振幅为5cm,即OM间的距离是5cm,MN间的距离是10cm,故A错误;

B.由函数式可知ω=10π,故周期

T==0.2s

故B错误;

C.t=0时,代入表达式可知

x=5cm

即振子处于N位置,故C正确;

D.把t=0.05s代入得

x=0

即处于平衡位置,振子的加速度为0,故D错误。

故选C。

5.如图所示,物块m、斜劈M和水平支持面都是光滑的,控制m、M使其静止,m位于斜劈的顶端.撤去控制,m在斜面上运动的过程中( )

A. M、m组成的系统动量守恒 B. M、m组成的系统在水平方向动量守恒

C. M对m的冲量等于m的动量变化 D. M对m的支持力的冲量为零

【答案】B

【解析】

【详解】A.撤去控制,m在斜面上运动的过程中,m有竖直向下的分加速度,整个系统处于失重状态,地面对M的支持力小于M、m的总重力,系统的合外力不为零,所以M、m组成的系统动量不守恒,故A错误;

B.系统在水平方向所受的合外力为零,所以系统在水平方向动量守恒,故B正确;

C.根据动量定理知,m的动量变化等于它合外力的冲量,即等于M对m以及重力对m的合冲量,不等于M对m的冲量,故C错误;

D.根据冲量的定义I=Ft,知M对m的支持力不为零,作用时间也不为零,所以M对m的支持力的冲量不为零,故D错误。

故选B。

6.关于下列现象的说法正确的是( )

A. 照相机镜头玻璃的颜色是光的衍射现象造成的

B. 摄影师拍摄水下的鱼,在镜头前加一个偏振片是为了增加透射光

C. 水中气泡看起来特别亮,是一部分发生了全反射

D. 在磨制各种镜面或其他精密光学平面时,可采用干涉法检查平面的平整程度

【答案】CD

【解析】

【详解】A.照相机镜头玻璃的颜色是光的干涉现象造成的,故A错误;

B.摄影师拍摄水下的鱼,在镜头前加一个偏振片是为了滤掉水面反射过来的光,实际上是减少了透射的光,故B错误;

C.水中气泡看起来特别亮,是光从水中射到气泡上时,发生全反射的缘故,故C正确;

D.磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用光的干涉,依据光程差是半个波长的奇数倍时,处于振动减弱,而光程差是半个波长的偶数倍时,处于振动加强,从而检查平面的平整程度,故D正确。

故选CD。

7.氢原子的能级如图所示,已知可见的光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV,下列说法正确的是( )

A. 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离

B. 大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光可能具有显著的热效应

C. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的光

D. 一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多发出6种不同频率的光

【答案】AB

【解析】

【详解】A.n=3能级的氢原子能量是-1.51eV,紫外线的频率大于3.11eV,所以吸收紫外线后,能量一定大于0,氢原子一定发生电离,故A正确;

B.氢原子从高能级向n=3能级跃迁时发出的光子能量小于1.51eV,小于可见光的频率,有可能是红外线,红外线有显著的热效应,故B正确;

CD.根据知,大量氢原子跃迁能放出6种不同频率的光,而一个氢原子跃迁最多能放出3种不同频率的光,故CD错误。

故选AB。

8.图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象.从该时刻起

A. 经过 0.35 s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离

B. 经过 0 .25s 时,质点Q的加速度大于质点P的加速度

C. 经过 0.15s,波沿x 轴的正方向传播了 3m

D. 经过 0.1s 时,质点Q的运动方向沿y 轴正方向

【答案】AC

【解析】

试题分析:由图,经过0.35s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离.故A正确.此时P向下运动,Q点向上运动.,经过时,P点到达波谷,Q点到达平衡位置上方,但未到波峰,质点Q的加速度小于质点P的加速度.故B错误.因波沿x轴的正方向传播,,则波速,则经过0.15s,波传播距离x=vt=3m.故C正确.,质点Q的运动方向沿y轴负方向.故D错误.

故选AC

考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象.

点评:波图象往往先判断质点的振动方向和波的传播方向间的关系.同时,熟练要分析波动形成的过程,分析物理量的变化情况.

二、非选择题:共62分。第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~14题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题

9.某同学在做“验证动量守恒定律”的实验,装置如图所示

(1)为了完成本实验,下列必须具备的实验条件或操作步骤是_______;

A.斜槽轨道末端的切线必须水平

B.入射球和被碰球质量必须相等,且大小相同

C.必须测出桌面离地的高度H

D.斜槽轨道必须光滑

(2)实验过程中用天平测量两个小球的质量m1、m2。用刻度尺量出平均水平位移OM、OP、ON,若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示___(用测量的量表示)。

【答案】 (1). A (2).

【解析】

【详解】(1)[1]A.要保证碰撞后两个球做平抛运动,故斜槽轨道末端的切线必须水平,故A正确;

B.入射球质量要大于被碰球质量,即m1>m2,防止碰后m1被反弹,故B错误;

C.本实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量是两小球的质量,因为可以通过水平位移代表速度的大小,所以不必测量B点离地面的高度,故C错误;

D.斜槽的粗糙与光滑不影响实验的效果,只要到达底端时速度相同即行,故D错误。

故选A;

(2)[2]如果碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得

小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得

即

10.某同学在“用单摆测重力加速度”的实验中进行了如下的操作:

(1)用游标上有10个小格的游标卡尺测量摆球直径如图所示,摆球直径为________cm。把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长L;

(2)用秒表测量单摆的周期;

(3)测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图象,此图线斜率的物理意义是( )

A.g B. C. D.

(4)与重力加速度的真实值比较,发现测量结果偏大,分析原因可能是( )

A.振幅偏小 B.在单摆未悬挂之前先测定其摆长

C.将摆线长当成了摆长 D.开始计时误记为n=1

【答案】 (1). 2.06 (3). C (4). D

【解析】 (1)[1]由图示游标卡尺可知,其示数为:20mm+6×0.1mm=20.6mm=2.06cm

(2)[2]由单摆周期公式得

则T2-L图象的斜率

故C正确,ABD错误。故选C;

(3)[3]由单摆周期公式得

A.单摆的周期公式与单摆的振幅无关,振幅偏小不影响重力加速度的测量值,故A错误;

B.单摆未悬挂之前先测定其摆长,所测摆长L偏小,所测重力加速度g偏小,故B错误;

C.将摆线长当成了摆长,所测摆长偏小,所测重力加速度g偏小,故C错误;

D.开始计时误记为n=1,所测中期T偏小,所测重力加速度偏大,故D正确。故选D。

11.如图所示是一则安全警示广告,描述了高空坠物对人伤害的严重性。小王同学用下面的实例来捡验广告词的科学性:用一个鸡蛋从8楼的窗户自由下落到地面。经测量鸡蛋质量约50g,8层楼高约20米,与地面接触时间约为0.02s。不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求鸡蛋:

(1)下落到地面时动量的大小;

(2)对地面平均作用力的大小。

【答案】(1)1;(2)50.5N

【解析】 (1)下落到地面时速度由得

v==20m/s

动量的大小为

(2)设向上为正方向,根据动量定理可知,对鸡蛋

解得

由牛顿第三定律可知鸡蛋对地面平均作用力的大小

F´=50.5N

12.如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=3m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑.现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B.求:

(1)碰撞过程中系统损失的机械能;

(2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度.

【答案】(1);(2)

【解析】

【详解】(1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得

mv0=2mv

解得

碰撞过程中系统损失的机械能为

解得

.

(2)当AC上升到最大高速时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律:

解得

由能量关系

解得

(二)选考题:共15分。

【物理——选修3-4】

13.下列说法正确的是( )

A. 声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的声波波速大于声源发出的声波波速

B. 在波的传播方向上,某个质点的振动速度就是波的传播速度

C. 机械波传播过程中遇到尺寸比机械波波长小的障碍物能发生明显衍射

D. 向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”,利用了多普勒效应原理

E. 围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音是干涉现象

【答案】CDE

【解析】

【详解】A. 根据多普勒效应,声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的声波波速与声源发出的声波波速相等.故A错误;

B. 对于机械波,某个质点的振动速度与波的传播速度不同,两者相互垂直是横波,两者相互平行是纵波.故B错误;

C. 只有当障碍物的尺寸与机械波的波长差不多或比机械波的波长小,才会发生明显的衍射现象;当障碍物的尺寸比机械波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显.故C正确;

D. 向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流发射后又被仪器接收,测出发射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”,是利用多普勒效应原理.故D正确;

E. 围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音,是声波叠加产生加强与减弱的干涉的结果.故E正确.

故选CDE.

14.如图为一由透明介质制成的截面为圆的柱体,放在水平面上,其中点为圆心,该圆的半径为,一点光源发出一细光束,该光束平行水平面射到透明介质上的点,该光束经透明介质折射后射到水平面上的Q点.已知,,光在空气中的速度为.求:

①透明介质的折射率应为多少?

②该光束由点到点的时间为多少?

【答案】① ②

【解析】

【详解】①光线沿直线第一次到达圆弧面点的入射角.由几何关系得:

,所以折射角为

玻璃的折射率

②光在玻璃中传播的速度

光在玻璃内从到的距离

光在玻璃内传播的时间:

间的距离

光从N传播到的时间为

解得: