- 900.03 KB

- 2021-04-15 发布

第八单元 生物与环境

专题22 种群和群落

考纲解读

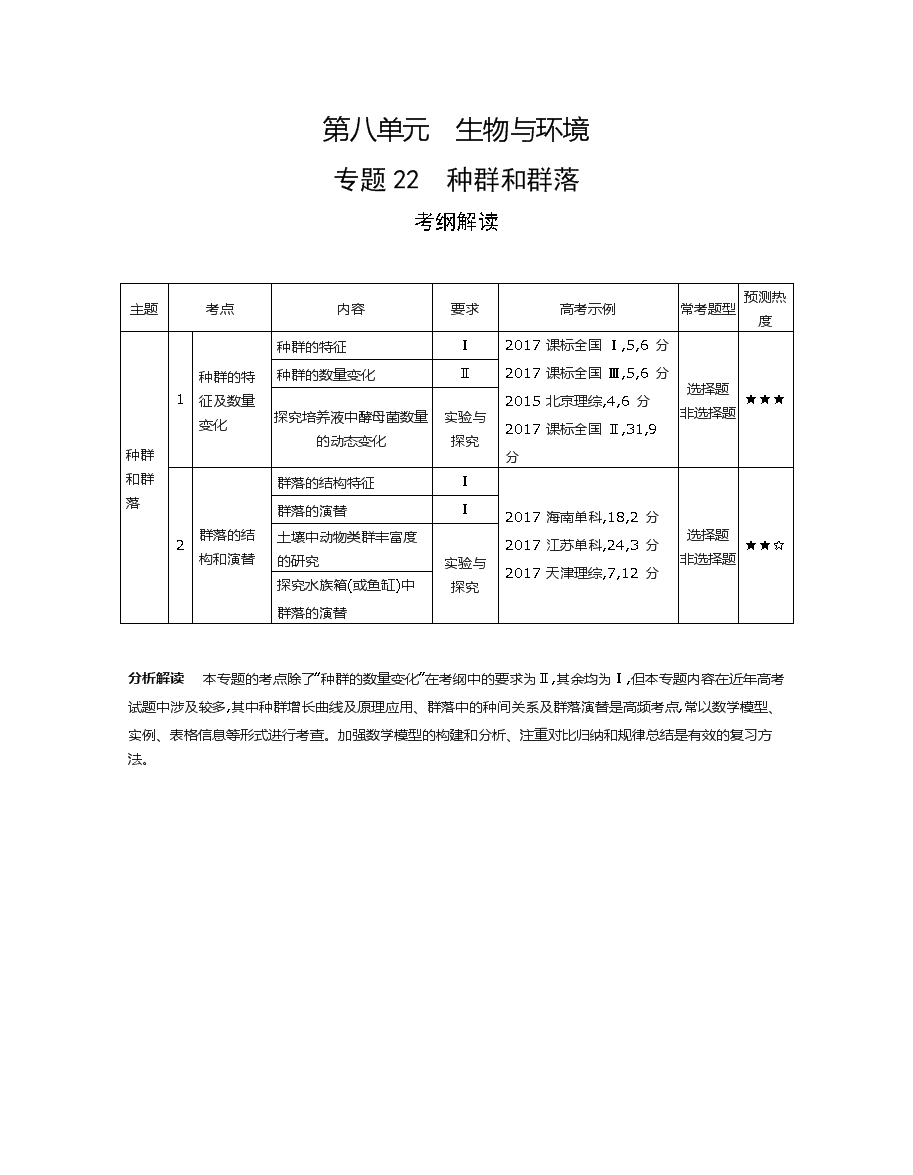

主题

考点

内容

要求

高考示例

常考题型

预测热度

种群和群落

1

种群的特征及数量变化

种群的特征

Ⅰ

2017课标全国 Ⅰ,5,6分

2017课标全国 Ⅲ,5,6分

2015北京理综,4,6分

2017课标全国 Ⅱ,31,9分

选择题

非选择题

★★★

种群的数量变化

Ⅱ

探究培养液中酵母菌数量的动态变化

实验与

探究

2

群落的结构和演替

群落的结构特征

Ⅰ

2017海南单科,18,2分

2017江苏单科,24,3分

2017天津理综,7,12分

选择题

非选择题

★★☆

群落的演替

Ⅰ

土壤中动物类群丰富度的研究

实验与

探究

探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替

分析解读 本专题的考点除了“种群的数量变化”在考纲中的要求为Ⅱ,其余均为Ⅰ,但本专题内容在近年高考试题中涉及较多,其中种群增长曲线及原理应用、群落中的种间关系及群落演替是高频考点,常以数学模型、实例、表格信息等形式进行考查。加强数学模型的构建和分析、注重对比归纳和规律总结是有效的复习方法。

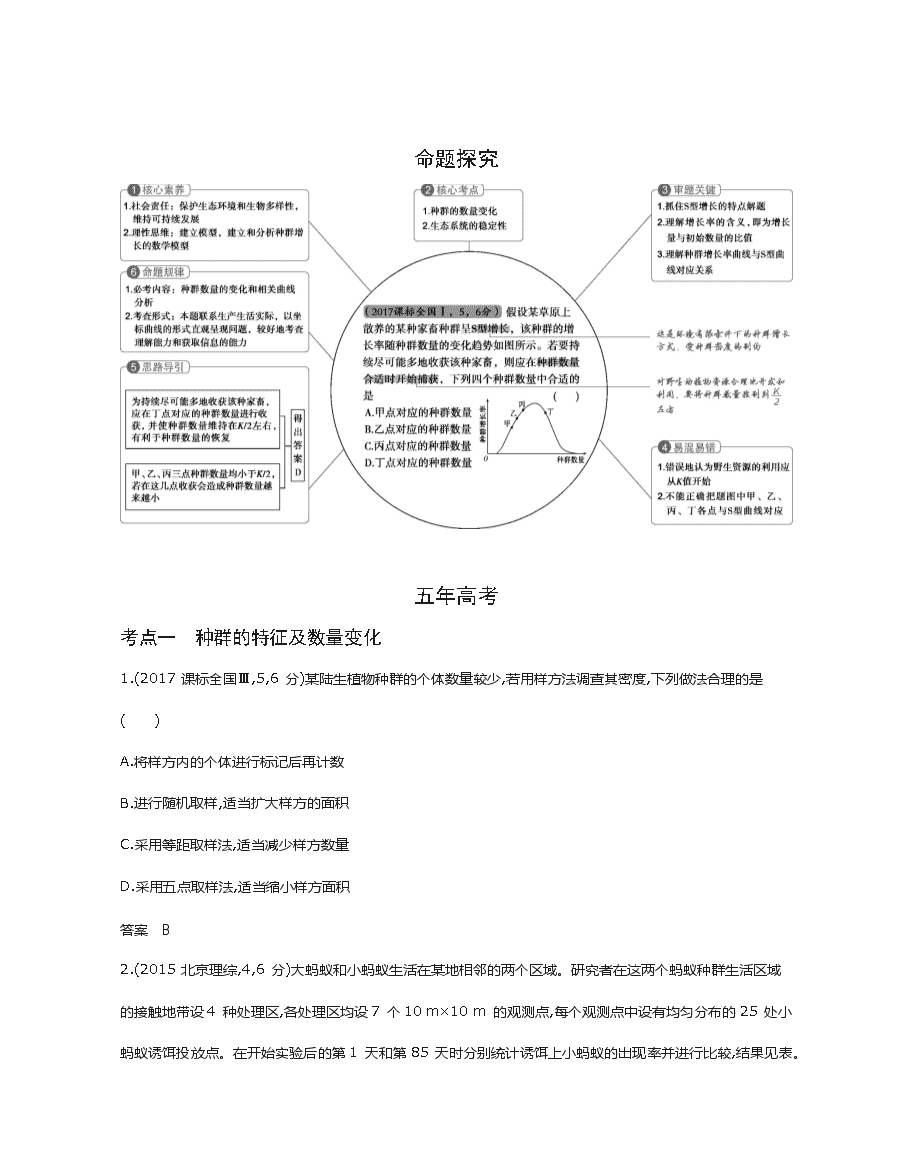

命题探究

五年高考

考点一 种群的特征及数量变化

1.(2017课标全国Ⅲ,5,6分)某陆生植物种群的个体数量较少,若用样方法调查其密度,下列做法合理的是( )

A.将样方内的个体进行标记后再计数

B.进行随机取样,适当扩大样方的面积

C.采用等距取样法,适当减少样方数量

D.采用五点取样法,适当缩小样方面积

答案 B

2.(2015北京理综,4,6分)大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区,各处理区均设7个10 m×10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见表。

处理区

小蚂蚁出现率的变化(%)

定时灌溉

不驱走大蚂蚁

增加35

驱走大蚂蚁

增加70

不灌溉

不驱走大蚂蚁

减少10

驱走大蚂蚁

减少2

对本研究的实验方法和结果分析,表述错误的是( )

A.小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长

B.采集实验数据的方法是样方法

C.大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围

D.土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围

答案 A

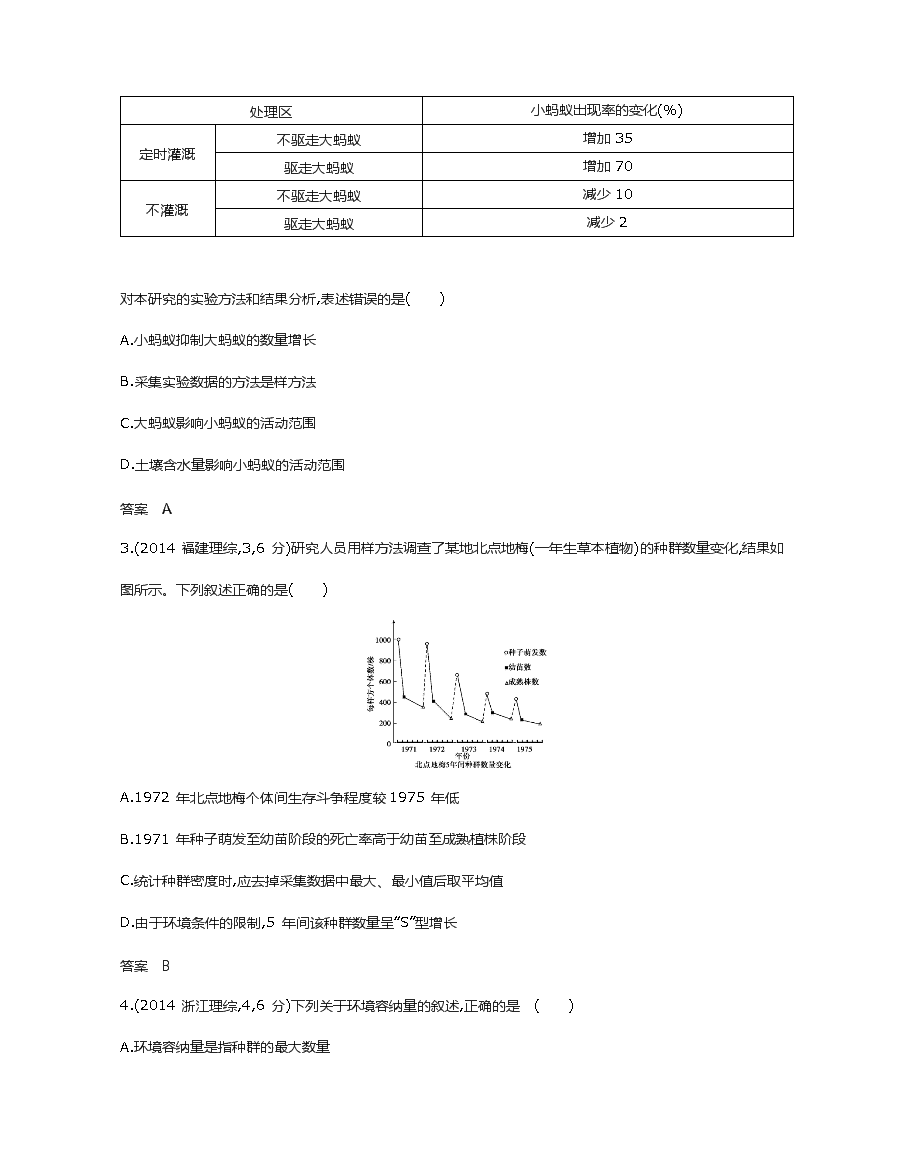

3.(2014福建理综,3,6分)研究人员用样方法调查了某地北点地梅(一年生草本植物)的种群数量变化,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.1972年北点地梅个体间生存斗争程度较1975年低

B.1971年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段

C.统计种群密度时,应去掉采集数据中最大、最小值后取平均值

D.由于环境条件的限制,5年间该种群数量呈“S”型增长

答案 B

4.(2014浙江理综,4,6分)下列关于环境容纳量的叙述,正确的是 ( )

A.环境容纳量是指种群的最大数量

B.种群的内源性调节因素不会改变环境容纳量的大小

C.在理想条件下,影响种群数量增长的因素主要是环境容纳量

D.植食动物在自然环境条件下,一年四季的环境容纳量以冬季最大

答案 B

5.(2017课标全国Ⅱ,31,9分)林场中的林木常遭到某种山鼠的危害。通常,对于鼠害较为严重的林场,仅在林场的局部区域(苗圃)进行药物灭鼠,对鼠害的控制很难持久有效。回答下列问题:

(1)在资源不受限制的理想条件下,山鼠种群的增长曲线呈 型。

(2)在苗圃进行了药物灭鼠后,如果出现种群数量下降,除了考虑药物引起的死亡率升高这一因素外,还应考虑的因素是 。

(3)理论上,除药物灭鼠外还可以采取生物防治的方法控制鼠害,如引入天敌。天敌和山鼠之间的种间关系是 。

(4)通常,种群具有个体所没有的特征,如种群密度、年龄结构等。那么,种群的年龄结构是指 。

答案 (1)J (2)苗圃中山鼠种群中个体的迁出 (3)捕食 (4)种群中各年龄期的个体在种群中所占的比例

6.(2015课标全国Ⅰ,31,10分)现有一未受人类干扰的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如下表。

年龄

0+

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

10+

11+

≥12

个体数

92

187

121

70

69

62

63

72

64

55

42

39

264

注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1、小于2,其他以此类推。

回答下列问题:

(1)通常,种群的年龄结构大致可以分为三种类型,分别是 。研究表明:该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据可知幼年、成年和老年3个年龄组个体数的比例为

,由此可推测该鱼种群数量的变化趋势是 。

(2)如果要调查这一湖泊中该鱼的种群密度,常用的调查方法是标志重捕法。标志重捕法常用于调查 强、活动范围广的动物的种群密度。

(3)在该湖泊中,能量沿食物链流动时,所具有的两个特点是 。

答案 (10分)(1)增长型、衰退型、稳定型(3分) 1∶1∶1 保持稳定(每空2分,共4分)

(2)活动能力(1分)

(3)单向流动、逐级递减(2分)

7.(2015山东理综,27,12分)湿地是地球上重要的生态系统,具有稳定环境、物种保护及资源供应等功能。

(1)某湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这体现了群落的 结构。调查湿地中芦苇的种群密度常用 法。

(2)图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线p表示Nt+1=Nt。甲曲线上A、B、C三点中,表示种群数量增长的是 点;乙曲线上D、E、F三点中,表示种群数量相对稳定的是 点;Nt小于a时,甲、乙两条曲线中 曲线所代表的生物更易消亡。

(3)湿地生态系统被破坏后,生物种类贫乏。要恢复其生物多样性,在无机环境得到改善的基础上,生态系统组成成分中首先应增加 的种类及数量。随着生物多样性和食物网的恢复,湿地生态系统的 稳定性增强。为保护湿地的生物多样性,我国已建立多个湿地自然保护区,这属于 保护。

答案 (1)水平 样方

(2)B F 甲

(3)生产者 抵抗力 就地

教师用书专用(8—16)

8.(2016浙江理综,5,6分)下列是表示蝉在夏季的年龄结构示意图(甲、乙、丙分别代表生殖前期、生殖期和生殖后期),其中正确的是( )

答案 A

9.(2016江苏单科,19,2分)下列实验都需要使用光学显微镜进行观察,有关实验现象描述合理的是( )

实验编号

实验名称

观察到的实验现象

①

观察植物细胞的质壁分离和复原

镜检1:几乎整个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞呈紫色;

镜检2:不同细胞质壁分离的位置、程度并不一致

②

观察多种多样的细胞

菠菜叶表皮细胞由细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核组成;人口腔上皮细胞具有细胞核和核糖体

③

观察细胞的有丝分裂

洋葱根尖伸长区细胞长,液泡大;分生区细胞呈正方形,多数细胞中呈紫色的染色体形态清晰

④

探究酵母菌种群数量的动态变化

酵母细胞呈球形或椭圆形,细胞核、液泡和线粒体的形态、数目清晰可见

A.实验① B.实验② C.实验③ D.实验④

答案 A

10.(2015广东理综,4,4分)如图表示在一个10 mL封闭培养体系中酵母细胞数量的动态变化,关于酵母细胞数量的叙述,正确的是( )

A.种内竞争导致初始阶段增长缓慢

B.可用数学模型Nt=N0λt表示

C.可用取样器取样法计数

D.K值约为120 000个

答案 D

11.(2015江苏单科,13,2分)血细胞计数板是对细胞进行计数的重要工具,下列叙述正确的是( )

A.每块血细胞计数板的正中央有1个计数室

B.计数室的容积为1mm×1mm×0.1mm

C.盖盖玻片之前,应用吸管直接向计数室滴加样液

D.计数时,不应统计压在小方格角上的细胞

答案 B

12.(2014广东理综,6,4分)在一稳定生态系统中,灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食,幼虫摄食对松树的代谢活动有一定影响,进而影响下一年幼虫食物的质和量。幼虫密度与最大松针长度的变化如图所示。以下叙述错误的是( )

A.幼虫密度呈周期性波动

B.幼虫摄食改变了落叶松的丰富度

C.可利用样方法调查幼虫的密度

D.幼虫摄食对松针长度的影响具滞后性

答案 B

13.(2013浙江理综,4,6分)下列关于出生率的叙述,正确的是()

A.若某种群年初时的个体数为100,年末时为110,其中新生个体数为20,死亡个体数为10,则该种群的年出生率为10%

B.若某动物的婚配制为一雌一雄,生殖期个体的雌雄比越接近1∶1,则出生率越高

C.若通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,则出生率会更高

D.若比较三种年龄结构类型的种群,则稳定型的出生率最高

答案 B

14.(2015天津理综,9,13分)白粉菌和条锈菌能分别导致小麦感白粉病和条锈病,引起减产。采用适宜播种方式可控制感病程度。下表是株高和株型相近的小麦A、B两品种在不同播种方式下的试验结果。

试验

编号

播种

方式

植株密度(×106株/公顷)A品种 B品种

白粉病

感染程度

条锈病

感染程度

单位面积

产量

Ⅰ

单播

4

0

-

+++

+

Ⅱ

单播

2

0

-

++

+

Ⅲ

混播

2

2

+

+

+++

Ⅳ

单播

0

4

+++

-

+

Ⅴ

单播

0

2

++

-

++

注:“+”的数目表示感染程度或产量高低;“-”表示未感染。

据表回答:

(1)抗白粉病的小麦品种是 ,判断依据是 。

(2)设计Ⅳ、Ⅴ两组试验,可探究 。

(3)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三组相比,第Ⅲ组产量最高,原因是 。

(4)小麦抗条锈病性状由基因T/t控制,抗白粉病性状由基因R/r控制,两对等位基因位于非同源染色体上。以A、B品种的植株为亲本,取其F2中的甲、乙、丙单株自交,收获籽粒并分别播种于不同处理的试验小区中,统计各区F3中的无病植株比例。结果如下表。

试验处理

F2植株

F3无病植物

的比例(%)

无菌水

以条锈菌

进行感染

以白粉菌

进行感染

以条锈菌+白粉

菌进行双感染

甲

100

25

0

0

乙

100

100

75

75

丙

100

25

75

?

据表推测,甲的基因型是 ,乙的基因型是 ,

双菌感染后丙的子代中无病植株的比例为 。

答案 (1)A Ⅰ、Ⅱ组小麦未感染白粉病

(2)植株密度对B品种小麦感病程度及产量的影响

(3)混播后小麦感病程度下降

(4)Ttrr ttRr 18.75%(或3/16)

15.(2013山东理综,26,8分)稻田中除水稻外,还有杂草、田螺等生物。

(1)调查稻田中田螺种群密度时可采用样方法,选取样方的关键是 。根据下面的取样调查表可估算出稻田中田螺的种群密度为 只/m2。

样方编号

1

2

3

4

5

6

样方面积(m2)

1

1

1

1

1

1

田螺数量(只)

15

18

15

19

15

14

(2)稻田中经控制后的有害生物密度与所需的防治成本有关,并影响作物的价值。图中曲线 (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)表示将有害生物控制在不同密度时的防治成本。若将有害生物密度分别控制在图中A、B、C三点,则控制

在 点时收益最大。

(3)如在适当时间将鸭引入稻田,鸭能以稻田中的杂草、田螺等有害生物为食,从而可以减少 使用,减轻环境污染。稻田生态系统中的 能将鸭的粪便分解成 以促进水稻的生长。

答案 (1)随机取样 16

(2)Ⅰ B

(3)农药 分解者(或细菌、真菌等) 无机物

16.(2013重庆理综,7Ⅱ,10分)某山区坡地生态环境破坏严重,人们根据不同坡度,分别采取保护性耕作、经济林种植和封山育林对其进行了治理。

(1)陡坡在封山育林后若干年内,经历了一年生草本、多年生草本和灌木三个阶段,其典型物种的种群密度变化如图所示。调查植物种群密度常用的方法是 。图中,O→a,物种①密度上升,原因是在适宜条件下,物种①的 ;b→c,物种①逐渐消失,物种②密度逐渐降低到相对稳定,原因是物种②能耐受 ;c点后,在适宜气候条件下群落中最终占主导地位的植物类型将是 。

(2)该坡地经治理后,既扩大了植被覆盖面积、增加了对大气中 的固定,又提高了经济产出,初步实现了生态效益和经济效益的同步发展。

答案 (1)样方法 出生率大于死亡率 弱光 乔木

(2)碳元素(CO2)

考点二 群落的结构和演替

1.(2017海南单科,18,2分)在某一农田生态系统中,大面积单一种植某种农作物(甲)可导致害虫A的爆发,改成条带状合理地间作当地另一种农作物(乙)后,乙生长良好,害虫A的爆发也受到了抑制。对此,不合理的解释是( )

A.新的种间关系不利于害虫A

B.新的群落空间结构不利于害虫A

C.乙的出现使害虫A的环境容纳量下降

D.乙和害虫A存在互相抑制的竞争关系

答案 D

2.(2017江苏单科,24,3分)下列关于种群、群落和生态系统的叙述,正确的是(多选)( )

A.调查草地某种蜘蛛种群密度时,要选择草多的地方,否则结果偏低

B.西双版纳热带雨林生态系统的自我调节能力强于三北防护林

C.一只猛禽追逐另一只抓握着鼠的猛禽,这两只猛禽属于捕食关系

D.一棵树上不同高度的喜鹊巢,不能反映动物群落的垂直结构

答案 BD

3.(2015课标全国Ⅰ,4,6分)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是( )

A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同

B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂

C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强

D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境

答案 D

4.(2015海南单科,22,2分)关于森林群落的叙述,错误的是( )

A.碳可在森林群落和无机环境之间进行循环

B.森林群落在垂直方向上没有明显的分层现象

C.互利共生、捕食和竞争等可以出现在森林群落中

D.群落中植物放出的氧气可被动物、植物及微生物利用

答案 B

5.(2015浙江理综,5,6分)在沙漠的一个灌木群落中,某种基于种子繁殖的灌木,其分布型随着生长进程会发生改变,幼小和小灌木呈集群分布,中灌木呈随机分布,大灌木呈均匀分布。下列叙述错误的是( )

A.这种改变使群落的水平结构发生变化

B.这种改变是群落演替所引起的结果

C.均匀分布的形成原因主要是种内竞争

D.集群分布主要是由于种子不能远离母株所致

答案 B

6.(2014海南单科,19,2分)某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类。下列相关叙述错误的是( )

A.该种鱼的幼体与浮游动物具有竞争和捕食关系

B.该种鱼发育阶段不同,其所处营养级可能不同

C.底栖动物与浮游动物分层现象属于群落的垂直结构

D.该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构

答案 D

7.(2014江苏单科,5,2分)下列关于种群和群落的叙述,错误的是( )

A.一片草地上的所有灰喜鹊是一个灰喜鹊种群

B.可以用标志重捕法调查老房屋中壁虎的种群密度

C.演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化

D.洪泽湖近岸区和湖心区不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构

答案 C

8.(2017天津理综,7,12分)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图。

据图回答:

(1)该火烧迹地上发生的是 演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的 结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为 ,主要原因是它们与乔木竞争时获得的 。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植 ,以加快氮磷循环。

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数绘制“种—面积”曲线,作为选取样方面积的依据。如图是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是 。

答案 (共12分)(1)次生 垂直 (2)下降后保持相对稳定 光逐渐减少 (3)阔叶树 (4)S3

9.(2014课标全国Ⅰ,30,11分)请回答关于群落演替的问题:

(1)在光裸的岩石上开始的演替和从森林被全部砍伐的地方开始的演替中,哪个属于初生演替,哪个属于次生演替?

(2)一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述两个演替中次生演替所需的时间短,分析其主要原因。

(3)据调查,近5万年以来,某地区由于气候越来越干燥,森林逐渐被灌丛取代,这也是自然界存在的一种演替类型。近50年来,由于人类过度开垦,导致局部灌丛出现了荒漠化,该现象表明:与该地区具有的自然演替相比,人类的开垦活动使得该地区群落的演替速度 (填“未发生改变”、“变慢”或“变快”),演替的方

向 (填“发生改变”或“未发生改变”)。

答案 (1)光裸的岩石上开始的演替为初生演替;从森林被全部砍伐的地方开始的演替为次生演替。 (2)形成森林需要一定的土壤条件,上述次生演替起始时即具备该条件,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间。 (3)变快 未发生改变

教师用书专用(10—17)

10.(2013福建理综,3,6分)在两块条件相同的退化林地上进行森林人工恢复和自然恢复的研究,20年后两块林地的生物多样性均有不同程度提高,其中人工种植的马尾松人工恢复林植物种数为137种,无人工种植的自然恢复林植物种数为226种。下列叙述错误的是( )

A.可采用样方法调查林地上植物的种群密度

B.森林恢复提高了生产者固定的太阳能总量

C.人工恢复林比自然恢复林的植物丰富度低

D.自然恢复林的形成属于初生演替

答案 D

11.(2015四川理综,7,6分)某放牧草地有一些占地约1 m2的石头。有人于石头不同距离处,调查了蜥蜴个体数、蝗虫种群密度和植物生物量(干重),结果见下图。下列叙述错误的是( )

A.随着蝗虫种群密度的增大,植物之间的竞争将会加剧

B.蜥蜴活动地点离石头越远,被天敌捕食的风险就越大

C.距石头的远近是引起该群落水平结构变化的重要因素

D.草地上放置适量石头,有利于能量流向对人类有益的部分

答案 A

12.(2013海南单科,24,2分)甲地因森林火灾使原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,之后两地均发生了群落演替。关于甲、乙两地群落演替的叙述,错误的是( )

A.甲地和乙地发生的演替类型相同

B.若没有外力干扰,甲地可重现森林

C.地衣会比苔藓更早地出现在乙地火山岩上

D.甲、乙两地随着时间延长生物多样性逐渐增多

答案 A

13.(2013海南单科,25,2分)甲、乙、丙是食性相同的、不同种的蝌蚪,三者之间无相互捕食关系。某研究小组在4个条件相同的人工池塘中各放入1 200只蝌蚪(甲、乙、丙各400只)和数量不等的同种捕食者,一段时间后,各池塘中3种蝌蚪的存活率如下表:

池塘编号

捕食者数量/只

蝌蚪存活率/%

甲

乙

丙

1

0

87

7

40

2

2

58

30

25

3

4

42

32

11

4

8

20

37

10

下列推测不合理的是( )

A.捕食者主要捕食甲和丙

B.蝌蚪的种间竞争结果可能受捕食者影响

C.无捕食者时蝌蚪的种间竞争可能导致乙消失

D.随着捕食者数量增加,乙可获得的资源减少

答案 D

14.(2013江苏单科,10,2分)在一段新建公路的边坡(甲)上移栽灌木和草本植物以保护边坡,另一段边坡(乙)不进行移栽,其他实验条件相同,1年后两段边坡的检测结果如下表。下列分析合理的是( )

边坡

处理方式

植被覆

盖率(%)

小型土壤动物

土壤有机

质(g/kg)

物种数

个体数

甲

种植植物

97

37

260

19.8

乙

不干预

8

9

28

11.9

A.可以推测移栽植物会降低该群落结构的稳定性

B.小型土壤动物的增多是移栽植物的预期结果

C.边坡甲上因没有移栽乔木而不可能自然长出乔木

D.边坡甲上的群落演替会随时间延长而逐渐加剧

答案 B

15.(2014海南单科,28,8分)某果园发生了虫害,该虫害是由害虫A引起的。害虫引来了一种小蜂和一种小鸟,小蜂把卵产入害虫A体内,孵出的小蜂幼虫吃空虫体后羽化飞出,再攻击害虫A的其他个体。小鸟特别喜食害虫A,也捕食小蜂。在体内有小蜂幼虫的害虫A中,有些个体常疯狂地摇摆身体,因而容易被小鸟发现而被捕食。回答下列问题:

(1)小鸟和小蜂的种间关系为 。

(2)小鸟捕食疯狂摇摆的害虫A,对A种群的生存 (填“有利”、“不利”或“无影响”),理由是 。

(3)体内有小蜂幼虫的害虫A摇摆身体为小鸟提供了一定的信息。在生态系统中,信息对种间关系具有 作用,有利于维持生态系统的稳定。

答案 (1)捕食和竞争(2分)

(2)有利(1分) 小鸟在捕食该害虫A的同时也捕食了害虫A的天敌(3分,其他合理答案也给分)

(3)调节(2分)

16.(2013课标全国Ⅰ,32,6分)南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。

演替阶段

群落类型

植物种数/种

草本植物

灌木

乔木

1

草丛

34

0

0

2

针叶林

52

12

1

3

针阔叶混交林

67

24

17

4

常绿阔叶林

106

31

16

回答下列问题:

(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为 演替。常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者繁殖体可能得到保留外,还可能是原有的 条件也得到了基本保留。

(2)在由上述群落构成的相应生态系统中,恢复力稳定性最强的是 生态系统,抵抗力稳定性最强的是 生态系统。

(3)与草丛相比,针叶林中的动物分层现象较为 (填“简单”或“复杂”),原因是 。

答案 (1)次生 土壤 (2)草丛 常绿阔叶林 (3)复杂 针叶林中植物群落的垂直结构更复杂

17.(2013海南单科,29,9分)随着海拔升高,某地的植被类型依次为落叶阔叶林、针阔叶混交林、针叶林、灌丛和草甸等。该地分布着多种动物。

回答下列问题:

(1)调查该地某双子叶植物的种群密度可采用 法,调查野兔的种群密度可采用 法。

(2)该地草甸、灌丛、针阔叶混交林的丰富度不同,丰富度是指 。

(3)落叶阔叶林、针阔叶混交林和针叶林遭到严重破坏时,往往不易在短时间内恢复到原来的状态,原因是其 稳定性较低。

(4)森林生态系统中的生物群落具有明显的 结构,这种结构可以提高群落利用阳光等资源的能力。

答案 (9分)(1)样方 标志重捕(每空1分,共2分) (2)群落中物种数目的多少(3分) (3)恢复力(2分) (4)垂直(2分)

三年模拟

A组 2016—2018年模拟·基础题组

考点一 种群的特征及数量变化

1.(2017浙江金华十校第一次联考,1)下列不属于种群特征的是( )

A.性别比例 B.垂直结构

C.年龄结构 D.死亡率

答案 B

2.(2017安徽六校研究会第一次联考,22)如图是种群数量特征的概念模型,以下分析正确的是( )

A.种群密度能够反映种群的数量变化趋势

B.春节前后,我国南部沿海城市人口数量变化主要取决于①、②

C.预测未来种群数量变化的主要依据是④

D.利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体来控制特征④,进而影响种群数量

答案 C

3.(2018河南开封高三接轨,6)下列关于种群的叙述,不正确的是( )

A.增加迁入率降低迁出率可增加本种群的K值

B.调查种群密度可以用于监测和预报农林害虫

C.研究年龄组成能预测种群数量未来发展趋势

D.破坏害虫正常的性别比例可使种群密度降低

答案 A

4.(2018湖南永州一模,32)农业上为了有效地降低有害昆虫的种群密度,常采用在田间施放人工合成的性引诱剂的方法来治理害虫,性引诱剂的治理主要是达到( )

A.改变昆虫性别比例 B.增加昆虫死亡率

C.降低昆虫出生率 D.改变昆虫年龄组成

答案 C

5.(2018内蒙古赤峰二中月考,16)如图为某天鹅种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线。若不考虑迁入和迁出,下列有关叙述不正确的是( )

A.建立自然保护区,改善其栖息环境,可使K值提高

B.对该种群密度的取样调查可以采用标志重捕法

C.bc段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率

D.比较曲线Y与曲线X,表明自然状态下种群最长增大速率无法超出理想状态下的最大增长速率

答案 C

6.(2018河北保定摸底,4)下列关于种群密度调查和种群数量增长的叙述,合理的是( )

A.调查种群密度宜选择蔓生或丛生的单子叶植物作为调查对象

B.若调查鱼的种群密度时所用的渔网网眼较大,调查结果会偏高

C.由于环境阻力小,种群“J”型增长曲线达到K值所用时间较短

D.自然状态下生物种群数量不可能无限增长

答案 D

7.(2017湖南长沙长郡中学第二次周测,18)下列有关种群的叙述,错误的是( )

A.用样方法和标志重捕法调查到的种群密度都是估计值

B.建立自然保护区,可提高保护区内珍稀动物种群的K值

C.直接影响野生生物种群密度变化的是出生率、死亡率和迁入率、迁出率

D.防治害虫时,应该在某种群数量达到K/2之后进行捕杀

答案 D

8.(2017山东滨州上学期期末,30)某隔离海岛上主要存在着草本植物、野兔等生物,科研人员对岛上野兔种群的数量和性别比例进行了调查,结果如图。请回答下列问题:

(1)科研人员对野兔数量的调查一般采用 法,主要原因是 。

(2)由图分析在3月~8月期间,种群呈 型增长,此期间种群的出生率 死亡率(填“大于”“小于”或“先大于后小于”)。

(3)根据图中数据可知,严寒环境(11月~次年1月)不利于野兔中 个体的生存;当野兔种群中雌性数

量 雄性数量(填“>”“<”或“=”)时,更有利于种群数量的增长。

(4)为了减轻野兔对植被的破坏,控制野兔种群数量最有效的时期是 (填“3~4月”“5~6月”或“7~8月”),因为此时期 。

(5)如果把该海岛改造成牧场,从生态系统功能上分析其目的在于 。

答案 (1)标志重捕 野兔活动能力强,活动范围广 (2)S 大于 (3)雌性 > (4)3~4月 种群数量增长慢,恢复能力弱,易于控制 (5)使生产者固定的能量更多地流向人类(提高了能量利用率)

考点二 群落的结构和演替

9.(2018四川南充高中检测,38)下列关于某自然湖泊群落的叙述错误的是( )

A.物种组成是区别不同群落的重要特征

B.捕食、竞争和互利共生可以出现在该湖泊群落内

C.湖泊中的演替是群落水平上研究的问题,而范围和边界不是

D.湖泊的近岸区和湖心区生物的分布,构成了群落的水平结构

答案 C

10.(2018山西实验中学上学期联考,29)下列关于群落水平结构的叙述,正确的是( )

A.森林生态系统具有群落垂直结构而草原生态系统没有

B.环境条件分布不均匀是形成群落水平结构的原因之一

C.湖泊各个水层中分布着不同种动物属于群落水平结构

D.种群中的个体在水平方向上的分布构成群落水平结构

答案 B

11.(2018安徽淮南二中第十校联盟摸底,24)下列有关群落的叙述,正确的是( )

A.物种组成是区分不同群落的重要特征

B.稻田中水稻长势无高矮差异,因此稻田群落没有垂直结构

C.人类活动决定群落演替的速度和方向

D.沙丘、火灾后的森林上进行的演替都是次生演替

答案 A

12.(2017山东济宁上学期期末,28)下列对不同生态现象的叙述,错误的是( )

A.如果时间允许,弃耕农田总能形成树林

B.动物在群落中的垂直分布主要依赖于植物的分布

C.“苗多欺草,草多欺苗”反映的是竞争关系

D.“远芳侵古道,晴翠接荒城”可反映人类活动减少后对群落演替的影响

答案 A

B组 2016—2018年模拟·突破题组

突破1 种群密度的调查实验

1.(2018广西钦州一中月考,22)某同学调查正方形样地中某植物的种群密度时选用五点取样法取样,如表为各样方的植株数量,分析表格中的数据,你认为该同学需要改进的是( )

样方编号

1

2

3

4

5

数量(株)

1

0

0

1

0

A.适当增大样方面积 B.适当减少样方数目

C.改用等距取样法取样 D.改变计数方法

答案 A

2.(2018河北石家庄毕业班模拟,28)如果采用样方法调査某地区(甲地)蒲公英的种群密度,下列做法或说法错误的是( )

A.若甲地内蒲公英种群的个体数量减少,调查其密度时,应适当扩大样方的面积

B.为了避免人为因素干扰,取样的关键要做到随机取样

C.先计算出每个样方中蒲公英的密度,再求出所有样方的平均值,作为甲地蒲公英的种群密度

D.调查得到的蒲公英的种群密度能准确反映其种群数量的变化趋势

答案 D

3.(2018陕西榆林二中上学期期中,17)下列关于研究种群数量调查及实验的叙述,错误的是( )

A.可用样方法调查某片草原中跳蝻的密度

B.可采用标志重捕法调查某地区松鼠的种群数量

C.用取样器采集土样调查土壤中小动物类群的丰富度

D.对酵母菌计数时,先将培养液加入计数室,再盖上盖玻片

答案 D

4.(2018江苏南京三校联考,10)下列研究活动中所得到的数值与实际数值相比,肯定偏小的是( )

A.调查某遗传病发病率时,选择在患者的家族中进行

B.探究酵母菌种群数量变化时,取样前没有振荡试管

C.样方法调查草地中的蒲公英时,只统计样方内的全部个体

D.标志重捕法调查某地麻雀种群密度时,部分麻雀身上的标志物脱落

答案 C

5.(2017黑龙江大庆中学上学期期末,34)某高校生物系同学在某草原进行野外实习。

(1)调查该草原田鼠数量时,在1公顷的调查区内,放置100个捕鼠笼,一夜间捕获鼠32只,将捕获的田鼠经标记后在原地释放。数日后,在同一地方再放置同样数量的捕鼠笼,这次共捕获36只,其中上次标记过的个体4只。若该地区田鼠种群个体总数为N,则N= 只。由于田鼠在被捕捉过一次后就很难再次被捕捉,所以上述计算所得的种群个体总数可能会比实际值偏 。

(2)在该草原1公顷的调查区内,调查某种草本植物的种群数量应采用样方法,常用的取样方法有 和 。在调查区内,随机选取若干个样方。某样方内部有4株被调查植物,但上、下、左、右4条边界上,分别有2、1、3、3株该植物,则该样方中被调查植物个体数应计为 株。

(3)调查时还发现该草原分布有某种集体采食、共同繁衍后代的食草鸟,该食草鸟种群的空间特征是 。另外,在通往草原的路上,道路两侧分布有整齐有序的绿化树(某种柳树),也可看成一个种群,则其空间特征是 。

(4)下表是该草原中某种野生草本植物的种群数量的调查数据(单位:株)。

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

种群数量

0

12

72

432

2 592

该种群从无到有,在这五年之内种群数量接近“J”型增长的原因是 、 (至少答出两点),按照该数学模型,预计第六年种群数量将达到 株。

答案 (1)288 高(大) (2)五点取样法 等距取样法 8或9 (3)集群分布 均匀分布 (4)空间充裕 没有天敌等(只答一点不给分) 15 552

突破2 种群数量的变化曲线

6.(2018湖南湘南名校联盟第一次联考,22)如图甲表示某一经济鱼类的种群特征,图乙是某时期该鱼类种群的年龄组成曲线,下列分析正确的是( )

A.图乙为c点后该经济鱼类年龄组成曲线

B.在b点时捕捞鱼类最易得到最大日捕获量

C.估算一个种群的出生率和死亡率,即可确定种群密度的大小

D.d点时种群数量达到最大值

答案 D

7.(2017江西鹰潭一中第二次月考,11)如图是布氏田鼠迁入某草原后的种群数量变化曲线,a时刻后引入某种动物,变化曲线如图,下列叙述正确的是( )

A.布氏田鼠种群的最大数量即为环境容纳量

B.DE段田鼠种群的出生率和死亡率都降为零

C.布氏田鼠的数量维持在C点有利于草原的发展

D.引入动物与布氏田鼠的关系可能是竞争或捕食

答案 D

8.(2018河南豫南九校第二次质检,23)某科研小组研究某池塘内草鱼种群增长速率的变化规律,结果如图所示,其中T2之前的数据丢失。下列叙述正确的是( )

A.T2~T4时间段内,种群数量呈“S”型增长;T4~T5时间段内,种群数量逐渐下降

B.T3时草鱼的种群密度约为T5时对应种群密度的一半

C.该池塘对草鱼的最大容纳量应出现在T5时且数值保持不变

D.当种群增长速率为m时,该草鱼的年龄组成为稳定型

答案 B

9.(2018天津一中零月考,35)环保工作者对某地区最主要的草食动物某野兔的种群数量进行连年监测,得到如图所示的数量增长变化(λ)曲线,λ=t年种群数量/(t-1)年种群数量。据图分析下列叙述正确的是( )

A.在第1年至第3年期间种群呈“J”型增长

B.在第4年初至第5年末,种群数量先增长后减少

C.第3年末种群数量与第5年中期种群数量相等

D.野兔的种群数量在第4年末达到最大

答案 B

10.(2017河南平顶山普高第三次调研,25)图中甲、乙为同一群落中的两个种群,曲线表示δ(δ=出生率/死亡率)随时间的变化。下列叙述正确的是( )

A.t1和t4时刻乙种群的种群密度相同

B.t2时刻甲、乙种群的自然增长率一定相同

C.t2和t3时刻乙种群的自然增长率一定相同

D.t2~t4甲种群密度先上升后下降

答案 D

C组 2016—2018年模拟·提升题组

(满分:50分 时间:30分钟)

一、选择题(每小题4分,共28分)

1.(2018江苏南通二模,12)下列关于种群和群落的叙述,错误的是( )

A.种群密度是种群最基本的数量特征

B.自然条件下,种群数量都呈“S”型增长

C.物种组成是区别不同群落的重要特征

D.捕食关系对维持群落稳定有重要作用

答案 B

2.(2018湖南永州一模,33)下列有关种群增长的“S”型曲线的叙述,错误的是( )

A.相同的种群,K值也可能不同

B.达到K值后种群的增长速率也可能为负值

C.种群增长的开始阶段不受自身密度的影响

D.通常自然界中的种群增长曲线最终呈“S”型

答案 C

3.(2018浙江新高考研究联盟第一次选考联考,23)如图表示池塘中某鱼类种群的增长曲线,据图分析说法正确的是( )

A.该曲线中种内生物争夺资源和空间最激烈的是bc段

B.t3后种群数量不能继续增长的原因只可能是食物与空间不足

C.希望长期获得较高的鱼产量,每次捕捞后该种鱼的数量需保持在曲线中的b点左右

D.K值是该种群在该环境中能达到的最大密度

答案 C

4.(2017浙江稽阳联考,19)下列与种群数量相关的描述,正确的是( )

A.出生率升高的种群,其数量一定增加

B.自然环境中种群的增长曲线一般表现为“S”型

C.年龄金字塔的宽度代表各年龄组的个体数

D.对植物种群密度的调查常采用标志重捕法

答案 B

5.(2017江苏启东中学第一次月考,18)某中学迁入新建校园14年,校园中白头鹎(鸟纲鹎科动物)在14年间的种群增长速率如表所示。据表分析可知( )

年份

第2年

第4年

第6年

第8年

第10年

第12年

第14年

增长

速率

0.66

1.52

2.83

3.69

2.91

1.20

0.03

A.这14年中,白头鹎的种群数量呈“J”型增长

B.第12年时,白头鹎种群的年龄结构为衰退型

C.该学校中,白头鹎的K值约为第8年时其种群数量的两倍

D.用样方法调查白头鹎的种群密度并计算出增长速率

答案 C

6.(2018全国卷26省联考,20)大兴安岭是横亘在东北的一座山脉,山上动植物资源极为丰富,下列有关大兴安岭群落的叙述错误的是( )

A.大兴安岭的群落具有典型的垂直结构和水平结构

B.大兴安岭的群落演替是一个永恒延续的过程

C.大兴安岭的松树、柏树等乔木构成了该群落的优势种

D.人类活动可以改变大兴安岭群落演替的速度和方向

答案 B

7.(2018湖南十校教改共同体上学期期末,11)关于种群与群落的说法中,正确的是( )

A.森林中的鸟类有垂直分层现象,这一现象主要与光照强度有关

B.人类活动对群落的影响要远远大于其他所有自然因素的影响

C.人类活动能影响到群落演替的方向与速度

D.如果时间允许,弃耕农田总能形成树林

答案 C

二、非选择题(共22分)

8.(2017浙江名校联盟第二次联考,35)如图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图。请回答:(10分)

(1)东亚飞蝗是我国有着千年记录的农业害虫,在生态系统中东亚飞蝗属于 者。

(2)b点时种群的年龄结构属于 。

(3)为了防止蝗灾爆发,可通过性引诱剂诱杀雄虫改变种群的 ,由此降低种群的 ,从而有效防止c点的出现。

(4)c点后种群的数量变化是由于对资源的过度利用降低了 ,d点以后生产者的数量会逐步 。

答案 (1)消费 (2)增长型 (3)性别比例 出生率 (4)环境容纳量 增加

9.(2018云南师大附中适应性月考,9)南板蓝是一种半阴生的药用草本植物。目前,人们普遍采用果林与南板蓝间种模式栽培南板蓝,与单纯露天人工培养相比,产量大大提高。同时,人们南板蓝立体栽培模式下放养了鸡苗,一方面能有效防治果林及南板蓝的害虫,另外一方面鸡苗食用板蓝后可提高免疫力。请回答下列问题:(12分)

(1)果树与南板蓝构成的垂直结构显著提高了群落利用 等环境资源的能力,同时也为动物提供了多种多样的 ,因此动物也有类似的分层现象。

(2)南板蓝立体栽培模式下放养鸡苗,可显著降低施肥量,原因是 。

(3)鸡苗与害虫之间的关系是 ,为调查该果园中某种趋光性昆虫的种群密度,常采用 。

答案 (1)阳光 栖息空间和食物条件 (2)鸡粪中的有机物被微生物分解后可为南板蓝和果树提供无机盐 (3)捕食和竞争 黑光灯诱捕法

相关文档

- 优化方案高考生物大一轮复习生物与2021-04-14 18:20:2818页

- 版高考生物一轮复习生物技术实践传2021-04-14 09:12:3455页

- 高考第一轮复习生物必修学案免疫调2021-04-12 23:59:566页

- 高考生物大一轮复习生物技术实践第2021-04-12 11:11:375页

- 高考一轮复习生物必修一测试2021-02-26 19:59:048页

- 高考第一轮复习生物必修3学案07植2021-02-26 19:49:465页

- 高考第一轮复习生物必修3学案02内2021-02-26 19:22:155页

- 高考第一轮复习生物必修3学案04通2021-02-26 19:10:026页

- 新步步高版高考生物一轮复习生物与2021-02-26 17:50:4817页