- 40.63 KB

- 2021-04-14 发布

- 1 -

四川省泸州市泸县第一中学 2019-2020 学年高一历史上学期期末模拟

考试试题(含解析)

考试时间:历史政治地理共 150 分钟 每科 100 分,共 300 分

第 I 卷 选择题( 60 分)

一、单选题(本大题共 15 个小题,每小题 4 分,共 60 分)

1. 殷商晚期,商王的配偶逐渐有了妻妾之分。在此基础上,西周将其进一步严格化,并将其

由天子、诸侯推广到卿大夫、士等各级贵族阶层。这一变化

A. 强化了天子权力

B. 有利于加强政权稳定性

C. 降低了女性地位

D. 标志着贵族政治的形成

【答案】 B

【解析】

商王等各级贵族的配偶逐渐有了妻妾之分,有利于实行宗法制的核心内容嫡长子继承制,解

决贵族之间在权力、财产、土地继承上的矛盾,维护政权的稳定性。故答案为 B 项。 A、C 项

材料不能反映,排除;贵族政治早已形成,排除 D项。

点睛:宗法制按照父系血缘关系的亲疏,确立严格的大宗、小宗关系,通过规定宗族内严格

的等级制度,以此确定在国家权力分配中的地位,避免因权力分配不均和继承问题导致统治

阶级内部的斗争,从而起到“定纷止争”的作用。通过实行宗法制,在保证各级贵族垄断政

治权力和特权地位的基础上,调节贵族之间的矛盾,稳定统治集团的内部关系。

2. 如表为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知

皇帝纪年 公元纪年 郡级政区

汉高帝十二年 前 195 年 15 郡

汉文帝十六年 前 164 年 24 郡

汉景帝中六年 前 144 年 68 郡、国

汉武帝元封五年 前 106 年 108 郡、国

- 2 -

A. 诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化

B. 中央行政体制进行了调整

C. 朝廷解决边患的条件更加成熟

D. 王国控制的区域日益扩大

【答案】 C

【解析】

【详解】依据材料信息可知,汉景帝时,王国与郡一样成为国家的直接辖区。结合所学可知,

发生这一变化是景帝平定七国之乱后,为了削弱王国势力,将王国变为朝廷直辖区,汉武帝

时朝廷直辖郡国数量大幅度增加,其中一个重要原因就是汉武帝实行推恩令,削弱王国实力,

王国控制区域缩小,诸侯国与朝廷的内部矛盾逐渐缓和,朝廷解决边患的条件更加成熟,因

此 C选项正确。 A 选项错误,材料体现的是诸侯王国与朝廷矛盾逐渐缓和,不是激化; B 选项

错误,材料体现的是地方行政体制的调整,不是中央行政体制的调整; D选项错误,王国控制

区域缩小。故正确答案为 C选项。

3. 雅典在梭伦改革之后出现的僭主(未经正当选举上台的执政官)一般出身贵族,政绩斐然,

重视平民利益,但最终受到流放等惩罚。这反映了当时的雅典

A. 贵族的影响力消除

B. 政治生活缺乏法治基础

C. 平民主导国家政权

D. 民主政治已是人心所向

【答案】 D

【解析】

【详解】材料表明,僭主们虽然政绩斐然,重视平民利益,但由于未经正当选举上台,最终

受到流放等惩罚,这反映出民主政治已是人心所向,故 D 项正确。“梭伦改革之后出现的僭

主(未经正当选举上台的执政官)一般出身贵族”,故 A 错误。未经正当选举上台的僭主被

流放,说明政治生活具有法制基础, B 项错误。材料没有涉及平民主导国家政权, C项错误。

4. 恩格斯指出: “(德意志) 帝国宪法具有一个唯一的稳固的轴心——一个帝国首相 (宰相) 。

联邦会议⋯⋯处于这样一种地位,这种地位使其他责任行政权成为不可能,可能的只有帝国

首相的责任行政权,因而使帝国责任大臣无法存在。”材料中“帝国首相的责任行政权”表

现为

- 3 -

A. 宪法赋予首相国家最高权力 B. 帝国首相拥有内阁的控制权

C. 帝国首相只对联邦会议负责 D. 内阁大臣均由帝国首相任

【答案】 B

【解析】

本题考查近代德国君主立宪制的特点。近代德国宰相由皇帝任命,权力受制于皇帝,但宰相

对皇帝任命的内阁拥有控制权。

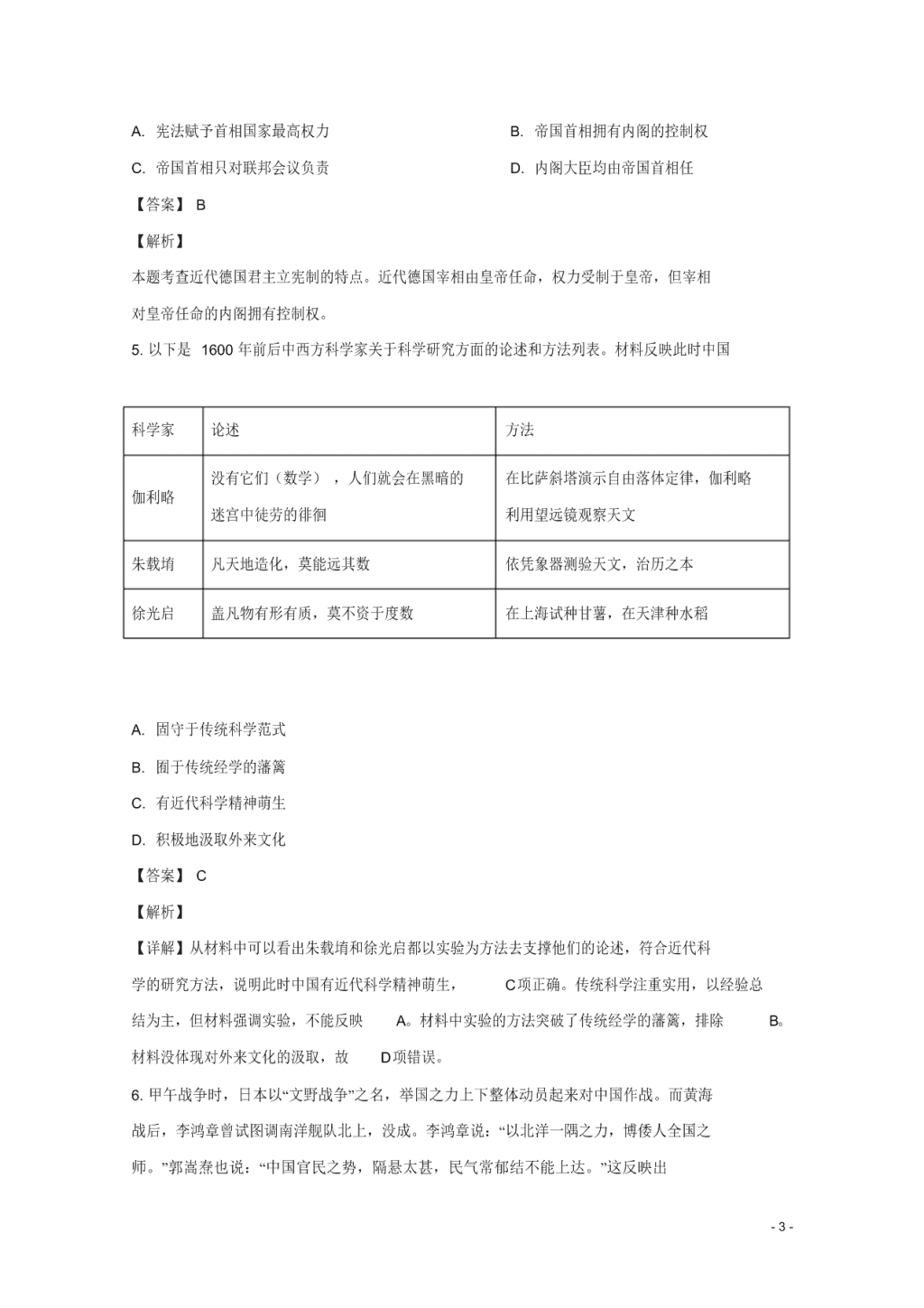

5. 以下是 1600 年前后中西方科学家关于科学研究方面的论述和方法列表。材料反映此时中国

科学家 论述 方法

伽利略

没有它们(数学) ,人们就会在黑暗的

迷宫中徒劳的徘徊

在比萨斜塔演示自由落体定律,伽利略

利用望远镜观察天文

朱载堉 凡天地造化,莫能远其数 依凭象器测验天文,治历之本

徐光启 盖凡物有形有质,莫不资于度数 在上海试种甘薯,在天津种水稻

A. 固守于传统科学范式

B. 囿于传统经学的藩篱

C. 有近代科学精神萌生

D. 积极地汲取外来文化

【答案】 C

【解析】

【详解】从材料中可以看出朱载堉和徐光启都以实验为方法去支撑他们的论述,符合近代科

学的研究方法,说明此时中国有近代科学精神萌生, C项正确。传统科学注重实用,以经验总

结为主,但材料强调实验,不能反映 A。材料中实验的方法突破了传统经学的藩篱,排除 B。

材料没体现对外来文化的汲取,故 D项错误。

6. 甲午战争时,日本以“文野战争”之名,举国之力上下整体动员起来对中国作战。而黄海

战后,李鸿章曾试图调南洋舰队北上,没成。李鸿章说:“以北洋一隅之力,博倭人全国之

师。”郭嵩焘也说:“中国官民之势,隔悬太甚,民气常郁结不能上达。”这反映出

- 4 -

A. 日本己经成为资本主义强国

B. 中日之间的差距主要表现在备战上

C

.中国缺乏现代民族国家意识

D. 洋务运动未能实现中国的富强民主

【答案】 C

【解析】

本题主要考查甲午战争中国战败的原因。材料“李鸿章曾试图调南洋舰队北上,没成”“中

国官民之势,隔悬太甚”说明甲午战争时,中国还没有形成近代的民族意识,社会政治还是

一盘散沙的状态。中日军事装备虽然相差不多,但实质差异在制度、观念和民众状态,故 C

项正确。日本成为资本主义强国是在一战后,排除 A项; B 项与题意不符; D项从题干中体现

不出来。

点睛:解题的关键信息是“日本以“文野战争”之名,举国之力上下整体动员起来对中国作

战”“李鸿章曾试图调南洋舰队北上,没成”反映了中日两国在对外战争上有不同的表现,

从而说明了两国民族意识的不同。

7. 《中华民国临时约法》颁布后不久即被废止,袁世凯于 1915 年称帝,张勋于 1917 年拥清

废帝溥仪复辟等事件,反映了“自由、平等、民主”的观念在当时并未成为人们内心的坚定

信念。这些留给后世的借鉴意义是

A. 军阀割据是中国进行政治民主化的主要障碍

B. 政治民主化的基础是经济的现代化

C. 民众的皇权思想导致民主共和制度全面失败

D. 民众启蒙是政治民主化的重要前提

【答案】 D

【解析】

【分析】

材料强调了由于民众缺乏“自由、平等、民主”等观念的启蒙而导致了袁世凯于 1915 年称帝

等的发生,所以留给后世的借鉴意义就是民众启蒙是政治民主化的重要前提,选 D 是符合题

意的,正确;材料根本就不涉及军阀割据,选项 A 不符合题意,排除;政治民主化的基础是

民众启蒙而非经济的现代化,选项 B 不符合题意,排除;“全面”失败的说法过于绝对化,

选项 C不符合题意,排除;故本题选 D。

- 5 -

点睛:本题解题的关键点在于要明白材料的主旨——民众启蒙对的政治民主的重要性,所以

选 D。

【详解】

8. 孙中山总结黄花岗起义时说:“事虽不成⋯⋯已震动全球。”主要是因为

A. 扩大了武装起义的规模

B. 导致了武昌起义的爆发

C. 体现了革命党人

的

斗志

D. 推动了国内革命形势的发展

【答案】 D

【解析】

【详解】黄花岗起义动摇了清朝的统治基础,表现了革命党人的斗争精神,鼓舞了全国人民

的革命斗志,加速了革命发展的进程。故 D 项正确;黄花岗起义最终失败了,无法扩大武装

起义的规模,故 A 项错误;黄花岗起义不是武昌起义爆发的直接原因,故 B项错误; C项仅是

指精神方面的意义,故排除 C项;

9.1847 年 6 月,正义者同盟改名为共产主义者同盟,以“全世界无产者,联合起来”的新口

号代替“人人皆兄弟”的旧口号,并规定同盟的目的是:“通过传播财产公有的理论并尽快

地求其实现,使人类得到解放。”这一变化说明

A. 共产主义者同盟接受了马克思的革命理论

B. 马克思主义

的

诞生推动了无产阶级的斗争

C. 工人运动在欧洲的主要资本主义国家开始兴起

D. 无产阶级与资产阶级的矛盾成为社会主要矛盾

【答案】 A

【解析】

【详解】“全世界无产者,联合起来”这个口号具有两层含义,其一强调联合的重要性;其

二强调联合的阶级性,联合是全世界无产者的联合。要通过全世界无产者的联合,使无产阶

级形成为阶级,推翻资产阶级统治,由无产阶级夺取政权。“通过传播财产公有的理论并尽

快地求其实现,使人类得到解放”体现了科学共产主义精神。因此这一变化说明了共产主义

者同盟接受了马克思的革命理论,故 A 项正确;马克思主义诞生的标志是 1848 年 2 月的《共

产党宣言》的发表,故 B项错误;工人运动在欧洲兴起的标志是 19 世纪三四十年代的欧洲三

- 6 -

大工人运动,故 C 项错误;此时资本主义制度还未在全世界范围内确立,因此主要矛盾仍然

是资产阶级与封建势力的矛盾,故 D项错误。

10. 列宁在某次演讲时说:“这个革命的意义首先在于我们将拥有一个苏维埃政府,⋯⋯被

压迫的群众将亲自建立政权,旧的国家机构将被彻底打碎,而新的管理机构即苏维埃组织将

建立起来。”这里所说的“革命”是指

A. 二月革命推翻沙皇专制

B. 公开发表《四月提纲》

C. 彼得格勒武装起义

D. 执行战时共产主义政策

【答案】 C

【解析】

由题目中的信息“旧的国家机构将被彻底打碎⋯⋯苏维埃组织将建立”可知,这应为彼得格

勒武装起义推翻了资产阶级临时政府, 建立了人类历史上第一个社会主义国家。 故本题应选 C

项;二月革命虽推翻了沙皇专制统治,但政权落入了资产阶级的手中,与题目中的信息“旧

的国家机构将被彻底打碎”不符,故排除 A 项;“四月提纲”发表时,掌握政权的仍为资产

阶级临时政府,与题目中的信息“旧的国家机构将被彻底打碎”不符,故排除 B 项;战时共

产主义政策执行于 1918 年,此时的苏维埃政权早已建立,故与题目中的信息“苏维埃组织将

建立”不符,排除 D项。

【考点定位】本题考查俄国的十月革命。

11. 近日《秋水长天》出版发行,它是一部描写两岸题材,是一部书写家国情怀暨反省民族离

患的军事文学作品。关于海峡两岸关系的进展,下列表述不正确的是

A. 1949 年以后的三十多年时间两岸往来及“三通”全部中断

B. 1979 年,《告台湾同胞书》的发表标志两岸隔绝状态被打破

C. 2005 年,“胡连会”双方重申坚持“九二共识”,反对台独

D. 2008 年,两岸直接通邮、通航、通商终于实现

【答案】 B

【解析】

【详解】 1949-1979 年间,海峡两岸关系处于隔绝状态,故 A 表述正确,所以排除; 1979 年

《告台湾同胞书》标志着中国政府对台湾政策的改变,但是并不意味着两岸隔绝状态被打破,

两岸隔绝状态被打破是在 20 世纪 80 年代,故 B 符合题意,所以选 B; 2005 年的“胡连会”

- 7 -

双方重申坚持“九二共识”, 反对台独, 符合史实, 所以 C表述正确, 故排除; 2008 年 12 月,

两岸三通终于实现,所以 D表述正确,所以排除。

【点睛】 这一题属于反向选择题 (也叫否定式选择题) ,即选择不符合史实或者不正确的说法,

这类题目的解题关键是看清题目要求中的“不”或“错误”,判定是选择不正确的选项或者

不符合史实的选项,这是最重要的;另外,看全选项再选择,也是防止审题错误或者看不清

题目导致错选的手段,就是把题目设置的 ABCD四个选项都看完,才可以作答,这样就会发现

选项中会有三项是正确的,这样就可以避免因为没看清题目只看了一个选项就感觉表述正确

而仓促选择,最终错选而失分的结果。

12. 下面为中国公民普通护照主要版本“备注”栏变化情况统计表,由此得出

的

最准确的历史

结论是

版本 备注

1949 中俄文对照

1953 从 1956 年 8 月 13 日起分为因公、因私两类护照

1971 中法英文对照,印章有“革命委员会”字样(这一时段因私护照几乎为零)

1975 同上。前面印有“本护照前往下列国家和地区有效”

1980 前面印有“本护照前往世界各地有效”

A. 与我国建交的国家不断增多

B. 我国外交的阶级斗争色彩浓厚

C. 我国坚持独立自主的外交方针

D. 我国的综合国力不断得到提升

【答案】 A

【解析】

【详解】题中表格“备注”栏中从 1949 年版“中俄文对照”到 1971 年版“中法英文对照”,

说明我国逐渐与更多的国家建立外交关系;再到 1980 年版“本护照前往世界各地有效”,说

明我国与世界大部分国家建立了外交关系,故 A 项正确; B项只符合“文革”期间的护照,排

- 8 -

除; C、D两项在材料中体现不出来,排除。

【点睛】 解答本题的关键信息是 1949 年版“中俄文对照”、 1971 年版“中法英文对照”、 1980

年版“本护照前往世界各地有效”,紧扣关键信息并联系新中国的外交的史实分析解答。

13.1990 年 9 月 12 日,苏、美、英、法、西德和东德的外长在莫斯科举行最后一次“ 2+4”会

谈,签署条约,规定:四大国停止对德国的权利和责任,统一后的德国享有完全的主权。这

体现的历史背景是

A. 民主德国与联邦德国完成合并

B. 两极格局的瓦解

C. 战后世界格局的影响依然存在

D. 全球化进程加快

【答案】 C

【解析】

材料的时间信息是 1990 年,两德完成统一是在 1990 年 10 月 3 日,故 A项错误;两极格局瓦

解是在 1991 年,B 不符合材料时间信息,故 B 项错误;全球化进程加快是在两极格局瓦解后,

故 D 项错误;此时两极格局即将解体,但美苏两极对峙依然存在,并且影响着德国的统一,

故 C项正确。

点睛:本题解题的关键是把握材料的时间信息“ 1900 年”,由此结合所学知识进行排除。

14. 中央电视台播出的大型电视纪录片《大国崛起》的解说词中写道: 17 世纪的英国“在历史

性的转变中抢占了先机,已经率先到达了现代文明的入口处⋯⋯在下两个世纪里,它将傲视

全球。“英国”抢占了先机”和“傲视全球”的典型表现分别是

A. 通过新航路的开辟,推动资本主义的迅速发展

B. 确立了君主立宪制,通过工业革命成为最发达的工业国

C. 确立了君主立宪制,通过《航海条例》加强了海外贸易

D. 先完成工业革命,确立了霸主和世界殖民霸主的地位

【答案】 B

【解析】

“抢占了先机”是在 17 世纪,英国最早确立君主立宪制,为资本主义发展提供了政治保障,

19 世纪上半期, 英国率先完成工业革命, 成为世界上最发达的工业国, 所以说是“傲视全球”,

故 B 正确; A、C、D均不符合题意,排除。

【名师点睛】

- 9 -

抓住关键信息“ 17 世纪

的

英国‘在历史性的转变中抢占了先机’”“在下两个世纪里(即 19

世纪) ,它将傲视全球”, A、C、D时间均不符合题意。

15. 新中国成立之初,中央政府曾在天津、北京开设了两个证券市场,还在几个大城市开办公

私合营的投资公司,准备发行债券上市。这些举措主要是基于当时

A. 尽快完成资本积累的需求

B. 建立计划经济体制的需要

C. 社会主义改造的加速实施

D. 经济成分复杂的客观现实

【答案】 D

【解析】

【详解】本题考查新中国成立初期的经济发展。依据材料结合所学可知,新中国成立之初,

我国为新民主主义经济,经济成分复杂多样,为了顺应这一经济基础,所以开设证券市场以

及发行债券。因此 D选项正确。 A 选项错误,我国成立之初主要是恢复和发展经济,并不是积

累资本; B 选项错误,计划经济体制与开设证券市场以及发行债券相冲突; C选项错误,材料

中并未涉及对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。故正确答案为 D选项。

第 II 卷 非选择题( 40 分)

16. 阅读材料 , 完成下列要求。

材料一 1815 年以后英国逐步取消传统的重商主义政策 ,1846 年废除谷物法标志着英国自

由贸易时代的开始。 但欧洲大陆国家从 19 世纪 40 年代开始采取更具防御性而非进攻性的保

护主义贸易政策。这种新型的贸易保护主义与 19 世纪初新兴的民族主义有关 , 更重要的是由

于人们意识到经济发展进程起因于工业革命和大不列颠工业的先进性。德国的李斯特等人的

著作对幼稚产业保护进行了论述。在法国 , 几乎所有的制造品禁止自由贸易 ,1858 —1860 年制

造品进口只占总进口的 3. 8%。德国、奥匈帝国、西班牙等欧洲大陆主要国家也推行类似的保

护主义政策。

——摘编自彼得 ?马赛厄斯、悉尼 ?波拉德主编《剑桥欧洲经济史》

材料二 自 1928 年起南京国民政府通过“改订新约运动” , 形式上获得关税自主权, 此后,

南京国民政府对关税税制进行了改革。进口税方面 , 国民政府 1928 年 12 月 7 日通过的《海关

进口税税则》规定 , 进口货税率为 7. 5% 到 27.5% 不等 ;1931 年 1 月 1 日起施行《海关进口税

税则》 , 进口货税率从 5%到 50%不等 ;1933 年对进口货税率进行了修改 , 税率从 5%到 80%不等 ;

到 1936 年, 平均进口税率达到 31.2%, 最高达 80%。出口税方面 ,1931 年税率分别为 7.5%和

- 10 -

5% ;1934 年 6 月, 对出口税则作了修订 , 税率分为 5%、7. 5% 、10%三个等级。在此前一年 , 财

政部先后宣布对生丝、纯丝制品、米谷、小麦、荞麦、高粱等免征出口税。 1936 年度 , 关税收

入共计 3. 46 亿元 , 其中进口税及附加税收入为 2.76 亿元。

——摘编自史仲文、胡晓林《中国全史》

(1)根据材料一和所学知识 , 简析 19 世纪中期英国和欧洲大陆国家对外贸易政策出现差异的

原因。

(2)根据材料二和所学知识 , 说明南京国民政府关税税制改革的特点和成因。综合上述材料 ,

谈谈你对贸易政策制定的认识。

【答案】 (1)英国开启自由贸易的原因。 19 世纪英国率先完成工业革命,成为“世界工厂”,

急于拓展商品市场和原料产地;英国的科学技术领先,拥有独霸全球的海军 ; 广阔的海外殖民

地;自由主义经济理论的影响,欧洲大陆国家采取贸易保 护主义的原因。受 19 世纪初欧洲

新兴民族主义的影响;与英国相比,工业化起步晚,经济实力尚弱(或抵御英国工业品冲击,

保护民族工业的需要) ;经济学家幼稚产业保护论的指导。

(2)特点 : 一定程度上体现了关税自主 ; 关税保护 , 逐步提高进口关税,降低出口关税。成因:

国内反帝民族主义潮流的影响 ; 扩大税源,解决内战军费的需要;为了应对世界经济危机的冲

击,保护国内经济。认识 : 贸易政策制定取决于本国的经济实力、产业构成和发展状况 ; 应该

加大对国际贸易形势的关注和准确研判,采取符合本国 国情和利益需要的政策;积极参与国

际领域的沟通、协调与合作。

【解析】

【详解】 (1)根据“ 1846 年废除谷物法标志着英国自由贸易时代的开始。 但欧洲大陆国家从

19 世纪 40 年代开始采取更具防御性而非进攻性的保护主义贸易政策”并结合所学内容可知英

国采取自由贸易的原因主要和工业革命的开展、科技的发展、军事实力的强大、拥有广阔的

殖民地和自由主义经济理论的影响有关。欧洲大陆采取贸易保护主义的原因主要和新兴民族

主义的影响、经济实力相对落后以及产业保护论有关。

(2)综合材料二内容可知南京国民政府税制改革的特点主要是一定程度上体现了关税自主,

提高进口税,降低出口税。原因结合所学内容可从国内反帝爱国运动的兴起、扩大税源筹集

内战军费的需要和应对世界经济危机的冲击等方面进行总结。认识上结合所学可知,贸易政

策的制定主要和国家经济实力、产业结构、发展状况、对国际贸易形势的判断、本国国情和

国内外交流有关。

17. 阅读下列材料:“第一次革命高潮提出的,我们党过去宣传的政权归苏维埃的口号,

- 11 -

曾是使革命和平发展,使小资产阶级清除其幻想的口号。

现在和平发展和使政权无痛苦地转归苏维埃已不可能,因为政权事实上已转移到反革命

的资产阶级手中。现在只有彻底消灭反革命的资产阶级专政才是正确的口号,只有得到贫苦

农民支持的革命,无产阶级才能完成这个任务,完成新高潮的任务。”

——《 1917 年 8 月俄国社会民主工党(布)第六次代表大会关于政治形势的决议》

请回答:

(1)材料中“第一次革命高潮”以及后来完成的“新高潮”分别指哪次革命?

(2)据材料判断, 1917 年 8 月前后, 布尔什维克党夺取政权的方式有哪两种?最终选择

了哪一种?

(3)为了“得到贫苦农民支持”,布尔什维克党在“新高潮”之初采取了什么措施?

【答案】 (1)“第一次高潮”指的是二月革命。“新高潮”指的是十月革命。

(2)一种是和平过渡,另一种是武装起义。最终选择了武装起义。

(3)通过《和平法令》宣布退出帝国主义战争;通过《土地法令》宣布没收地主土地,把土

地和生产工具分给劳动者使用。

【解析】

【分析】

试题分析: (1)根据题干时间“ 1917 年 8 月”可知是俄国十月革命前夕, 得出“第一次高潮”

指的是二月革命。“新高潮”指的是十月革命。

(2)根据材料信息“我们党过去宣传的政权归苏维埃的口号,曾是使革命和平发展,使小资

产阶级清除其幻想的口号。”“现在和平发展和使政权无痛苦地转归苏维埃已不可能”可知

革命方式由和平过渡转变为武装起义。

(3)结合所学, 回答十月革命后的革命措施: 通过了列宁起草的 《告工人、 士兵、 和农民书》 ,

正式宣布临时政府已经被推翻,全部政权转归苏维埃。通过《和平法令》 。向一切交战国提出

建议,立即缔结停战协定。 《土地法令》规定,没收地主土地,实现土地国有化,分配给劳动

者使用。目的是消灭俄国的封建土地制度和地主阶级,完成民主革命的任务。选举产生了第

一届工兵苏维埃政府,即人民委员会,列宁当选为人民委员会主席。世界上第一个无产阶级

专政的国家诞生。

- 12 -

【详解】