- 27.22 KB

- 2021-04-13 发布

山西大学附中

2020—2021学年第一学期高一年级10月(总第一次)模块诊断

历 史 试 题

考查时间:60分钟 满分:100分 考查内容:中外历史纲要(上)第一单元

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1.考古学家在北京人遗址发现四层面积较大且较厚的灰烬层。这一发现,说明当时北京人的生产生活状况是

A.种植水稻 B.已会使用火 C.烧纸彩陶 D.铸造青铜器

2.2019年7月6日,联合国教科文组织将位于杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。通过良渚遗址考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是

A.城中发现20多万千克的炭化稻堆积 B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C.古城遗址布局与山形水势充分融合 D.碳14测定年代为公元前3000年左右

3.下列关于炎帝、黄帝传说的史料价值,说法准确的是

A.是中华文明源远流长的可靠证据 B.在传播中经过加工虚构已无价值

C.反映了早期先民创世的集体记忆 D.与《史记》记载相互印证因此可信

4.《诗经》中的《周颂》,除《臣工》《丰年》等篇章是为了春秋祈谷、秋冬谢神而作的祭歌外,其余大多为对周室祖先的礼赞,是对先人的崇拜。据此可知《周颂》

A.与农业生产密切相关 B.深受宗法观念影响

C.使王权披上神秘色彩 D.积极宣扬礼乐文化

5.《礼记》记述了贵族朝会的列位礼节:天子南向而立;三公,中阶之前;诸侯,阼阶(东台阶)之东;诸侯,西阶之西;诸子,门东……九夷,东门外;八蛮,南门外。与此相关的政治制度是

A.分封制 B.三公九卿制 C.郡县制 D.郡国并行制

6.周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的

A.河南 B.河北 C.陕西 D.山东

7.周代青铜器上的铭文和历史文献经常记载着分封诸侯的指令,大意是:必须尊重当地原有的风俗习惯和法令制度,也必须和当地的领袖们建立亲戚关系。这一做法

A.加强了专制王权 B.强化了等级秩序 C.有利于民族融合 D.巩固了宗法制度

8.《周礼》规定:“以饮食之礼,亲宗族兄弟……以飨燕(注:燕同宴)之礼,亲四方宾客。”这说明西周的礼乐制度

A.具有区分贵族等级的功能 B.秉持稳定社会秩序的宗旨

C.强调生活良俗的教育 D.注重仁爱心地的培养

9.据《国语·鲁语上》记述,有虞氏和夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的

先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来,都自认为是黄帝族的后裔。这反映了当时的中国

A.已有民族认同的意识 B.区域间的文化交流频繁

C.政治制度具有连续性 D.农耕经济成为各朝根本

10.春秋时期,各诸侯国还存在以村社为单位统计土地和人口的现象。战国后期,各国实行以家户为单位的户籍制度,以其作为国家社区管理的主要办法。这表明

A.专制皇权加强对基层治理 B.小农经济在各国普遍确立

C.宗法血缘关系进一步强化 D.土地兼并现象被有效遏制

11.商朝时,人们把王畿之外的臣属之地通称为“方国”,即使殷之西北(今山西中部、陕西北部、晋陕高原)亦被称为“鬼方”;而到了战国时期,南方的荆州与扬州却被纳人了“九州”的概念。这种变化表明战国时期

A.中央集权制度业已出现 B.中原地区丧失核心地位

C.已有天下一统整体观念 D.江南地区成为政治中心

12.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”,战国时“一夫挟五口,治田百亩”。产生这一变化的根本原因是

A.公田变为私田 B.铁犁牛耕的推广

C.国家走向统一 D.封建制度的确立

13.公元前704年,第17代楚君熊通再一次向周天子请求提高封号,遭拒后大怒说:“王不加位,我自尊耳。”于是,他自立为楚武王,开诸侯僭号称王之先河。这表明当时

A.禅让制渐成风尚 B.世袭制开始确立

C.分封制遭到破坏 D.宗法制消失殆尽

14.战国时期,“禄”逐渐被用来表示政府对官吏的报酬。且官吏享受报酬的形式也不再以土地作为标准,而是改为以实物作为支付的手段。这一现象

A.说明宗法血缘关系已崩溃 B.表明官员的收入下降

C.反映出农业生产水平提高 D.体现了官僚政治色彩

15.郭希汾在《中国体育史》中指出,春秋战国时期体育最为发达,“尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。”郭希汾认为当时体育发达的主要原因是

A.百家争鸣局面的出现 B.诸侯争霸,战争频繁

C.生产力有了极大提高 D.诸侯王重视体育娱乐

16.春秋战国时代,许多诸侯国建立了市税、关税制度。春秋时,齐国市税为总货值的2%,关税为总货值的1%。战国时期,一些诸侯国的市、关税总和可达到总货值的10%。对材料解读准确的是

A.重农抑商政策违背时代发展的潮流 B.税收制度是推动经济发展的原动力

C.诸侯争霸为商业发展提供必要条件 D.发展商业成为各国致富的重要手段

17. “王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权利。战国时期,孟子认为“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点

A.与甲骨文“王”字的本义一致 B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念 D.奠定了宗法制度的思想基础

18.春秋后期,周景王的正妃生有两子:姬猛、姬匄。景王死后,姬猛继位。其庶长子姬朝杀害姬猛,自立为王,实力强大的晋国攻打姬朝而拥立姬匄为王。这说明当时

A.中央集权走向衰落 B.兄终弟及成为继承原则

C.诸侯霸权交替频繁 D.宗法制仍具较大影响力

19. 历史学家吕思勉说:“先秦诸子中……虽亦有其高远的哲学,然其所想解决的都是人事问题……粗读诸子之书,似乎所注重的,都是政治问题。”这反映了春秋战国时期

A.先秦诸子学说对政治的依附 B.社会转型对学术文化的客观要求

C.社会变革是历史发展的潮流 D.先秦诸子学说的多样性和复杂性

20.清代史学家赵翼据西汉初“其君既起自布衣,其臣亦自多亡命无赖之徒”的现象,认为“秦汉间为天地一大变局”。下列说法体现了这种“大变局”的是

A.“废除苛政,休养生息” B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.“王候将相,宁有种乎” D.“以法为教,以吏为师”

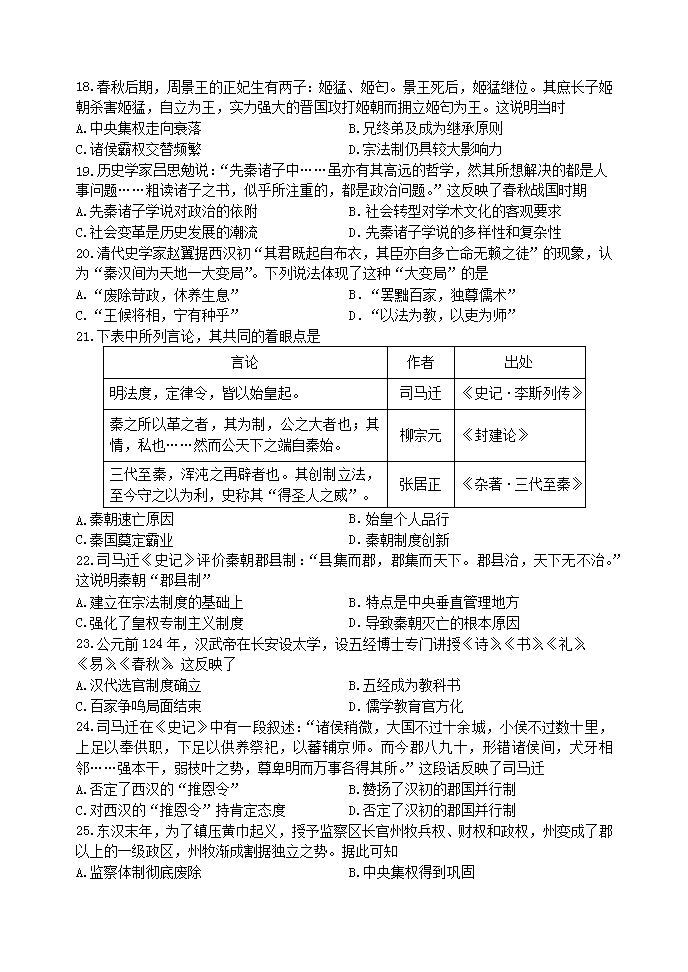

21.下表中所列言论,其共同的着眼点是

言论

作者

出处

明法度,定律令,皆以始皇起。

司马迁

《史记·李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也……然而公天下之端自秦始。

柳宗元

《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也。其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威”。

张居正

《杂著·三代至秦》

A. 秦朝速亡原因 B.始皇个人品行

C.秦国奠定霸业 D.秦朝制度创新

22.司马迁《史记》评价秦朝郡县制:“县集而郡,郡集而天下。郡县治,天下无不治。”这说明秦朝“郡县制”

A.建立在宗法制度的基础上 B.特点是中央垂直管理地方

C.强化了皇权专制主义制度 D.导致秦朝灭亡的根本原因

23.公元前124年,汉武帝在长安设太学,设五经博士专门讲授《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。这反映了

A.汉代选官制度确立 B.五经成为教科书

C.百家争鸣局面结束 D.儒学教育官方化

24.司马迁在《史记》中有一段叙述:“诸侯稍微,大国不过十余城,小侯不过数十里,上足以奉供职,下足以供养祭祀,以蕃辅京师。而今郡八九十,形错诸侯间,犬牙相邻……强本干,弱枝叶之势,尊卑明而万事各得其所。”这段话反映了司马迁

A.否定了西汉的“推恩令” B.赞扬了汉初的郡国并行制

C.对西汉的“推恩令”持肯定态度 D.否定了汉初的郡国并行制

25.东汉末年,为了镇压黄巾起义,授予监察区长官州牧兵权、财权和政权,州变成了郡以上的一级政区,州牧渐成割据独立之势。据此可知

A.监察体制彻底废除 B.中央集权得到巩固

C.刺史职能发生变异 D.统治危机暂时解除

26.史载东汉南阳樊氏“能治田,殖至三百顷。广起庐舍,高楼连阁,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,鱼赢梨果,檀棘桑麻,闭门成市,兵弩器械,资至百万”。由此可知当时

A.庄园经济的自给自足程度较高 B.汉代庄园本质是一种地方割据

C.均田制下农耕生产水平有进步 D.精耕细作的小农经济十分发达

27.汉初政府对铸币大开方便之门,允许民间铸币,政策上只规定铸币的面额(重量),其余一切包括师铜料开采、冶炼、铸造等都交由铸币者自行处理,吴王刘濞和大夫邓通皆因封地内有铜山,成为巨富。汉初的铸币政策

A.增加人民财富 B.影响经济恢复

C.增强地方实力 D.造成通货膨胀

28.西汉建立后,儒者叔孙通等人定朝仪、封禅等制度;儒者陆贾、贾谊等宣扬儒家德治相对于法家政治的优越性;儒家经典在“受命”“改制“等观念的影响下被儒生塑造为“为汉制法”。这表明汉代儒学

A.分化为不同的派别 B.正统地位开始确立

C.理论体系丰富完善 D.紧密结合现实政治

29.司马相如的《上林赋》日:“奏陶唐氏之舞,听葛天氏之歌;千人唱,万人和;山陵为之震动,川谷为之荡波。”其体现的文学特点是

A.句式灵活、自由不羁 B.铺陈排比、辞藻华丽

C.语言朴实、叙事生动 D.沉郁顿挫、映照现实

30.两汉人民创造了灿烂的历史与文化,成就斐然。下列选项中不属于这一时期文化成就的是

A.《史记》 B.《九章算术》 C.蔡伦改进造纸术 D.敦煌莫高窟

二、非选择题(共40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一

(西汉初年)以海内初定,子弟少(年少),激秦孤立亡(无)藩辅,故大封同姓,以填(镇)天下。

——班固《汉书·高五王传》

材料二

愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地侯之,彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。

——班固《汉书·主父偃传》

材料三

汉初统治者汲取秦亡教训,采用了道、法结合的黄老思想。黄老之学主张清静无为,正好适应了当时的现实要求。但是,该思想不利于统治者的治理和中央集权制的巩固,因此,汉武帝最终接受了董仲舒的建议,奉儒家思想为正统。

——摘编自成怀洋《中国古代治国经验及启示》

(1)据材料一,概括汉初“大封同姓”的原因。结合所学,指出西汉初年实行的地方行政制度及其影响。(8分)

(2)据材料二,指出汉武帝面对王国问题采取的对策,其作用是什么?(4分)

(3)据材料三,分析汉武帝接受董仲舒建议的原因。结合所学,归纳汉武帝奉儒学为正统的措施。综上所述,西汉统治者调整政策的出发点是什么?(12分)

32.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。……父子不相亲,兄弟不相安,夫

妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。……贪饕(tao) 无耻,竞进无厌,国异政教,各自

制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向 《战国策》

材料二

“春秋战国时期是社会大变革时期。”

——《中外历史纲要(上)》

根据材料并结合所学知识,概括并说明春秋战国时期的阶段特征(提示:可从政治、经济、文化等多角度考虑,要求表达准确,史论结合。)

山西大学附中2020—2021学年第一学期高一年级10月模块诊断

历史试题评分细则

一、 选择题:(每小题2分,共60分)

1~5: BBCBA 6~10:CCAAB 11~15:CBCDB 16~20: DCDBC

21~25:DBDCC 26~30:ACDBD

二、材料分析题:(共40分)

31.(24分)

(1)原因:皇室子弟年少;有感于秦亡的教训。(4分)

制度:郡国并行制。(2分)

影响:威胁中央集权。(2分)

(2)对策:推恩令。(2分)

作用:中央集权得到加强。(2分)

(3)原因:黄老思想不利于统治;巩固中央集权(董仲舒新儒学适应了加强中央集权的需要)。(4分)

措施:启用儒生为官;定五经为教科书;设太学;建立地方教育系统。(6分,任答三点即可)

出发点:巩固统治。(2分)

32.(16分)

春秋战国是一个大动荡、大发展、大变革的时期,是我国历史上第一次深刻的社会转型时期。(总结概括2分)

政治:分封制、宗法制逐渐瓦解(礼崩乐坏),周天子失去了天下共主的地位(周王室衰微);诸侯纷争不断;各个国家为富国强兵,积极变法改革。(6分)

经济:铁农具和牛耕的使用,促进了生产力的发展;土地私有制逐渐确立,小农经济产生;新兴地主阶级产生并逐渐强大。(6分)。

文化:士阶层的兴起与分化催生了百家争鸣,奠定了中华传统文化的精髓。(2分)