- 1.61 MB

- 2021-04-13 发布

2017-2018学年河北省定州中学高二上学期第一次月考地理试卷

一、选择题 (共75分)

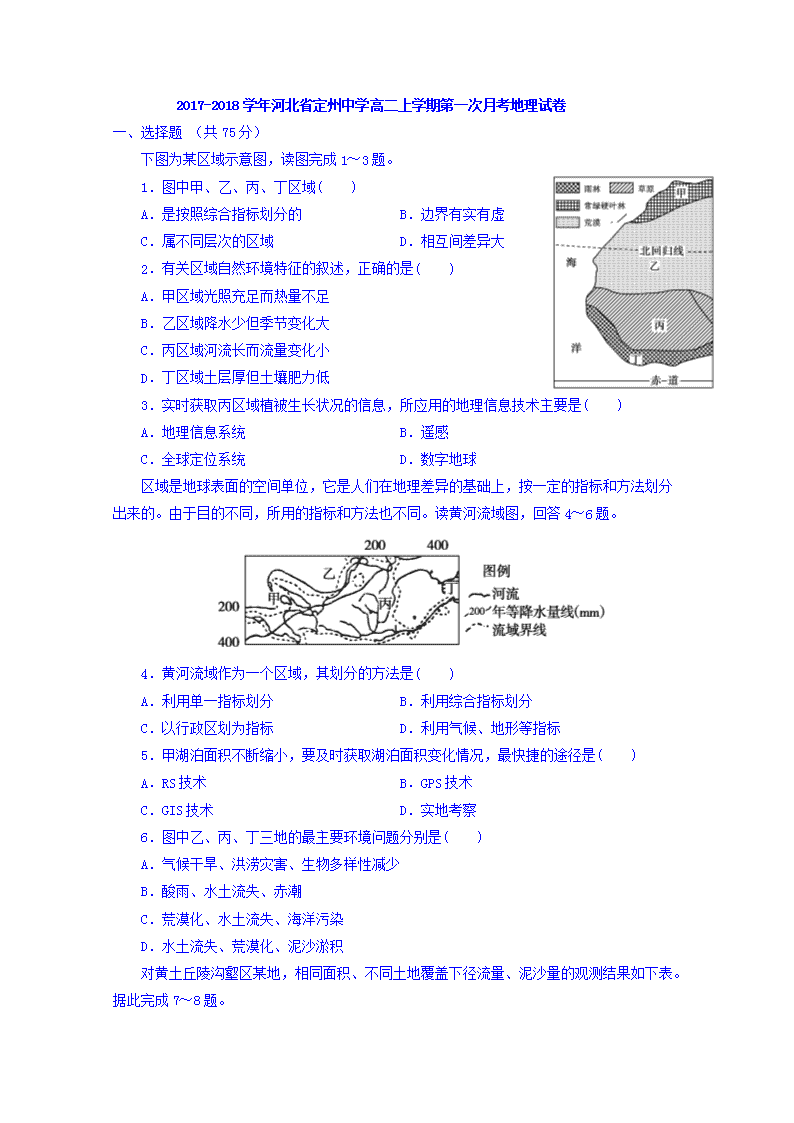

下图为某区域示意图,读图完成1~3题。

1.图中甲、乙、丙、丁区域( )

A.是按照综合指标划分的 B.边界有实有虚

C.属不同层次的区域 D.相互间差异大

2.有关区域自然环境特征的叙述,正确的是( )

A.甲区域光照充足而热量不足

B.乙区域降水少但季节变化大

C.丙区域河流长而流量变化小

D.丁区域土层厚但土壤肥力低

3.实时获取丙区域植被生长状况的信息,所应用的地理信息技术主要是( )

A.地理信息系统 B.遥感

C.全球定位系统 D.数字地球

区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。由于目的不同,所用的指标和方法也不同。读黄河流域图,回答4~6题。

4.黄河流域作为一个区域,其划分的方法是( )

A.利用单一指标划分 B.利用综合指标划分

C.以行政区划为指标 D.利用气候、地形等指标

5.甲湖泊面积不断缩小,要及时获取湖泊面积变化情况,最快捷的途径是( )

A.RS技术 B.GPS技术

C.GIS技术 D.实地考察

6.图中乙、丙、丁三地的最主要环境问题分别是( )

A.气候干旱、洪涝灾害、生物多样性减少

B.酸雨、水土流失、赤潮

C.荒漠化、水土流失、海洋污染

D.水土流失、荒漠化、泥沙淤积

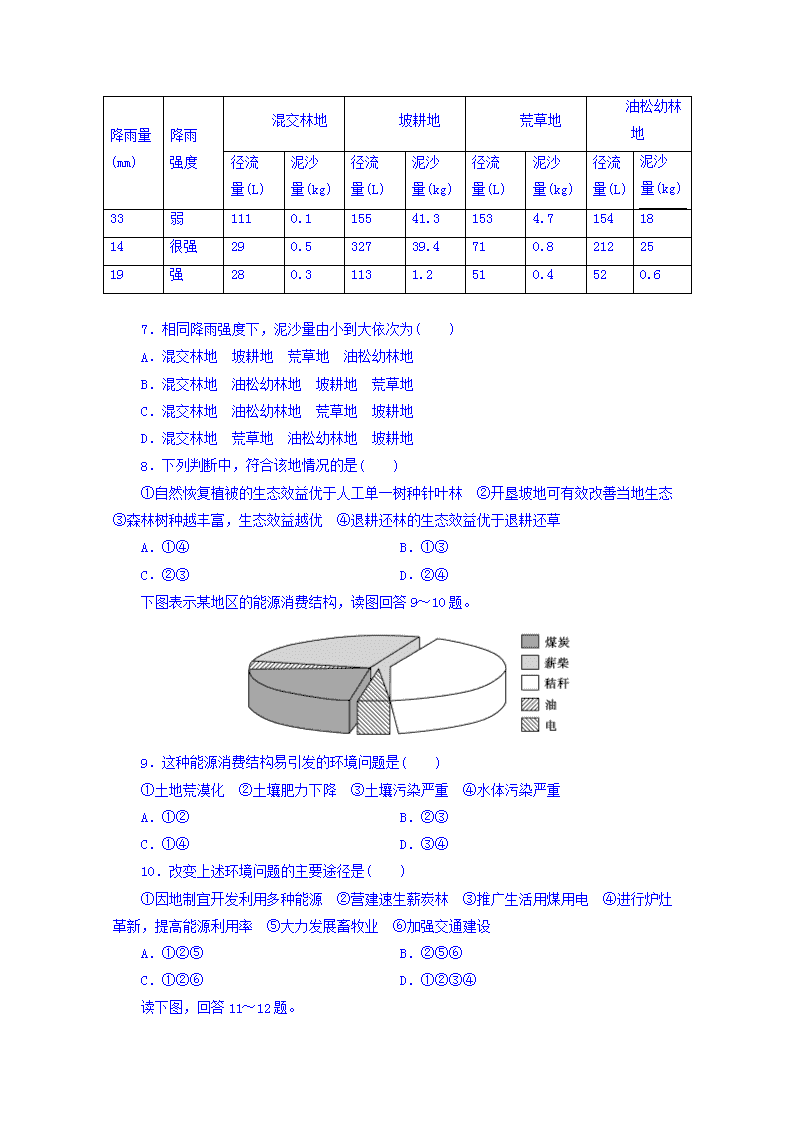

对黄土丘陵沟壑区某地,相同面积、不同土地覆盖下径流量、泥沙量的观测结果如下表。据此完成7~8题。

降雨量

(mm)

降雨

强度

混交林地

坡耕地

荒草地

油松幼林地

径流

量(L)

泥沙

量(kg)

径流

量(L)

泥沙

量(kg)

径流

量(L)

泥沙

量(kg)

径流

量(L)

泥沙

量(kg)

33

弱

111

0.1

155

41.3

153

4.7

154

18

14

很强

29

0.5

327

39.4

71

0.8

212

25

19

强

28

0.3

113

1.2

51

0.4

52

0.6

7.相同降雨强度下,泥沙量由小到大依次为( )

A.混交林地 坡耕地 荒草地 油松幼林地

B.混交林地 油松幼林地 坡耕地 荒草地

C.混交林地 油松幼林地 荒草地 坡耕地

D.混交林地 荒草地 油松幼林地 坡耕地

8.下列判断中,符合该地情况的是( )

①自然恢复植被的生态效益优于人工单一树种针叶林 ②开垦坡地可有效改善当地生态 ③森林树种越丰富,生态效益越优 ④退耕还林的生态效益优于退耕还草

A.①④ B.①③

C.②③ D.②④

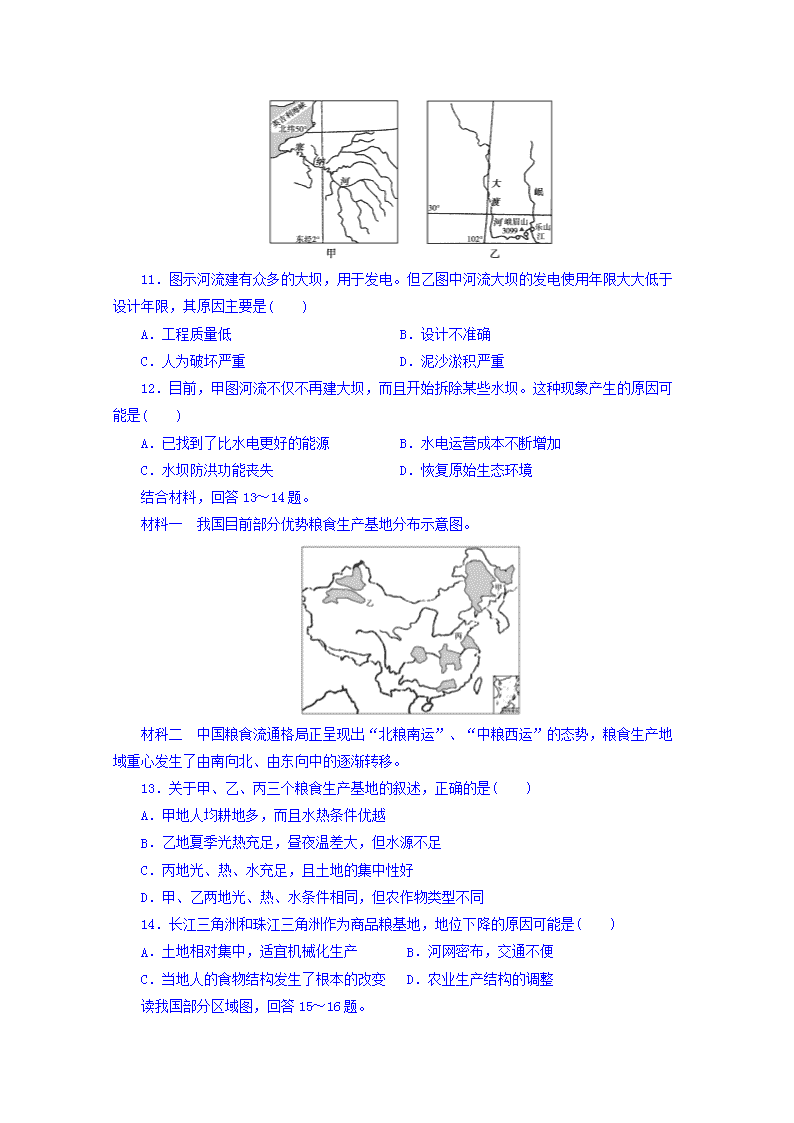

下图表示某地区的能源消费结构,读图回答9~10题。

9.这种能源消费结构易引发的环境问题是( )

①土地荒漠化 ②土壤肥力下降 ③土壤污染严重 ④水体污染严重

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

10.改变上述环境问题的主要途径是( )

①因地制宜开发利用多种能源 ②营建速生薪炭林 ③推广生活用煤用电 ④进行炉灶革新,提高能源利用率 ⑤大力发展畜牧业 ⑥加强交通建设

A.①②⑤ B.②⑤⑥

C.①②⑥ D.①②③④

读下图,回答11~12题。

11.图示河流建有众多的大坝,用于发电。但乙图中河流大坝的发电使用年限大大低于设计年限,其原因主要是( )

A.工程质量低 B.设计不准确

C.人为破坏严重 D.泥沙淤积严重

12.目前,甲图河流不仅不再建大坝,而且开始拆除某些水坝。这种现象产生的原因可能是( )

A.已找到了比水电更好的能源 B.水电运营成本不断增加

C.水坝防洪功能丧失 D.恢复原始生态环境

结合材料,回答13~14题。

材料一 我国目前部分优势粮食生产基地分布示意图。

材科二 中国粮食流通格局正呈现出“北粮南运”、“中粮西运”的态势,粮食生产地域重心发生了由南向北、由东向中的逐渐转移。

13.关于甲、乙、丙三个粮食生产基地的叙述,正确的是( )

A.甲地人均耕地多,而且水热条件优越

B.乙地夏季光热充足,昼夜温差大,但水源不足

C.丙地光、热、水充足,且土地的集中性好

D.甲、乙两地光、热、水条件相同,但农作物类型不同

14.长江三角洲和珠江三角洲作为商品粮基地,地位下降的原因可能是( )

A.土地相对集中,适宜机械化生产 B.河网密布,交通不便

C.当地人的食物结构发生了根本的改变 D.农业生产结构的调整

读我国部分区域图,回答15~16题。

15.图中阴影地区的城市化发展模式是( )

A.对外开放→外资企业建立→工业化→城市化

B.大城市扩散→乡镇企业发展→工业化→城市化

C.小商品经营→个体私营企业发展→工业化→城市化

D.森林、矿产资源→国有大中型企业建立→工业化→城市化

16.黄河三角洲与图中阴影地区相比,社会经济发展突出的区位优势是( )

A.资源 B.交通

C.政策 D.技术

珠江三角洲地区的不少中小型加工制造业企业受劳工荒、电荒、油荒、原材料涨价等因素影响,目前生存困难,面临倒闭或需要外迁到江西赣州等内地城市。结合下图回答17~19题。

17.珠江三角洲地区中小型加工制造业企业的区位选择大多符合( )

A.模式1 B.模式2

C.模式3 D.模式4

18.珠江三角洲地区中小型加工制造业企业外迁到江西赣州等内地城市,最主要的原因是( )

A.国家中部崛起的需要 B.地理区位相同

C.当地基础设施完善 D.寻求更好的区位条件

19.对珠江三角洲地区众多的加工型企业而言,目前最需要采取的措施是( )

A.开展技术创新,实现产业转型和升级

B.缩小生产规模,加大资金投入

C.降低劳动力报酬,节省成本支出

D.申请破产保护,谋求东山再起

读右图,完成20~21题。

20.下列有关图示内容的叙述,正确的是( )

A.图示地区多为平原

B.河流径流量季节变化小

C.城市都分布在石油产地

D.河流众多,水资源充足

21.图中卡维尔盐沼的成因有( )

①过度开采地下水,导致海水倒灌 ②山脉阻挡海洋水汽深入,气候干旱 ③地势四周高中间低 ④多外流河

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

流域是一种特殊类型的区域,各个组成部分联系密切,对河流进行综合开发应考虑流域的整体性。读“黄河流域图”,回22~24题。

22.图中黄河流域上游M河段应重点开发( )

A.矿产资源 B.水能资源

C.太阳能资源 D.核能资源

23.地处黄河中游的山西省利用自身优势发展的主导工业部门是( )

A.煤炭工业 B.汽车工业

C.石油化工 D.电子工业

24.黄河下游的华北平原实现农业可持续发展的出路在于( )

A.陡坡开垦,发展立体农业

B.修建梯田,扩大水稻种植

C.封山育林,栽种热带果树

D.调整农业结构,发展节水农业

读湘江流域图,回答25~26题。

25.湘江流域( )

A.为热带季风气候

B.地形以山地为主

C.水能、矿产丰富

D.人口稠密,科技发达

26.湘江流域在开发过程中容易出现的环境问题有( )

①酸雨 ②草地退化 ③土地沙漠化 ④水土流失

A.①③ B.①④

C.②④ D.②③

继“西部大开发”、“中部崛起”后,我国又制订了“实现东部新跨越”的战略方针,环渤海经济圈作为东部的一个重要组成部分,正在加速崛起。读图,完成27~28题。

27.目前,影响环渤海经济圈可持续发展的首要因素是( )

A.矿产资源缺乏 B.水资源短缺

C.人口密度较大 D.洪水灾害频发

28.天津、青岛、大连吸引外资企业纷纷落户,其共同的优势区位条件是( )

①水陆交通便利 ②市场前景广阔 ③接近原料产地 ④能源供应充足

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

近年来下图中A、B两国加强了能源合作。结合下图,回答29~30题。

29.据图判断A、B两国之间所调配的资源可能是( )

A.水资源 B.木材

C.石油 D.煤炭

30.下列对A、B两国进行能源合作的优势条件的叙述,不正确的是( )

A.A国油气资源丰富

B.B国的风能、太阳能、海洋能等新能源缺乏,对A国依赖性大

C.陆上邻国,可利用管道运输

D.是我国的建交国,有政治基础

自20世纪70年代开始,日本家电企业将组装工厂向其国外转移。下图示意日资家电组装工厂转移目的地随时间的变化。据此完成31~33题。

31.影响日资家电组装工厂不断转移的主要因素是( )

A.市场规模 B.劳动力成本

C.原材料成本 D.技术水平

32.20世纪90年代末,越南对日资家电组装工厂的投资吸引力已超过中国,但其日资家电组装工厂数量却远少于中国,主要原因是中国( )

A.市场规模大 B.技术水平高

C.劳动力素质高 D.基础设施水平高

33.在日资家电组装工厂向越南等国家转移的背景下,中国家电产业的发展战略是( )

A.加大政策支持,吸引日资回归

B.进口越南产品,替代国内生产

C.扩大生产规模,保持价格优势

D.加强技术研发,培育竞争优势

江西南昌市沿赣江而上20 km已形成一片面积达4.5万亩的 “江南水乡第一大沙漠”。这里能找到的植被都成了村民的低热值薪柴,甚至有人在沙漠边缘哄抢盗伐林木。虽然专家们曾在此展开了多项治沙试验,但始终成效不大。据此回答34-35题。

34.造成江南水乡地区出现大沙漠的主要人为原因是( )

A. 生活习惯 B. 滥砍乱伐 C. 执法不严 D.气候变迁

35.本地区协调人地关系的当务之急是( )

A.开发利用新的能源,如推广省柴灶、沼气 B.先移民,后治理

C.加大对哄抢盗伐现象的处罚力度 D.建水电站

读我国某年东中西部GDP分布、网民数分布和人口数分布比较图,回答36-37题。

36. 三大经济地带中,网民数分布密度最大的是( )

A.西部 B.东部 C.中部 D.无法判断

37.图中信息反映出( )

A

.我国东部地区的网民比重是其人口比重的两倍多

B.我国中西部地区因人口相对较少,故网民比重较低

C.我国东部经济地带的经济发展水平高,故互联网发展基础好

D.我国中西部地区的网民比重均超过人口所占比重

河北省“环京新城”位置示意图”,回答38-40题

38.让“环京新城”告别“睡城”模式是目前社会各界热议的话题。可以使环京新城更具活力的最佳措施是( )

A.加大对土地资源的利用力度

B.从政策上鼓励人口的迁入

C.加强交通及基础设施的建设

D.以产业发展为先导促进环京新城的可持续发展

39.“环京新城”吸引珠江三角洲地区企业迁入的主要原因是( )

A.人才众多,科技水平高

B.工业基础及社会协作条件好

C.两地原有工业企业类型相同

D.劳动力成本和地价相对较低

40.珠三角地区产业向环渤海地区转移将( )

A.带动环渤海地区发展技术密集型产业

B.促进珠三角地区产业结构优化、升级

C.使环渤海地区由城市化带动工业化

D.利于两地改善交通条件,缓解就业压力

近几年,新疆建设兵团在中科院的帮助下成功地利用无人遥控直升机对所属农场的农作物病虫害进行了防治,大大提高了其准确度和工作效率。据此回答41~42题。

41.工程技术人员指挥无人遥控直升飞机运用的地理信息技术是( )

①RS ②GPS ③GIS ④数字地球

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

42.对农作物病虫害的监测,新疆采用了卫星遥感技术,是因为( )

①.农作物遭受病虫害时,发射和反射的波谱会有一定变化

②.卫星遥感分辨率高,可拍摄到清晰的照片

③.卫星遥感探测的范围广,连续性强

④.卫星遥感智能化高,在治虫过程中无需人工参与

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

下图为我国不同时期同一地区湿地变化对比图,阴影部分为湿地。据此回答43-44题。

43.图示地区湿地面积变化的主要原因有( )

①.湿地沿岸的企业大规模排放污水 ②.水产养殖业的迅速发展

③.大规模的围湖造田 ④.长江上游地区对森林的乱砍滥伐和毁林种粮

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

44.图中湿地面积变化对当地的影响最可能是:( )

A.气温年较差变小,降水减少 B.地下水质恶化,海水入侵

C.气温年较差变大,旱涝灾害频发 D.灌溉水源增多,农业增产

下图是我国西北某地区农民构筑的草方格沙障景观图。读图回答45-47题。

45.农民构筑草方格沙障的主要目的是( )

A. 削减风力,截留水分

B. 增加旅游景观

C.防治土地盐碱化

D.提高粮食产量

46.沙产业是指积极利用沙漠、戈壁的土地和景观资源,在科学技术的支撑下,变沙害为沙利,向沙漠要效益的新兴产业。下列适合在该地区发展的沙产业有( )

①沙生中药材产业

②沙区生态经济林产业

③沙区粮食产业

④沙漠旅游休闲业

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

47.欲对该地区近年来的土地利用变更状况进行快速、准确的分析,所需的最佳资料或技术手段为( )

A.卫星遥感图像、GIS技术

B.1:20万比例尺地形图、土壤类型分布图

C.土壤类型分布图、卫星遥感图像

D.GPS技术、GIS技术

48.在川气东输线路示意图中,与甲经济区相比,乙经济区的特点是( )

A.交通便利,科技水平高

B.矿产资源丰富

C.人口密度小,迁出人口多

D.以第一产业为主

49.红水河为西江上游的别称,流域内山岭连绵,地势崎岖,水力资源十分丰富,它的梯级开发已被我国列为国家重点开发项目。读图回答:下列符合红水河流域综合开发利用方向的是( )

A.发展微电子工业 B.发展有色金属冶炼工业

C.发展畜牧业 D.发展甜菜、花卉等城郊农业

50.遥感技术在自然灾害监测中具有重要作用,但利用遥感技术一般不能( )

A.迅速发现一些初发时人眼难以察觉的突发性灾害,如森林火灾,赤潮等

B.及时发现台风中心的位置,估计台风移动方向和速度,以及强风暴雨出现的地区

C.分析灾害发生的原因

D.对洪水、沙尘暴、森林病虫害进行动态监测

二、综合题(共25分)

51.涪陵青菜头的生产环节示意表(12分)

生产环节

生产时间

气候

播种

9月

20 ℃~25 ℃,较湿润

出苗、移栽

10月

16 ℃~20 ℃

生长

10月~次年2月

6 ℃~15 ℃

收获

3月

阴晴少雨

“风脱水”晾晒、加工

4月~6月

晴朗少雨

(1) 根据以上材料及所学知识,分析涪陵种植青菜头的有利气候条件。(3分)

(2) 随着长江三峡水库蓄水量不断增加,涪陵青菜头的主要种植区逐渐被淹没,青菜头种植区海拔将逐渐升高。你认为当地政府和农民应采取哪些措施来应对这种变化?(3分)

(3)为实现农业可持续发展,涪陵市各级政府在山地丘陵大力实行植树造林、退耕还林,加强生态环境建设,请结合图示,从地理学角度说明植被在涵养水源、水土保持方面发挥的作用。(6分)

52.阅读材料,回答问题。(13分)

辽河地处我国东北半干旱半湿润地区,其干流水量主要来自东侧支流,泥沙则主要来自西侧支流,有“东水西沙”之说。流域内人口密集,工农业生产集中,水资源量远小于其北部的松花江流域,为此国家规划实施“引松济辽”调水工程。下图为辽河流域局部区域图。

(1) 分别说明辽河流域“东水”和“西沙”形成的自然原因。(4分)

(2) 目前辽河某些河段在枯水期出现地下水不再补给河水的现象,分析其原因。(3分)

(3) “丁坝”是辽河河道整治中常采用的一种工程。图中右上角为丁坝景观图。试推断丁坝的作用。(2分)

(4)指出建设“引松济辽”调水工程、打造东北黄金水道,对辽河干流地区经济发展的积极意义。(4分)

参考答案

一、 选择题

1-5DDBAA 6-10CDBAD 11-15DDBDB 16-20ABDAB 21-25CBADC

26-30BBACB 31-35BADBA 36-40BCDDB 41-45ACBCA 46-50BAABC

二、综合题

51.答案: (1)秋季温暖湿润,有利于播种;冬季温和,生长期长;春季晴朗干燥,利于收获和后期加工。(3分)

(2)加大农业科技投入,培育良种;加强保温措施,防御低温冻害。(3分)

(3)植被有利于增强雨水下渗,减少地表径流,减轻对土壤的冲刷;植被能减慢地表径流,减弱对地表的侵蚀;植物根系具有固土护坡的作用。(6分)

52.答案: (1)“东水”:干流东侧年降水量较大。“西沙”:干流西侧支流上游地势起伏较大;流经沙地,植被覆盖率较低;降水集中,多暴雨。(4分)

(2)生产生活用水量大,过度开采地下水;泥沙淤积,河床抬高;地下水位低于河流水位。(3分)

(3)保护河岸;提高枯水季节河流水位,利于通航;提高河流流速,减少泥沙在河床中部的沉积。(2分)

(4)增加水资源量,促进工农业发展;发展内河航运,加强区域间的联系;改善环境,促进旅游业发展(或优化投资环境)。(4分)