- 252.50 KB

- 2021-04-13 发布

行唐县第三中学2018-2019学年第一学期月考试卷(9)

高二历史

评卷人

得分

一、单选题(每小题2分,共60分)

1. 列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制,禁止自由贸易,不仅是维持生活和对付战争,已经超越‘一般革命’的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的主要途径。”

这表明他( )

A.反思战时共产主义政策的错误

B.指出新经济政策实施的必要性

C.探索出社会主义建设的新途径

D.肯定了应对战争局势的新措施

2. 列宁曾忧心地说:“国家要有大量的借款,才能有发展重工业的资金。”斯大林和他的战友却两手空空地完成了俄国工业的腾飞。

对此最合理的史料解释是( )

A."拥护军事共产主义,不劳动者不得食"

B."通过恢复商品交换,实现社会主义工业化"

C."掏农民的裤兜,成全工业化"

D."资本主义大危机继续加剧和深化"

3. 《全球通史》在论述中国诸子百家的思想主张时说:“他们认为贵族的存在已不合时宜,要用国家的军事力量予以清除;而人民群众则需被强迫从事生产劳动。他们把商人和学者看作可有可无或多余的人,因此不可宽容待之。”

文中的“他们”指的是( )

A.儒家学派 B.道家学派 C.法家学派 D.墨家学派

4. 古代有一个佛偈故事:庙前佛幡随风而动,方丈以此考问众徒。甲徒曰:“风催幡动!”乙徒曰:“幡何动?分明是你心动!心动才有幡动!”。

下面的思想与乙徒相近的是( )

A.万物皆只有一个理 B.有理而后有气

C.宇宙便是吾心 D.父子君臣,天下之定理

5.针对程朱理学和阳明心学在研究学问上的不足,明末清初批判思想家提出了( )

A.工商皆本 B.格物致知 C.经世致用 D.发明本心

6.黄宗羲、顾炎武、王夫之三位进步思想家主张的共同点是( )

①反传统反教条

②反对封建专制

③具有一定的民主色彩

④反映商品经济发展时代的要求

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②

7. 魏源在19世纪50年代写道,西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为“夷”。四五十年代的许多著作把西方人称“夷”,但在七八十年代,这些著作在改版时都改作“洋”了。

这一变化反映了( )

A.中国人对西方认识的逐步深入

B.中国人由仇视西方到崇拜西方

C.由中国中心到西方中心的变化

D.对西方外交政策由对抗到和解

8. 二战后初期,作为布雷顿森林体系重要组成部分的世界银行,其筹措资金的主要来源是美国。根据协议规定,借贷国在使用贷款时须由世界银行的代表监督,其用途主要是购买美国商品。

表明布雷顿森林体系( )

①妨碍了经济全球化进程

②有利于美国对外经济的扩张

③导致世界经济畸形发展

④强化美国在国际金融领域的支配地位

A.①②③ B.①③ C.②④ D.②③④

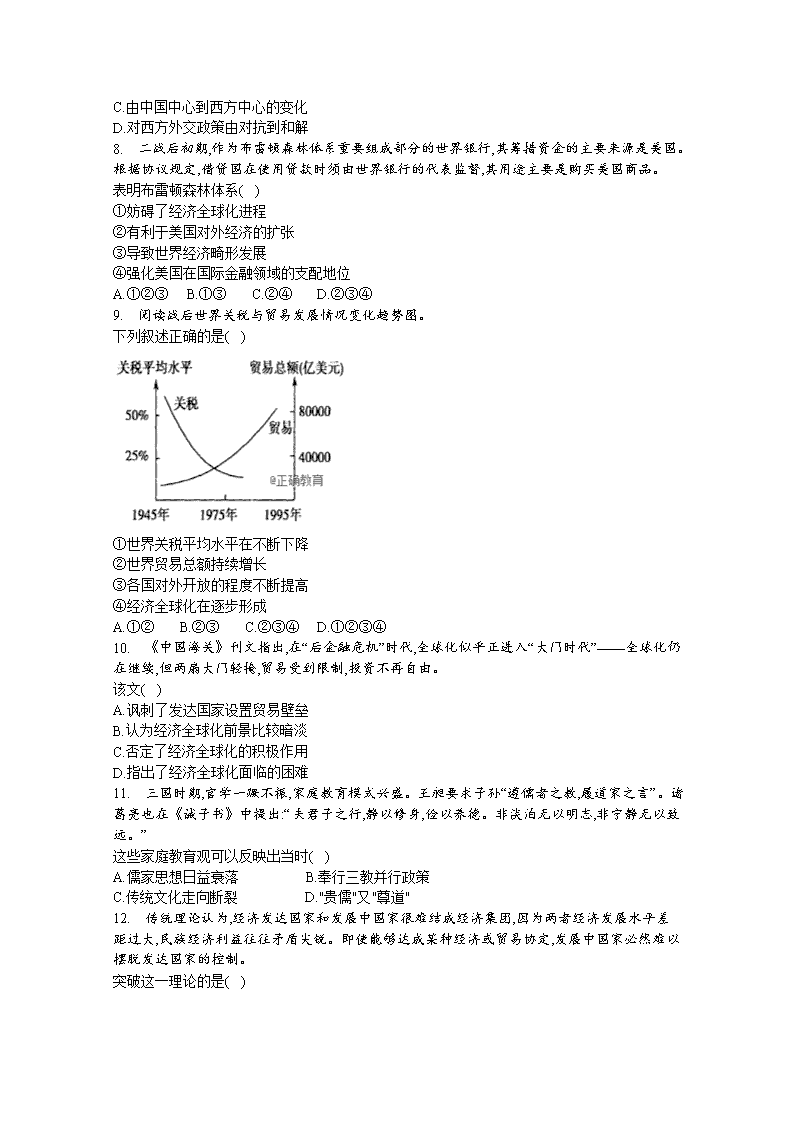

9. 阅读战后世界关税与贸易发展情况变化趋势图。

下列叙述正确的是( )

①世界关税平均水平在不断下降

②世界贸易总额持续增长

③各国对外开放的程度不断提高

④经济全球化在逐步形成

A.①② B.②③ C.②③④ D.①②③④

10. 《中国海关》刊文指出,在“后金融危机”时代,全球化似乎正进入“大门时代”——全球化仍在继续,但两扇大门轻掩,贸易受到限制,投资不再自由。

该文( )

A.讽刺了发达国家设置贸易壁垒

B.认为经济全球化前景比较暗淡

C.否定了经济全球化的积极作用

D.指出了经济全球化面临的困难

11. 三国时期,官学一蹶不振,家庭教育模式兴盛。王昶要求子孙“遵儒者之教,履道家之言”。诸葛亮也在《诫子书》中提出:“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”

这些家庭教育观可以反映出当时( )

A.儒家思想日益衰落 B.奉行三教并行政策

C.传统文化走向断裂 D."贵儒"又"尊道"

12. 传统理论认为,经济发达国家和发展中国家很难结成经济集团,因为两者经济发展水平差距过大,民族经济利益往往矛盾尖锐。即使能够达成某种经济或贸易协定,发展中国家必然难以摆脱发达国家的控制。

突破这一理论的是( )

A.布雷顿森林体系的建立

B.欧洲从欧共体发展到欧盟

C.北美自由贸易区的发展

D.欧佩克国家的团结与协作

13. 唐代初年的统治者在文化上颁布五经定本和新的五礼来垄断儒家经典话语的解释权,推定“三教”次序以提升政治权力在思想界的权威。

该历史现象主要表明( )

A.政治需求影响文化政策

B.三教合流趋势开始出现

C.理学主流地位空前强化

D.儒学思想内部危机重重

14. 有学者认为,“赫鲁晓夫宛如一个政治万花筒:顶上阴谋家的帽子刚脱,头上便戴上了改革家的桂冠;策略家的徽章未送进门庭,蛮干家的门牌就已挂出。”

体现赫鲁晓夫是“蛮干家”的是( )

A.敢于揭露斯大林模式的弊端

B.开展大规模的种植玉米运动

C.扩大集体农庄和国营农场的自主权

D.改革工业管理体制,扩大地方权力

15. 20世纪30年代,苏联的“五年计划给西方国家留下的印象似乎不像给发展中国家留下的印象那么深,……按照西方的标准,苏联公民受到了严重的剥削”。(引自《全球通史》)

西方国家作出这一评价,主要是因为苏联的五年计划( )

A.没能促进经济发展

B.允许私人经营中小企业

C.强调国家积累而忽视民生改善

D.实行普遍义务劳动制,强制劳动

16.一个以美元为中心的世界货币体系建立起来的标志是( )

A.布雷顿森林体系的建立

B.国际货币基金组织的建立

C.北美自由贸易区的建立

D.世贸组织的建立

17. 下图中折线表示2001-2016年世界贸易增长百分比,长条图代表的是片面采取贸易保护措施的WTO成员国,其中深色部分表示发达的工业化国家采取的措施浅色部分表示发展中国家采取的措施。

据图可知在全球化过程中( )

A.发达国家主导全球化 B.出现了逆全球化趋势

C.经济区域化趋势加强 D.世界经济发展不平衡

18. 俄国历史学家德米特连科评述道:“这样,到80年代初,苏联的极权体制事实上在社会上失去了支持,不再有合法性。它的崩溃只是时间问题。”

据此可得出( )

A.赫鲁晓夫的改革没有实现理论上的突破

B.勃列日涅夫的改革没有突破原有经济体制的框架

C.戈尔巴乔夫的改革具有历史必然性

D.斯大林模式是苏联解体的直接因素

19. 宋代某理学家说:“小学者,学其事;大学者,学其小学所学之事之所以。小学是事,如事君、事父、事兄、处友等事,只是教他依此规矩做去。大学是发明此事之理。”

由此可见该理学家( )

A.主张求理需循序渐进 B.认为育人要因材施教

C.倡导教育需有教无类 D.强调探寻事物的真理

20. 如图为苏联解体后讽刺斯大林时代工业化进程弊端的漫画。

此漫画最适合用来说明( )

A.苏联经济结构的严重问题

B.苏联经济体制的僵化低效

C.苏联社会财富的分配不公

D.苏联解体的政治经济根源

21. 1944年在布雷顿森林体系中明确指出美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩。但27年以后,美国向全世界宣布:美国政府不再进行美元和黄金的兑换。

其政策调整( )

A.均是因为经济危机而引发的

B.均是为了保持美国经济优势

C.体现了通货管理制度的灵活

D.均是为了自身利益的最大化

22. 有研究显示,1990年以来,发达国家直接投资流入发展中国家的金额是310亿美元,1993年增至800亿美元。其中约有66%是流到亚洲与中南关洲的新兴经济体,撤哈拉以南的非洲国家却极少,他们逐步被全球化边缘化。

上述材料说明( )

A.全球化是资本在全球的新一轮扩张

B.发达国家与发展中国家间的贫富差距扩大

C.经济全球化促进了发展中国家的均衡发展

D.不同国家参与经济全球化的程度存在差异

23. 孔子主张“仁者,爱人”,墨子主张“兼爱”“非攻”,孟子主张“政在得民”。

三者的主张的本质内涵都是重视( )

A.人的平等权利 B.人的善良本性

C.和谐社会人际关系 D.人的自由权利

24. 1921年苏俄的新经济政策代替“战时共产主义”政策。

从根本上说是由( )

A.苏俄的社会性质所致

B.帝国主义的经济封锁所致

C.苏俄生产力水平所致

D.农民对"战时共产主义"政策不满所致

25. 某书在评价一位苏联领导人时说“在他的统治时期却算是整个苏联70多年历史中最清明承平的时光:没有大规模的屠杀和清洗,国民的生活显著提高,国力强盛堪与美国相提并论,太空竞赛令社会主义扬眉吐气。”

材料中的“他”是指( )

A.列宁 B.斯大林 C.赫鲁晓夫 D.勃列日涅夫

26. 对于苏俄农民而言,“1920年春天阴云密布,1922年的春天则是阳光灿烂”。

其主要依据是( )

A.1922年苏俄农民无偿获得了永久属于自己的土地

B.农民享有优先支配农产品的权利

C.苏维埃政权免去了农民的赋税

D.农民能够自由支配交纳国家粮食税后剩余的粮食

27. 下面是苏俄(联)经济发展统计表(部分)。

由此得出的结论是( )

1921年

1923年

1925年

粮食作物耕种面积(万公顷)

6 620

7 860

8 730

粮食作物产量(亿普特)

22.13

34.55

44.24

A.农业集体化推进了苏俄(联)经济的发展

B.苏俄(联)农业发展远远超过工业发展

C.新经济政策促进了苏俄农业发展

D."战时共产主义"政策适应了苏俄经济发展水平

28. 20世纪90年代,亨廷顿在《文明的冲突》一书中指出:“新世界冲突的主要根源,既不是意识形态也不是经济,而文化将是截然分隔人类和引起冲突的主要根源。”

对此理解最准确的是( )

A.经济全球化加剧了全球范围内文明和价值观的冲突

B.苏联的解体使世界冲突的形式发生改变

C."知识经济"的发展使不同文化的国家更容易产生冲突

D.多极化趋势的加强使文化发展更加多元化

29. 由希腊债务危机引发的欧洲新一轮经济危机成为世界金融的热点。

为稳定金融秩序,各国可向哪一机构申请救助( )

A.世界银行 B.国际货币基金组织

C.关贸总协定 D.联合国

30. 为缓解金融危机,美国政府推出了高达8190亿美元的经济刺激计划,但同时提出“购买美国产品”的限制条款。

这一限制条款与下列哪一国际组织的宗旨相违背( )

A.联合国 B.世界贸易组织

C.世界银行 D.国际货币基金组织

评卷人

得分

二、材料题(共40分)

31.材料一

材料二 毫无疑问,中国入世谈判是多边贸易体制史上最艰难的一次较量,在世界谈判史上也极为罕见。自1986年 7月10日中国正式向WTO前身——关贸总协定(GATT)递交复关申请起,直到2001年12月11日,中国才正式成为 WTO的成员。……中国的“入世”是改革开放20多年来的第一等大喜事。我国全面融入世界经济,将促进我国经济发展,

加速我国社会转型,提高我国的国际地位。“入世”也有令人担忧之点,在同新自由主义的较量中,社会主义还处于弱势地位,中国有丧失独立的工业体系之虞;“三农问题”可能火上浇油,可能带来失业人口增加;为腐败增添土壤。

——《中国人的WTO心灵史》

材料三 亚太经济合作组织于2008年11月23日在秘鲁首都利马结束了为期两天的峰会,如何稳定全球经济和金融体系仍是会议主要议题,包括美国和中国在内的国家领导人纷纷敦促加快贸易自由化步伐以提振经济增长。

——中国证券网

请回答:

1.材料一中的三幅图片分别代表当今世界的哪一重要组织?(6分)

2.据材料二指出入世历程如此艰难,中国为什么还要加人。 就材料二作者对人世的担忧,提出你的合理化建议。(8分)

3.根据材料三,分析亚太经济合作组织的目标。简要分析经济区域集团化与经济全球化之间的联系。(8分)

32.阅读下列材料:

材料一 夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心矣。

——李贽

材料二 有生之初,人各自私也,人各自利也……向使无君,人各得自私也,人各得自利也

——黄宗羲

材料三 人之有私,固情之所不能免……世之君子必曰,“有公而无私”,此后代之美言,非先王之圣训

——顾炎武

请回答:

1.据材料归纳李贽、黄宗羲、顾炎武三位思想家对人性认识的共同点。(4分)

2. 结合时代背景,分析上述认识产生的社会根源。(7分)

3. 指出上述认识给我国经济思想带来的变化。(7分)