- 4.34 MB

- 2021-04-12 发布

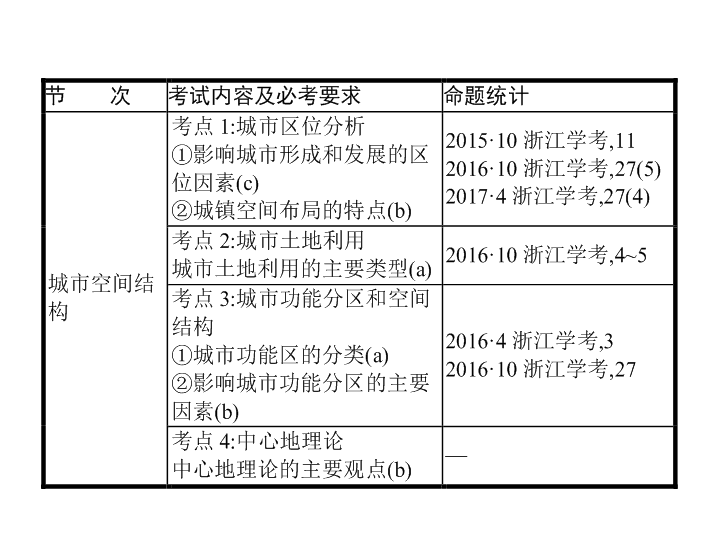

城市与环境

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

1

城市区位分析

1

.

影响城市形成和发展的区位因素

(c)

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

2

.

城镇空间布局的特点

(b)

(1)

人口密集地区城镇数量较多

,

并在其人流、物流的集聚部位形成比较大的城市。

(2)

沿河、沿湖、沿海地区城镇较多

,

在河流交汇处或入海处往往形成比较大的城市。

(3)

交通运输枢纽处会形成比较大的城市。

(4)

历史文化圣地、著名旅游地、大规模的商品集散地和边境口岸会形成比较大的城市。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

典例

1

下图示意关中地区和楚河地区。阅读图文材料

,

完成下题。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

材料一

发源于关中地区的戏剧

“

秦腔

”,

历史源远流长。古丝绸之路上的楚河中游地区有一块

“

秦腔飞地

”(

乙城附近

),

当地有数万人是关中地区居民的后裔

,

至今仍保留着原有的民间文化和风俗习惯。

材料二

吉尔吉斯斯坦多山地

,

林木等资源丰富

;

农业以畜牧业和小麦、棉花等种植业为主。在楚河中游地区

,

中吉两国合资建设的造纸厂规模与产量居中亚地区前茅。

简述甲、乙两城市共同的区位优势。

答案

解析

解析

关闭

本题考查城市的区位因素。城市的区位因素包括自然因素

(

河流、地形、水源、气候、矿产

)

、社会经济因素

(

生产方式、经济基础、交通、文化、政治等

)

。结合图文材料总结即可。

答案

解析

关闭

地处河谷平原

,

地势平坦宽阔

;

气候较温和

;

河流较多

,

水源充足

;

周边地区农业基础较好

,

农产品丰富

;

交通便利

;

是当地的经济、文化、政治中心。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

2

城市土地利用

城市土地利用的主要类型

(a)

城市用地通常可划分为

商业用地

、工业用地、政府机关用地、住宅用地、休憩用地及绿化地带、交通用地和其他公共事业用地、农业用地和水面。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

3

城市功能分区和空间结构

1

.

城市功能区的分类

(a)

(1)

功能区类型

:

商业

区、

居住

区、市政与公共服务区、

工业

区、交通与仓储区、风景游览区与城市绿地、特殊功能区等。

(2)

城市的三类基本功能区的比较。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

2

.

影响城市功能分区的主要因素

(b)

(1)

影响因素

:

自然地理条件、历史文化因素、经济发展水平、交通运输状况、社会因素、行政因素等。

(2)

经济因素对城市功能分区的影响。

经济因素是市场经济条件下影响城市功能区形成的主要因素

,

原因有两方面

:

一是距市中心的远近

(

如下图

1);

二是

交通通达度

的不同造成了地租差异

(

如下图

2)

。具体分析如下。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

交通通达度越好

,

土地价格、地租越高

;

交通通达度越差

,

土地价格、地租越低。

①

市中心

(O

处

):

因有多条道路穿过

,

交通通达度最高

,

故地租最高

,

形成地租最高峰

,

一般为商业用地。

②

城市主要道路与环线交会处

(

图中

A

、

B

、

C

、

D

、

E

、

F

处

):

交通通达度高

,

地租高

,

形成地租次高峰

,

多为商业用地。

③

城市外环路及公路干线两侧

(

图中

G

点

):

交通通达度较高

,

地租较高

,

一般为住宅用地。

④

远离公路区或城市外缘

(

图中

M

处

):

交通通达度较低

,

地租较低。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

典例

2

读图

,

完成下列各题。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(1)

该城市功能区最有可能是

(

)

A.

中心商务区

B.

住宅区

C.

行政区

D.

工业区

(2)

下图中

,

能较准确地表示该功能区主干道形态的是

(

)

答案

解析

解析

关闭

第

(1)

题

,

中心商务区、行政区、工业区人口流动相似

,

都是

“

早进晚出

”,

但行政区、工业区大量流出人口不会出现在

21

时

;

住宅区人口流动是

“

早出晚归

”

。第

(2)

题

,

主干道人流量相对较大。

答案

解析

关闭

(1)A

(2)C

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

4

中心地理论

中心地理论的主要观点

(b)

(1)

概念

:

研究城市空间组织和功能布局的一种城市区位理论。

(2)

主要观点。

①

中心地规模与数量的关系

:

城镇是周围乡村的中心地。一个地区城镇规模的大小与数量成

反比

,

规模小的城镇数量多

,

规模大的城镇数量少

;

城镇等级越高

,

数量越少。

②

中心地的核心与服务范围

:

中心地理论认为

,

最便于提供货物和服务的地点

,

应位于圆形商业区域的中心。在理想的平原上

,

中心地的服务范围表现为以中心地为核心的正六边形。

③

中心地等级与服务范围大小

:

高级中心地服务范围

大

,

彼此相距

远

,

六边形数目少

;

低级中心地服务范围

小

,

彼此相距

近

,

六边形数目多。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

④

中心地职能间的关系

:

高级中心地包容低级中心地

,

高级服务范围覆盖低级服务范围

,

从而构成层次分明的空间网络系统。

(3)

主要应用。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

典例

3

读长江三角洲都市圈图

(

图

1)

和长江三角洲某市市内地租立体分布示意图

(

图

2),

完成下列各题。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(1)

图

1

中南京都市圈中的城市按等级可分为

(

)

A.

二级

B.

三级

C.

四级

D.

五级

(2)

有关城市规模与服务功能的叙述

,

正确的是

(

)

A.

常州市的服务范围较南京市大

B.

宁海县提供的服务种类较台州市多

C.

杭州市与台州市的服务范围不可能重叠

D.

泰州市和镇江市城市服务功能基本相同

(3)

图

2

中

a

、

b

、

c

、

d

四地中

,

地租最高的是

(

)

A.a B.b C.c D.d

答案

解析

解析

关闭

第

(1)

题

,

结合图例可知

,

南京都市圈中的城市分为三个等级。第

(2)

题

,

泰州市和镇江市均为省辖市

,

级别相同

,

城市服务功能基本相同。第

(3)

题

,

图

2

中

a

位于地租最高峰处

,

地租最高。

答案

解析

关闭

(1)B

(2)D

(3)A

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

5

城市化

城市化的含义和意义

(b)

(1)

含义与标志

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(2)

城市化的意义

①

有利于城市与乡村的交流

,

缩小城乡发展差距。

②

带动农村的发展

,

改善地区产业结构。

③

有助于提高工业生产效率

,

使城市获得持续推进的动力。

④

使现代化大城市成为主要的科技创新基地和信息交流中心

,

提高区域的整体发展水平。

⑤

城市文化向乡村扩散和渗透

,

影响乡村的生产生活方式

,

并提高乡村的对外开放程度。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

6

城市化动力机制

城市化的主要动力

(b)

(1)

城市化的主要动力

:

社会经济发展

。一般来说

,

经济越发达

,

城市化水平就越高。反之就越低。

(2)

图解城市化动力机制。

城市发展与工业化进程的关系尤为密切

,

与第三产业的发展也密切关联。可结合下图进行理解。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

典例

4

下表是我国不同时期的城市用地年均增长率与城市人口年均增长率统计表。据表完成下列各题。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(1)1985—2011

年我国城市人口人均城市用地总体变化趋势为

(

)

A.

先增后减

B.

先减后增

C.

不断增加

D.

逐渐减少

(2)

据表并结合相关知识可以判断

,1985

年以来我国

(

)

A.

城市新增用地以商业用地为主

B.

乡村人口数量持续增长

C.

城市人口增长以自然增长为主

D.

农业用地面积有所减少

答案

解析

解析

关闭

第

(1)

题

,

解题关键是城市用地年均增长率大于城市人口年均增长率

,

由此可判断城市人口人均城市用地总体变化趋势为不断增加

,

因此

C

项正确。第

(2)

题

,

从统计表来看

,

城市用地不断增加

,

但城市用地中住宅用地是城市用地的主体部分。城市人口年均增长率增加

,

乡村人口转化为城市人口

,

乡村人口数量减少

,

城市人口增长以机械增长为主。农业用地转化为城市用地

,

农业用地面积减少

,

因此

D

项正确。

答案

解析

关闭

(1)C

(2)D

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

7

城市化特点

1

.

城市化特点的地域差异

(b)

社会经济发展水平的差异直接导致城市化的地区差异

,

一般来说

,

经济越发达的地区

,

城市化水平越高

;

反之越低。城市化在发达国家和发展中国家表现出不同的进程。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(1)

发展中国家城市化进程不合理

,

出现滞后城市化

(

如印度、孟加拉国、印度尼西亚等

,

指生产力水平高于城市化水平

)

、虚假城市化

(

如巴西、阿根廷、墨西哥等

,

指生产力水平低于城市化水平

)

。

(2)

逆城市化不是城市化的倒退

,

而是城市化的较高水平。其形成的主要原因是人们对环境的要求提高以及基础设施逐渐完善等。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

2

.

现阶段中国城市化的特点

(b)

(1)

城市化水平不断

提高

,1978—2013

年

,

我国城市化水平由

17.9%

上升到

53.7%

。

(2)

城市化速度较快

,

具体表现为城镇人口快速增长

,

特别是大城市人口增长迅速。城市数量增加

,

特别是东部地区城市带和城市群正逐步形成和扩大。

(3)

城市化水平还较低。与发达国家和我国的社会经济发展水平相比

,

我国城市化水平还较低。

(4)

城市化东、西部差距

较大

。中国城市化在地区上尚存在较大差异

,

东部沿海地区城市化水平和城市密度远高于中、西部地区。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

典例

5

读世界发达地区与欠发达地区的城市人口和城市化水平对比图

,

完成下列各题。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(1)

依图可知

20

世纪

70

年代中期

,

世界城市人口

(

)

A.

总量开始出现下降趋势

B.

发达地区所占比重在增加

C.

欠发达地区所占比重在减少

D.

两地区所占比重基本持平

(2)

世界欠发达地区的城市化水平开始快速提升的时期出现在

(

)

A.1825

年前后

B.1875

年前后

C.1925

年前后

D.1950

年前后

答案

解析

解析

关闭

第

(1)

题

,

从

N

1

、

N

2

两曲线变化中可以看出

,

在

1850

年左右和

1975

年左右两曲线相交

,

说明两地区世界城市人口所占比重基本持平。第

(2)

题

,

从坐标图可以看出

M

1

、

M

2

分别代表发达地区和欠发达地区的城市化水平。

M

2

曲线在

1925

年开始快速上升。

答案

解析

关闭

(1)D

(2)C

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

8

城市化与我们的生活

城市化对自然环境和人文环境的影响

(d)

(1)

对自然地理环境的影响

①

地形地貌方面

:

主要是强烈改变

下垫面性质

,

使城市产生热岛效应。

②

河流水文方面

:

主要是破坏原有的河网系统

,

导致城市内涝和水体污染。

③

森林植被方面

:

城市建设还会导致森林植被的破坏等。

(2)

对人文地理环境的影响

①

改变土地利用方式

;

②

改变居民就业方式

;

③

改变人文景观

,

如乡村景观被建筑物高大密集的城市景观取代

;

④

人口和产业活动从分散到

集聚

;

⑤

强化了当地与外界的文化交流与融合。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

9

城市环境问题

城市化过程中出现的环境问题及解决措施

(c)

(1)

城市化过程中出现的环境问题主要有

:

人口密集、交通拥挤、地价房租昂贵、环境恶化、就业困难、社会不太安定、生活质量下降等。

(2)

解决措施

:

建立卫星城

,

开发新区

;

改善交通和居住条件

;

保护和治理城市环境

;

治理环境污染

,

扩大绿地面积。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

典例

6

(2015·9

浙江学考测试

,11~12)

下图为

1990—2009

年我国某地区不同规模城市私人汽车拥有量年平均增长率示意图。据此完成下列各题。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(1)

Ⅱ

阶段与

Ⅰ

阶段相比

,

私人汽车拥有量增长率变化最大的是

(

)

A.

小城市

B.

中等城市

C.

大城市

D.

特大及巨大城市

(2)

该地区

Ⅱ

阶段特大及巨大城市私人汽车年均增速相对较低的主要原因有

(

)

A.

产业结构变化

B.

城市职能改变

C.

城市人口下降

D.

城市交通拥堵

答案

解析

解析

关闭

第

(1)

题

,

根据图中信息可知

,

Ⅰ阶段增长率最小是小城市

,

Ⅱ阶段增长率最大的也是小城市

,

故小城市增长率变化最大。故选

A

项。第

(2)

题

,

根据图中信息可知

,

我国处于城市化进程的加速阶段

,

城市发展过程中往往出现交通拥堵等城市问题

,

同时城市公共交通事业发展迅速

,

导致特大及巨大城市中私人汽车拥有量增长速度较低。故选

D

项。

答案

解析

关闭

(1)A

(2)D

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

考点

10

我国城市发展趋势

我国城市发展趋势

(b)

(1)

城市经济逐步成为区域经济增长的主导力量。

(2)

大型中心城市加速发展

,

辐射带动功能显著加强。

(3)

强调以人为本

,

注重构建

和谐

的人居环境。

(4)

有更多的农业人口进入城市或当地的小城镇。

(5)

运用信息化手段提升城市现代化水平。

(6)

控制环境污染和

生态破坏

,

治理各种

“

城市病

”

。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

典例

7

“

海绵城市

”

是指城市能够像海绵一样

,

在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的

“

弹性

”,

下雨时吸水、蓄水、渗水、净水

,

需要时将蓄存的水

“

释放

”

并加以利用。下图为海绵城市与传统城市模式对比示意图。读图

,

完成下列各题。

考点

1

考点

2

考点

3

考点

4

考点

5

考点

6

考点

7

考点

8

考点

9

考点

10

(1)“

海绵城市

”

建设对水循环环节的影响

,

正确的有

(

)

①

调节地表径流

②

调节水汽输送

③

增加大气降水

④

增加地表下渗

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

(2)

建设

“

海绵城市

”

可以

(

)

①

涵养水源

,

修复城市水环境

②

减轻城市建设对生态环境的影响

③

提高管渠、泵站等排水设施的利用率

④

减少城市基础设施建设投资

A.

①②

B.

①④

C.

②③

D.

③④

答案

解析

解析

关闭

第

(1)

题

,

读图

,“

海绵城市

”

建设对水循环环节的影响是调节地表径流

,

使地表径流量减少

,

①对

;

不能调节水汽输送

,

②错

;

不能增加大气降水

,

③错

;

能够增加地表下渗

,

④对。故

B

项正确。第

(2)

题

,

建设

“

海绵城市

”

可以涵养水源

,

修复城市水环境

,

①对

;

减轻城市建设对生态环境的影响

,

②对

;

径流减少

,

降低了管渠、泵站等排水设施的利用率

,

③错

;

会增加城市基础设施建设投资

,

④错。故

A

项正确。

答案

解析

关闭

(1)B

(2)A