- 4.19 MB

- 2021-04-12 发布

山东省滨州阳信国际学校2020届高三第二轮复习质量检测历史试卷

第I卷(选择题 共45分)

注意事项:

第I卷共30小题,每小题1.5分,共45分。在每小题所列的四个选项中,只有一项符合题目要求。每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,不能答在试卷上。

1.周天子分封诸侯时要举行授土授民仪式,既要给受封者颁赐礼器以作凭证,又规定受封者应“以供王职”,“法则周公”,并将这些载入文告,公布于世。这一做法旨在

A.明确周王与诸侯的隶属关系 B.遏制诸侯国之间的相互攻伐

C.缓和周王与诸侯之间的矛盾 D.推动诸侯为周王朝开疆拓土

2.战国时期,齐王给予士人优厚物质待遇,吸引了当时几乎所有著名学派汇集稷下,稷下学宫成为百家争鸣极其引人注目的学术场所。各诸侯国羡慕不已,纷纷仿效。这主要是由于稷下学宫的办学模式

A.具有宽松的学术研究环境 B.重视了对臣民的道德教化

C.符合诸侯争霸的政治需要 D.体现文人管理国家的设想

3.在推翻秦朝的战争中,表现最激烈的是战国末期在原诸侯国领地上的楚,其次是齐、赵,再次是韩、魏、燕,至于关中的秦地则没有发生反秦暴动。对此的合理解释是

A.楚齐赵三地的农耕经济领先关中

B.各地对秦文化的认同存在较大差异

C.东方六国推行郡县制的时间不一

D.秦朝在各地实行了不同的政治制度

4.汉文帝时,政府将田租减为三十税一,开放山林川泽供百姓樵采;汉武帝时,盐铁酒官营,官府在京师设平准官平抑物价;到汉昭帝、元帝时,政府废除酒类专卖改为向卖酒者征税,并允许私人采炼和贩运铁器。这说明西汉时期

A.统治者的好恶决定经济政策 B.经济手段成为集权的重要方式

C.工商业在经济中的地位增强 D.经济政策受制于政治经济形势

5.下图是考古发现的两幅北朝时期的壁画和砖画。这表明当时

A.北方各民族的生产和生活相互交融 B.统治者积极推行封建化政策

C.汉族生活习俗在北方各民族中推广 D.少数民族普遍推行农耕生产

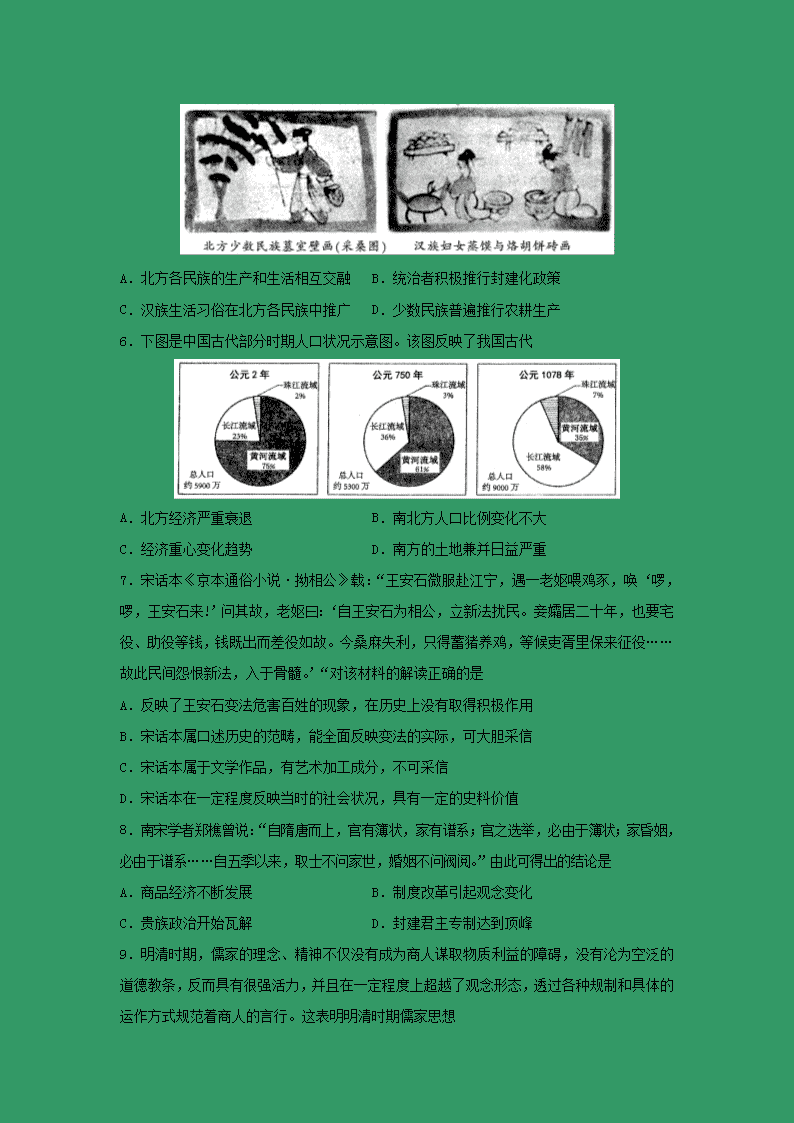

6.下图是中国古代部分时期人口状况示意图。该图反映了我国古代

A.北方经济严重衰退 B.南北方人口比例变化不大

C.经济重心变化趋势 D.南方的土地兼并日益严重

7.宋话本《京本通俗小说·拗相公》载:“王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤‘啰,啰,王安石来!’问其故,老妪曰:‘自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要宅役、助役等钱,钱既出而差役如故。今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役……故此民间怨恨新法,入于骨髓。’“对该材料的解读正确的是

A.反映了王安石变法危害百姓的现象,在历史上没有取得积极作用

B.宋话本属口述历史的范畴,能全面反映变法的实际,可大胆采信

C.宋话本属于文学作品,有艺术加工成分,不可采信

D.宋话本在一定程度反映当时的社会状况,具有一定的史料价值

8.南宋学者郑樵曾说:“自隋唐而上,官有簿状,家有谱系;官之选举,必由于簿状;家昏姻,必由于谱系……自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。”由此可得出的结论是

A.商品经济不断发展 B.制度改革引起观念变化

C.贵族政治开始瓦解 D.封建君主专制达到顶峰

9.明清时期,儒家的理念、精神不仅没有成为商人谋取物质利益的障碍,没有沦为空泛的道德教条,反而具有很强活力,并且在一定程度上超越了观念形态,透过各种规制和具体的运作方式规范着商人的言行。这表明明清时期儒家思想

A.促进了商业经营的有序发展 B.成为商业经营的行为准则

C.提高了工商业者的社会地位 D.冲击了传统的重农抑商政策

10.16世纪40年代至19世纪20年代,通过海上对外贸易流入中国的白银数量约有6亿两。流入的日本白银约2亿两,通过中日直接贸易和转口贸易基本全部输入中国。自1571年后的20年间从美洲流入菲律宾的白银达3000吨,这些白银又基本流入中国。1557~1664年流入澳门的白银为1亿两左右,绝大部分流入中国内地。由此可知,明清时期

A.商品经济发达,领先于世界各地

B.政府采取支持对外商业贸易的政策

C.东西方商人从事以朝贡贸易为主的商业活动

D.一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成

11.曾国藩家书记载:“英夷在江南,抚局已定,盖金陵为南北咽喉,逆夷既已扼吭而据要害,不得不权为和戎之策,以安民而息兵”。材料表明

A.中国迈出了近代化第一步

B.中国已放弃闭关锁国政策

C.西方殖民者对中国的掠夺开始“合法化”

D.清政府开始举办洋务以反对外国侵略

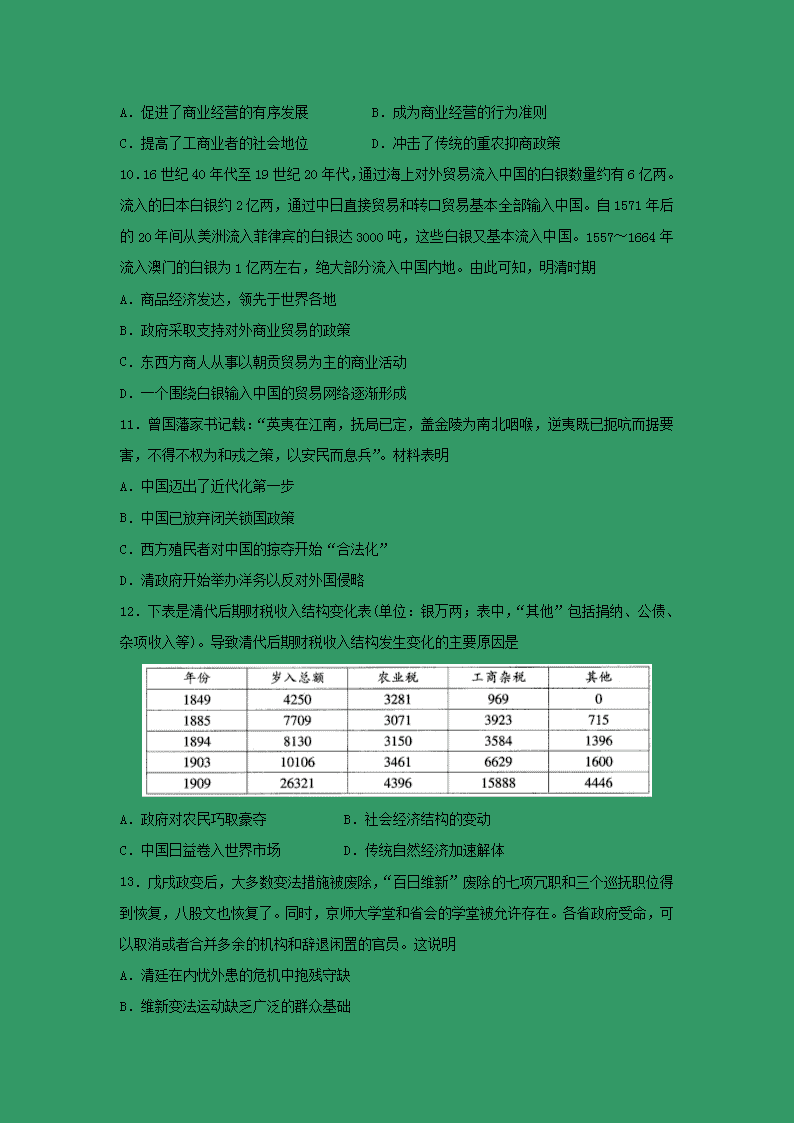

12.下表是清代后期财税收入结构变化表(单位:银万两;表中,“其他”包括捐纳、公债、杂项收入等)。导致清代后期财税收入结构发生变化的主要原因是

A.政府对农民巧取豪夺 B.社会经济结构的变动

C.中国日益卷入世界市场 D.传统自然经济加速解体

13.戊戌政变后,大多数变法措施被废除,“百日维新”废除的七项冗职和三个巡抚职位得到恢复,八股文也恢复了。同时,京师大学堂和省会的学堂被允许存在。各省政府受命,可以取消或者合并多余的机构和辞退闲置的官员。这说明

A.清廷在内忧外患的危机中抱残守缺

B.维新变法运动缺乏广泛的群众基础

C.维新派缺乏政治斗争经验导致失败

D.适度的改革在某种程度上仍在继续

14.有学者认为,甲午战后,有识之士关于“救亡“‘图存”的思考开始进入近代国家转型与民族关系构建层面。正是在国家与民族两条主线的推动下,在对政治革命与民族革命高度一致的认同下,才爆发了辛亥革命。该材料可以用来佐证辛亥革命

A.使群众普遍认同了民主共和制度 B.明确提出了反帝的政治目标

C.是中国近代历史发展的必然结果 D.具有了十分广泛的群众基础

15.长征途中,1934年中共中央提出《关于瑶苗民族中工作原则的指示》,1935年先后发布《为抗日救国告全体同胞书》和《对内蒙古人民宣言》。在这些文件中中共中央均明确表示不打少数民族土豪,不没收宗教上层人士的土地财产。这些政策在当时有利于

A.建立抗日民族统一战线 B.实现革命中心和任务的转移

C.实施民族区域自治制度 D.建立与巩固敌后抗日根据地

16.美国人埃德加·斯诺是较早向世界报道中国共产党和中国革命的外国记者。1937年10月,其西北革命根据地采访录《红星照耀中国》在英国出版,引起世界轰动。1938年12月,该书在上海发行的中文版却更名为《西行漫记》。其改名原因最有可能是

A.便于该书在中国顺利发行 B.凸显延安的抗战中心地位

C.准确界定采访活动的区域 D.遵循新闻采访的中立原则

17.下表是国民政府三个典型年份的财政统计数据表(单位:百万元法币),该表呈现的状况导致国民政府

A.由积极抗战转变为消极抗战 B.社会经济遭到严重破坏

C.谋求关税自主以增加财政收入 D.与美国签订《友好通商航海条约》

18.1949年,在讨论《共同纲领》草稿时,有一位代表提出应该把“实现社会主义”写进《共同纲领》,但以毛泽东为代表的党中央没有同意这个提议。对党中央所持态度的合理解释是,当时

A.中共对革命前途缺乏清醒认识 B.《共同纲领》暂不具有宪法效力

C.中共力求避免重蹈右倾覆辙 D.中国民主革命任务还未完成

19.新中国1954年宪法明确规定居民可“自由居住和迁徙”,而1958年的《中华人民共和国户口登记条例》则规定:“公民由农村迁往城市必须持有城市劳动部门的录用证明或户口登记机关准予迁入的证明”。这一变化

A.旨在减少农村人口,保障农民就业 B.旨在用法律限制城市人口规模

C.适应了当时经济体制变革的要求 D.说明“城乡二元结构”模式适合中国

20.下图为1972~1978年中美进出口总额示意图。它表明

A.中美贸易随着两国关系发展变化出现过波折

B.中美关系正常化导致双边贸易始终保持增长

C.“文革”结束以后中美贸易随即进入快速发展阶段

D.中国重返联合国消除了中美贸易的持续波动

21.改革开放初期,私营企业在发展过程中往往挂靠国有企业和集体企业,戴上“红帽子”经营。1992年后,挂靠的企业通过明确产权,重新注册为私营企业。这一变化说明我国

A.国家经济结构调整成效突出 B.市场经济体制已经建立

C.私营企业已与世界经济接轨 D.经济体制发生重大变化

22.“对罗马人来说,法律首先不是如同我们所理解的那样,并非国王对于所有民社成员发布的命令,而首先是构成国家的各权力代表以说明和反驳的方式所缔结的契约。”这说明了罗马法蕴含

A.君权至上的精神 B.公民主权的精神

C.自由平等的精神 D.三权分立的精神

23.有学者认为,王阳明心学对朱子理学的改造正如在西方马丁·路德对基督教神学的改造具有同等的价值与地位,称其为“中国的马丁·路德”。主要是因为二人都

A.打破了正统思想的权威 B.反对教权对人们的束缚

C.肯定个人的作用和地位 D.促进了人们的思想解放

24.有学者指出,早在18世纪启蒙思想家高举民主、科学大旗,宣扬自由、平等、人权等理念的时候,种族主义、殖民主义、奴隶贸易在西方都是合法的。该学者旨在说明

A.西方推行价值观双重标准由来已久 B.启蒙思想家支持政府的政策

C.启蒙思想与政治实践相背离 D.西方的价值观是普世价值观

25.据统计,在1831年英国有选举权的人约占成年人口的4.4%,英国符合选举资格的农村选民约占农民总数的4%,城镇选民约占城市居民总数的1%多一点。这说明英国

A.君主仍然掌握实权 B.议会下院掌握实权

C.工业革命受到阻碍 D.民主改革势在必行

26.虽然马克思在1848年发表《共产党宣言》时,就把马克思主义的主要观点理论阐述明白,但他仍把后来的时间全部用在了证明自己思想分析的准确性上,花费毕生的精力和心血写出了浩繁卷帙的《资本论》。由此可见,马克思主义

A.建立在持续不断的理性思考之上 B.强调无产阶级自身的解放

C.继承了人类一切优秀的文化遗产 D.主张用暴力打碎国家机器

27.1871年,日本刊物《全译中学西校改定普学规则》中写道:“且初学者未通其语言,未习其文学,故宜先就汉人所译之书,加以研习,以得其略。”这说明日本明治维新

A.坚守儒家文化主阵地 B.全盘接受西方新文化

C.从中国间接输入西学 D.向中国学习改造文化

28.1933年8月,中国《东方杂志》发表的《风靡世界的经济统制论》写道:“苏俄的五年计划上的新生活,不单是该国的一大经济的试验,实在是人类全体的经济生活之一大社会主义试验。”此言论

A.表明学习苏联成为了世界潮流 B.肯定“五年计划”试验的价值

C.揭示了计划经济适合人类全体 D.摒弃了自由主义经济理论

29.第二次世界大战以后,美国与欧共体国民生产总值占世界国民生产总值的比重发生了重大变化。看下面统计图,这种变化

A.表明世界多极化格局已出现 B.说明欧洲的联合进一步密切

C.反映了美欧之间的贸易关系 D.有利于欧共体摆脱美国控制

30.美国总统特朗普极力推行逆全球化政策,先后退出一系列国际组织,对外实行贸易保护主义政策,2018年8月掀起对华贸易战。2020年2月1日英国正式退出欧洲联盟,逆全球化趋势逾发明显。这表明全球化进程中

A.发展中国家成为主要受益者 B.逆全球化成为国际主流现象

C.发达国家主导地位受到冲击 D.新的国际政治格局已经形成

第Ⅱ卷(非选择题 共55分)

注意事项:

1.第Ⅱ卷共4个小题,共55分。

2.用钢笔或圆珠笔将答案答在答题卡上,答在试卷上无效。

31.(17分)图1、图2、图3分别是两汉、北魏、明代的都城示意图。阅读材料,回答问题。

(1)据图1、图2,分析西周到隋唐时期一直定都在长安至洛阳一带的原因。(6分)

(2)据图3并结合所学知识,指出明成祖迁都北京的原因和意义。(7分)

(3)据图1、图2、图3,从时空发展的角度概括中国古代王朝都城迁移的趋势。(4分)

32.(14分)1901年,山东巡抚袁世凯上奏光绪皇帝,要求在山东开办山东大学堂,并组织人员起草了《山东省城试办大学堂暂行章程》。阅读材料,回答问题。

材料一 学堂办法规定:大学堂内区分三等,一备斋,略如各州县之小学堂;二正斋,略如各府厅直隶州之中学堂;三专斋。三斋之外,另设蒙养学堂,自7岁起至14岁止,8年内专令讲读经史,毕业后选入备斋。

学堂条规规定:课士之道,礼法为先,而宗圣尊王尤为要义。堂内应恭祀至圣先师孔子暨本省诸先贤先儒,每月朔望由教习率领诸生行礼,并宣讲圣谕广训,以束身心。

学堂课程规定:备斋以两年为毕业之限,温习中国经史掌故,并授以外国语言文字、史志、地舆、算术等各种浅近之学。正斋以四年为毕业之限,授中国经学、中外史学、中外治法学、算学、天文学、地质学、测量学、格物学、化学、生物学、译学等学科。专斋则以两年至四年为毕业之限,共开设中国经学、中外史学、中外政治学、方言学、商学、工学、矿学、农学、测绘学、医学十门课程。

——摘编自《山东省城试办大学堂暂行章程》

材料二 它作为中国第一部大学章程,在当时成为各省效法的榜样。学部大臣张百熙将山东大学堂办学章程转饬各省,要求各省参照办理。此后,各省纷纷开设大学堂,其“课程、等级、班次,不外山东章程”,或变通办理。

(1)根据材料一和所学知识,指出《山东省城试办大学堂暂行章程》出台的历史背景,并概括其特点。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,简要说明该章程的历史意义。(6分)

33.(12分)“黑死病”是欧洲历史上规模最大、持续时间最长、夺走人的生命最多的一次传染病。阅读材料,回答问题。

材料

黑死病

关于爆发于14世纪中期的这场瘟疫的影响,薄伽丘在其《十日谈》中描述说:“浩劫当前,这城里的法纪和圣规几乎全都荡然无存了;因为神父和执法的官员,也不能例外,都死的死了,病的病了,要不就是连一个手下人也没有,无从执行他们的职务了;因此,简直每个人都可以为所欲为。在这种情况下,享乐主义和个人主义开始抬头。”

美国罗格斯大学历史教授罗伯特,戈特弗里德在其所著《黑死病:中世纪欧洲的自然和人类灾难》一书中说:“薄伽丘笔下的人物崇尚与大多数前辈不同的品质。他们不再热衷于虔诚、军事技艺,而认为智慧和灵活对成功来说是必要的。……报酬和胜利属于那些活跃的或者自助的人”。

(1)请甄别上述材料的历史价值,并说明两者的关系。(6分)

(2)结合材料和所学知识,概括黑死病对欧洲思想领域的影响。(6分)

34.(12分)现代化是一个从传统社会向现代社会转变的过程。阅读材料,回答问题。

材料

世界现代化历程

——据钱乘旦《以现代化为主题构建世界近代史新的学科体系》整理

据材料并结合所学知识,以英国为例,评述该国在上述其中一个阶段的现代化之路。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

参考答案

第I卷(共30小题,每小题1.5分,共45分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

A

C

B

D

A

C

D

B

A

D

C

B

D

C

B

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

A

B

D

C

A

D

B

C

A

D

A

C

B

D

C

第II卷(共4小题,共55分)

31.(17分)

(1)原因:这里是中华民族的起源地,是中华文明的发祥地;自然条件优越,经济发展起步较早,经济发展水平高;是全国的政治中心,战略地位重要,建都于此有利于加强对全国的控制。(6分)

(2)原因:为有效的抗击蒙古人的南袭;进一步控制北方和东北地区维护全国的统一:北京是朱棣的封地和根据地。(3分)

意义:增强了对北方少数民族的防御力量;加强了对北方的控制,巩固了全国的统一;促进了北方经济的恢复和发展;有利于南北经济文化的交流。(4分)

(3)趋势:总体呈现出由西向东发展的趋势:西安——洛阳——开封——北京;(2分)从南宋到清朝,都城的迁移出现由北向南,而后又由南向北移动的趋势:杭州——南京——北京。(2分)

32.(14分)

(1)历史背景:列强侵华加剧,民族危机日益严重,有志之士把兴学育才作为救亡图存的重要途径;洋务运动和戊戌变法运动兴办近代新式学堂的影响;清末新政教育改革措施的推动;近代西方教育制度和教育思想的传入。(4分)

特点:按照学龄差异实行学制递进的办学模式,办学体系完备;强化思想控制,以儒家思想为办学指导思想,以维护封建统治为目的;课程内容中西合璧,既重视中国古典传统文化的教学,又重视西方近代社会科学、政治经济学和自然科学的传授;体现了近代中国教育改革的成果和教育近代化的趋势。(4分)

(2)历史意义:它是中国第一部大学章程,为后来山东大学堂的创办规划了蓝图;它被各省仿效,在全国的大学堂创办过程中发挥了普遍的典范和引领作用;推动了全国各地新式大学堂的诞生,为中国大学教育事业的兴起和发展做出了开创性贡献。(6分)

33.(12分)

(1)价值:《十日谈》中关于黑死病的描述属于文学艺术,但在一定程度反映了当时的社会状况,具有一定的史料价值;《黑死病:中世纪欧洲的自然和人类灾难》一书中的言论属于历史研究成果,具有更高的史料价值。(4分)

关系:两者都可以用来研究黑死病的相关历史,但应与其他相关真实史料相互印证。后者在历史研究的基础上证睨了前者描述的客观性。(2分)

(2)影响:黑死病动摇了教会的绝对权威;促进了个人主义、享乐主义和现实主义的盛行;推动了人文主义、文艺复兴、宗教改革的产生。(6分)

34.(12分)

评述:

示例:

第二阶段,16—18世纪的英国进入了现代化国家。(2分)

英国在产业方面开始“工业革命”,使生产力大大提高;(2分)在国家的政权建设上,资产阶级革命破除封建制度,建立了相对自由、人权平等的社会;(2分)工业革命造成社会分工变动,人们从乡村来到城市,开始城市化。(2分)文艺复兴、启蒙运动宣传了天赋人权、民主平等等思想,逐渐开启了英国人的思想民主化进程。(2分)

英国步入现代社会是世界资本主义发展的必然趋势,英国现代化进程充斥着对外侵略扩张和掠夺,给落后国家和地区的人民带来沉重的灾难。(2分)

(其他阶段,只要论证合理即可得分)