- 40.87 KB

- 2021-02-26 发布

蚌埠市教师“我为高考命题”历史学科试卷

一、选择题:本题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是符合题目要求的。

24.《史记》记载,伍子胥(楚国人)为报父兄被楚平王所杀之仇,逃至吴国,最终引吴兵 攻楚,破城掘墓鞭尸。对此评价较高最有可能出现在( )

A.先秦时期 B. 秦汉时期 C. 宋元时期 D.明清时期

25.学者吴慧在《中国历代粮食亩产研究》中估计,西汉末年粮食单产折合每市亩 264 斤, 每个劳动力生产原粮 3574 斤。到了清代,粮食亩产增至 367 斤,每个劳动力生产粮食则降 至 2262 斤。这表明( )

A.人口过度增长制约农业发展 B.农业生产水平长期保持稳定 C.社会动荡对农业的破坏巨大 D.农业经济结构发生较大变动

26.《唐六典》记载:“凡制敕宣行,大事则称扬德泽,褒美功业,覆奏而施行,小事则署而 颁之。”具有上述职能的是( )

A.中书省 B.门下省 C.尚书省 D.御史台

27.清代《大清律例》卷八规定:“嫡庶子男,除有官荫袭封先尽嫡长子孙。其家财田产,不 问妻妾婢生,止以子数均分。”据此推断( )

A.宗法等级制趋于解体 B.嫡子地位进一步提高 C.“均贫富”思想深入人心 D.土地占有分散化趋势加强

28.林则徐、魏源等人,传统史学称为“地主阶级改革派”,现在多被称作“经世派”。这一 变化的意义在于( )

A.抛弃错误的革命史观 B.厘清与洋务派的关系 C.强调思想变革的“内在理路” D.突出其经邦济世的务实精神

29.1906 年,孙中山在《民报》创刊纪念会的演说中,对朱元璋赞赏有加。同年,《民报》 第 2 号卷首刊载朱元璋像,称之为“中国大民族革命伟人”。朱元璋被如此推崇是因为他( )

A.代表底层民众 B.反对君主专制 C.恢复汉人统治 D.勇于反抗暴政

30.根据共产国际的指示,中共中央于 1935 年 12 月 25 日在陕北瓦窑堡通过决议,决定将“苏 维埃工农共和国”改变为“苏维埃人民共和国”。对此认识正确的是( )

A.中共放弃依靠工农的思想 B.国共关系进一步恶化 C.民族危机进一步加深 D.中共开始从幼稚走向成熟

31.20 世纪 60 年代,我国“先后从日、英等十个资本主义国家引进石油、化工、冶金、电 子和精密仪器等技术和设备,用汇总额为 2.8 亿美元”。其主要背景为( )

A.中苏交恶使经济陷入困 B.世界冷战局势趋于缓和 C.左倾思想得到有效遏制 D.务实外交开创外交新局面

32.法学家西塞罗曾说:“真正的法律乃是一种与自然相符合的正当理性,它具有普遍的适用 性并且是不变而永恒的。罗马的法律和雅典的法律并不会不同,今天的法律和明天的法律也 不会不同”,据此推断,在作者看来( )

A.法律都代表正当理性 B.罗马法与雅典法相互借鉴 C.法律没有更新修改的必要 D.法律功用应维护正义

33.英国史学家阿什顿指出,十七世纪以来,科学家与工业界人士在曼彻斯特文哲会和月社

(民间科技社团)等社团中建立合作,是英国工业革命中的重要现象。这说明当时英国( ) A.工业革命催生科技社团

B.科技发展推动工业革命 C.科学与技术已紧密结合 D.科技社团受到政府压制

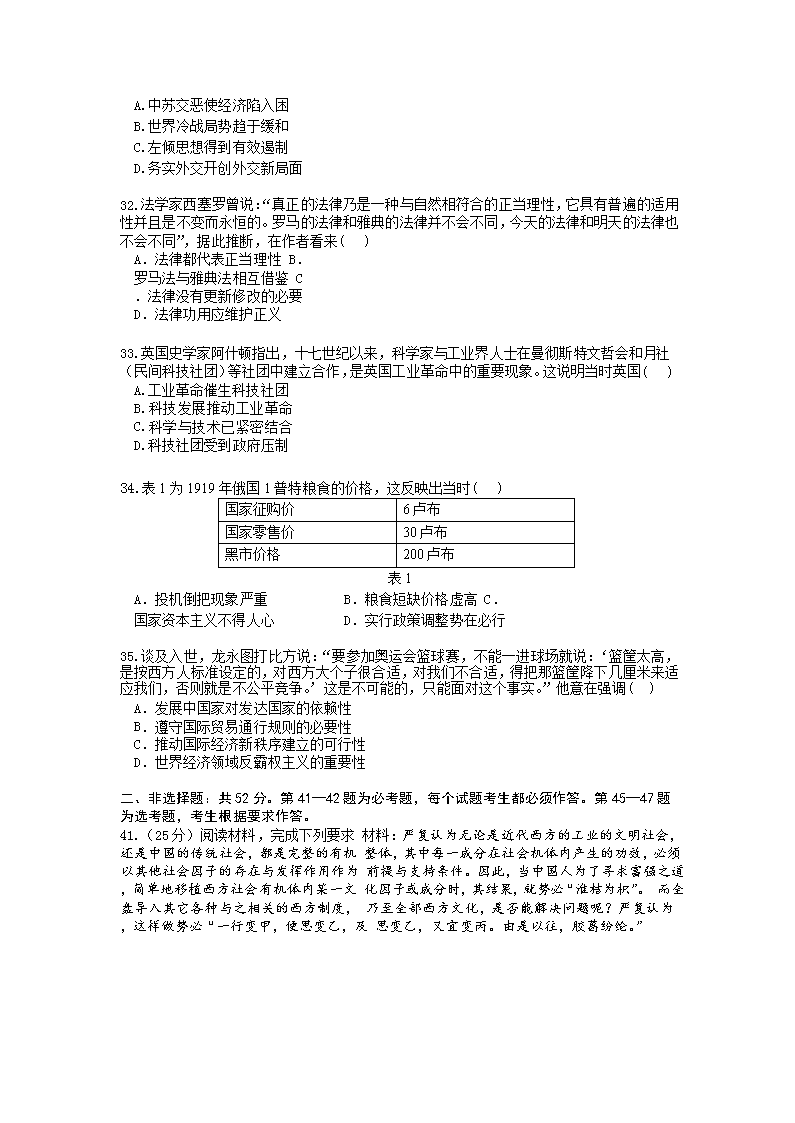

34.表 1 为 1919 年俄国 1 普特粮食的价格,这反映出当时( )

国家征购价

6 卢布

国家零售价

30 卢布

黑市价格

200 卢布

表 1

A.投机倒把现象严重 B.粮食短缺价格虚高 C.国家资本主义不得人心 D.实行政策调整势在必行

35.谈及入世,龙永图打比方说:“要参加奥运会篮球赛,不能一进球场就说:‘篮筐太高, 是按西方人标准设定的,对西方大个子很合适,对我们不合适,得把那篮筐降下几厘米来适 应我们,否则就是不公平竞争。’这是不可能的,只能面对这个事实。”他意在强调( )

A.发展中国家对发达国家的依赖性 B.遵守国际贸易通行规则的必要性

C.推动国际经济新秩序建立的可行性

D.世界经济领域反霸权主义的重要性

二、非选择题:共 52 分。第 41—42 题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 45—47 题 为选考题,考生根据要求作答。

41.(25 分)阅读材料,完成下列要求 材料:严复认为无论是近代西方的工业的文明社会,还是中国的传统社会,都是完整的有机 整体,其中每一成分在社会机体内产生的功效,必须以其他社会因子的存在与发挥作用作为 前提与支持条件。因此,当中国人为了寻求富强之道,简单地移植西方社会有机体内某一文 化因子或成分时,其结果,就势必“淮桔为枳”。 而全盘导入其它各种与之相关的西方制度, 乃至全部西方文化,是否能解决问题呢?严复认为,这样做势必“一行变甲,便思变乙,及 思变乙,又宜变丙。由是以往,胶葛纷纶。”

——萧公权《“严复悖论”与近代新保守主义变革观》

1.根据材料并结合所学知识,概括“严复悖论”的主要内容及背景。(14 分)

2.根据材料结合所学知识,分析“严复悖论”的意义。并就如何避免“严复悖论”谈谈你 的看法。(11 分)

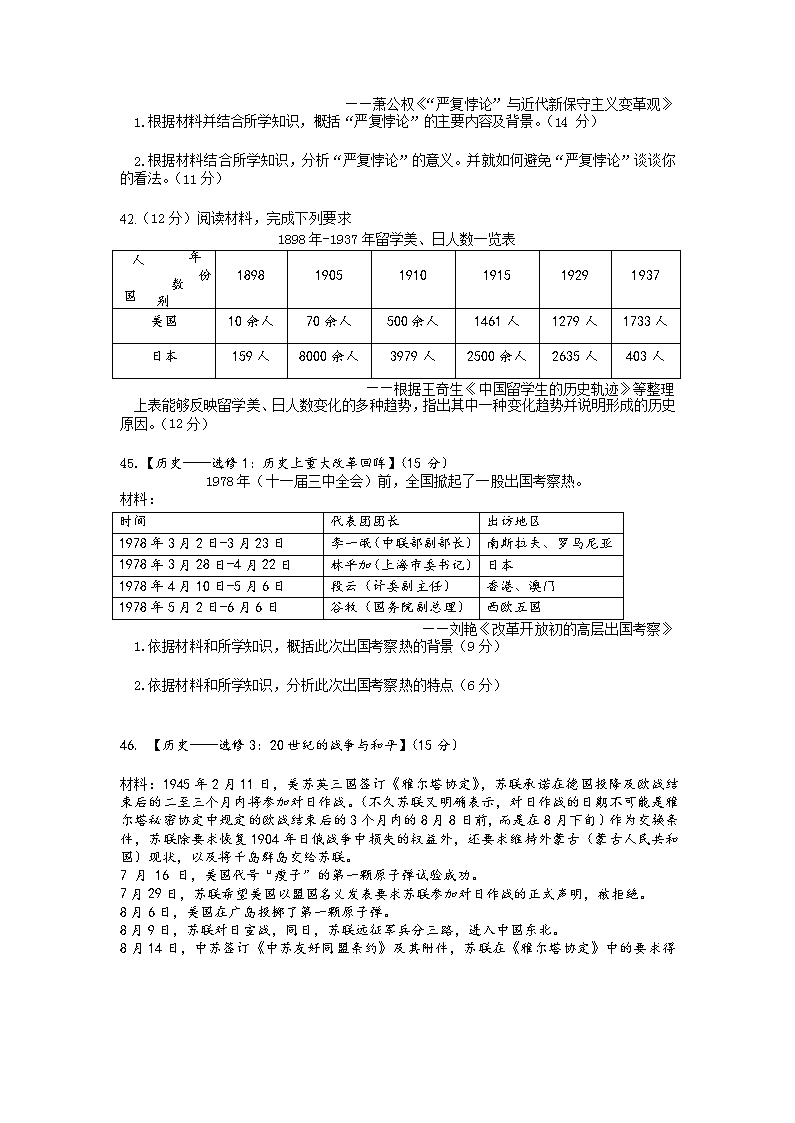

42.(12 分)阅读材料,完成下列要求

1898 年-1937 年留学美、日人数一览表

人 年

份 数

国 别

1898

1905

1910

1915

1929

1937

美国

10 余人

70 余人

500 余人

1461 人

1279 人

1733 人

日本

159 人

8000 余人

3979 人

2500 余人

2635 人

403 人

——根据王奇生《中国留学生的历史轨迹》等整理

上表能够反映留学美、日人数变化的多种趋势,指出其中一种变化趋势并说明形成的历史 原因。(12 分)

45.【历史——选修 1:历史上重大改革回眸】(15 分)

1978 年(十一届三中全会)前,全国掀起了一股出国考察热。

材料:

时间

代表团团长

出访地区

1978 年 3 月 2 日-3 月 23 日

李一氓(中联部副部长)

南斯拉夫、罗马尼亚

1978 年 3 月 28 日-4 月 22 日

林乎加(上海市委书记)

日本

1978 年 4 月 10 日-5 月 6 日

段云(计委副主任)

香港、澳门

1978 年 5 月 2 日-6 月 6 日

谷牧(国务院副总理)

西欧五国

——刘艳《改革开放初的高层出国考察》

1.依据材料和所学知识,概括此次出国考察热的背景(9 分)

2.依据材料和所学知识,分析此次出国考察热的特点(6 分)

46. 【历史——选修 3:20 世纪的战争与和平】(15 分)

材料:1945 年 2 月 11 日,美苏英三国签订《雅尔塔协定》,苏联承诺在德国投降及欧战结 束后的二至三个月内将参加对日作战。(不久苏联又明确表示,对日作战的日期不可能是雅 尔塔秘密协定中规定的欧战结束后的 3 个月内的 8 月 8 日前,而是在 8 月下旬)作为交换条 件,苏联除要求恢复 1904 年日俄战争中损失的权益外,还要求维持外蒙古(蒙古人民共和 国)现状,以及将千岛群岛交给苏联。

7 月 16 日,美国代号“瘦子”的第一颗原子弹试验成功。

7 月 29 日,苏联希望美国以盟国名义发表要求苏联参加对日作战的正式声明,被拒绝。

8 月 6 日,美国在广岛投掷了第一颗原子弹。

8 月 9 日,苏联对日宣战,同日,苏联远征军兵分三路,进入中国东北。

8 月 14 日,中苏签订《中苏友好同盟条约》及其附件,苏联在《雅尔塔协定》中的要求得

以实现。

8 月 15 日,日本宣布无条件投降。

——张惠民《关于苏联出兵中国东北的几个问题》

1.根据材料和所学知识,分析苏联提前对日作战的原因。(9 分)

2.根据材料和所学知识,分析苏联出兵东北对中国的影响。(6 分)

47.【历史——选修 4:中外历史人物评说】(15 分) 材料:狄青字汉臣,汾州西河人。善骑射。宝元初,赵元昊反,诏择卫士从边,以青为三班 差使、殿侍、延州指使。时偏将屡为贼败,士卒多畏怯,青行常为先锋。出入贼中,皆披靡 莫敢当。

皇佑中,广源州蛮侬智高反,仁宗犹以为忧。青上表请行,自言:“臣起行伍,非战伐 无以报国。”皇佑五年,青执白旗麾骑兵,纵左右翼,出贼不意,大败之。帝嘉其功,拜枢 密使。

青在枢密四年,每出,士卒辄指目以相矜夸。又言者以青家狗生角,且数有光怪。嘉祐 中,京师大水,青避水徙家相国寺,行止殿上,人情颇疑,乃罢青为同中书门下平章事,出 判陈州。明年二月,疽发髭,卒。帝发哀,赠中书令,谥武襄。

——摘编自《宋史·狄青传》

1.依据材料并结合所学知识,概括狄青受重用的原因(9 分)

2.依据材料并结合所学知识,分析狄青最终被贬的原因(6 分)

一.选择题

参考答案

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

A

A

B

D

C

C

C

A

D

B

D

B

二、非选择题

41.(1)内容:在学习西学时,单项导人西方文化因子难以奏效,因为被引入的每一项因子 与制度都需要一系列西方有机体内其它因子的支持与配合;全方位引人西方文化因子与制度 也是不可能的,因为这些因子实际上是不可穷尽的。(6 分) 背景:鸦片战争后,学习西方以挽救民族危亡成为时代潮流;洋务运动单纯引进西方科技, 强调“中学为体,西学为用”的失败;维新派主张学习西方政治制度,同样不能达到预期目 标;在如何学习西方的问题上,激进主义思潮不断强化。(8 分)

(2)意义:对于如何有效地学习西方、完整地理解中西方文化、如何处理中学与西学之间 的关系等具有启发意义。(6 分)

看法:(言之成理,可酌情赋分)(5 分)

42.评分说明:正确指出材料反映的一种变化趋势,根据史实对变化趋势原因的说明充分恰 当。(可单独就美国或日本为视角;也可美日相比较;考察时段可长可短.)

示例:

趋势:19 世纪末到 1905 年间,留学日本的人数急剧上升,人数众多(4 分) 原因:甲午战争中国战败;相对于欧美,留学日本的便利;清末改革对留学的支持;日俄战 争,日本胜利;(8 分)(“示例”只作阅卷参考,不作为唯一标准答案。)

45. (1)背景:文革结束,百废待兴;经济落后,渴望摆脱困境;思想束缚趋于宽松;外 交关系的改善。(9 分)(任答三点)

(2)特点:规格高,受重视;时间长,范围广;考察对象主要为发达资本主义国家或地区 以及改革中的社会主义国家)(6 分)

46. (1)对日作战是获得《雅尔塔协定》中苏联权益的前提;美国原子弹实验成功;美国 试图排斥苏联对日军事行动;美国在广岛投放原子弹,日本投降在即。(任答三点,9 分)

(2)加速了日本的投降;签署《中苏友好同盟条约》及其附件损害中国利益;影响中国内 战。(6 分)

47. (1)军事才能卓越,有勇有谋;身先士卒,忠君报国;屡立战功,平定各地叛乱。(9 分)

(2)“重文轻武”思想的影响;声名日隆,功高盖主;行为失当,流言中伤。(6 分)