- 186.29 KB

- 2024-05-13 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

第 1 页,共 12 页

2020 年新高考地区选考科目等级考试全真模拟卷 01

历史卷(天津卷)

(时间: 90 分钟,满分: 100 分)

(第 I 卷 选择题 45 分)

一、单选题(本大题共 15 小题,共 45 分)

1. 《荀子 ?君道篇第十二》中载: “法者,治之端也;君子者,治之原也。故,有君子,则法虽省,足以

追矣;无君子,则法虽具,失先后之施。不能应事之变,足以乱矣。 ”在此,荀子强调的是( )

A. 废除严苛的法律,由国君以德治国 B. 法律应当由进德高尚的君子制定

C. 执法者素质是有效实施法治的关键 D. 执法时应将君子与小人区别对待

【答案】 C

【解析】 材料的主要内容是荀子认为法不能自然在人们心里形成, 统治者的命令也不能颁布后自然就执行,

必然需要有善于执法、正直的人来具体的执行才可以。正直的君子是国家安定,政治清明的根源,有了君

子的治国,法律虽然不繁复,但却也是值得后世推崇的;没有一个良吏治理的国家,法律虽然完备,但也

不会使国家安定与稳定,体现儒家的道德要求与法制思想的结合,故 C 符合; 材料中未涉及要求废除严

苛的法律,故 A 排除; 材料体现法律实施者的素质对法律实施产生的影响,而不是强调法律应当由道德

高尚的君子制定, 故 B 项错误; 材料中的君子指的是执政者的素质, 不是君子和小人之分, 故 D 项错误。

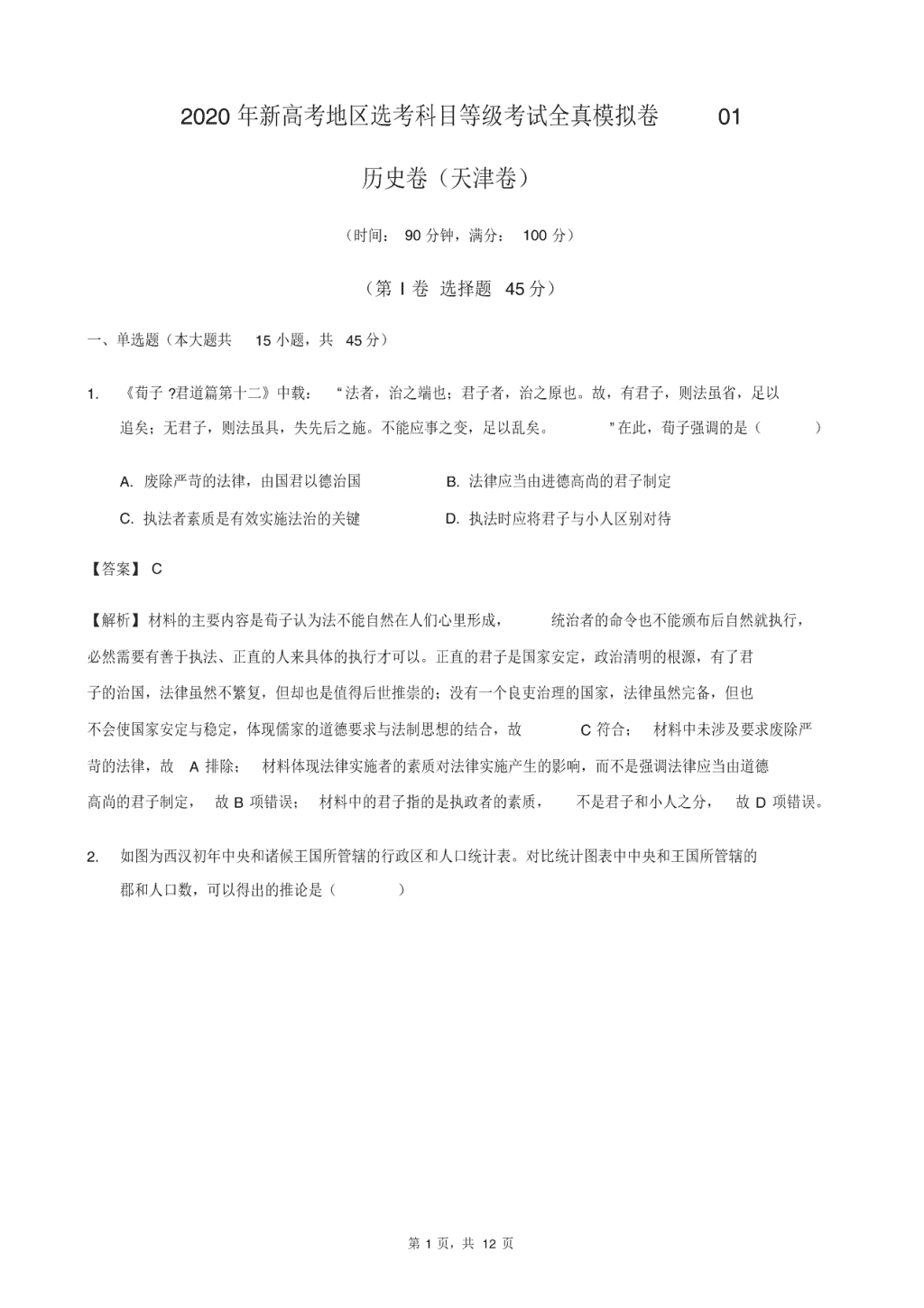

2. 如图为西汉初年中央和诸候王国所管辖的行政区和人口统计表。对比统计图表中中央和王国所管辖的

郡和人口数,可以得出的推论是( )

第 2 页,共 12 页

A. 西汉的大部分地区未实行郡县制 B. 中央政府已经为王国势力所控制

C. 多数人口不赞成实行中央集权制 D. 中央辖区经济发展高于王国辖区

【答案】 D

【解析】 A .从材料可以看出,中央可以管辖郡,地方分封的王国也可以管辖郡,说明西汉已经普遍实行

了郡县制; B.材料只能看出地方王国势力比较大,看不出他们能控制中央; C.材料反映的是中央和地方

管辖人口的差距,并不能体现出这些人的态度和观点; D.从材料可以看出,中央辖区的郡数量远远少于

王国所管辖的郡, 但是人口相差却不是很多, 说明中央管辖的地区经济发展水平高, 能养活的人口比较多。

3. 日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市 “坊市制 ’’的崩溃,在 “农村 --农村市场 --半农村城市 --中小

城市产生 ”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的

方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁( )

A. 促使城市功能完全经济化 B. 使商品生产规模空前扩大

C. 带动了社会经济的商品化 D. 使农村经济实现了商品化

【答案】 C

【解析】唐宋时期城市的经济功能增强,但不是完全经济化,故 A 项错误;材料反映的是城市的发展,不

是商品生产规模的扩大,故 B 项错误;材料中 “农村 --农村市场 --半农村城市 --中小城市产生 ”、“使农村经

济走向依存于市场的方向 ”说明城市经济的发展带动了农村经济发展, 有利于社会的商品化, 故 C 项正确;

材料中只是说明推动了农村商品经济的发展,不是说农村实现了商品化,农村仍是自然经济为主体,故 D

项错误。

4. 下表为明代小说 “三言 ”“二拍 ”主要人物形象及人数统计表。

艺术形象 财主及子女 大、小商人及子女 官宦之子女 侠士 皇帝、皇后、太子

第 3 页,共 12 页

出现人数 21 142 52 6 25

据此可知( )

A. 商品经济发展影响文学创作 B. 古代侠义精神日益走向没落

C. 官宦文学被平民文学所取代 D. 世俗文学是明代文化的主流

【答案】 A

【解析】从表格可以看出,人物形象出现最多的是大、小商人及子女,这和明代商品经济的繁蒙有着密切

的关系,故答案选 A ;只从明代 “三言 ”“二拍 ”是无法看出文化主流和时代精神的,所以排除 BCD ;

5. 陕甘宁边区在一份文件中讲到: “政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶

级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的依据 ⋯⋯ 现在则工人、农民、地主、资本家,都是

平等的有权利。 ”这一精神的贯彻( )

A. 推动了土地革命的顺利开展 B. 适应了民族战争新形势的需要

C. 巩固了国民革命的社会基础 D. 壮大了反抗国民党政府的力量

【答案】 B

【解析】结合所学知识,陕甘宁边区为抗日战争时期的中共中央所在地和抗日根据地,根据题干材料 “应

当根据各阶级的共同利害出发 ”、“现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的权利 ”可知,这一精神的

贯彻有利于团结全民族一切力量抗战, 故 B 项正确; 题干材料与土地革命无关, 故 A 项错误; 陕甘宁边区

为抗日战争时期的中共中央所在地和抗日根据地,与国民革命无关,故 C 项错误;题干反映的抗日战争,

不是反抗国民党政府,故 D 项错误。

6. 美国的警察由每个州独立管理。 警服制式、颜色和配枪不一样。比如:加利福尼亚州,黑色制服,大

檐帽,配枪博莱塔; 德克萨斯州, 军绿色制服, 牛仔帽, 配枪柯尔特。 这一现象体现了美国宪法的 ( )

A. 三权分立原则 B. 联邦制原则

C. 中央集权制原则 D. 人民主权原则

【答案】 B

【解析】依据所学可知,根据 1787 年宪法,美国确立三权分立的联邦体制,在这一制度下,联邦政府享

有政治、经济、外交等大权,同时地方享有一定的自治权。题干材料正反映了这一特点。

第 4 页,共 12 页

7. 从十五、 十六世纪的地理大发现开始, 西方殖民者走遍全球。 凡海水所及之处, 几乎均有他们的踪迹。

直至 19 世纪末世界终于被瓜分完毕,其势力蔓延到世界各个角落为止,全球化初具雏形。在这个过

程中,资本主义表现出来的最大特征是( )

A. 极端的掠夺性 B. 无限的扩张性 C. 竞争的有序性 D. 统治的残暴性

【答案】 B

【解析】 依据 “西方殖民者走遍全球 ”“凡海水所及之处, 几乎均有他们的踪迹 ”“势力蔓延到世界各个角落为

止”等信息可知资本主义表现出来的最大特征是无限的扩张性,故 B 项正确;残暴性、掠夺性等都是资本

主义的本性,而这些都表现在扩张性当中,没有资本的扩张,就不会有全球化,故 ACD 错误。

8. 嘉庆六年( 1801 年)到道光十八年( 1838 年),唯一的对外通商出口城市 —— 广州的关税达到 185

万两白银。嘉庆五年( 1800 年)到道光九年( 1829 年),全国每年出口的棉布达百万匹以上。杭州

的丝绸衬衫成为英国市场上的畅销品,备受英国人的青睐。这种状况表明()

A. 中国开辟了广阔的外贸市场 B. 南方地区传统自然经济瓦解

C. 岭南地区经济完全超越北方 D. 长途贩运促进对外贸易发展

【答案】 D

【解析】本题主要考查清朝经济发展的相关知识,旨在考查运用所学知识解读材料信息的能力。结合所学

知识,中国当时仍坚持闭关锁国政策,故 A 项表述不符合史实,排除;鸦片战争后,中国的自然经济开始

逐步解体,故 B 项不符合题干要求;题干未体现出南北经济的对比,排除 C 项;随着商业的发展,长途贩

运业的兴盛,使大量手工业制品纷纷销往国外,因而 D 项符合题干要求。故选 D。

9. “就时间轴而言, 20 世纪可分为三个时期: 一、以德国为中心的世界战争时代 (1914 年至 1945 年);

二、两大超强相互对峙的时代( 1945 年至 1989 年);三、传统的国际强权系统终结之后的时代。 ”

这种历史时期的划分注重了

A. 大国对历史的影响 B. 时间的不断更替

C. 战争对世界的影响 D. 国际关系的变革

【答案】 D

【解析】本题考查对 20 世纪国际关系的变革的理解,考查学生运用所学知识解读材料和解决实际问题的

能力。根据材料并结合所学知识可知:以德国为中心的世界战争时代( 1914 年至 1945 年)是围绕第一次

第 5 页,共 12 页

和第二次世界大战及战后国际关系的变化时期;两大超强相互对峙的时代( 1945 年至 1989 年)是指以美

苏为首的两极格局的相互对峙时期;传统的国际强权系统终结之后的时代是指苏联解体后,两极格局,结

束世界朝多极化方向发展的趋势。据以上分析可知,这种时期的划分,注重了国际关系的演变和变革, D

项符合题意; ABC 三项不符合材料中的划分主旨。故选 D。

10. 20 世纪的世界,战争与和平交织,大国争夺,风云多变,一战前形成了三国同盟和三国协约的对峙局

面,二战前形成了臭名昭著的轴心国同盟,二战后又出现北约和华约的对峙格局。这些现象反映的共

同问题是 ( )

A. 大国结盟威胁世界和平 B. 法西斯势力的猖獗

C. 帝国主义国家间的争夺 D. “冷战 ”局面的形成

【答案】 A

【解析】本题考查世界战争相关知识,旨在考查比较分析问题的能力。一战前形成了三国同盟和三国协约

的对峙局面,二战前形成了臭名昭著的轴心国同盟,都推到了战争的爆发;二战后又出现北约和华约的对

峙格局,使得世界长期不宁;三者都威胁到了世界和平, A 正确。 B 只符合 “二战前形成了臭名昭著的轴心

国同盟 ”,C 只符合前两者, D 只符合后者,所以 BCD 不属于三者的共性。故选 A。

11. 1977 年, 我国各大专院校录取新生 27.3 万人, 至 1988 年高校在校生总规模达 206 万人, 2001 年增长

至 719 万人,在此期间,高等职业教育和各种形式的成人高等教育的入学人数也有很大增长。由此可

知( )

A. 社会对专业人才的需求得到了解决 B. 高等教育实现了与生产劳动相结合

C. 人才选拔制度的改革适应了经济社会发展 D. 恢复统一高考制度促进了高等教育的普及

【答案】 C

【解析】依据题干材料,结合所学可知,高校在校生规模的扩大是经济社会发展的结果和要求,说明人才

选拔制度的改革适应了经济社会的发展趋势,故 C 项正确; AB 两项说法过于绝对化,应排除; D 项不是

题干材料的主旨,而且只是反映材料一部分信息,应排除。

12. 1964 年,中法建立外交关系。 1966 年,法国总统戴高乐访问苏联,两国发表了联合声明,强调由欧

洲人来考虑和解决欧洲事务,还达成了空间技术合作协定,进一步扩大了合作领域。这表明( )

A. 西方资本主义阵营出现分化 B. 欧洲一体化向纵深发展

C. 世界多极化趋势进一步加强 D. 法国改变战略目标与价值取向

第 6 页,共 12 页

【答案】 A

【解析】 ”法国总统戴高乐访问苏联,两国发表了联合声明,强调由欧洲人来考虑和解决欧洲事务,还达

成了空间技术合作协定,进一步扩大了合作领域 “表明西方资本主义阵营出现分化,故 A 正确;

欧洲一体化形成于 1967 年,故 B 错误; CD 材料未体现,排除。

13. 1953 年 10 月,中共中央决定在全国范围内实行粮食的统购统销,在农村向全部农户实行粮食计划收

购的政策,由国家严格控制粮食市场。粮食的统购统销( )

A. 加快了我国农村经济的恢复和发展 B. 有力地促进了各地农村的政权建设

C. 将农民经济生活纳入国家计划体制 D. 为国家工业化建设提供劳动力资源

【答案】 C

【解析】 1953 年 10 月的时候, 中国的经济发展状况是经济已经恢复完成, 所以 A 项错误。 B 项为无关项,

粮食的统购统销与政权建设无关。 D 项也是无关项。 1953 年至 1956 年是中国三大改造时期,材料中内容

正是这个时期的现象反映, C 项内容符合改造时期的内容。

14. 20 世纪 20 年代,苏俄 “新经济政策 ”的提出, “农村包围城市 ”道路的开创; 20 世纪 30 年代,美国 “新

政 ”的实施; 20 世纪 90 年代,社会主义市场经济的建立。所有这些反映的本质问题是( )

A. 社会主义和资本主义要互相借鉴 B. 社会主义和资本主义制度没有优劣之分

C. 这些历史巨人善于化腐朽为神奇 D. 实事求是这一人类智慧的意义是世界性的

【答案】 D

【解析】 本题考查新经济政策、 罗斯福新政、 毛泽东思想和邓小平理论的相关知识, 旨在考查知识的迁移、

认知与分析问题的能力。题目中的 “新经济政策 ”、“‘农村包围城市 ’道路 ”、“罗斯福新政 ”和 “邓小平的南方

谈话 ”均体现了列宁、毛泽东、罗斯福和邓小平从本国实际出发,适时提出与之相符的经济政策或革命思

想的实事求是的品质,这表明 “实事求是 ”这一人类智慧的意义是世界性的,故 D 符合题意; “社会主义和

资本主义要互相借鉴 ”的表述 与 “‘农村包围城市 ’道路的开创 ”不符,错误,排除 A;马克思主义学说认为,

随着生产力的不断发展,社会主义必将取代资本主义。故 B 项的表述错误,排除; C 项所述材料无体现,

排除。故选 D。

15. 文艺复兴思想家主张人追求财富和现世的幸福,启蒙思想家考虑 “要寻求一种结合的形式,使它能够

以全部共同的力量来防御和保护每个结合者的人身和财富。 ”从中可以看出启蒙思想家思考的问题与

文艺复兴时期相比,突出强调了( )

第 7 页,共 12 页

A. 构建民权政府 B. 批判神权统治 C. 鼓吹人性解放 D. 主张平等自由

【答案】 A

【解析】本题考查文艺复兴和启蒙运动,旨在考查准确解读材料和比较分析问题的能力。从材料分析,启

蒙思想家思考的问题与文艺复兴时期相比,突出强调了构建理性王国来保护每个结合者的人身和财富,故

A 项符合题意; BC 是共同点,不符合题意,可排除; D 项是不同点,但与题干材料无关,不符合题意,

可排除。故选 A。

(第 II 卷 选择题 55 分)

二、材料解析题(本大题共 2 小题,共 55 分)

16. (20 分)明朝中后期商品经济繁荣,海外贸易一度活跃。阅读下列材料:

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物

的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利 5 两白银,比种植水稻要高出

一到两倍。 当地部分养蚕人自己不种桑树, 依靠购买桑叶养蚕。 嘉定县因种植棉花, “不产米, 仰食四方 ”。

当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人 “藏镪(白银)有至百万者 ”,而资本二三十万两

白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、 万历年间, 民间海外贸易兴起, 中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。 他们用瓷器、

丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷

器。隆庆元年( 1567 年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度

的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支

付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

--以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。( 6 分)

(2)据材料二并结合所学知识, 归纳明朝海外贸易 “一度活跃 ”的原因, 说明海外白银流入中国的主要背景。

(8 分)

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。( 6 分)

第 8 页,共 12 页

【答案】( 1)表现:经济作物大量种植;农产品商品化程度加深;商人资本雄厚;商帮(徽商、晋商)

活跃。

(2)原因:中国商人主动参与海外贸易;政府开放(放松)海禁;设立专门管理机构。

背景:新航路开辟;殖民者掠夺美洲白银(贵金属);中国手工业品在海外受欢迎;外国无合适商品与中

国交换,不得不用白银支付。

(3)作用:白银成为主要流通货币;促进了商品经济发展(商业繁荣);加强了中国与世界的经济联系。

【解析】( 1)解答的关键从 “使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物 ”“商人拥有

雄厚的资本 ”“徽州商人 ”切入,结合明朝中后期商品经济发展进行思考;

(2)解答的关键从 “明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地

位 ”切入,结合明朝海外贸易进行思考;

(3)解答的关键是从积极作用入手,结合白银成为主要流通货币;促进了商品经济发展(商业繁荣);

加强了中国与世界的经济联系进行思考。

本题考查了明朝中后期商品经济的发展和海外贸易,考查学生准确解读材料,获取有效信息,调动、运用

知识解决问题的能力,本题难度适中。

17. (20 分)近代以来,不同国家的经济发展之间相互影响,推动世界经济向前发展。

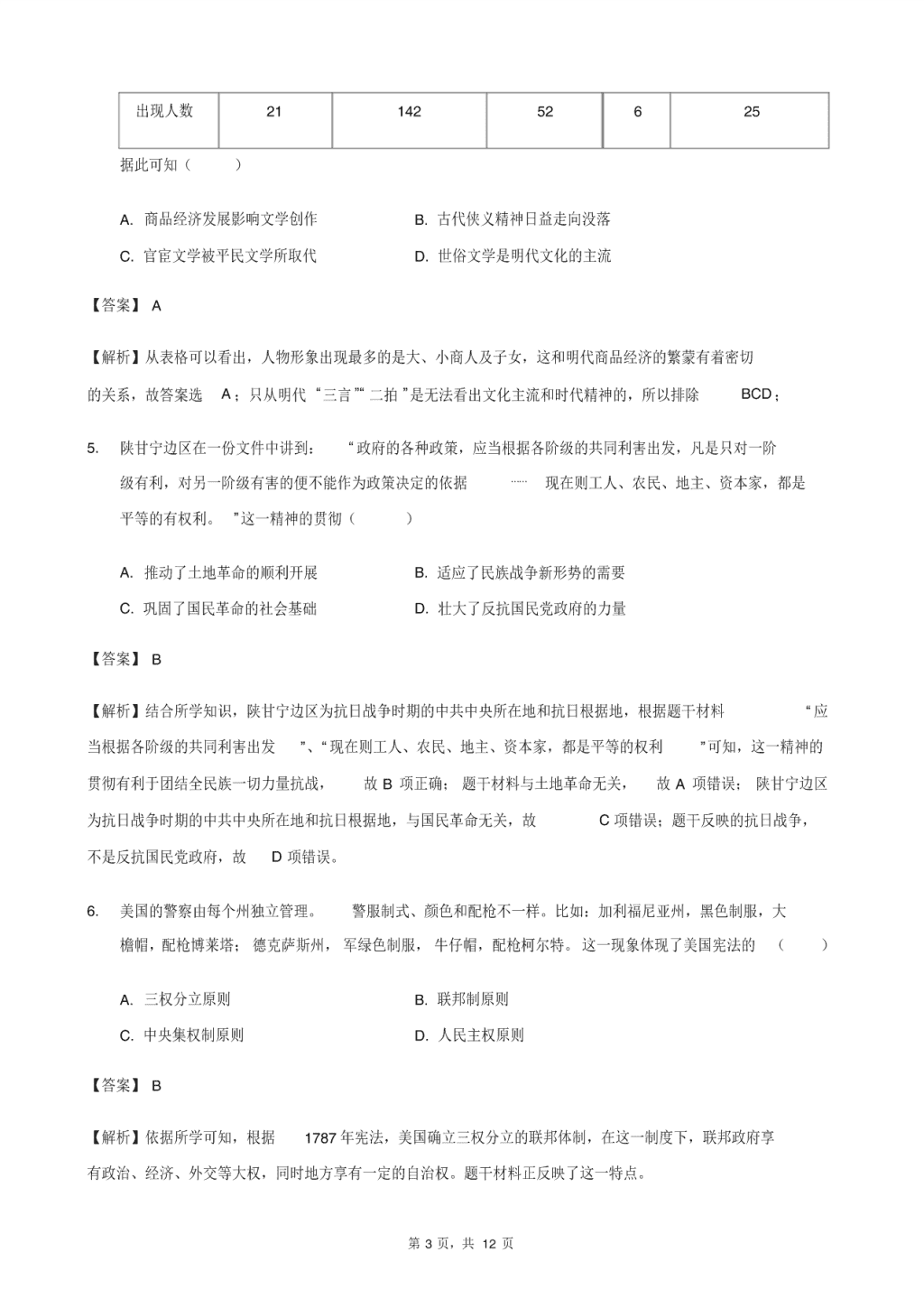

材料一 十九世纪晚期英国海外贸易示意图

材料二 当世界上其他国家, 至少就自由化西方资本主义国家而言, 经济陷入一片停滞之时, 唯独苏联 ⋯⋯

最保守的估计,从 1929 年开始,一直到 1940 年,苏联工业产量便增加了 3 倍。 1938 年时,苏联总生产量

在全球所占的比例, 已从 1929 年的 5%跃升为 18%。同一时期, 美英法三国的比例, 却由全球总额的 59%

跌落为 52%。更令人惊奇的是,苏联境内毫无失业现象。于是不分意识形态,众人开始以苏联为师。

材料三 罗斯福新政被当时的评论斥责为是 “由莫斯科之手 ”签署的“带有苏联印章的红色新政 ”,是要以布尔

什维克 -马克思主义的模样改造美国。

第 9 页,共 12 页

(1)材料一反映了世界经济发展的哪一现象?结合所学简述这一现象形成的过程。 (8 分)

(2)结合材料二, 指出 20 世纪 30 年代苏联与美英法三国经济的不同发展趋势。 “以苏联为师 ”主要是指什

么? (6 分)

(3)依据材料三,概括时评对于罗斯福新政所持的观点。你是否赞同?请结合所学说明理由。( 6 分)

【答案】( 1)世界市场的形成。

①新航路开辟后,世界市场的雏形开始形成(初具雏形)。

②16-19 世纪,荷兰、法国、英国的殖民扩张推动世界市场的拓展。

③19 世纪中期,工业革命世界市场初步形成。

④十九世纪晚期至二十世纪初第二次工业革命,世界市场正式(最终)形成。

(2)苏联工业化快速发展,总生产量在全球所占的比例大幅度上升;美英法三国陷入经济危机,总生产

量在全球所占的比例出现下降; “以苏联为师 ”是指美国等关注苏联的计划经济模式,加强对经济的全面干

预

(3)观点:罗斯福新政采取了苏联式经济手段,带有鲜明的社会主义特征。

答案 1:

同意。因为新政加强了对工业的计划指导(其他如限制私人企业的自由经营、保障工人的基本权利、提高

工人的政治地位等皆可),这在形式上带有典型的社会主义经济的特征。

答案 2:

不同意。因为新政虽然采取了全面干预经济的手段,维护的仍是资本主义经济制度,其实质是在不触动资

本主义制度的前提下,对美国经济制度进行的调整和改造,这与社会主义的计划经济模式有天壤之别。

【解析】 本题考查世界市场的形成过程, 考查学生解读图表信息的能力和知识运用能力。 依据示意图可知,

该图反映了世界市场的形成。 依据所学从开始形成、 拓展、 初步形成、 最终形成 4 个方面说明其形成过程。

本题考查 20 世纪 30 年代苏联与美英法三国经济的不同发展趋势,考查学生解读材料获取信息的能力。依

据材料 “从 1929 年开始,一直到 1940 年,苏联工业产量便增加了 3 倍。 1938 年时,苏联总生产量在全球

所占的比例,已从 1929 年的 5%跃升为 18%”得出:苏联工业化快速发展,总生产量在全球所占的比例大

第 10 页,共 12 页

幅度上升。 依据材料 “美英法三国的比例, 却由全球总额的 59%跌落为 52%”得出: 美英法三国陷入经济危

机,总生产量在全球所占的比例出现下降。依据所学得出: “以苏联为师 ”是指美国等关注苏联的计划经济

模式,加强对经济的全面干预。

本题考查罗斯福新政的相关知识,考查学生分析问题的能力。解题步骤:先提炼观点,再运用所学知识说

明理由。言之有理即可,必须能自圆其说。就本题而言,依据 “是要以布尔什维克 -马克思主义的模样改造

美国 ”得出观点:罗斯福新政采取了苏联式经济手段,带有鲜明的社会主义特征。如果同意,可回答出:

新政加强了对工业的计划指导,在形式上带有典型的社会主义经济的特征。如果不同意,可回答出:维护

的仍是资本主义经济制度, 其实质是在不触动资本主义制度的前提下, 对美国经济制度进行的调整和改造,

这与社会主义的计划经济模式有天壤之别。

18. (15 分)阅读下表,完成下列要求。

材料

表 3

19 世纪

经济领域 政治领域 思想文化领域

欧洲:

1814 年,史蒂芬孙发明蒸汽

机车。 1840 年前后英国完成

工业革命,成为 “世界工

厂”19世纪 70 年代后电力工

业开始出现,电灯,电报等

相继问世。

中国:

1845 年,英商约翰 ·柯拜在

广州创办柯拜船坞。 1863 年

英国人赫德出任清政府海关

总税务司。 1872 年,李鸿章

欧洲:

1832 年英国议会改革;

1861 年俄国废除农奴制;

1871 年巴黎公社成立;

1871 年德意志统一。

中国:

1840 年中英鸦片战争爆

发;《南京条约》签订。

1851 年太平天国运动爆

发; 1856 年英法联合发动

第二次鸦片战争。 1895 年

康有为等人发起 “公车上

欧洲:

1832 年英国浪漫主义诗

人拜伦完成组诗《唐

璜》; 1848 年《共产党

宣言》发表; 1859 年达

尔文发表《物种起源》,

同年,英国自由主义大

师约翰 ·密尔发表《论自

由》。

中国:

1842 年《海国图志》成

书。 1861 年京师同文馆

第 11 页,共 12 页

在上海创办轮船招商局,同

年华侨陈启源在广东创办继

昌隆缫丝厂。 1898 年创办大

生纱厂。

书 ”。 开办。 1894 年郑观应编

成《盛世危言》。 1897

年严复在天津创办《国

闻报》。

—— 据人民版高中历史教材等资料整理

此表为 19 世纪中国和欧洲在政治、经济、思想文化领域发生的部分历史事件。以表中紧密关联的历史信

息为基础,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。 (要求:写明论题、史论结合,历史术语准确 )

【答案】示例一:工业革命引起了中西方历史发生转折性变化。

论述: 19 世纪前期英国率先完成工业革命, 法国等其他欧洲国家的工业革命继之而起。工业革命在经济上

推动西方国家社会生产力迅猛发展,工业资本主义崛起;政治上以英国议会改革和俄国农奴制改革为代表

的资产阶级革命和改革运动掀起高潮,资产阶级代议制(民主政治)不断扩展;思想文化领域出现自由主

义、社会主义和浪漫主义思潮,自然科学突飞猛进。这一切预示资本主义将建立起对整个世界的统治。

另一方面,为了开展工业革命,开辟世界市场,以英国为首的欧洲国家加紧对中国进行殖民侵略,通过鸦

片战争等用武力迫使中国打开国门, 逐渐沦为半殖民地半封建国家, 进而造成东方从属西方的局面。 同时,

在工业文明冲击下,中国也开始了艰难的近代化历程。但如何实现近代化,是传统且落后的中国面对的重

大课题。

总之,工业革命促进西方资本主义迅速崛起;而封建落后的中国则成为西方侵略对象,落后于世界潮流,

中西方差距逐渐拉大。

示例二:西方列强侵略对近代中国社会带来了双重影响。

一方面,鸦片战争等侵略战争后,列强通过签订不平等条约,使中国国门洞开,列强侵略给中国带来了巨

大的民族伤害,造成政治经济主权丧失,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

另一方面, 列强侵略在客观上传播了先进的资本主义生产方式和思想观念, 推动了中国的近代化。 经济上,

外商企业、 洋务企业、 民族资本主义企业相继出现, 在一定程度上推动了中国近代的工业化进程; 政治上,

以维新派为代表的新的阶级力量崛起,提出建立民主政治要求并付诸实践,很大程度上冲击了旧有的封建

制度和统治秩序; 思想文化上, 伴随西方思想涌入, 向西方学习成为时代主题。 抵抗派 “师夷长技以制夷 ”、

洋务派 “中体西用 ”和维新派维新变法的思想在中国近代掀起思想解放的潮流。

第 12 页,共 12 页

尽管如此,西方列强入侵中国的主观目的,是为了自身的殖民利益,而决不是为了传播近代文明、帮助中

国成为独立富强的现代化国家。因此,只有推翻帝国主义和封建主义,中国才能真正走上富强的道路。

【解析】本题考查 19 世纪的欧洲和中国重大历史事件,旨在考查准确从表格材料中获取有效信息和史学

论证的能力。本题以 19 世纪中国和欧洲在政治、经济、思想文化领域发生的部分历史事件为切入点考查

中外关联,构建历史知识体系,旨在考查运用所学知识解决问题的能力。首先,从表中提取两项或两项以

上相互关联的历史信息,拟定论题;其次,结合所学进行阐述;最后,进行小结。如由 “1840年前后英国

完成工业革命 ”、“1840年中英鸦片战争爆发 ”、“1856年英法联合发动第二次鸦片战争 ”、“1842年《海国

图志》成书 ”、“1861年京师同文馆开办 ”等信息,可拟定 “工业革命引起了中西方历史发生转折性变化 ”的

论题。。然后结合所学,围绕工业革命给资本主义国家和中国产生的影响等进行阐述。

您可能关注的文档

- 2020年新高考地区选考科目等级考试历史全真模拟卷01(天津)(解析版)

- 2017-2018学年内蒙古包头市第一中学高二上学期期中考试语文试题

- 六年级下册语文试题-小升初看拼音,写词语题型复习 部编版 (含答案)

- 湖北省宜昌市第二中学2019-2020学年高二10月月考地理试题

- “民用建筑电气设计标准”GB51348-2019强条解读

- 2019年山东省济南市中考数学模拟试卷(3月)(含答案)

- 高中数学选修2-3教学课件:2_3_2离散型随机变量的方差(1)

- 2017-2018学年宁夏育才中学勤行学区高二上学期入学考试化学试题(无答案)

- 小学六年级开学典礼升旗仪式演讲稿

- 国旗下讲话稿之扎实备考不负重望