- 1.28 MB

- 2023-12-10 发布

洛南中学2019-2020学年度第一学期期末考试高二地理试题

一.选择题(共30小题,每小题2分,共60分)

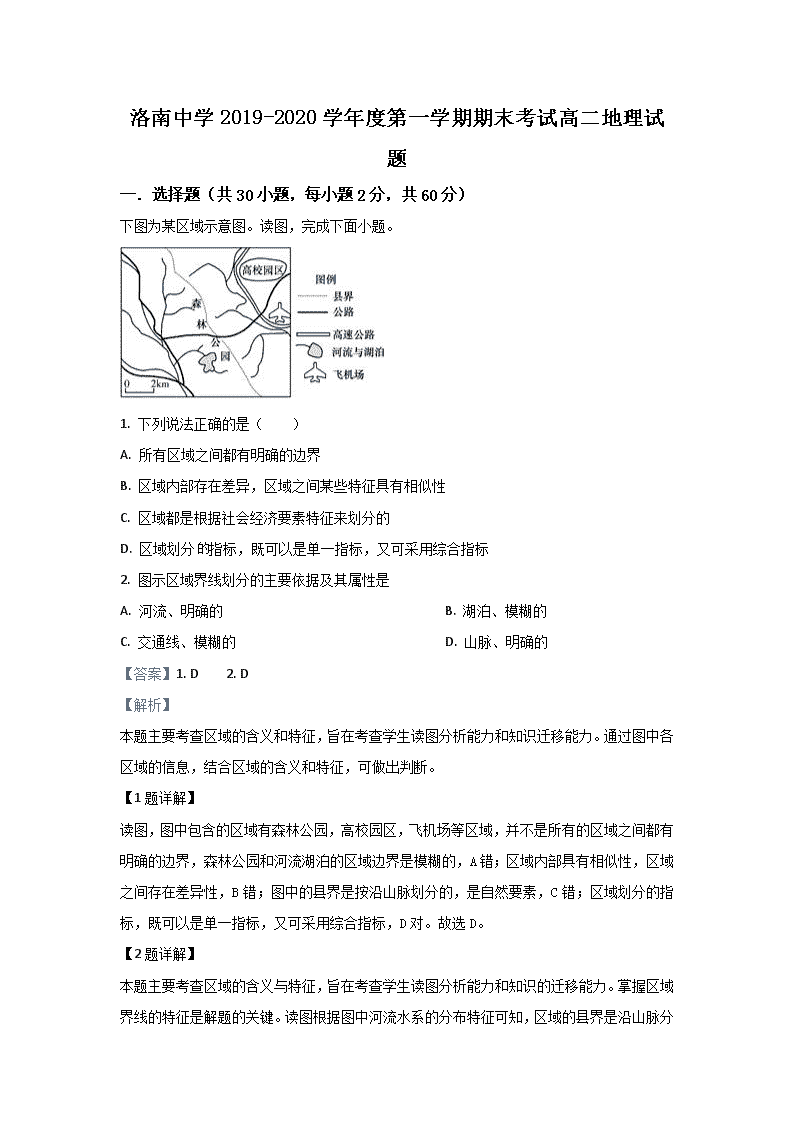

下图为某区域示意图。读图,完成下面小题。

1. 下列说法正确的是( )

A. 所有区域之间都有明确的边界

B. 区域内部存在差异,区域之间某些特征具有相似性

C. 区域都是根据社会经济要素特征来划分的

D. 区域划分指标,既可以是单一指标,又可采用综合指标

2. 图示区域界线划分的主要依据及其属性是

A. 河流、明确的 B. 湖泊、模糊的

C. 交通线、模糊的 D. 山脉、明确的

【答案】1. D 2. D

【解析】

本题主要考查区域的含义和特征,旨在考查学生读图分析能力和知识迁移能力。通过图中各区域的信息,结合区域的含义和特征,可做出判断。

【1题详解】

读图,图中包含的区域有森林公园,高校园区,飞机场等区域,并不是所有的区域之间都有明确的边界,森林公园和河流湖泊的区域边界是模糊的,A错;区域内部具有相似性,区域之间存在差异性,B错;图中的县界是按沿山脉划分的,是自然要素,C错;区域划分的指标,既可以是单一指标,又可采用综合指标,D对。故选D。

【2题详解】

本题主要考查区域的含义与特征,旨在考查学生读图分析能力和知识的迁移能力。掌握区域界线的特征是解题的关键。读图根据图中河流水系的分布特征可知,区域的县界是沿山脉分布的,且行政区界线明确,ABC错,D对。故选D。

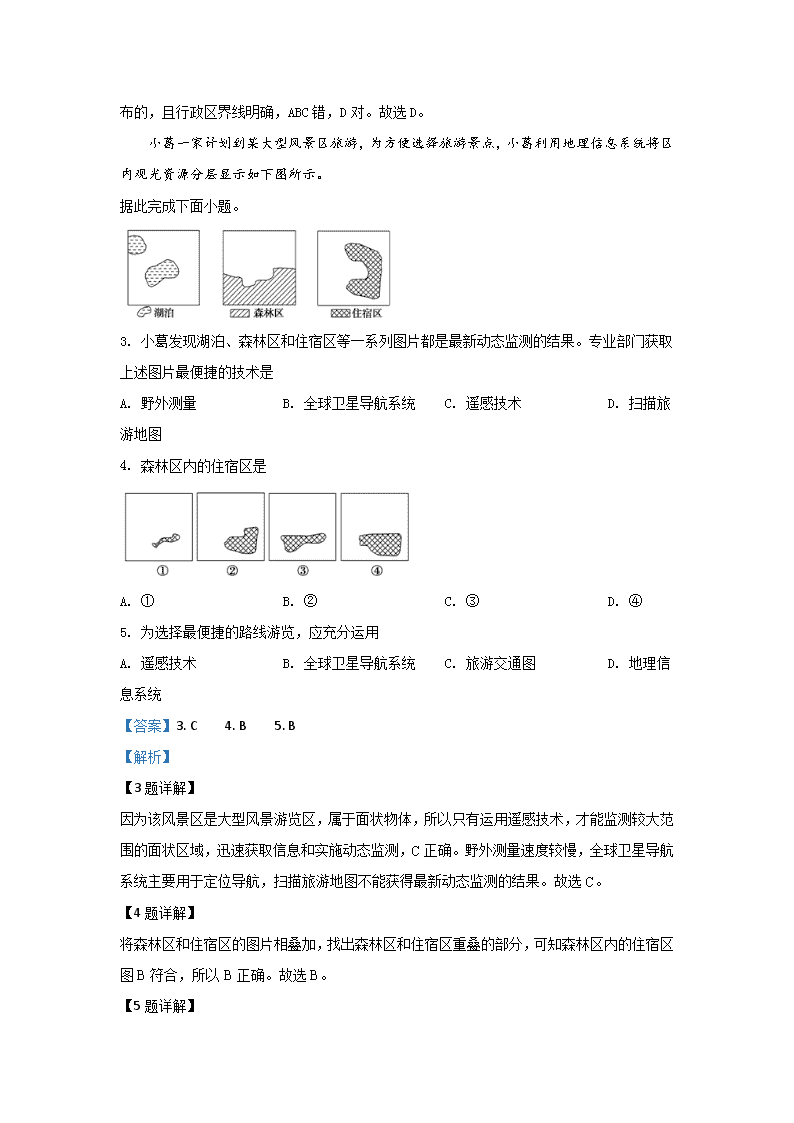

小葛一家计划到某大型风景区旅游,为方便选择旅游景点,小葛利用地理信息系统将区内观光资源分层显示如下图所示。

据此完成下面小题。

3. 小葛发现湖泊、森林区和住宿区等一系列图片都是最新动态监测的结果。专业部门获取上述图片最便捷的技术是

A. 野外测量 B. 全球卫星导航系统 C. 遥感技术 D. 扫描旅游地图

4. 森林区内的住宿区是

A. ① B. ② C. ③ D. ④

5. 为选择最便捷的路线游览,应充分运用

A. 遥感技术 B. 全球卫星导航系统 C. 旅游交通图 D. 地理信息系统

【答案】3. C 4. B 5. B

【解析】

【3题详解】

因为该风景区是大型风景游览区,属于面状物体,所以只有运用遥感技术,才能监测较大范围的面状区域,迅速获取信息和实施动态监测,C正确。野外测量速度较慢,全球卫星导航系统主要用于定位导航,扫描旅游地图不能获得最新动态监测的结果。故选C。

【4题详解】

将森林区和住宿区的图片相叠加,找出森林区和住宿区重叠的部分,可知森林区内的住宿区图B符合,所以B正确。故选B。

【5题详解】

全球卫星定位系统,能实时提供导航信息,及时查看运行轨迹、速度、行进方向,可避免迷路、走弯路,为游览选择最便捷的路线游览。遥感技术主要用于监测,旅游交通图选择路线较慢,地理信息系统主要用于数据分析。

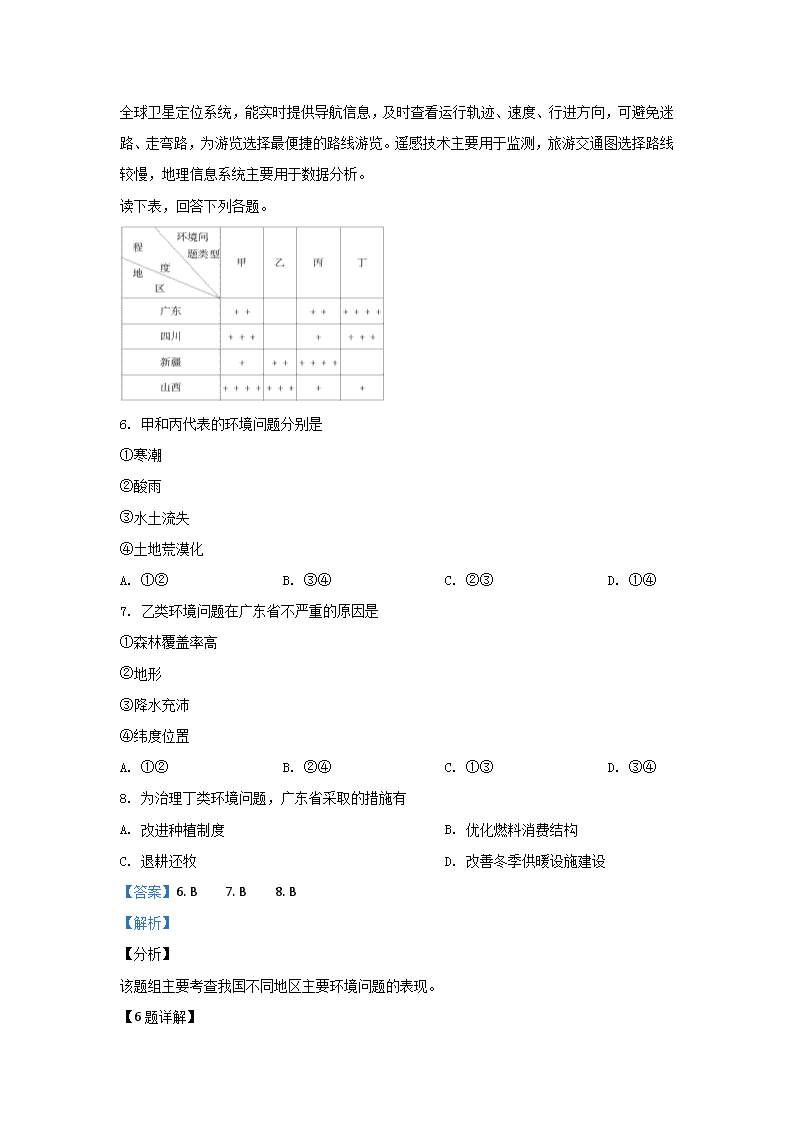

读下表,回答下列各题。

6. 甲和丙代表的环境问题分别是

①寒潮

②酸雨

③水土流失

④土地荒漠化

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

7. 乙类环境问题在广东省不严重的原因是

①森林覆盖率高

②地形

③降水充沛

④纬度位置

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

8. 为治理丁类环境问题,广东省采取的措施有

A. 改进种植制度 B. 优化燃料消费结构

C. 退耕还牧 D. 改善冬季供暖设施建设

【答案】6. B 7. B 8. B

【解析】

【分析】

该题组主要考查我国不同地区主要环境问题的表现。

【6题详解】

根据甲代表的环境问题在山西最严重,山西主要以黄土高原地区为主,而新疆最弱,判断为水土流失;丙代表的环境问题在新疆最严重,四川和山西较弱。判断为土地荒漠化。故选B。

【7题详解】

乙类环境问题在山西和新疆较严重,判断为寒潮,而广东由于纬度低,距寒潮源地远,同时北部有南岭等山地阻挡冷空气,寒潮影响小。选B。

【8题详解】

丁类环境问题是酸雨,治理措施主要是减少酸性气体的排放。所以广东省采取的优化燃料消费结构的措施。B对。改进种植制度,退耕还牧对减少酸性气体作用不大,广州冬季气温较高,供暖需求量少,改善冬季供暖设施建设对酸性气体影响不大,A、C、D错。选B。

【点睛】酸雨问题产生的原因是燃烧矿物燃料使得大气中酸性气体增多,故酸雨的治理措施是减少酸性气体的排放。

我国沿海与内地的社会发展具有明显的差异,依照各省、市、区经济社会发展水平,可把全国大致分成东部、中部、西部三个经济地带。

据此回答下列各题。

9. 划分西、中、东三个经济地带的主要依据是( )

A. 经济发展速度 B. 经济结构

C. 自然条件、经济基础、发展水平和对外开放程度 D. 自然资源的种类、数量

10. 我国推动东、西部协调发展,采取的主要措施是( )

①给予西部大量的财政补贴

②增加对西部基础设施的投资

③保护西部的工业产品不受外部产品的冲击

④发挥地区优势,积极引进人才

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

11. 制约西部经济发展最重要的经济原因是( )

A. 资金、技术、人才匮乏 B. 农业基础薄弱

C. 水土流失严重 D. 自然资源不足

【答案】9. C 10. D 11. A

【解析】

本题组以三个经济地带划分为背景,设置三道题,涉及经济地带的划分依据、东西部协调发展的措施、制约西部经济发展的因素等相关内容,考查学生对相关知识的掌握程度,考查学生利用地理信息分析地理问题的能力。

【9题详解】

题中材料信息表明,依照各省、市、区经济社会发展水平,可把全国大致分成东部、中部、西部三个经济地带,因此主要依据中必须有“经济社会发展水平”,因此选项C符合题意,而选项A、B、D不符合题意。

【10题详解】

给予西部大量的财政补贴,这种输血式帮助,对促进当地经济发展作用不大,①不符合题意。西部地区经济发展落后,与西部的交通等基础设施落后有密切关系,通过改变西部基础设施,改善当地的区位条件,优化投资环境,促进西部发展,②符合题意。保护西部的工业产品不受外部产品的冲击,不符合市场规律,也不利于西部企业增强竞争力,③不符合题意。西部的经济发展应因地制宜,扬长避短,资源和成本是其优势,人才短缺是其劣势,因此要发挥地区优势,积极引进人才,④符合题意。综合上述判断,选项D符合题意。

【11题详解】

西部地区具有资源、成本等巨大优势,但缺乏资金、技术、人才,限制其发展各类特色产业,因此资金、技术、人才匮乏是制约西部经济发展最重要的经济原因,选项A符合题意。农业基础薄弱也是西部许多地区经济发展的限制性原因之一,但不是最重要的经济原因,选项B不符合题意。西部许多地区水土流失严重,但这不是经济原因,选项C不符合题意。相比东部地区,西部地区自然资源丰富,因此选项D不符合题意。

下图是“我国三大自然区简图”,读图完成下面小题。

12. 下列判断叙述正确的是 ( )

A. 甲区内部从西向东的差异主要是由热量引起的

B. 丙区内部从南向北的差异主要是由水分引起的

C. 乙区与丙区南部距海远近不同,故大致以400毫米年等降水量线为两区界线

D. 甲区比丙区北部距海远,降水少,故大致以400毫米年等降水量线为两区界线

13. 下列有关丙自然区的特点,叙述不正确的是 ( )

A. 地形较平坦,海拔均在200米以下 B. 夏季普遍高温多雨,年降水量在400毫米以上

C. 植被以森林为主,部分为森林草原 D. 河流多为外流河,以雨水补给为主

【答案】12. D 13. A

【解析】

【12题详解】

由图可知,甲乙丙分别是西北干旱半干旱区、青藏高寒区、东部季风区。甲区内部从西向东的差异主要是由水分引起的。丙区内部从南向北的差异主要是由热量引起的。乙区与丙区以3000m等高线为界。甲区比丙区北部距海远,降水少,故大致以400毫米年等降水量线为两区界线,D正确。故选D。

【13题详解】

东部季风区以秦岭-淮河为界,又可以划分为南方地区和北方地区,其中,南方地区多山地丘陵,海拔均在200米以上,北方地区多大地貌单元,如有华北平原,东北平原等,东北平原海拔在200米以下。受季风影响大,夏季普遍高温多雨,年降水量在400毫米以上,植被以森林为主,部分为森林草原, 河流多为外流河,以雨水补给为主。故选A。

下图为水分含量对玉米叶子反射率的影响示意图。读图,完成下面小题。

14. 要监测玉米缺水状况,首要采用的现代化技术是( )

A. 北斗卫星导航系统(BDS) B. 遥感(RS)

C. 地理信息系统(GIS) D. 全球定位系统(GPS)

15. 玉米反射率较高的波段为( )

A. 红外线 B. 紫外线 C. X射线 D. 可见光

16. 监测玉米含水量变化,主要是通过监测玉米的( )来判断玉米的生长状况

A. 种植面积 B. 电磁波特征 C. 形状特征 D. 土地状况

17. 关于遥感在现代农业中的应用叙述不正确的是( )

A. 监测土地利用状况及其变化 B. 监测作物生长及其状况

C. 跟踪产品流向 D. 进行作物估产

【答案】14. B 15. A 16. B 17. C

【解析】

【14题详解】

地球上的物体都在不停吸收、发射和反射电磁波,并且不同物体的电磁波特性不同,人们可以根据电磁波的差异来辨析物体的不同,遥感技术就是利用这一原理发展起来的,所以要监测玉米缺水状况,首要采用的现代化技术是遥感。地理信息系统(GIS)主要功能是分析、处理信息;北斗卫星导航系统(BDS)、全球定位系统(GPS)主要功能是定位、导航;故选B。

【15题详解】

利用电磁波特征区分玉米含水量状况,应选择反射率差异明显的波段,图中曲线由图可读出反射率较高的波段在0.76微米到1.3微米,属于红外线;故选A。

【16题详解】

玉米含水量变化会影响吸收、发射和反射电磁波不同,所以监测玉米含水量变化,主要是通过监测玉米的电磁波特征来判断玉米的生长状况。种植面积、形状特征、土地状况不是反映玉米的生长状况。故选B。

【17题详解】

同一地物的不同状况,反射率也有不同,根据这个原理,可以利用遥感监测土地利用状况及其变化、作物生长及其状况并进行作物估产。跟踪产品流向需用到信息处理系统。故选C。

读“我国四大地理区域划分示意图”,完成下列各题。

18. 关于A、C区域叙述正确的是

A. A、C区域之间的界线是昆仑山-阿尔金山-横断山脉

B. A区域内部植被由南向北基本上是“森林-草原-草原荒漠-荒漠”更替

C. C区域存在垂直方向上的差异,不存在水平方向上的差异

D. A、C区域太阳辐射能都比较丰富

19. 关于BD区域叙述不正确的是

A. B、D区域之间的界线之一的①处山脉是秦岭山脉

B. B区域气候以温带季风气候为主,粮食作物是冬小麦

C. D区域地形以低山丘陵为主,粮食作物以水稻为主

D. 造成B、D区域自然环境差异的主要基础因素是热量

【答案】18. D 19. B

【解析】

【18题详解】

从图中信息分析, A、C区域之间的界线是昆仑山-阿尔金山-祁连山,横断山脉是C、D之间的边界;A区域内部南部塔里木盆地较北部准格尔盆地干旱,所以植被由北向南基本上是“森林-草原-草原荒漠-荒漠”更替;C区域青藏高原既存在垂直方向上的差异,也存在水平方向上的热量或水分差异,如从藏东南向藏西北降水递减。故ABC项错误。 A、C区域气候干旱、晴天多,太阳辐射能都比较丰富,D项正确。

【19题详解】

因为 B区域是我国北方地区,气候以温带季风气候为主,粮食作物以小麦为主,但华北地区是冬小麦,东北地区是春小麦,故B项叙述错误,其它项叙述正确,选B。

木拱廊桥 (如下图)是 “桥上建廊,以廊护桥,桥廊一体”的特殊桥梁,建好后用生桐油上漆。汛期时人们往往在桥面置放沙袋、条石等以增加桥身重量。浙西南山区庆元县现存廊桥数量最多,被誉为 “中国廊桥之乡”。

读图完成 下列各题。

20. 庆元县木拱廊桥数量众多,反映当地的环境特点是

A. 溪流纵横 B. 山高谷深 C. 梯田云海 D. 雨林茂盛

21. 木拱廊桥中廊屋的主要作用是

① 保温挡风 ② 遮阳避雨 ③ 防洪拦沙 ④ 稳固桥体

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

22. 木拱廊桥建好后采用生桐油上漆的主要目的是

A. 统一色调 B. 固定桥体 C. 美化外观 D. 防水防腐

【答案】20. A 21. C 22. D

【解析】

本题主要考查区域自然环境对人类活动的影响,意在考查学生阅读材料,获取信息,整合调动知识的能力,总体难度一般。

【20题详解】

庆元位于我国浙西山区,溪流纵横,多木拱廊桥,A对。山高谷深需要建设的桥梁高,不一定数目多,且当地没有高大的山脉,B错。梯田与桥梁数目无关,C错。该地植被为亚热带常绿阔叶林,D错。故选A。

【21题详解】

桥上加盖亭台楼阁等廊屋建筑,利于通风,减小雨水对桥梁的损害,桥上廊屋两侧多各式窗户,利于通风,降低台风危害,稳固桥体,对于防洪拦沙及保温作用没有影响,故选C。

【22题详解】

浙西地区位于我国亚热带季风气候区,夏季高温多雨,木制桥廊容易腐烂,采用生桐油上漆,主要是为了防水防腐,不是为了统一色调,对于固定桥体也没有影响,故选D。

23.“万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香”(《村行》)这是宋朝诗人王禹偁谪居陕西时写下的诗篇。据此,回答下题。

据文中描述推测( )

A. “万壑有声含晚籁”中的万壑是由石灰岩溶蚀形成

B. “数峰无语立斜阳”中的斜阳使数峰的影子均朝西

C. “棠梨叶落胭脂色”是指由视觉感受到的秋天景象

D. “荞麦花开白雪香”中的莽麦是世界主要粮食作物

【答案】C

【解析】

【详解】结合材料和所学的知识,可以得出“万壑有声含晚籁”中的万壑是黄土高原地貌特征,由流水侵蚀形成;“数峰无语立斜阳”中的斜阳是傍晚的阳光,使数峰的影子均朝偏东方向;“棠梨叶落胭脂色”是指由视觉感受到的秋天景象;“荞麦花开白雪香”中的荞麦是粮食作物,但不是世界主要粮食作物,世界主要粮食作物是小麦、稻谷和玉米。

下图示意某地理专题研究建立的地理信息系统图层。完成下列问题。

24. 叠加丙与丁图层可以研究( )

A. 河流分布 B. 地形特征

C. 商店布局 D. 客货流量

25. 为了较合理地得出丙图,需要叠加的图层有( )

A. 甲与乙 B. 甲与丁

C. 乙与丁 D. 甲、乙、丁

【答案】24. C 25. D

【解析】

【分析】

本题考查地理信息技术应用。

【24题详解】

丙图层是交通分布,丁图层是人口分布,与人口和交通相关的是商业布局。以河流、地形等自然要素分布来研究居住区和公路等分布,反之不能。

【25题详解】

交通建设首先要考虑尽可能多地连接居民点,以获得经济效益,在具体选线上,还要考虑到地形和河流等自然条件,以降低建设成本。故选D项。

【点睛】

本题有一定难度,解题的关键是掌握地理信息系统的基本原理和区域环境要素之间的相互影响。

自20世纪70年代开始,日本家电企业将组装工厂向某国外转移,下图示意日资家电组装工厂转移目的地随时间的变化。据此完成下面小题。

26. 影响日资家电组装工厂不断转移的主要因素是( )

A. 市场规模 B. 劳动力成本

C. 原材料成本 D. 技术水平

27. 20世纪90年代末,越南对日资家电组装工厂的投资吸引力已超过中国,但其日资家电组装工厂数量却远少于中国,主要原因是中国( )

A. 市场规模大 B. 技术水平高

C. 劳动力素质高 D. 基础设施水平高

28. 在日资家电组装工厂向越南等国家转移的背景下,中国家电产业发展的战略是( )

A. 加大政策支持,吸引日资回归 B. 进口越南产品,替代国内生产

C. 扩大生产规模,保持价格优势 D. 加强技术研发,培育竞争优势

【答案】26. B 27. A 28. D

【解析】

【分析】

本题组考查学生基础知识的灵活应用能力,材料信息获取能力,涉及到的知识点主要是工业区位因素分析以及工业发展的对策,需要抓住材料中关键信息,结合基础知识分析答题。

【26题详解】

该题主要考查产业转移的原因。家电组装属于劳动力密集型产业,不断转移是为了寻找廉价劳动力,降低生产成本。日资逐渐向经济水平较低、拥有廉价劳动力的地区和国家转移扩散。B正确其余选项错误。

【27题详解】

随着中国经济的发展,20世纪90年代,中国的劳动力价格和土地价格都有所上涨,因此许多劳动力密集型的产业逐渐丧失成本优势,但是经济发展的同时,中国广阔市场的优势逐渐凸显,因此,虽然越南的劳动力价格比中国低,但是广阔的市场依然有大的引力。A正确其余选项错误。

【28题详解】

随着日资家电组装工厂向越南等国家转移,说明我国的劳动力价格上涨,成本优势逐渐消失,劳动密集型产业开始转移,因此中国的家电产业应该改变传统的加工制造方式,加大科技投入,研发自己的家电品牌,树立自己的品牌意识,增强市场的竞争力。D正确其余选项错误。

【点睛】本题组需要重视产业转移的影响。促进区域产业结构调整。促进区域产业分工与合作。改变了区域地理环境。改变了劳动力就业的空间分布。对转入地来说,利:加速当地企业转型,增加就业岗位,促进经济的发展。弊:带来收益的同时,也带来了污染。对转出地来说,利:产业升级腾出空间,促进经济发展。弊:失业率增加,导致社会问题。

川气东送是继西气东输之后我国兴建的又一条能源大动脉,西起四川达州市,途经六省两市,干线长度1 700千米。川气东送被列为继三峡工程、西气东输、青藏铁路、南水北调之后的第五大工程。据此完成各题。

29. 与新疆轮南至上海的西气东输管道干线相比,川气东送方案具有的优点是( )

①沿线经济发达,市场需求量大 ②经过的高原山地多,工程量大 ③供气来源更多,供气更稳定

④运输距离短

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

30. 下列关于川气东送方案的说法,不正确的是( )

A. 有利于促进东西部的共同发展

B. 有助于西南地区的资源优势转变为经济优势

C. 从根本上解决长江三角洲地区的能源短缺问题

D 有助于东部地区改善大气环境

【答案】29. B 30. C

【解析】

【29题详解】

经过的高原山地多,工程量大,不属于优点。沿线经过城市经济相对发达,市场需求量大; 供气来源更多,供气更稳定 ;运输距离短都是优点。故答案选B。

【30题详解】

川气东输不可能从根本上解决长江三角洲地区的能源短缺问题。东西部优势互补,有利于促进东西部的共同发展;有助于西南地区的资源优势转变为经济优势;有助于优化东部的能源消费结构,有助于东部地区改善大气环境。

二、综合题(3小题,共40分)

31.我国跨世纪的四大工程,在促进西部大开发、资源大调度等方面具有重大意义。读图,完成下列各题:

(1)华北平原属于温带季风气候,年平均降水量约600

毫米,不应属于严重缺水地区,但实际缺水最严重的还是华北地区,华北地区缺水最严重的季节是 ,分析华北地区缺水的原因。

(2)上海是中国工业和经济的最发达城市,能源短缺严重。中国能源消费构成以 为主。四大工程中,对上海社会经济发展和环境保护有积极影响的是西气东输工程和西电东送工程,指出这些工程对上海的积极影响。

【答案】(1)春季

该地区降水集中在夏季,春季降水少(水资源的季节分配不均);人口众多、工业、农业发达,需水量大;水资源污染、浪费严重。

(2)煤炭

缓解能源供应紧张的矛盾;改变能源消费结构,有利于环境保护。

【解析】

【详解】(1) 华北平原属于温带季风气候,降水集中在夏季,春季降水少;春季气温回升,多大风天气,蒸发量大;而春耕时节对水需求量大,故华北地区缺水最严重的季节是春季。

材料显示当地降水较多,“年平均降水量约600毫米,不应属于严重缺水地区”,因此缺水的原因应是当地水资源的季节分配不均、需求量大、水资源利用过程中污染和浪费严重。

(2)中国能源消费构成以煤炭为主。

西气东输和西电东送的目的地都有上海。对上海地区的影响,可借鉴“西气东输”对东部地区的影响,主要有:提供大量天然气,缓解能源供应紧张状况,促进经济发展;改善能源消费结构,减少了煤炭的使用,减少大气污染,改善大气环境质量。

32.读珠三角工业转移示意图,完成下列问题。

珠江三角洲地区的工业主要转移到粤东、粤北、粤西等,偏远地区,以转移劳动、资源密集型工业为主。

(1)简述珠江三角洲地区工业为什么要发生转移。

(2)简述珠江三角洲地区工业转移对转出区和转入区的意义。

【答案】(1)①原材料价格上涨;②工人工资增加;③地价上升;④人口、交通拥挤、资源不足;⑤产业升级

(2)对转出区:①降低成本,开拓市场;②有利于产业优化升级;③利于环境保护;④利于经济稳定发展。

对转入区:①加快本地区经济结构调整,缩短产业升级的时间;②加快工业化进程;③缓解劳动力就业压力;④发展地区经济

【解析】

【详解】(1)珠江三角洲地区经过几十年的发展后,产生了人口稠密、交通拥挤、资本过剩、污染严重、工人工资增加、自然资源不足等问题,使生产成本上升,经济效益逐渐下降。因此需进行产业结构调整,将劳动密集型和资源密集型企业迁出,重点发展资金密集型和技术密集型企业。

(2)由上一题解析可知产业转移对转出区和转入区的意义表现为:对转出区:①降低成本,开拓市场;②有利于产业优化升级;③利于环境保护;④利于经济稳定发展。对转入区:①加快本地区经济结构调整,缩短产业升级的时间;②加快工业化进程;③缓解劳动力就业压力;④发展地区经济。

33.阅读图文材料,回答有关问题。

材料一:某旅游团计划乘船和火车从北京出发到杭州萧山钱塘江,途中还要参观游览下列景点:南京中山陵、庐山、武汉黄鹤楼、苏州拙政园(从苏州到杭州一段要乘船)。

材料二:“八月十八潮,壮观天下无”。2015年9月30日是农历八月十八,号称“天下第一潮”的钱塘江大潮如约而至,达近十年最大潮涌,因其潮高、多变、凶猛、惊险而享誉海内外。因此浙江旅游局提醒游客,一定要注意安全,杜绝以往卷人(如下图)事件的发生。

(1)请根据材料一设计一条合理的旅游线路(走近路,不走重复线路)。

从北京出发经 (填铁路)到 市游览 ;再经 到 市游览 ;又经 到 市游览 ;再经 到 市 ;然后经 到杭州萧山观钱塘江潮。

(2)一般来说,旅游过程中应注意哪些旅游安全问题?

【答案】(1)京广线、武汉、黄鹤楼、长江、九江、庐山、长江、南京、中山陵、京沪线、苏州、拙政园、京杭大运河

(2)旅游安全问题包括:旅游过程中的交通安全;旅游地的自然环境状况和社会状况。自然环境安全因素包括旅游地的地形、气候、水文等自然环境条件,如暴雨、洪水、海啸、台风、沙暴、泥石流、塌陷、滑坡、地震、火山喷发等。社会环境包括当地政府和居民对旅游者的政策与态度、社会治安、政治形势等不安全因素,如战争、恐怖主义、社会动乱、犯罪活动等;旅游硬件设施及旅游设施管理不当等。(叙述合理即可给分)

【解析】

【分析】

旅游线路的设计要依据旅游地的距离、景点特性、交通状况、出游时间、经济实力等进行设计,尽可能避开旅游高峰。出游前要做充足准备、收集有关的信息、选择恰当的旅行方式、设计好行程线等。

【详解】(1)注意题干要求走近路、不走重复路线,结合提供的铁路线可知,走京广线到武汉市游览黄鹤楼,再经长江游览庐山、中山陵,再经京沪线到苏州游览拙政园,最后经京杭大运河到杭州萧山观钱塘江。

(2)分析旅游过程中应注意的安全问题,首先要了解威胁旅游安全的因素,进而分析可能出现的安全问题。首先是交通安全,乘坐车船飞机等交通工具,一定要按有关部门的规定执行。其次是游览中的安全问题。许多旅游景点地势险要,地形复杂。一定要按旅游景点的有关规定游览,不要贪奇好胜,违犯有关规定。注意暴雨、洪水、海啸、台风、沙暴、泥石流、塌陷、滑坡、地震、火山喷发等。当地政府和居民对旅游者的政策与态度、社会治安、政治形势等不安全因素,如战争、恐怖主义、社会动乱、犯罪活动等;旅游硬件设施及旅游设施管理不当等也是要注意的问题。

34.我国是一个耕地资源相对短缺的国家,比较不同区域的耕地资源变化与经济发展的关系,对协调人地关系、实现区域可持续发展具有重要的现实意义。读图表完成下列问题。

材料一:苏州、徐州1990年~2006年耕地年递减率变化(耕地年递减率为上年年底耕地面积减去当年年底耕地面积与上年年底耕地面积的比值的百分数)

材料二:20世纪90年代以来苏州、徐州经济发展水平比较

(1)读图比较1990~2006年苏州和徐州耕地面积总体变化共同性和差异性。

(2)读20世纪90年代以来苏州、徐州经济发展水平比较表,比较两地“GDP”和“GDP每增加亿元占用的耕地面积”变化的共同性和差异性。

【答案】(1)1990~2006年两地耕地面积总体均呈减少的趋势;苏州耕地面积减少快,徐州耕地面积减少相对缓慢。

(2)苏州和徐州GDP都呈上升趋势,但苏州GDP始终高于徐州。苏州和徐州“GDP每增加亿元占用的耕地面积”均在下降,但下降幅度徐州大于苏州。

【解析】

【分析】

本题以苏州、徐州1990年~2006年耕地年递减率变化和20世纪90年代以来苏州、徐州经济发展水平比较为材料,考查耕地变化和经济发展。

【详解】(1)据图可知,1990~2006年苏州和徐州耕地面积总体均呈减少的趋势;苏州耕地面积减少快,徐州耕地面积减少相对缓慢。

(2)结合表格分析可知,苏州和徐州GDP都呈上升趋势,但苏州GDP始终高于徐州。苏州和徐州“GDP每增加亿元占用的耕地面积”均在下降,但下降幅度徐州大于苏州。