- 368.00 KB

- 2023-10-13 发布

2016-2017学年北京市昌平区临川育人学校高二(上)月考生物试卷(12月份)

一、选择题(本题包括40小题,每小题2分共80分,每题只有一个选项最符合题意.)

1.燕麦胚芽鞘向光弯曲生长的原因在于生长素( )

A.向光侧分布多 B.向光侧合成多 C.背光侧分布多 D.背光侧合成多

2.下列对植物激素的叙述中,错误的是( )

A.在植物体内含量极少

B.对植物生命活动具有调节作用

C.在植物体一定部位产生

D.各种激素在植物体内独立起作用

3.在棉花栽培过程中要摘去顶芽,使侧芽的生长素含量( )

A.增加,抑制侧芽的生长 B.增加,促进侧芽的生长

C.减少,抑制侧芽的生长 D.减少,促进侧芽的生长

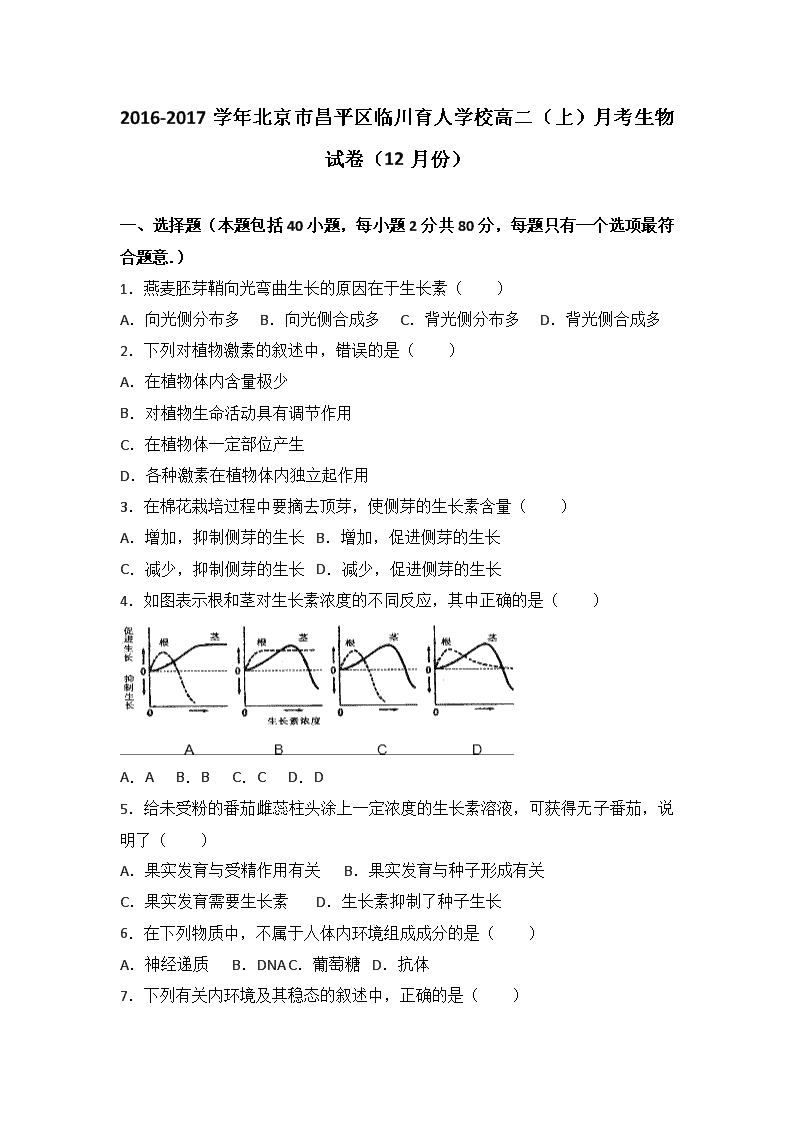

4.如图表示根和茎对生长素浓度的不同反应,其中正确的是( )

A.A B.B C.C D.D

5.给未受粉的番茄雌蕊柱头涂上一定浓度的生长素溶液,可获得无子番茄,说明了( )

A.果实发育与受精作用有关 B.果实发育与种子形成有关

C.果实发育需要生长素 D.生长素抑制了种子生长

6.在下列物质中,不属于人体内环境组成成分的是( )

A.神经递质 B.DNA C.葡萄糖 D.抗体

7.下列有关内环境及其稳态的叙述中,正确的是( )

A.动物的细胞外液是内环境

B.动物体内所有的液体是内环境

C.内环境稳态是各种因素保持不变

D.内环境稳态仅由神经调节维持

8.神经纤维受到刺激后,细胞膜内的电流方向为( )

A.由未兴奋部位到兴奋部位

B.由兴奋部位到未兴奋部位

C.没有电流产生

D.兴奋部位与未兴奋部位之间交替变化

9.已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即被分解.某种药物可以阻止该种递质的分解,这种药物的即时效应是( )

A.突触前神经元持续性兴奋 B.突触后神经元持续性兴奋

C.突触前神经元持续性抑制 D.突触后神经元持续性抑制

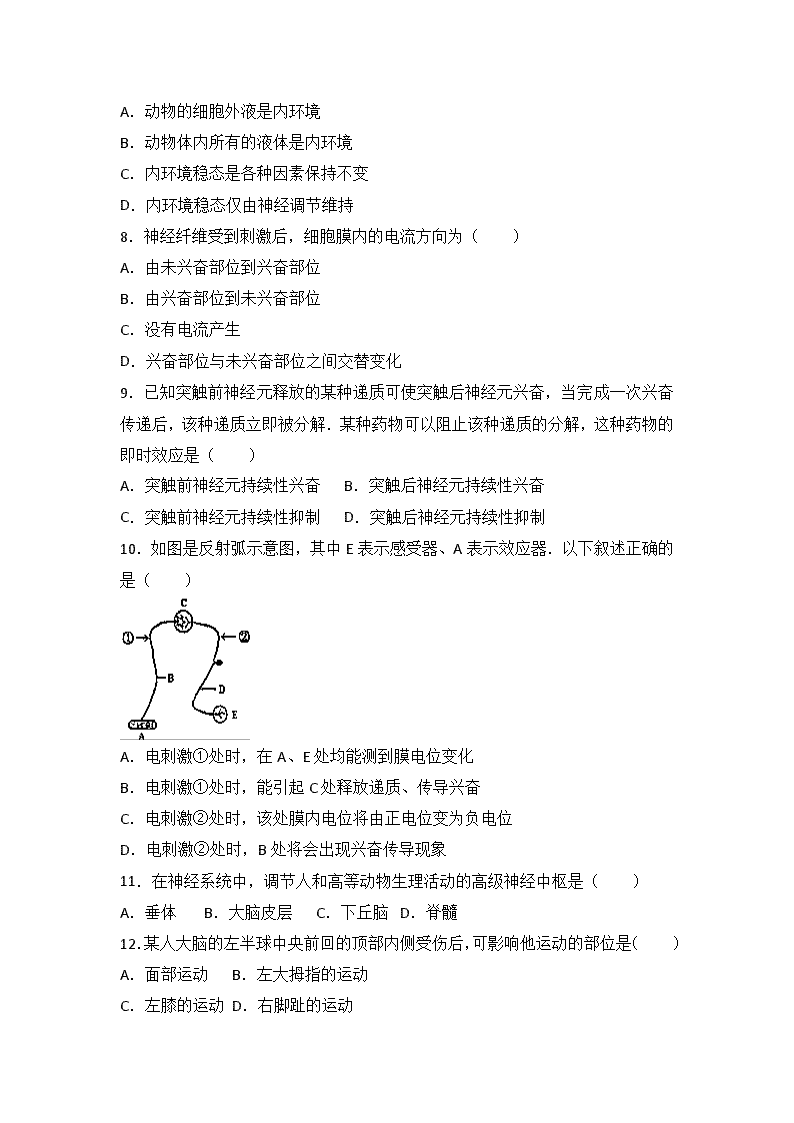

10.如图是反射弧示意图,其中E表示感受器、A表示效应器.以下叙述正确的是( )

A.电刺激①处时,在A、E处均能测到膜电位变化

B.电刺激①处时,能引起C处释放递质、传导兴奋

C.电刺激②处时,该处膜内电位将由正电位变为负电位

D.电刺激②处时,B处将会出现兴奋传导现象

11.在神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级神经中枢是( )

A.垂体 B.大脑皮层 C.下丘脑 D.脊髓

12.某人大脑的左半球中央前回的顶部内侧受伤后,可影响他运动的部位是( )

A.面部运动 B.左大拇指的运动

C.左膝的运动 D.右脚趾的运动

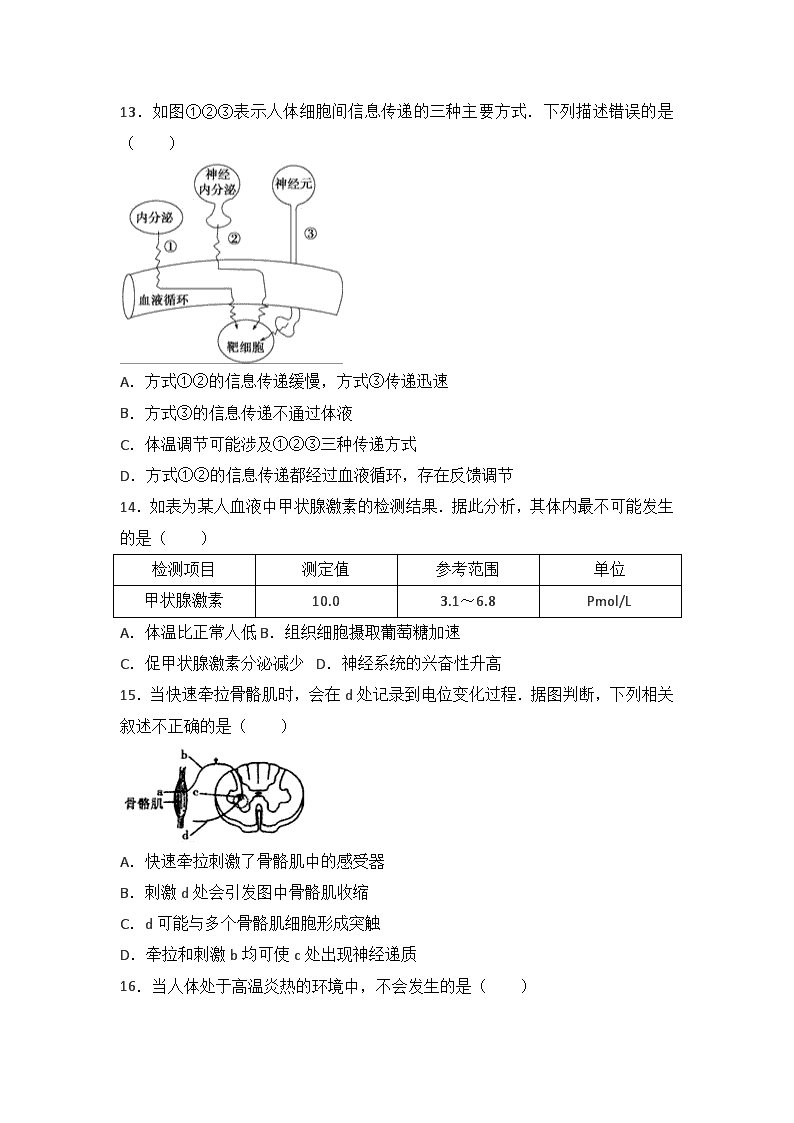

13.如图①②③表示人体细胞间信息传递的三种主要方式.下列描述错误的是( )

A.方式①②的信息传递缓慢,方式③传递迅速

B.方式③的信息传递不通过体液

C.体温调节可能涉及①②③三种传递方式

D.方式①②的信息传递都经过血液循环,存在反馈调节

14.如表为某人血液中甲状腺激素的检测结果.据此分析,其体内最不可能发生的是( )

检测项目

测定值

参考范围

单位

甲状腺激素

10.0

3.1~6.8

Pmol/L

A.体温比正常人低 B.组织细胞摄取葡萄糖加速

C.促甲状腺激素分泌减少 D.神经系统的兴奋性升高

15.当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化过程.据图判断,下列相关叙述不正确的是( )

A.快速牵拉刺激了骨骼肌中的感受器

B.刺激d处会引发图中骨骼肌收缩

C.d可能与多个骨骼肌细胞形成突触

D.牵拉和刺激b均可使c处出现神经递质

16.当人体处于高温炎热的环境中,不会发生的是( )

A.温觉感受器兴奋增强 B.皮肤流血量增加

C.血浆渗透压维持稳定 D.抗利尿激素分泌减少

17.有研究认为,一种胰岛素依赖型糖尿瘸的致病机理是:由于患者体内某种辅助T 细胞数量明显增加,释放的淋巴因子增多,引起效应T细胞与胰岛B细胞结合并使其裂解死亡.下列相关叙述正确的是( )

A.这种胰岛素依赖型糖尿病是一种自身免疫病

B.该病患者血液中胰岛素水平高于正常生理水平

C.效应T细胞将抗原呈递给胰岛B细胞致其死亡

D.辅助T细胞释放的淋巴因子促进B淋巴细胞凋亡

18.一些细菌能借助限制性核酸内切酶抵御外来入侵者,而其自身的基因组DNA经预先修饰能躲避限制酶的降解.下列在动物体内发生的过程中,与此相似的是( )

A.巨噬细胞内溶酶体杀灭病原体

B.T 细胞受抗原刺激分泌淋巴因子

C.组织液中抗体与抗原的特异性结合

D.接种的疫苗在机体内识别病原体

19.种群增长的“J”型和“S”型曲线是不同条件下种群数量随时间变化的曲线.下列关于种群增长曲线的叙述,不正确.的是( )

A.以“J”型曲线增长的种群,种群的增长速率不断增大

B.以“S”型曲线增长的种群,种群的增长速率逐步降低

C.以“J”型曲线增长的种群,种群增长不受自身密度制约

D.以“S”型曲线增长的种群,达到K 值时增长速率近于零

20.下列关于体液免疫的叙述中,不正确的是( )

A.B细胞识别抗原的实质是其细胞表面的受体与相应的抗原结合

B.识别了抗原的B细胞在淋巴因子的作用下,增殖、分化形成浆细胞和记忆B细胞

C.浆细胞产生的抗体与相应抗原特异性结合,发挥免疫效应

D.记忆B细胞识别再次进入体内的抗原,并能迅速产生大量抗体

21.某河流生态系统的营养结构共有4个营养级,分别以a、b、c、d表示,一年内输入这4个营养级的能量数值如下表所示.该生态系统中初级消费者所属营养级是( )

营养级

a

b

c

d

能量(J•m﹣2)

141.10×105

15.91×105

0.88×105

871.27×105

A.a B.b C.c D.d

22.下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是( )

A.我国的人口将逐渐步人老龄化阶段

B.2009年,中国人口出生率为12.3%

C.橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群

D.由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高

23.下列是依据我国3次人口普查数据,绘制的人口年龄组成图.下面是对上述三图的描述,其中完全正确的是( )

A.图1是增长型,从图3可以看出计划生育政策初见成效

B.图1、图2、图3都是衰退型

C.图2是典型的稳定型,可看出计划生育政策初见成效

D.图1、图2、图3都是稳定型

24.在一块面包上有一个霉菌,如果在其他条件都适宜的情况下,其数量变化在一天内最可能的是呈( )

A.“J”型曲线增长 B.“S”型曲线增长

C.“J型“或“S”型曲线增长 D.无规律增长

25.下列有关种群“S”型增长曲线的正确说法是( )

A.“S”型增长曲线表示了种群数量和食物的关系

B.种群增长率在各阶段是不相同的

C.“S”型增长曲线表示了种群数量与时间无关

D.种群增长不受种群密度制约

26.某生态系统中生活着多种植食性动物,其中某一植食性动物种群个体数量的变化如图所示.若不考虑该系统内生物个体的迁入与迁出,下列关于该种群个体数量变化的叙述,错误的是( )

A.若a点时环境因素发生变化,但食物量不变,则a点以后个体数量变化不符合逻辑斯谛增长

B.若该种群出生率提高,个体数量的增加也不会大幅超过b点

C.天敌的大量捕食会导致该种群个体数量下降,下降趋势与b﹣c段相似

D.年龄结构变动会导致该种群个体数量发生波动,波动趋势与c﹣d段相似

27.大多数生物在空间有垂直分层现象,称为群落的垂直结构,引起森林群落中植物和动物分层现象的主要因素是( )

A.温度、食物 B.温度、光照 C.温度、温度 D.光照、食物

28.一个完整的生态系统的成分包括( )

A.食物链和食物网

B.生产者、消费者和分解者

C.物质循环和能量流动

D.生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量

29.腐生生活的细菌和真菌,在生态系统中的重要作用是( )

A.固定二氧化碳 B.分解遗体和粪便中的有机物

C.利用光能 D.合成有机物

30.在一条食物链中处于第三营养级的生物属于( )

A.生产者 B.初级消费者 C.次级消费者 D.三级消费者

31.下列一年生枝条中,扦插时容易成活的是( )

A.带叶带芽的枝条 B.带叶去芽的枝条

C.去叶去芽的枝条 D.去叶带芽的枝条

32.如图表示内环境成分间的关系,正确的是( )

A. B. C. D.

33.兴奋在神经纤维上传导的形式是( )

A.反射 B.只在膜外产生的局部电流

C.只在膜内产生的局部电流 D.局部电流

34.神经调节的基本方式是( )

A.刺激 B.反射弧 C.反射 D.兴奋

35.欲调查某草原上苍鹰的种群密度大小可采用的方法是( )

A.总数量调查法 B.样方法 C.标志重捕法 D.观察估测法

36.科研人员在同一温带草原上选择放牧、割草、围封三种不同利用方式的样地,测定湿润年和干旱年的土壤呼吸总量(样地内植被和微生物的呼吸总量),结果如图所示.据图分析不正确的是( )

A.实验目的之一是研究草原不同利用方式对土壤呼吸的影响

B.土壤呼吸是草原群落中碳输出的重要途径

C.水分对草原生态系统的碳循环具有明显影响

D.割草样地的土壤呼吸对降水状况反应最不敏感

37.某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如图所示.若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时期后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群.下列关于该水池中上述三个种群关系及变化的叙述,正确的是( )

A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

38.自然界中生物种群增长常表现为“S”型增长曲线.下列有关种群“S”型增长的说法正确的是( )

A.“S”型增长曲线表示了种群数量和食物的关系

B.种群增长率在各阶段均相同

C.“S”型增长曲线表示了种群数量和时间的关系

D.种群增长不受种群密度制约

39.蓍草是菊科植物的一个种.采集同一山坡不同海拔高度的蓍草种子,种在海拔高度为零的某一花园中,植株高度如图.下列叙述中,正确的是( )

A.原海拔高度不同的蓍草株高的差异表现出物种多样性

B.不同海拔高度蓍草之间不能杂交或杂交不育

C.研究遗传差异是否影响着草株高,需原海拔处的数据

D.图示结果说明蓍草株高的变化受到花园生环境的影响

40.如图为5种鱼对水温和含盐量的耐受程度.这些种中能分布在北极海域、热带湖泊或全球分布的分别是( )

A.1 2 3 B.5 3 4

C.3 4 2 D.2 1 5

二.非选择题(共四道大答题,除特殊说明外,每空1分,共计20分.)

41.如图表示植物不同器官对生长素的反应,请观察后据图回答:

(1)促进芽生长的最适生长素浓度是 mol/L.

(2)A点所对应的生长素的浓度对茎生长的效应是 ;对芽生长的效应是 .

(3)曲线表示生长素对于同一种器官的作用具有两重性:低浓度 生长,高浓度 生长.

42.如图为某些信息传递过程的模式图,①、②、③、④表示各种细胞产生的不同种类的信息分子.

(1)当饮水过少或食用过多盐时,① 的分泌量会 .

(2)寒冷时②的分泌量增加,并作用于下丘脑 中枢,最终引起骨骼肌战栗.

(3)③的分泌量要受促性腺激素释放激素和 激素的调节.

(4)在大多数情况下,产生④的细胞是被抗原激活的 细胞.

43.初生牛犊能够通过初乳从母体获得特异性免疫力.初乳是母牛分娩后5﹣7天内所产生的乳汁,抗体含量比常乳高20﹣25倍,并且初乳中含有四种蛋白酶抑制素.请回答问题:

(1)抗体在机体内是由 细胞分泌的,它们的作用是与相应的 特异性结合,使其失去进入寄主细胞的能力.

(2)初乳中含有的蛋白酶抑制素可以抑制初生牛犊消化液中 的活性,防止抗体被分解失去活性.牛犊的小肠上皮细胞吸收抗体进入血液的方式是 .

(3)极少数人服用初乳后出现过敏反应,此时的初乳被称为 .

44.小叶章是一种多年生草本植物,入侵某苔原生态系统形成斑块.科研人员采用样方法对小叶章入侵斑块进行群落调查,结果如表.

植物种类

高度(cm)

生长型

对照

轻度入侵

中度入侵

重度入侵

高山乌头

20﹣40

多年生草本

+

藜芦

50﹣100

+

毛蕊老鹤草

30﹣80

+

大白花地榆

50﹣80

+

+

小叶章

60﹣90

+

+

+

牛皮杜鹃

10﹣25

灌木

+

+

+

笃斯越桔

10﹣15

+

+

(1)调查时,科研人员要在小叶章入侵斑块 选择若干个1m×1m的样方,统计样方内的植物 、株数、高度等信息,通过记名计算统计出整个群落中植物的 .以相邻的本地牛皮杜鹃群落为对照组进行研究分析.

(2)随着入侵程度的加深,灌木逐渐消失,多年生草本植物种类明显 ,植株的高度 .

(3)小叶章不同入侵成都下,群落的 空间结构发生明显变化,表明小叶章入侵会使群落发生演替,这种群落演替的类型为 .

2016-2017学年北京市昌平区临川育人学校高二(上)月考生物试卷(12月份)

参考答案与试题解析

一、选择题(本题包括40小题,每小题2分共80分,每题只有一个选项最符合题意.)

1.燕麦胚芽鞘向光弯曲生长的原因在于生长素( )

A.向光侧分布多 B.向光侧合成多 C.背光侧分布多 D.背光侧合成多

【考点】植物生长素的发现和作用.

【分析】植物之所以能够显示出向光性,是因为在单侧光照射下,在背光一侧比向光一侧分布多.这样,背光一侧纵向伸长得快,结果使得茎朝向慢一侧弯曲,也就是朝向光源一侧弯曲.

【解答】解:燕麦胚芽鞘向光弯曲生长的原因在于在单侧光照射下,生长素由向光侧向背光侧运输,背光侧生长素分布多,生长快.

故选:C.

2.下列对植物激素的叙述中,错误的是( )

A.在植物体内含量极少

B.对植物生命活动具有调节作用

C.在植物体一定部位产生

D.各种激素在植物体内独立起作用

【考点】植物激素的作用.

【分析】植物激素是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物,包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯.

【解答】解:A、植物激素在体内含量极少,A正确;

B、植物激素对植物生命活动具有调节作用,B正确;

C、植物无内分泌腺,是在植物体一定部位产生,C正确;

D、各种激素在植物体内相互协调,共同起作用,D错误.

故选:D.

3.在棉花栽培过程中要摘去顶芽,使侧芽的生长素含量( )

A.增加,抑制侧芽的生长 B.增加,促进侧芽的生长

C.减少,抑制侧芽的生长 D.减少,促进侧芽的生长

【考点】生长素的作用以及作用的两重性.

【分析】顶端优势是植物顶芽优先生长,侧芽受抑制的现象,因为顶芽产生生长素向下运输,大量积累在侧芽,使侧芽生长受抑制.

生长素的两重性:一般来说,低浓度的生长素促进植物生长,高浓度生长素抑制植物生长,甚至杀死植物.

【解答】解:顶端优势是指顶芽产生的生长素向下运输,积累在侧芽,使侧芽生长受抑制,而顶芽优先生长.去掉顶芽,则侧芽生长素浓度降低,促进其生长发育成枝条.

故选:D.

4.如图表示根和茎对生长素浓度的不同反应,其中正确的是( )

A.A B.B C.C D.D

【考点】生长素的作用以及作用的两重性.

【分析】

生长素的作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长.植物的不同器官对生长素的敏感程度不同,根对生长素最敏感,其次是芽,对生长素最不敏感的是茎,因此生长素影响根生长的曲线最靠近纵轴.

【解答】解:A、生长素对茎的作用具有两重性,因此茎对应的曲线错误,A错误;

B、生长素对根的作用具有两重性,因此根对应的曲线错误,B错误;

C、生长素的作用具有两重性,且根对生长素更敏感,与曲线相符,C正确;

D、生长素对根的作用具有两重性,根对应的曲线错误,D错误.

故选:C.

5.给未受粉的番茄雌蕊柱头涂上一定浓度的生长素溶液,可获得无子番茄,说明了( )

A.果实发育与受精作用有关 B.果实发育与种子形成有关

C.果实发育需要生长素 D.生长素抑制了种子生长

【考点】生长素的作用以及作用的两重性.

【分析】生长素生理作用:促进生长、促进扦插的枝条生根、促进果实的发育;特点:具有双重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长.

【解答】解:A、未受粉的番茄雌蕊不会发生受精作用,因此无籽番茄果实的发育与受精作用无关,A错误;

B、无籽番茄没有种子,因此与种子无关,B错误;

C、给未授粉的番茄雌蕊涂生长素而得到了无籽番茄,只能说明是所涂抹的生长素能促进果实发育,C正确;

D、番茄雌蕊未授粉自然不会有种子,所以并不是生长素抑制了种子的发育,D错误.

故选:C.

6.在下列物质中,不属于人体内环境组成成分的是( )

A.神经递质 B.DNA C.葡萄糖 D.抗体

【考点】内环境的组成.

【分析】

(1)体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴等,也称为内环境.

(2)血浆、淋巴、组织液中物质:

①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等.

②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等.

③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等.

【解答】解:A、神经递质可以存在于突触间隙,突触间隙的液体属于组织液,A正确;

B、DNA只能存在于细胞内,B错误;

C、葡萄糖属于营养物质,可以经过血浆和组织液的运输,属于内环境的成分,C正确;

D、抗体主要分布在血浆中,属于内环境的成分,D正确.

故选:B.

7.下列有关内环境及其稳态的叙述中,正确的是( )

A.动物的细胞外液是内环境

B.动物体内所有的液体是内环境

C.内环境稳态是各种因素保持不变

D.内环境稳态仅由神经调节维持

【考点】内环境的组成;内环境的理化特性.

【分析】1、内环境是由组织液、淋巴、血浆等细胞外液组成;

2、内环境的作用:内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介;

3、内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态.内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件.

【解答】解:A、动物的细胞外液即为内环境,A正确;

B、内环境只是指细胞外液,不包括细胞内液,B错误;

C、内环境的成分和各项理化性质能保持相对稳定,而不是恒定不变,C错误;

D、内环境稳态由神经﹣体液﹣免疫调节共同维持,D错误.

故选:A.

8.神经纤维受到刺激后,细胞膜内的电流方向为( )

A.由未兴奋部位到兴奋部位

B.由兴奋部位到未兴奋部位

C.没有电流产生

D.兴奋部位与未兴奋部位之间交替变化

【考点】神经冲动的产生和传导.

【分析】神经冲动的产生过程:静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,且兴奋传导的方向与膜内电流方向一致.

【解答】解:神经纤维受到刺激后,细胞膜内的电流方向为由兴奋部位到未兴奋部位,细胞膜外的电流方向为由未兴奋部位到兴奋部位.

故选:B.

9.已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即被分解.某种药物可以阻止该种递质的分解,这种药物的即时效应是( )

A.突触前神经元持续性兴奋 B.突触后神经元持续性兴奋

C.突触前神经元持续性抑制 D.突触后神经元持续性抑制

【考点】神经冲动的产生和传导.

【分析】本题是兴奋在突触间传递的过程,兴奋在神经元之间通过突触传递兴奋,当兴奋传至突触小体后,突触前膜内的突触小炮释放神经递质,神经递质进入突触间隙,与突触后膜上的受体结合,引起突触后膜所在的神经元的膜电位发生变化,从而引起下一个神经元兴奋.

【解答】解:由题意可知,当神经递质作用于突触后膜,引起下一个神经元兴奋后,神经递质立即被分解,使突触后膜恢复静息状态,如果某种药物可以阻止该种递质的分解,该神经递质会持续作用于突触后膜,使突触后膜所在的神经元持续兴奋.

A、神经递质作用于突触后膜,对突触前膜不起作用,不会引起突触前神经元持续性兴奋,A错误;

B、神经递质作用于突触后膜,若某种药物可以阻止该种递质的分解,神经递质会持续作用于突触后膜,引起突触后神经元持续性兴奋,B正确;

C、由题意可知,本神经递质是使突触后神经元兴奋的递质,与突触前膜神经元持续性抑制没有关系,C错误;

D、由题意可知,本神经递质是使突触后神经元兴奋的递质,不是使神经元持抑制的递质,不会引起突触后神经元持续性抑制,D错误.

故选:B.

10.如图是反射弧示意图,其中E表示感受器、A表示效应器.以下叙述正确的是( )

A.电刺激①处时,在A、E处均能测到膜电位变化

B.电刺激①处时,能引起C处释放递质、传导兴奋

C.电刺激②处时,该处膜内电位将由正电位变为负电位

D.电刺激②处时,B处将会出现兴奋传导现象

【考点】反射弧各部分组成及功能;细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导.

【分析】根据题意和图示分析可知:图中A、B、C、D、E分别是效应器、传出神经、神经中枢、传入神经和感受器.梳理相关知识点,根据选项描述结合基础知识做出判断.

【解答】解:A、由于兴奋在神经纤维上的传导是双向的,而在神经元之间的传递是单向的,所以①处进行电刺激,只能在A处测到膜电位变化,E处则不能测到膜电位变化,A错误;

B、神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,所以①处进行电刺激,不能引起C处释放递质、传导兴奋,B错误;

C、神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负;当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正,所以②处进行电刺激,则该处膜内电位将由负电位变为正电位,C错误;

D、②处进行电刺激,兴奋能通过突触传到B处,使B处出现兴奋传导现象,D正确.

故选:D.

11.在神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级神经中枢是( )

A.垂体 B.大脑皮层 C.下丘脑 D.脊髓

【考点】脑的高级功能.

【分析】本题考查脊髓和脑的结构及其功能.脑和脊髓是神经系统的中枢部分,叫中枢神经系统;由脑发出的脑神经和由脊髓发出的脊神经是神经系统的周围部分,叫周围神经系统.脑位于颅腔内,包括大脑、小脑和脑干三部分,神经系统的结构和功能的基本单位是神经元.

【解答】解:大脑包括端脑和间脑,端脑包括左右大脑半球.端脑是脊椎动物脑的高级神经系统的主要部分,由左右两半球组成,在人类为脑的最大部分,是控制运动、产生感觉及实现高级脑功能的高级神经中枢.大脑半球的表层是灰质,称为大脑皮层.大脑皮层具有调节人体生命活动的最高级中枢.

故选:B.

12.某人大脑的左半球中央前回的顶部内侧受伤后,可影响他运动的部位是( )

A.面部运动 B.左大拇指的运动

C.左膝的运动 D.右脚趾的运动

【考点】脑的高级功能.

【分析】

大脑表面分布的各种生命活动功能区,即为神经中枢,大脑皮层是调节人体生理活动的最高级中枢,比较重要的中枢有:位于中央前回的躯体运动中枢(管理身体对侧骨骼肌的运动)、躯体感觉中枢(与身体对侧皮肤、肌肉等处接受刺激而使人产生感觉有关)、语言中枢(与说话、书写、阅读和理解语言有关,是人类特有的神经中枢)、视觉中枢(与产生视觉有关)、听觉中枢(与产生听觉有关).

【解答】解:中央前回对应的皮层代表区,可引起躯体运动;躯体运动中枢为对侧支配,上下颠倒,故左半球中央前回的顶部内侧受伤后,可影响右下肢的运动.

故选:D.

13.如图①②③表示人体细胞间信息传递的三种主要方式.下列描述错误的是( )

A.方式①②的信息传递缓慢,方式③传递迅速

B.方式③的信息传递不通过体液

C.体温调节可能涉及①②③三种传递方式

D.方式①②的信息传递都经过血液循环,存在反馈调节

【考点】神经、体液调节在维持稳态中的作用.

【分析】本题考查神经调节和激素调节的区别:

作用途径不同,神经调节通过的途径是反射弧,体液调节途径是体液的运输.

反应速度不同,神经调节速度快,体液调节速度较慢.

作用范围不同,神经调节范围局限,体液调节范围广泛.

作用时间不同,神经调节延续时间短,体液调节延续时间长.

根据题意和图示分析可知:方式①是人体内的内分泌腺分泌激素进行信息传递;方式②是下丘脑﹣垂体分泌激素进行信息传递;方式①②的信息传递都经过血液循环,传递速度慢,存在反馈调节;方式③是神经调节,神经元之间通过突触传递.

【解答】解:A、方式①②是激素调节,通过体液运输,因此信息传递缓慢,方式③是神经调节,途径是反射弧,信息传递迅速,A正确;

B、方式③的信息传递,要经过突触,突触包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,突触间隙的液体是组织液,B错误;

C、体温调节为神经﹣体液调节,包括①②③三种传递方式,C正确;

D、方式①②属于激素调节,传递的途径是体液,信息传递都经过血液循环,调节的方式是反馈调节,D正确.

故选:B.

14.如表为某人血液中甲状腺激素的检测结果.据此分析,其体内最不可能发生的是( )

检测项目

测定值

参考范围

单位

甲状腺激素

10.0

3.1~6.8

Pmol/L

A.体温比正常人低 B.组织细胞摄取葡萄糖加速

C.促甲状腺激素分泌减少 D.神经系统的兴奋性升高

【考点】体温调节、水盐调节、血糖调节.

【分析】1、甲状腺激素对动物的作用:①促进动物个体的发育;②促进新陈代谢,加速体内物质的氧化分解;③提高神经系统的兴奋性.

2、胰岛素能够促进血糖合成糖原,加速血糖分解,从而降低血糖浓度.

【解答】解:A、图表中甲状腺激素的含量明显高于正常值,促进细胞代谢,产热量增加,体温较正常人高,A错误;

B、图表中甲状腺激素的含量明显高于正常值,细胞代谢增强,需要消耗更多的葡萄糖,故组织细胞摄取葡萄糖加速,B正确;

C、图表中甲状腺激素的含量明显高于正常值,甲状腺激素会抑制促甲状腺激素的分泌,故促甲状腺激素的分泌减少,C正确;

D、图表中甲状腺激素的含量明显高于正常值,而甲状腺激素能提高神经系统的兴奋性,故神经系统的兴奋性升高,D正确.

故选:A.

15.当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化过程.据图判断,下列相关叙述不正确的是( )

A.快速牵拉刺激了骨骼肌中的感受器

B.刺激d处会引发图中骨骼肌收缩

C.d可能与多个骨骼肌细胞形成突触

D.牵拉和刺激b均可使c处出现神经递质

【考点】反射弧各部分组成及功能;神经冲动的产生和传导.

【分析】人体神经调节的方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分构成,兴奋在反射弧上单向传递,兴奋在突触处产生电信号到化学信号再到电信号的转变.据此分析解答.

【解答】解:A、快速牵拉刺激感受器产生了兴奋,A正确;

B、d没有与肌肉连接,兴奋在神经元之间的传递是单向的,刺激d不会引起肌肉收缩,B错误;

C、一个神经元可以形成多个突触,C正确;

D、牵拉和刺激b均可使c处出现神经递质,D正确.

故选:B.

16.当人体处于高温炎热的环境中,不会发生的是( )

A.温觉感受器兴奋增强 B.皮肤流血量增加

C.血浆渗透压维持稳定 D.抗利尿激素分泌减少

【考点】体温调节、水盐调节、血糖调节.

【分析】当人处于炎热环境中,皮肤里的温觉感受器接受刺激后,将兴奋传入下丘脑的体温调节中枢,通过中枢的调节,使皮肤血管舒张和汗腺分泌增强,增加散热,从而维持体温的相对恒定.

【解答】

解:A、当人处于炎热环境中,皮肤里的温觉感受器接受刺激后,产生兴奋,A正确;

B、炎热环境中,皮肤血管舒张,流经毛细血管的血流速度加快,流经毛细血管的血流量增加,B正确;

C、炎热环境中,汗液的分泌量增加,细胞外液渗透压升高,但通过神经和体液调节,血浆渗透压维持相对稳定,C正确;

D、炎热环境中,皮肤中汗腺的分泌增强,汗液的分泌量增加,细胞外液渗透压升高,抗利尿激素分泌量增加,D错误.

故选:D.

17.有研究认为,一种胰岛素依赖型糖尿瘸的致病机理是:由于患者体内某种辅助T 细胞数量明显增加,释放的淋巴因子增多,引起效应T细胞与胰岛B细胞结合并使其裂解死亡.下列相关叙述正确的是( )

A.这种胰岛素依赖型糖尿病是一种自身免疫病

B.该病患者血液中胰岛素水平高于正常生理水平

C.效应T细胞将抗原呈递给胰岛B细胞致其死亡

D.辅助T细胞释放的淋巴因子促进B淋巴细胞凋亡

【考点】人体免疫系统在维持稳态中的作用.

【分析】根据题意可知,胰岛素依赖型糖尿病患者的胰岛B细胞由于自身免疫反应而被破坏,导致患者体内胰岛素缺乏,该病患者可通过注射胰岛素治疗,据此答题.

【解答】解:A、由于是自身的T细胞过度激活导致攻击自身的胰岛B细胞死亡导致疾病,所以属于自身免疫病,A正确;

B、胰岛B细胞死亡,使患者血液中胰岛素水平低于正常生理水平,B错误;

C、效应T细胞通过与胰岛B细胞直接接触使其裂解死亡的,C错误;

D、辅助T细胞释放的淋巴因子能促进B淋巴细胞的增殖分化,D错误.

故选:A.

18.一些细菌能借助限制性核酸内切酶抵御外来入侵者,而其自身的基因组DNA经预先修饰能躲避限制酶的降解.下列在动物体内发生的过程中,与此相似的是( )

A.巨噬细胞内溶酶体杀灭病原体

B.T 细胞受抗原刺激分泌淋巴因子

C.组织液中抗体与抗原的特异性结合

D.接种的疫苗在机体内识别病原体

【考点】人体免疫系统在维持稳态中的作用.

【分析】在长期的进化过程中原核生物形成了一套完善的防御机制,以保持自身遗传的相对稳定性.当外源DNA侵入后,限制酶就将其切割掉,使外源DNA不能发挥遗传效应,而且限制酶往往与一种甲基化酶同时成对存在,它们具有相同的底物专一性,具有识别相同碱基序列能力.甲基化酶的甲基供体为S﹣腺苷甲硫氨酸,甲基受体为DNA上的腺嘌呤与胞嘧啶.当限制酶作用位点上的某一些碱基被甲基化修饰后,限制酶就不能再降解这种DNA了.这样在含有某种限制酶的原核生物的细胞中,其DNA分子中不具备这种限制酶的识别切割序列,或者通过甲基化酶将甲基转移到所识别序列的碱基上,使限制酶不能将其切开.所以限制酶只降解外源入侵的异种DNA,而不分解自身DNA.

【解答】解:A、巨噬细胞内溶酶体内含有许多种水解酶,能够分解很多种物质以及衰老、损伤的细胞器,杀灭病原体,但对自身正常的结构没有分解作用,A正确;

B、T细胞受抗原刺激分泌淋巴因子,能促进B细胞增殖分化,属于免疫调节,B错误;

C、组织液中抗体与抗原的特异性结合属于体液免疫,C错误;

D、接种的疫苗在机体内不能识别病原体,但疫苗能诱导机体产生对病原体的免疫,D错误.

故选:A.

19.种群增长的“J”型和“S”型曲线是不同条件下种群数量随时间变化的曲线.下列关于种群增长曲线的叙述,不正确.的是( )

A.以“J”型曲线增长的种群,种群的增长速率不断增大

B.以“S”型曲线增长的种群,种群的增长速率逐步降低

C.以“J”型曲线增长的种群,种群增长不受自身密度制约

D.以“S”型曲线增长的种群,达到K 值时增长速率近于零

【考点】种群数量的变化曲线.

【分析】1、“J“型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况.

2、自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线

【解答】解:A、增长速率等于(现有个体数﹣原有个体数)/增长时间,种群的增长速率不断增加,使得种群数量无限增加,A正确;

B、“S”型曲线增长的种群,种群的增长速率先增加后减少为0,B错误;

C、“J”型曲线增长的种群,是在理想环境下,说明种群增长不受自身密度制约,C正确;

D、以“S”型曲线增长的种群,达到K 值时增长速率为0,种群数量不再增加,D正确.

故选:B.

20.下列关于体液免疫的叙述中,不正确的是( )

A.B细胞识别抗原的实质是其细胞表面的受体与相应的抗原结合

B.识别了抗原的B细胞在淋巴因子的作用下,增殖、分化形成浆细胞和记忆B细胞

C.浆细胞产生的抗体与相应抗原特异性结合,发挥免疫效应

D.记忆B细胞识别再次进入体内的抗原,并能迅速产生大量抗体

【考点】人体免疫系统在维持稳态中的作用.

【分析】特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫,具体过程如下:

【解答】解:A、细胞的识别作用靠细胞膜表面的受体,故B细胞识别抗原的实质是其细胞表面的受体与相应的抗原结合,A正确;

B、识别了抗原的B细胞在淋巴因子的作用下,增殖、分化形成浆细胞和记忆B细胞,B正确;

C、浆细胞产生的抗体与相应抗原特异性结合,发挥免疫效应,C正确;

D、记忆B细胞识别再次进入体内的抗原,并能迅速增殖分化为浆细胞,浆细胞产生大量抗体,D错误.

故选:D.

21.某河流生态系统的营养结构共有4个营养级,分别以a、b、c、d表示,一年内输入这4个营养级的能量数值如下表所示.该生态系统中初级消费者所属营养级是( )

营养级

a

b

c

d

能量(J•m﹣2)

141.10×105

15.91×105

0.88×105

871.27×105

A.a B.b C.c D.d

【考点】生态系统的功能.

【分析】生态系统的一个功能能量流的特点是单向流动、逐级递减的,递减率为10%﹣20%.营养级越低,能量越多;营养级越高,能量越低.

【解答】

解:根据能量流动的特点,可知营养级越低,能量越多;营养级越高,能量越低.表格中d的能量最高( 871.27×105 ),为生产者;a的能量( 141.10×105 )次之,为初级消费者;同理c为次级消费者;d为三级消费者.

故选:A.

22.下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是( )

A.我国的人口将逐渐步人老龄化阶段

B.2009年,中国人口出生率为12.3%

C.橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群

D.由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高

【考点】种群的特征.

【分析】种群的数量特征:1、种群的密度 2、种群的出生率和死亡率 3、种群的年龄组成 4、性别比例 5、迁入率和迁出率.

【解答】解:A、我国的人口将逐渐步人老龄化阶段是年龄组成,A正确;

B、2009年,中国人口出生率为12.3%属于出生率,B正确;

C、橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群不属于种群数量特征,属于种群的空间分布,C错误;

D、由于微甘菊人侵,松树种群死亡率较高属于死亡率和出生率,D正确.

故选:C.

23.下列是依据我国3次人口普查数据,绘制的人口年龄组成图.下面是对上述三图的描述,其中完全正确的是( )

A.图1是增长型,从图3可以看出计划生育政策初见成效

B.图1、图2、图3都是衰退型

C.图2是典型的稳定型,可看出计划生育政策初见成效

D.图1、图2、图3都是稳定型

【考点】种群的特征.

【分析】分析题图可知,本题是考查种群的年龄结构.种群的年龄结构分为增长型、衰退型和稳定性三种,根据种群的年龄结构可以预测种群密度变化的趋势.

【解答】解:A、图1年幼的个体占很大比例,年老的个体占比例小,属于增长型,图3与图1相比年幼的个体的比例明显下降,说明计划生育政策初见成效,A正确;

B、分析三个题图可知,幼年个体的比例都大于老年个体,均属于增长型,B错误;

C、由B项分析可知,C错误;

D、由B项分析可知,D错误.

故选:A.

24.在一块面包上有一个霉菌,如果在其他条件都适宜的情况下,其数量变化在一天内最可能的是呈( )

A.“J”型曲线增长 B.“S”型曲线增长

C.“J型“或“S”型曲线增长 D.无规律增长

【考点】种群数量的变化曲线.

【分析】

“J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况.自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线.

【解答】解:由于在一块面包上有一个霉菌,营养充足、又其他条件都适宜的情况下,所以在一天内,霉菌的数量变化呈“J”型曲线增长.

故选:A.

25.下列有关种群“S”型增长曲线的正确说法是( )

A.“S”型增长曲线表示了种群数量和食物的关系

B.种群增长率在各阶段是不相同的

C.“S”型增长曲线表示了种群数量与时间无关

D.种群增长不受种群密度制约

【考点】种群数量的变化曲线.

【分析】自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线.在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K值.

【解答】解:A、“S”型增长曲线不仅仅是种群数量与食物的关系,还有气候、天敌、时间、种群密度等有关,A错误;

B、种群增长率在各个阶段是不相同的,刚开始时由于环境阻力大,种群增长率低,以后由于空间,食物和其他生活条件相对充足种群增长率相对加快;当种群继续增长,种群的增长率下降,B正确;

C、“S”型增长曲线表示了种群数量与时间的关系,C错误;

D、由于资源和空间是有限的,种群增长受种群密度的限制,D错误.

故选:B.

26.某生态系统中生活着多种植食性动物,其中某一植食性动物种群个体数量的变化如图所示.若不考虑该系统内生物个体的迁入与迁出,下列关于该种群个体数量变化的叙述,错误的是( )

A.若a点时环境因素发生变化,但食物量不变,则a点以后个体数量变化不符合逻辑斯谛增长

B.若该种群出生率提高,个体数量的增加也不会大幅超过b点

C.天敌的大量捕食会导致该种群个体数量下降,下降趋势与b﹣c段相似

D.年龄结构变动会导致该种群个体数量发生波动,波动趋势与c﹣d段相似

【考点】种群的数量变动;种群的特征.

【分析】据图分析,种群个体数量随着季节的变化在K值附近波动可以看出,该生态系统是一个相对稳定的生态系统,具有一定的自我调节能力,呈现S型曲线.

【解答】解:A、若a点环境因素变化,增长的过程可能会有所变化,但由于食物量不变,a点以后个体数量变化最终还是符合逻辑斯谛增长,只是增长速率有所增加或减少,故A错误;

B、从图中个体数量在K值附近波动可以看出,该生态系统是一个相对成熟稳定的生态系统,若出生率提高,种群密度增大,环境阻力增加,种群数量会随之下降,仍在K值附近波动,不会大幅超过b点,故B正确;

C、种群数量波动的主要原因是食物和天敌,当种群被大量捕食时,下降趋势与b~c段相似,故C正确;

D、年龄结构变动会导致该种群数量波动,但环境容纳量基本不变,所以,种群数量也是围绕K值波动,趋势与c~d段相似,故D正确.

故选:A.

27.大多数生物在空间有垂直分层现象,称为群落的垂直结构,引起森林群落中植物和动物分层现象的主要因素是( )

A.温度、食物 B.温度、光照 C.温度、温度 D.光照、食物

【考点】群落的结构特征.

【分析】生物群落的结构包括垂直结构和水平结构,在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,形成群落的垂直结构.对于植物来讲,阳光对植物生理和分布起决定性的作用,所以决定植物分层的主要生态因素是光照;在森林生态系统中,动物也有垂直分层现象,这与动物的食物有关.

【解答】解:引起森林群落中植物和动物垂直分层的主要因素分别是光照、食物,因为光照影响植物的分布和分层,而动物则直接或间接地依赖植物而生存,因为不同层次的植物为不同的动物提供食物因而动物因食性的不同而分层.

故选:D.

28.一个完整的生态系统的成分包括( )

A.食物链和食物网

B.生产者、消费者和分解者

C.物质循环和能量流动

D.生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量

【考点】生态系统的结构.

【分析】生态系统的结构:组成成分和营养结构(食物链和食物网)

1、组成成分:(1)非生物的物质和能量(无机环境);(2)生产者;(3)消费者;(4)分解者.

2、营养结构

(1)食物链:在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系.

(2)食物网:一个生态系统中,许多食物链彼此交错连结的复杂营养关系.

【解答】解:生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量.

故选:D.

29.腐生生活的细菌和真菌,在生态系统中的重要作用是( )

A.固定二氧化碳 B.分解遗体和粪便中的有机物

C.利用光能 D.合成有机物

【考点】生态系统的结构.

【分析】生态系统的组成成分

成分

构成

作用(主要生理过程)

营养方式

地位

非生物

成 分

非生物的物质和能量

光、热、水、土,气

为生物提供物质和能量

生物成分

生产者

绿色植物、光合细菌、化能合成细菌

将无机物转变成有机

(光合作用 化能合成用)

自养型

生态系统的基石

消费者

动物、寄生微生物、

根瘤菌

消费有机物(呼吸作用)

异养型

生态系统最活跃的成分

分解者

腐生微生物、蛔虫

分解动植物遗体(呼吸作用)

生态系统的关键成分

【解答】解:A、生产者能固定二氧化碳,A错误;

B、腐生生活的细菌和真菌属于分解者,分解者能分解遗体和粪便中的有机物,B正确;

C、生产者能利用光能,C错误;

D、生产者能将无机物合成有机物,D错误.

故选:B.

30.在一条食物链中处于第三营养级的生物属于( )

A.生产者 B.初级消费者 C.次级消费者 D.三级消费者

【考点】生态系统的结构.

【分析】生态系统的营养结构是指食物链和食物网.食物链的起点是生产者,终点是最高营养级的消费者.生产者是第一营养级,植食性动物是第二营养级,初级消费者,以植食性动物为食的动物是第三营养级,次级消费者,以此类推.

【解答】解:A、生产者是第一营养级,A错误;

B、初级消费者是第二营养级,B错误;

C、在食物链中,以植食性动物为食的动物是第三营养级,属于次级消费者,C正确;

D、三级消费者是第四营养级,D错误.

故选:C.

31.下列一年生枝条中,扦插时容易成活的是( )

A.带叶带芽的枝条 B.带叶去芽的枝条

C.去叶去芽的枝条 D.去叶带芽的枝条

【考点】生长素的作用以及作用的两重性.

【分析】生长素主要在植物的生长旺盛的茎尖、芽尖幼叶和发育着的种子等部位产生,具有促进生长、促进插条生根和刺激无子果实的形成的作用.扦插枝条一要降低蒸腾作用,二要产生生长素促进其生根,所以用去叶带芽的枝条. jindun('ZYkM%2BnuHqBiHFqGEc1iaFdU%2FwAF4VzqLYTgtx5mlmSFBmIciqOXhYy4YVEulQaA6n2HexoVy8R61qYVwVASF5sK9fv3Dji%2BI6nW%2FzjeimwWYSGyxhx5F%2FkF0xM3xlqh9nf0Uw%2FfYAR8%3D');/*640*60 创建于 2014﹣10﹣16*/var cpro_id=“u1762051“;

【解答】解:芽能产生生长素,生长素能促进扦插的枝条生根;而叶片的存在会使枝条应蒸腾作用散失过多的水分,所以应选择去叶带芽的枝条.

故选:D.

32.如图表示内环境成分间的关系,正确的是( )

A. B. C. D.

【考点】内环境的组成.

【分析】内环境由血浆、组织液和淋巴组成,血浆和组织液之间可以穿过毛细血管壁相互渗透,组织液可以穿过毛细淋巴管壁进入淋巴,淋巴通过淋巴循环进入血浆.

【解答】解:A、血浆与组织液之间的箭头应该是双向的,A错误;

B、血浆不能进入淋巴,血浆与组织液之间的箭头应该是双向的,B错误;

C、该图中血浆和组织液之间可以穿过毛细血管壁相互渗透,组织液可以穿过毛细淋巴管壁进入淋巴,淋巴通过淋巴循环进入血浆,C正确;

D、淋巴不能直接进入组织液,D错误.

故选:C.

33.兴奋在神经纤维上传导的形式是( )

A.反射 B.只在膜外产生的局部电流

C.只在膜内产生的局部电流 D.局部电流

【考点】神经冲动的产生和传导.

【分析】神经元是神经系统的基本结构和功能单位,由胞体和突起构成,突起分为树突和轴突,树突是将兴奋传入神经元的结构,轴突是将兴奋传出神经元的结构,神经元具有接受刺激产生兴奋的特点.

突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制.

【解答】解:A、反射是神经调节的基本方式,A错误;

BC、膜内外都会产生的局部电流,BC错误;

D、兴奋在神经纤维上形成局部电流以电信号双向传导,D正确.

故选:D.

34.神经调节的基本方式是( )

A.刺激 B.反射弧 C.反射 D.兴奋

【考点】人体神经调节的结构基础和调节过程.

【分析】反射﹣﹣神经调节的基本方式

(1)反射:在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对外界环境变化作出的规律性答.

(2)分类:非条件反射:(生来就有);条件反射:(后天学习).

【解答】解:神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成.

故选:C.

35.欲调查某草原上苍鹰的种群密度大小可采用的方法是( )

A.总数量调查法 B.样方法 C.标志重捕法 D.观察估测法

【考点】估算种群密度的方法.

【分析】对于活动能力强、活动范围大的个体调查种群密度时适宜用标志重捕法,而一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵等种群密度的调查方式常用的是样方法.

【解答】解:由于苍鹰个体较大,活动能力强,生活范围广,所以调查苍鹰的种群密度的大小可采用的调查方法是标志重捕法.

故选:C.

36.科研人员在同一温带草原上选择放牧、割草、围封三种不同利用方式的样地,测定湿润年和干旱年的土壤呼吸总量(样地内植被和微生物的呼吸总量),结果如图所示.据图分析不正确的是( )

A.实验目的之一是研究草原不同利用方式对土壤呼吸的影响

B.土壤呼吸是草原群落中碳输出的重要途径

C.水分对草原生态系统的碳循环具有明显影响

D.割草样地的土壤呼吸对降水状况反应最不敏感

【考点】生态系统的功能.

【分析】分析柱形图:该实验的自变量是草原不同利用方式和湿润年、干旱年,因变量是土壤呼吸量,可以研究草原不同利用方式对土壤呼吸的影响,无论哪种草原利用方式,湿润年土壤呼吸总量总是大于干旱年,且割草样地湿润年土壤呼吸总量大于干旱年最明显,说明割草样地的土壤呼吸对降水状况反应最敏感.

【解答】解:A、该实验的自变量是草原不同利用方式和湿润年、干旱年,因变量是土壤呼吸量,可以研究草原不同利用方式对土壤呼吸的影响,A正确;

B、在碳循环中,呼吸作用释放二氧化碳,返回大气,是碳输出生物群落的重要途径,B正确;

C、看图可知:无论哪种草原利用方式,湿润年土壤呼吸总量总是大于干旱年,故水分对草原生态系统的碳循环具有明显影响,C正确;

D、由柱形图可以看出:割草样地湿润年土壤呼吸总量大于干旱年最明显,故割草样地的土壤呼吸对降水状况反应最敏感,D错误.

故选:D.

37.某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如图所示.若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时期后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群.下列关于该水池中上述三个种群关系及变化的叙述,正确的是( )

A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

【考点】种间关系.

【分析】据图分析,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化,属于捕食关系.关于捕食坐标曲线中捕食者与被捕食者的判定:a.从最高点判断,捕食者数量少,被捕食者数量多;b.从变化趋势看,先到波峰的为被捕食者,后达到波峰的为捕食者,即被捕食者变化在先,捕食者变化在后.则甲表示被捕食者,即藻类,乙表示捕食者,即浮游动物.

【解答】解:从图象分析可知,甲乙是捕食关系,且甲是被捕食者(藻类),乙是捕食者(浮游动物).而丙为后期向水池投放的大量专食浮游动物的某种鱼,建立食物链的话应该是:藻类(甲)→浮游动物(乙)→鱼(丙),即丙和乙存在捕食关系,但由于资源和空间有限,两者也存在竞争关系.由于鱼是大量的,所以短时间内它们的食物浮游动物急剧减少,而由于食物缺乏等生存斗争加剧,鱼类也随之大量减少.所以甲、乙、丙三个种群仅剩一个种群的话,该种群肯定是藻类,即甲种群.

故选:C.

38.自然界中生物种群增长常表现为“S”型增长曲线.下列有关种群“S”型增长的说法正确的是( )

A.“S”型增长曲线表示了种群数量和食物的关系

B.种群增长率在各阶段均相同

C.“S”型增长曲线表示了种群数量和时间的关系

D.种群增长不受种群密度制约

【考点】种群数量的变化曲线.

【分析】1、种群增长的“J”型曲线

(1)条件:在食物(养料)和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下

(2)特点:种群内个体数量连续增长;增长率不变

2.种群增长的“S”型曲线:

(1)条件:有限的环境中,种群密度上升,种内个体间的竞争加剧,捕食者数量增加

(2)特点:种群内个体数量达到环境条件所允许的最大值(K值)时,种群个体数量将不再增加;种群增长率变化,K/2时增速最快,K时为0.

【解答】解:A、“S”型增长曲线表示了种群数量和时间的关系,A错误;

B、“S”型曲线所反映的种群增长率是先增大后减小,B错误;

C、“S”型增长曲线表示种群数量与时间有关,坐标图中显示横坐标为时间,C正确;

D、“S”型种群增长受种群密度和受外界环境因素,种内竞争的影响,D错误.

故选:C.

39.蓍草是菊科植物的一个种.采集同一山坡不同海拔高度的蓍草种子,种在海拔高度为零的某一花园中,植株高度如图.下列叙述中,正确的是( )

A.原海拔高度不同的蓍草株高的差异表现出物种多样性

B.不同海拔高度蓍草之间不能杂交或杂交不育

C.研究遗传差异是否影响着草株高,需原海拔处的数据

D.图示结果说明蓍草株高的变化受到花园生环境的影响

【考点】性状的显、隐性关系及基因型、表现型.

【分析】由题意和图片分析,图中只有蓍草一种生物,是不同海拔的蓍草种子种在海拔高度为零的某一花园中产生植株高度.

【解答】解:A、物种多样性是指地球上动物、植物、微生物等生物种类的丰富程度,指的是不同的物种;图示曲线体现的是不同海拔高度的植株在同一海拔的株高,没有原海拔的株高,但是图中原海拔高度不同的蓍草株仍然属于同一个物种,不能体现物种多样性,A错误;

B、图中原海拔高度不同的蓍草株仍然属于同一个物种,可以进行基因交流,相互之间可以杂交并产生可育后代,B错误;

C、不同海拔的植株仍为同一物种,可以研究遗传差异影响植株,但是要有原海拔的株高与现海拔处株高对比说明,C正确;

D、图示结果为不同海拔高度的植株在同一海拔的株高,没有原海拔的株高,说明可能是原有海拔变化引起的株高不同,但是不能说明蓍草株高的变化是受到花园生态环境的影响,因为如果受花园生态环境的影响的话株高应该相同,D错误.

故选:C.

40.如图为5种鱼对水温和含盐量的耐受程度.这些种中能分布在北极海域、热带湖泊或全球分布的分别是( )

A.1 2 3 B.5 3 4

C.3 4 2 D.2 1 5

【考点】生态系统的概念.

【分析】分析题图:1生活在温度最高,盐分最低的水域;2生活在盐度最高,温度最低的水域;3生活在盐度最高,温度适中的水域;4生活在温度较低,盐分较低的水域;5生活在盐度和温度都适中的水域.

【解答】解:由以上分析可知,2生活在北极海域,1只能生活在热带湖泊中,5分布最为广泛.

故选:D.

二.非选择题(共四道大答题,除特殊说明外,每空1分,共计20分.)

41.如图表示植物不同器官对生长素的反应,请观察后据图回答:

(1)促进芽生长的最适生长素浓度是 10﹣8 mol/L.

(2)A点所对应的生长素的浓度对茎生长的效应是 促进 ;对芽生长的效应是 促进 .

(3)曲线表示生长素对于同一种器官的作用具有两重性:低浓度 促进 生长,高浓度 抑制 生长.

【考点】生长素的作用以及作用的两重性.

【分析】根据题意和图示分析可知:图中表示生长素浓度对植物根、芽和茎生长的影响,不同器官对生长素的敏感程度不同,根最敏感、芽其次、最后是茎.生长素促进根、芽、茎生长的最适宜浓度分别是10﹣10mol/L、10﹣8mol/L、10﹣4mol/L.图中曲线表明生长素作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长.

【解答】解:(1)由图可知,促进植物芽的最适宜浓度为10﹣8mol/L.

(2)A点所对应的生长素的浓度促进茎和芽的生长.

(3)曲线表示生长素对于同一种器官的作用具有两重性:低浓度促进生长,高浓度抑制生长.

故答案为:

(1)10﹣8

(2)促进 促进

(3)促进 抑制

42.如图为某些信息传递过程的模式图,①、②、③、④表示各种细胞产生的不同种类的信息分子.

(1)当饮水过少或食用过多盐时,① 抗利尿激素 的分泌量会 增加 .

(2)寒冷时②的分泌量增加,并作用于下丘脑 体温调节 中枢,最终引起骨骼肌战栗.

(3)③的分泌量要受促性腺激素释放激素和 性 激素的调节.

(4)在大多数情况下,产生④的细胞是被抗原激活的 T 细胞.

【考点】体温调节、水盐调节、血糖调节;人体免疫系统在维持稳态中的作用.

【分析】本题主要考查细胞间信息传递的相关知识.

细胞间信息交流的方式可归纳为三种主要方式:1、相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞,即细胞←→细胞,如精子和卵细胞之间的识别和结合.2、相邻细胞间形成通道使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息.即细胞←通道→细胞.如高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行细胞间的信息交流.3、通过体液的作用来完成的间接交流.如内分泌细胞分泌→激素进入体液→体液运输→靶细胞受体信息→靶细胞,即激素→靶细胞.

【解答】解:(1)当饮水过少或食用过多盐时,细胞外液渗透压升高,①抗利尿激素的分泌量会增加.

(2)寒冷时下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素增多,导致垂体分泌促甲状腺激素增多,而使甲状腺分泌甲状腺激素增多,②的分泌量增加,说明②是作用于下丘脑体温调节中枢的神经递质.因此寒冷时②的分泌量增加,并作用于下丘脑体温调节中枢,最终引起骨骼肌战栗.

(3)垂体分泌③促性腺激素的分泌量要受下丘脑促性腺激素释放激素的调节和性激素的负反馈调节.

(4)在大多数情况下,产生④淋巴因子的细胞是被抗原激活的T细胞.

故答案为:

(1)抗利尿激素 增加

(2)体温调节

(3)性

(4)T细胞

43.初生牛犊能够通过初乳从母体获得特异性免疫力.初乳是母牛分娩后5﹣7天内所产生的乳汁,抗体含量比常乳高20﹣25倍,并且初乳中含有四种蛋白酶抑制素.请回答问题:

(1)抗体在机体内是由 效应B(浆) 细胞分泌的,它们的作用是与相应的 抗原(病原体) 特异性结合,使其失去进入寄主细胞的能力.

(2)初乳中含有的蛋白酶抑制素可以抑制初生牛犊消化液中 蛋白酶 的活性,防止抗体被分解失去活性.牛犊的小肠上皮细胞吸收抗体进入血液的方式是 胞吞 .

(3)极少数人服用初乳后出现过敏反应,此时的初乳被称为 过敏原 .

【考点】人体免疫系统在维持稳态中的作用.

【分析】体液免疫和细胞免疫的具体过程:

过敏反应:指已免疫的机体在再次接受相同物质的刺激时所发生的反应.引起过敏反应的物质叫做过敏原.如花粉、油漆、鱼虾等海鲜、青霉素、磺胺类药物等(因人而异).

【解答】解:(1)抗体在机体内是由效应B(浆)细胞分泌的,抗体能够与抗原(病原体)发生特异性结合,使其失去进入寄主细胞的能力.

(2)初乳中含有的蛋白酶抑制素可以抑制初生牛犊消化液中蛋白酶的活性,防止抗体被分解失去活性.抗体属于蛋白质,蛋白质是生物大分子,因此牛犊的小肠上皮细胞吸收抗体进入血液的方式是胞吞.

(3)极少数人服用初乳后出现过敏反应,此时的初乳被称为过敏原.

故答案为:

(1)效应B(浆) 抗原(病原体)

(2)蛋白酶 胞吞

(3)过敏原

44.小叶章是一种多年生草本植物,入侵某苔原生态系统形成斑块.科研人员采用样方法对小叶章入侵斑块进行群落调查,结果如表.

植物种类

高度(cm)

生长型

对照

轻度入侵

中度入侵

重度入侵

高山乌头

20﹣40

多年生草本

+

藜芦

50﹣100

+

毛蕊老鹤草

30﹣80

+

大白花地榆

50﹣80

+

+

小叶章

60﹣90

+

+

+

牛皮杜鹃

10﹣25

灌木

+

+

+

笃斯越桔

10﹣15

+

+

(1)调查时,科研人员要在小叶章入侵斑块 随机 选择若干个1m×1m的样方,统计样方内的植物 种类 、株数、高度等信息,通过记名计算统计出整个群落中植物的 丰富度 .以相邻的本地牛皮杜鹃群落为对照组进行研究分析.

(2)随着入侵程度的加深,灌木逐渐消失,多年生草本植物种类明显 增多 ,植株的高度 增加 .

(3)小叶章不同入侵成都下,群落的 垂直和水平 空间结构发生明显变化,表明小叶章入侵会使群落发生演替,这种群落演替的类型为 次生演替 .

【考点】群落的结构特征;群落的演替.

【分析】1、群落垂直结构:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象;植物主要受阳光的影响,动物主要受食物和栖息空间的影响.

2、群落水平结构:由于地形的变化、土壤湿度和盐碱的差异、光照强度的不同等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异.

3、物种的丰富度:

1、概念:是指一个群落或生态系统中物种数目的多少.

2、生态学上有多种测定物种丰富度的方法:

通常有两种:一是记名计算法;二是目测估计法.

【解答】解:(1)丰富度是指一个群落或生态系统中物种数目的多少,调查时,要做到随机取样,选择若干个1m×1m的样方,统计样方内的植物种类、株数、高度等信息,通过记名计算统计出整个群落中植物的丰富度.以相邻的本地牛皮杜鹃群落为对照组进行研究分析.

(2)随着入侵程度的加深,灌木逐渐消失,多年生草本植物种类明显增多,植株的高度增加.

(3)小叶章不同入侵成都下,群落的垂直和水平空间结构发生明显变化,表明小叶章入侵会使群落发生演替,这种群落演替的类型为次生演替.

故答案为:

(1)随机 种类 丰富度

(2)增多 增加

(3)垂直和水平 次生演替