- 1.16 MB

- 2021-06-04 发布

2018-2019学年福建省厦门市湖滨中学高一3月月考历史试题

一、选择题(每题2分,共70分)

1.造成古代中国封建社会出现“有力者无田可耕,有田者无力可耕”现象的根本原因是( )

A.贵族、官僚及豪强霸占良田 B.土地私有制度

C.政府采取不抑兼并的政策 D.地权和劳动者的分离

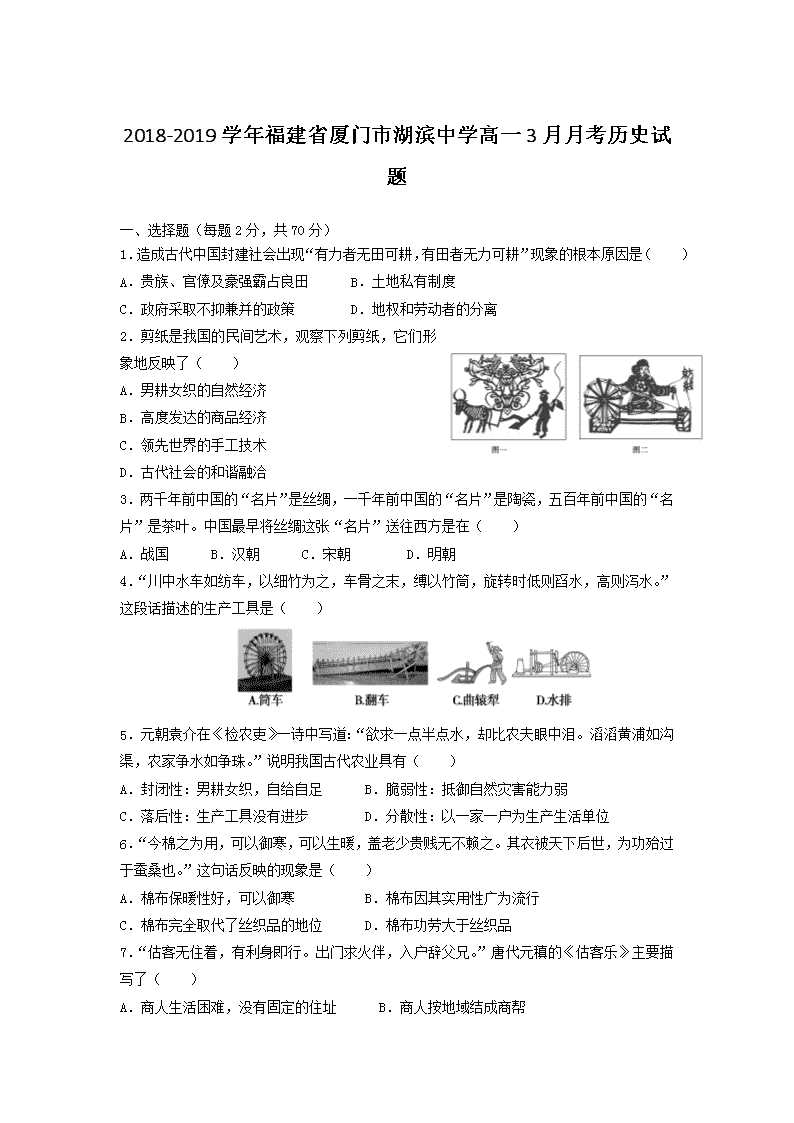

2.剪纸是我国的民间艺术,观察下列剪纸,它们形象地反映了( )

A.男耕女织的自然经济

B.高度发达的商品经济

C.领先世界的手工技术

D.古代社会的和谐融洽

3.两千年前中国的“名片”是丝绸,一千年前中国的“名片”是陶瓷,五百年前中国的“名片”是茶叶。中国最早将丝绸这张“名片”送往西方是在( )

A.战国 B.汉朝 C.宋朝 D.明朝

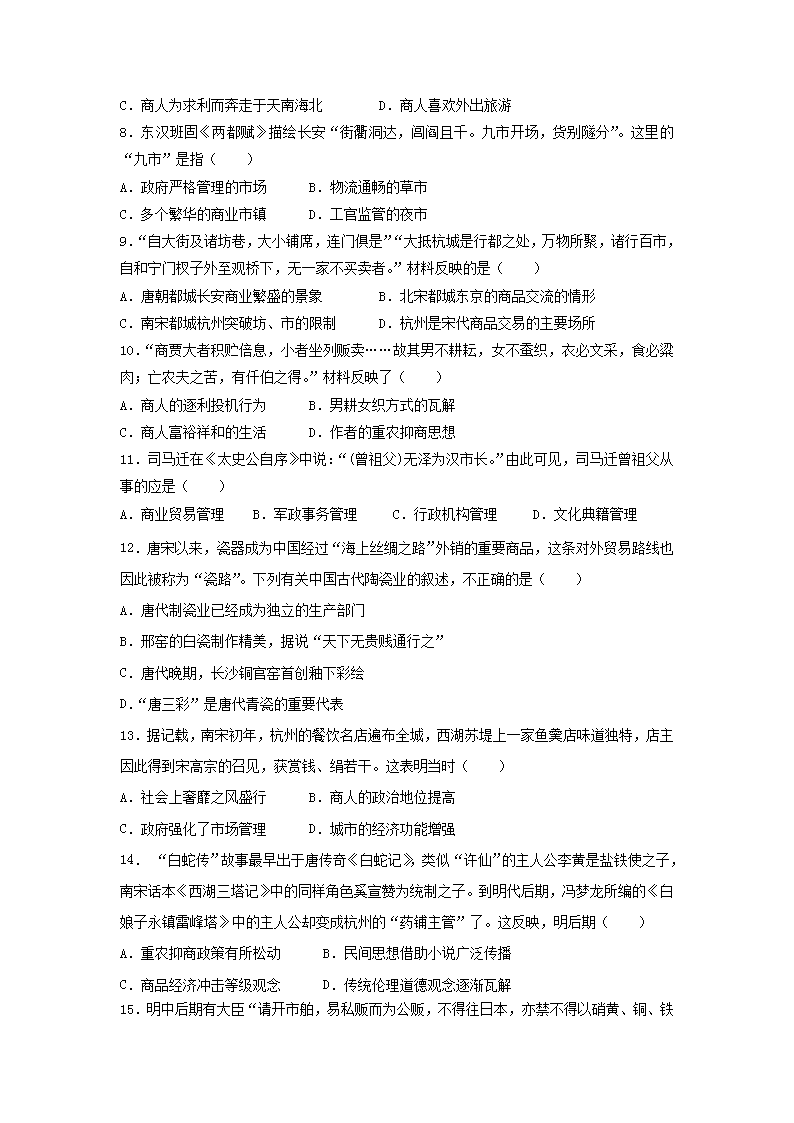

4.“川中水车如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则舀水,高则泻水。”这段话描述的生产工具是( )

5.元朝袁介在《检农吏》一诗中写道:“欲求一点半点水,却比农夫眼中泪。滔滔黄浦如沟渠,农家争水如争珠。”说明我国古代农业具有( )

A.封闭性:男耕女织,自给自足 B.脆弱性:抵御自然灾害能力弱

C.落后性:生产工具没有进步 D.分散性:以一家一户为生产生活单位

6.“今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。”这句话反映的现象是( )

A.棉布保暖性好,可以御寒 B.棉布因其实用性广为流行

C.棉布完全取代了丝织品的地位 D.棉布功劳大于丝织品

7.“估客无住着,有利身即行。出门求火伴,入户辞父兄。”唐代元稹的《估客乐》主要描写了( )

A.商人生活困难,没有固定的住址 B.商人按地域结成商帮

C.商人为求利而奔走于天南海北 D.商人喜欢外出旅游

8.东汉班固《两都赋》描绘长安“街衢洞达,闾阎且千。九市开场,货别隧分”。这里的“九市”是指( )

A.政府严格管理的市场 B.物流通畅的草市

C.多个繁华的商业市镇 D.工官监管的夜市

9.“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是”“大抵杭城是行都之处,万物所聚,诸行百市,自和宁门杈子外至观桥下,无一家不买卖者。”材料反映的是( )

A.唐朝都城长安商业繁盛的景象 B.北宋都城东京的商品交流的情形

C.南宋都城杭州突破坊、市的限制 D.杭州是宋代商品交易的主要场所

10.“商贾大者积贮倍息,小者坐列贩卖……故其男不耕耘,女不蚕织,衣必文采,食必粱肉;亡农夫之苦,有仟伯之得。”材料反映了( )

A.商人的逐利投机行为 B.男耕女织方式的瓦解

C.商人富裕祥和的生活 D.作者的重农抑商思想

11.司马迁在《太史公自序》中说:“(曾祖父)无泽为汉市长。”由此可见,司马迁曾祖父从事的应是( )

A.商业贸易管理 B.军政事务管理 C.行政机构管理 D.文化典籍管理

12.唐宋以来,瓷器成为中国经过“海上丝绸之路”外销的重要商品,这条对外贸易路线也因此被称为“瓷路”。下列有关中国古代陶瓷业的叙述,不正确的是( )

A.唐代制瓷业已经成为独立的生产部门

B.邢窑的白瓷制作精美,据说“天下无贵贱通行之”

C.唐代晚期,长沙铜官窑首创釉下彩绘

D.“唐三彩”是唐代青瓷的重要代表

13.据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行 B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理 D.城市的经济功能增强

14. “白蛇传”故事最早出于唐传奇《白蛇记》,类似“许仙”的主人公李黄是盐铁使之子,南宋话本《西湖三塔记》中的同样角色奚宣赞为统制之子。到明代后期,冯梦龙所编的《白娘子永镇雷峰塔》中的主人公却变成杭州的“药铺主管”了。这反映,明后期( )

A.重农抑商政策有所松动 B.民间思想借助小说广泛传播

C.商品经济冲击等级观念 D.传统伦理道德观念逐渐瓦解

15.明中后期有大臣“

请开市舶,易私贩而为公贩,不得往日本,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海”。对该史料理解最恰当的是( )

A.明代没有民间的海外贸易 B.明政府曾奉行重商主义政策

C.明政府曾有条件地允许海外贸易 D.明政府从此废除“海禁”政策

16.明清时期中国农耕文明发展到一个新的高峰,并出现一些迥异于传统经济模式的变异,这些变异带有向工业文明演进的趋向。这里的“变异”主要是指( )

A.民营手工业占据了手工业的主导地位

B.“机户出资,机工出力”的雇佣关系产生

C.以经济功能为主的工商业市镇出现

D.白银逐步成为普遍流通的货币

17.叶茵《田父吟》诗说:“未晓催车水满沟,男儿鬼面妇蓬头,但求一熟偿逋债,留得糠粞便不忧。”该诗主要反映了封建社会( )

A.男耕女织式的自然经济 B.开垦荒地逐渐增多

C.政治腐败,民不聊生 D.赋税沉重,农民生活困苦

18.“朝奉”本为官名,有些徽商是由仕而贾的,他们不愿人们称其为“老板”,而代之以“朝奉”。久之,到明末,世人统称徽商为“徽州朝奉”。徽商不愿被称为“老板”,这从本质上反映出( )

A.徽商的谦虚 B.明清政府对商人的歧视和压制

C.徽商已走上了官商结合之路 D.徽商的虚伪

19.“中国有世界上最好的粮食——大米;最好的饮料——茶;最好的衣物——棉、丝和皮毛。他们无需从别处购买一文钱的东西。”这表明当时中国社会占主导地位的经济形态是( )

A.商品经济 B.民族资本主义经济

C.自然经济 D.外国资本主义经济

20.19世纪六七十年代,一些官僚、地主、买办和商人开始利用外国的先进技术和机器,创办了近代企业。中国民族资本主义工业首先出现在( )

A.西北地区 B.沿海地区 C.北京地区 D.内陆地区

21.江南制造总局是个十足的封建衙门。管理者是以督办为首的一群大大小小的官吏。他们对军器制造一窍不通,一切生产技术大权都操纵于洋人手中。有些洋匠不懂技术,招摇撞骗,因造不出火药,竟称“中国天气异于外国,与造此药不宜”。这表明,洋务企业( )

A.管理体系逐步完善 B.过度依赖西方技术

C.逐渐成为外资企业 D.所雇洋匠皆为外行

22.洋务运动时期洋务派的义利观,有的秉承重“义”的义利观,同时倡导求“利”;有的推崇通过“商战”来维护利权,进而维护“义”;有的倾向通过兴办实业来求“利”,实现富国强国。这些义利观( )

A.旨在宣扬中体西用的价值 B.减少了社会变革的阻力

C.具有救亡图存的时代特色 D.强化了传统的纲常伦理

23.史书记载,1872年侨商陈启源创办继昌隆缫丝厂,采用蒸汽机和传动装置,雇女工数百人进行生产,它“出丝精美,行销于欧美两洲,价值之高,倍于从前,遂获厚利”。以上材料说明继昌隆缫丝厂( )

A.属于近代的民族工业 B.产品主要面向国内市场

C.实质是外国资本在华创办的企业 D.没有跳出中国传统生产方式

24.清政府规定:“凡通商口岸,内省腹地,其应兴铁路、轮船、开矿、种植、纺织、制造之外,一体准民间开设,无所禁止。”该政策( )

A.大力支持了洋务运动的发展 B.使民族资本主义有了初步发展

C.促使民族资本主义的产生 D.使民族工业迎来了进一步发展的春天

25.甲午战争后,中国最早的民办机器企业上海发昌机器厂在英商开办的耶松船厂竞争下迅速衰落。这一史实说明( )

A.近代民族工业依赖于外国资本主义

B.近代民族工业经营不善,致使亏本

C.民族资产阶级非常软弱

D.近代民族工业受到外国资本主义排挤、压迫

26.清朝末年,民族资本家为了逃避政府苛税和官吏勒索,或将企业设在租界里,或“假托洋商之名”,或“船头悬挂着英国国旗,船尾悬挂着中国龙旗”。这反映了( )

A.中国民族资本主义春天的到来

B.中国民族资本主义的全面萎缩

C.封建主义是中国民族资本主义发展的阻力

D.西方列强支持中国民族资本主义的发展

27.民国初年,中国民族工业有了进一步发展。以天津为例,在工商部注册、资产达万元以上的企业就有数十家。出现上述状况的政治前提是( )

A.辛亥革命推翻了清朝统治 B.华侨们竞相回国投资办厂

C.列强放松了对华经济侵略 D.各类实业团体的广泛建立

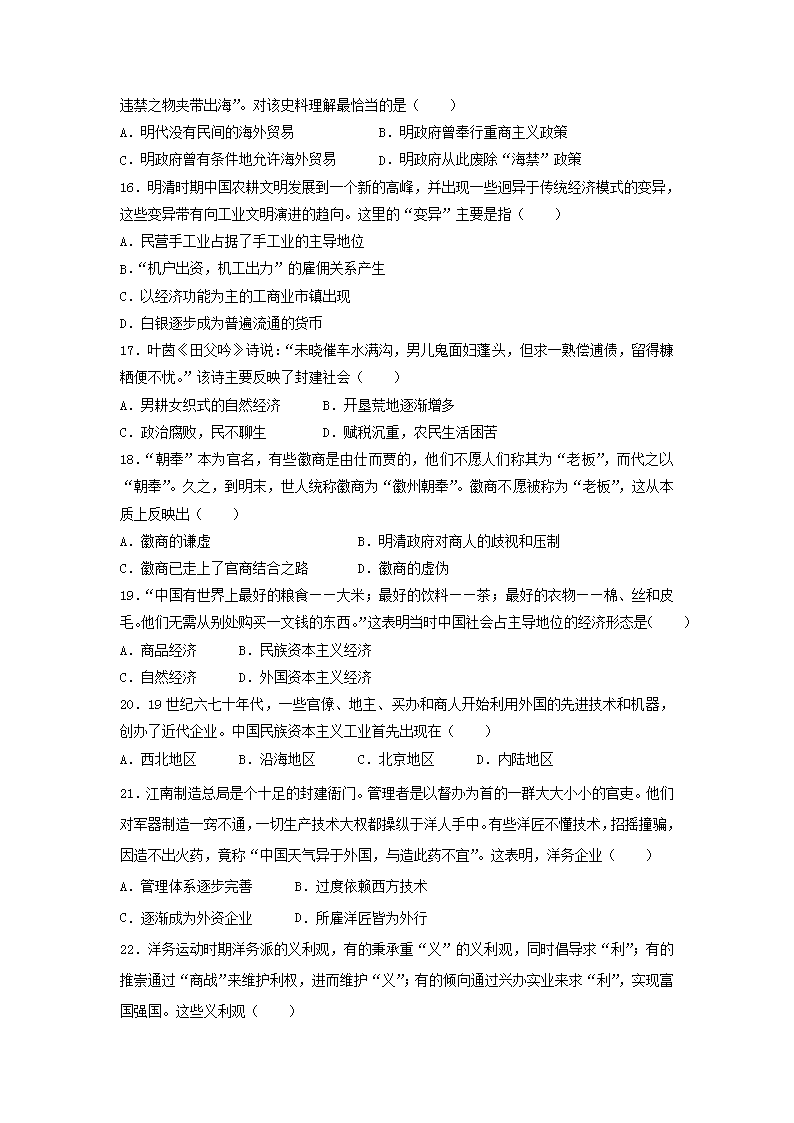

28.民国时期是中国民族资本主义工业的曲折发展时期。下列符合这一时期民族资本主义工业发展情况的是( )

29.1914年12月5日,北洋政府农商部强调“欧战”期间“通商惠工,在此一举”“

机不可失,稍纵即逝”。其实,当时举国上下尤其是身处商战第一线的工商业者,都充满了这种抓住机遇的紧迫意识。这表明当时政府( )

A.践行奖励实业法令 B.督促良机大发战争财

C.秉承实业救国理念 D.号召与欧美列强商战

30.美国银行家杨格在《1927至1937年中国财政经济情况》中说:“美国有意识地抬高银价,已在中国酿成无法忍受的困苦。”面对这一“困苦”,南京国民政府采取的重大举措是( )

A.实行“币制改革” B.鼓励华侨投资国内产业

C.发起提倡国货运动 D.开展国民经济建设运动

31.据统计,九一八事件时外国人投资有42.8%集中在上海;七七事变前,外国人的银行业投资有79.2%集中在上海,进出口和商业投资有80%、工业投资有67.1%。造成上述变化的原因是( )

A.东部沿海受外国经济渗透最早 B.日本不断扩大侵华战争

C.国民政府忙于内战忽视建设 D.内地民族工业力量薄弱

32.经济学家马寅初1935年在《中国经济改造》一书中认为:面对西方国家的倾销政策,中国保护幼稚工业,除保护税外,用统制的办法,发展国内工业与之相抗,亦为今日国际经济竞争之武器。但到1940年,马寅初就对传统制经济提出批评:“吾人以千数百万同胞之死伤,数百万财产之损失,希冀获得胜利以求民族之快快复兴,决不愿以如是巨大之牺牲来交换几个大财神,将吾人经济命脉操在手中。”马寅初对统制经济态度变化的主要原因( )

A.抗日战争进入相持阶段 B.民族工业较快发展

C.官僚资本迅速膨胀 D.国家干预经济政策盛行

33.右图漫画的名称是“撕毁这张中国人的卖身契”,“卖身契”是指( )

A.《南京条约》 B.《辛丑条约》

C.“二十一条” D.《中美友好通商航海条约》

34.据《解放日报》报道,今天的上海是真的“美化”了。美国货充斥了市场的每一个角落……难怪有人说:“中国人民从吃到用,要全部‘美式配备’了!”这则报道应出现于( )

A.1895—1911年 B.1912—1919年 C.1927—1936年 D.1945—1949年

35.鸦片战争以后至新中国成立前,大批的中国人为了实现富国之梦兴办实业,试图以经济振兴实现国家富强,结果都失败了。这一现象说明了( )

A.实现民族独立是发展近代化的前提 B.中国民族工业发展先天不足

C.封建专制统治是近代化的主要障碍 D.思想解放是开始近代化的先决条件

二、材料解析题(36题15分,37题15分,共30分)

36.(15分)中国自春秋战国就步入了铁器时代,铁器的制造和使用在中国古代社会居于重要的地位。阅读下列图文材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期的铁器。

材料二 汉武帝下令:“敢私铸铁器煮盐者,钛(古代刑具)左趾,没入其器物。”

——《史记·平准书》

材料三 (明朝时广东地区)一个冶炉场按中等规模十座冶炉计算,其雇工要在二三千人以上……“凡一炉场,司炉者二百余人,掘铁矿者三百余人,汲者、烧炭者二百有余,驮者牛二百头,载者舟五艘。计一铁厂之费,不止万金。”

——齐涛主编《中国古代经济史》

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,分析铁器的使用对当时社会经济所产生的影响。(3分)

(2)材料二表明汉武帝采取了怎样的经济政策?(2分)简要说明这一政策的实施目的。(4分)

(3)材料三所描述的明朝矿冶业具有什么特点?(3分)这一类工矿业在明清时期发展受阻,请写出阻碍的因素。(3分)

37.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 (民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔《中国资产阶级的黄金时代(1911—1937)》

材料二 当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去。

——(美)费正清等编《剑桥中华民国史》下卷

材料三 100元法币购买力图示。

——(美)伊佩霞《剑桥插图中国史》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,概括民国初期民族工业的发展状况。(3分)

(2)结合材料二和所学知识,概括1927—1937年中国民族工业的发展态势。(2分)并分析1929—1933年资本主义世界经济危机对中国民族工业的影响。(4分)

(3)1945—1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?(2分)参考材料三并结合所学知识,从国民政府政策措施的角度,简述导致民族工业处于这一境地的原因。(4分)

厦门市湖滨中学2018-2019学年 3月份月考参考答案暨评分标准

高一历史

一、单项选择题(本大题共35小题,每题2分,共70分。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

A

B

A

B

B

C

A

C

D

A

D

D

C

C

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

B

C

B

B

C

A

B

D

C

A

B

C

A

31

32

33

34

35

B

C

D

D

A

二、材料解析题(30分)

36.(15分)

(1)提高了农业生产效率;促进了社会经济的发展;促使精耕细作的农业生产模式日益完善;加速了井田制的瓦解;有利于土地私有制的确立;推动了小农经济的产生。(3分,答出三点即可)

(2)经济政策:盐铁官营。(2分)

实施目的:打击富商大贾;发展官营工商业;强化国家对经济的控制;维护专制主义国家政权的经济基础。(4分,答出两点即可。若答其他答案且符合题意,同样正确)

(3)特点:生产规模庞大;资金投入巨大;生产分工细密;实行雇佣劳动。(3分)

阻碍因素:自给自足的自然经济占据主导地位;政府实行重农抑商政策和闭关锁国的“海禁”政策。(3分)

37.(15分)

(1)出现短暂春天,发展速度、规模空前。轻工业有显著发展,重工业有一定增长。但主要分布在沿海地区,没有形成独立完整的工业体系。与外国资本、传统经济形式相比,仍居弱势地位。(3分)

(2)发展态势:曲折而艰难地发展。(2分)

影响:各资本主义国家为转嫁危机,对华倾销商品,日本加剧侵华,冲击了中国民族工业的发展。中国人民的反帝爱国运动,国民政府采取的一些促进经济发展的措施,使民族工业在1929年后仍能坚持下去。(4分)

(3)处于困境之中。(2分)

原因:国民党发动内战,社会动荡加剧;签订《中美友好通商航海条约》,加速美国经济侵略;依靠国家权力,扩张官僚资本;实行恶性通货膨胀政策和繁重的税收政策。(4分)