- 250.00 KB

- 2021-06-02 发布

2018-2019学年内蒙古巴彦淖尔市临河三中高一上学期第二次月考物理 试题(普通班)

一、单选题(本大题共6小题,共24.0分)

1. 下列关于质点的说法中正确的是( )

A. 只要是体积很小的球体就可以视为质点

B. 质点没有大小,所以和几何中的点是一样的

C. 质点是一个理想化的模型,实际上并不存在

D. 质量很大的物体无论在任何情况下都不能看成质点

2. 对于“力与运动的关系”问题,历史上经历了漫长而又激烈的争论过程.著名的科学家伽利略在实验的基础上推理得出了正确的结论,其核心含义是( )

A. 力是维持物体运动的原因 B. 物体只要运动就需要力的作用

C. 力是物体运动状态改变的原因 D. 没有力的作用运动物体就会慢慢停下来

3. 小球从5m高处落下,被地板反弹回后在2m高处被接住,则小球通过的路程与位移的大小分别是( )

A. 5m 2m B. 7m 3m C. 3m 3m D. 7m 2m

4. 一物体做初速度为零的匀加速直线运动,第2s末的速度为4m/s,它运动的加速度为( )

A. 2m/s2 B. 3m/s2 C. 4m/s2 D. 5m/s2

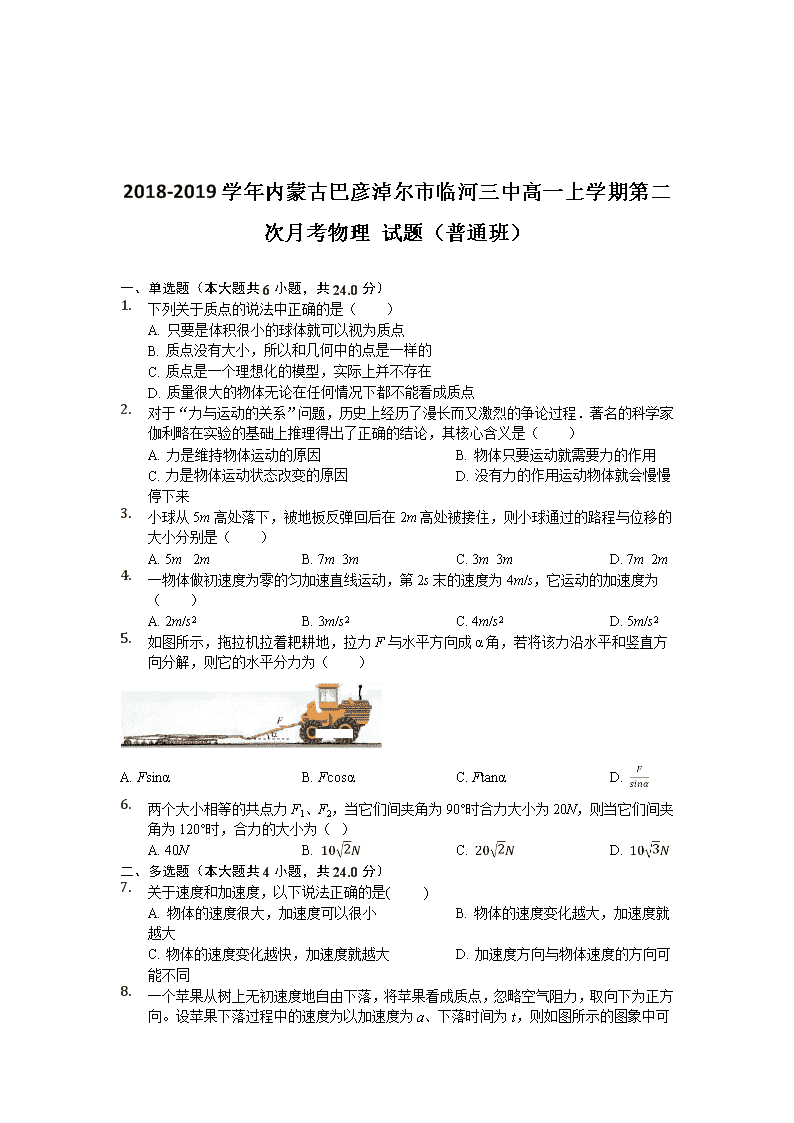

5. 如图所示,拖拉机拉着耙耕地,拉力F与水平方向成α角,若将该力沿水平和竖直方向分解,则它的水平分力为( )

A. Fsinα B. Fcosα C. Ftanα D.

6. 两个大小相等的共点力F1、F2,当它们间夹角为90°时合力大小为20N,则当它们间夹角为120°时,合力的大小为( )

A. 40N B. C. D.

二、多选题(本大题共4小题,共24.0分)

7. 关于速度和加速度,以下说法正确的是( )

A. 物体的速度很大,加速度可以很小 B. 物体的速度变化越大,加速度就越大

C. 物体的速度变化越快,加速度就越大 D. 加速度方向与物体速度的方向可能不同

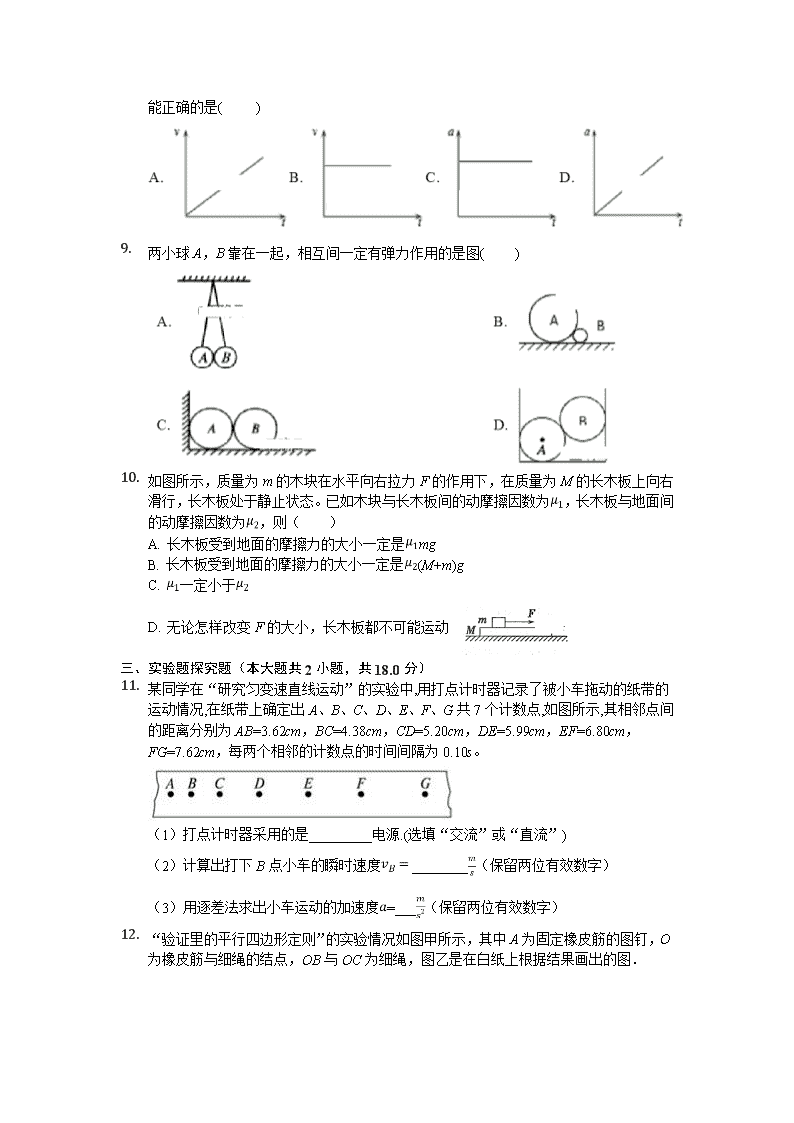

8. 一个苹果从树上无初速度地自由下落,将苹果看成质点,忽略空气阻力,取向下为正方向。设苹果下落过程中的速度为以加速度为a、下落时间为t

,则如图所示的图象中可能正确的是( )

1. 两小球A,B靠在一起,相互间一定有弹力作用的是图( )

2. 如图所示,质量为m的木块在水平向右拉力F的作用下,在质量为M的长木板上向右滑行,长木板处于静止状态。已如木块与长木板间的动摩擦因数为,长木板与地面间的动摩擦因数为,则( )

A. 长木板受到地面的摩擦力的大小一定是mg

B. 长木板受到地面的摩擦力的大小一定是(M+m)g

C. 一定小于

D. 无论怎样改变F的大小,长木板都不可能运动

三、实验题探究题(本大题共2小题,共18.0分)

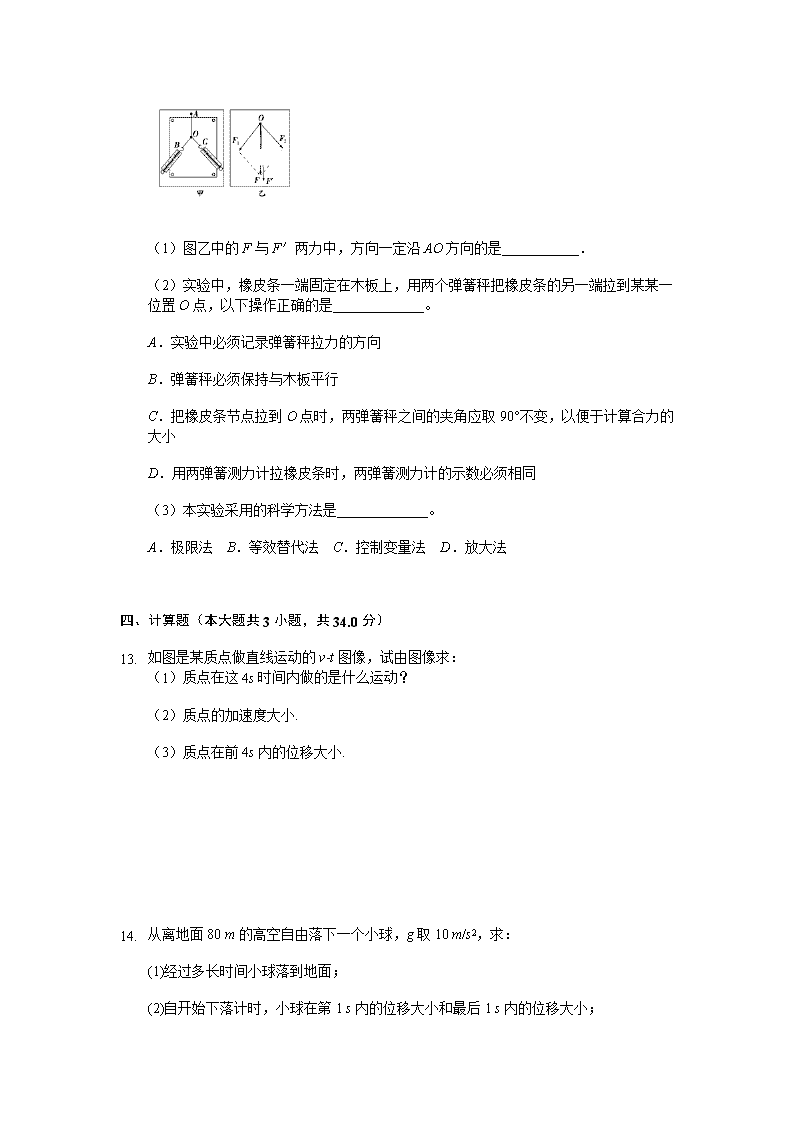

3. 某同学在“研究匀变速直线运动”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,如图所示,其相邻点间的距离分别为AB=3.62cm,BC=4.38cm,CD=5.20cm,DE=5.99cm,EF=6.80cm,FG=7.62cm,每两个相邻的计数点的时间间隔为0.10s。

(1)打点计时器采用的是_________电源.(选填“交流”或“直流”)

(2)计算出打下B点小车的瞬时速度________(保留两位有效数字)

(3)用逐差法求出小车运动的加速度=___(保留两位有效数字)

4.

“验证里的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB与OC为细绳,图乙是在白纸上根据结果画出的图.

(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是___________.

(2)实验中,橡皮条一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某某一位置O点,以下操作正确的是_____________。

A.实验中必须记录弹簧秤拉力的方向

B.弹簧秤必须保持与木板平行

C.把橡皮条节点拉到O点时,两弹簧秤之间的夹角应取90°不变,以便于计算合力的大小

D.用两弹簧测力计拉橡皮条时,两弹簧测力计的示数必须相同

(3)本实验采用的科学方法是_____________。

A.极限法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.放大法

四、计算题(本大题共3小题,共34.0分)

1. 如图是某质点做直线运动的v-t图像,试由图像求:

(1)质点在这4s时间内做的是什么运动?

(2)质点的加速度大小.

(3)质点在前4s内的位移大小.

2. 从离地面80 m的高空自由落下一个小球,g取10 m/s2,求:

(1)经过多长时间小球落到地面;

(2)自开始下落计时,小球在第1 s内的位移大小和最后1 s内的位移大小;

(3)小球下落时间为总时间一半时的位移大小.

1. 如图所示,一质量为2kg的物块在固定斜面上受沿斜面向上的拉力F的作用而匀速向上运动,斜面的倾角为30°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.2,则拉力F的大小为多少?

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

【分析】

质点是用来代替物体的有质量的点,实际上是不存在的,物体可以看成质点的条件是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,同一个物体在不同的时候,有时可以看成质点,有时不行,要看研究的是什么问题。

考查学生对质点这个概念的理解,关键是知道物体能看成质点时的条件,看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,物体的大小体积能否忽略。

【解答】

A.物体可以看成质点的条件是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,与物体的大小无关,故A错误;

B.质点是用来代替物体的有质量的点,与几何中的点不一样,不是物体的中心,实际上是不存在的,故B错误;

C.质点是用来代替物体的有质量的点,是一个理想化的模型,实际上是不存在的,故C正确;

D.当物体的大小体积对所研究的问题是没有影响时,物体就可以看成质点,如地球很大,当研究地球的公转时可以把地球看成质点,故D错误。

故选C。

2.【答案】C

【解析】

解:(1)物体只要运动就需要力的作用,没有力的作用运动物体就会慢慢停下来,力是维持物体运动的原因,都和亚里士多德的观点是相同的.

(2)斜面小车实验,接触面越来越光滑,摩擦力越来越小,物体运动越来越远,没有摩擦,物体永远运动下去.没有力就不能改变物体的运动状态.

故选C.

牛顿第一定律的得来经历了三个阶段:

(1)亚里士多德认为有力作用在物体上物体运动,停止用力物体停止运动.他认为力是维持物体运动的原因.

(2)伽利略通过斜面小车实验,接触面越来越光滑,摩擦力越来越小,物体速度改变的越慢,物体运动越远.推理:如果没有摩擦,速度不会改变,永远运动下去.

(3)牛顿总结前人经验并加以概括,得到牛顿第一定律.

(1)正确理解力是改变物体运动状态的原因,维持物体运动不需要力的作用,依靠的是物体的惯性.

(2)掌握研究牛顿第一定律这种在实验的基础上,经过科学的推理得到结论的方法.

3.【答案】B

【解析】

解:小球从离地板5m高处落下,通过的路程是5m,被地板弹回,在离地板2m高处被接住,通过的路程是2m,则小球通过的路程是7m.起点到终点的线段长度是3m,则位移大小是3m.

故选:B.

路程是物体运动路线的长度.位移表示物体位置的移动,用从起点到终点的有向线段表示.

本题是常规题.对于位移,关键确定物体的起点与终点的位置,大小等于起点与终止的直线距离.

4.【答案】A

【解析】

解:据加速度的定义式.

故选A.

根据加速度的定义,代入已知量直接求解即得.

熟练掌握加速度的定义式,根据题设条件直接处理.

5.【答案】B

【解析】

【分析】

根据平行四边形定则,以F为对角线作平行四边形,由数学知识求解竖直方向的分力。

本题是简单的分解问题,运用平行四边形定则作图求解。

【解答】

解:根据平行四边形定则,以F为对角线作平行四边形,如图.

则有F2=Fcosα;故B正确,ACD错误。

故选B。

6.【答案】B

【解析】

【分析】

在二者夹时,由勾股定理解得每个力的大小,再在夹角为时,由平行四边形定则判断合力大小。

本题主要考查力的合成,知道当两个等大的力合成时,若二者夹时,其合力与分力等大是解题的关键,难度一般。

【解答】

由于两力等大,故二者垂直时,合力由勾股定理可得:,解得,而当二者间夹时,由画出的平行四边形可知该图形为菱形,由图形可知合力与分力等大,故B正确,ACD错误。

故选B。

7.【答案】ACD

【解析】

【分析】

解决本题要掌握:速度和加速度的物理意义。速度是描述运动快慢的物理量,而加速度是描述速度变化的快慢的物理量;加速度和速度以及速度变化量无关。

本题考察了学生对加速度概念的理解情况,明确速度、加速度、加速度变化量的关系。

【解答】

A.根据可知:速度很大,但若速度的变化率很小,则加速度也可以很小,故A正确;

B.根据可知:物体的速度变化很大,但所用时间很长,加速度则可能很小,故B错误;

C.物体的速度变化越快,则速度的变化率越大,加速度越大,故C正确;

D.加速度与速度变化量的方向相同,可能与速度的方向不同,故D正确。

故选ACD。

8.【答案】AC

【解析】

【分析】

物体做自由落体运动的条件:①只在重力作用下;②从静止开始。只在重力作用下保证了物体的加速度为g;从静止开始保证了物体初速度等于零;所以自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动,根据运动特点进行分析。

本题主要考查了自由落体运动的基本规律,自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动,符合初速度为0的匀加速直线运动的一切推论。

【解答】

AB.自由落体运动的速度v=gt,速度与时间成正比,故A正确,B错误;

CD.自由落体运动的加速度为重力加速度,是不变的,故C正确,D错误。

故选AC。

9.【答案】AD

【解析】

【分析】

本题考查了弹力产生的条件,一定要注意只有当这两个条件都满足时,才会产生弹力。

解答本题需要了解弹力产生的条件,根据弹力产生的条件即可做出选择。

【解答】

弹力的产生必须满足两个条件:相互接触且发生弹性形变;

A.两个小球所受的重力与绳子的拉力不是一对平衡力,所以这两个小球都受到了对方的合力作用,从而发生弹性形变产生弹力,故A正确;

BC.由图可知:B、C中两个小球都相互接触,但它们之间并没有相互挤压的作用,也就不能发生弹性形变,从而不能产生弹力,故BC错误;

D.B球受重力和竖直面的支持力,这两个力不能平衡,则A球对B球必然有弹力,故D

正确。

故选AD。

10.【答案】AD

【解析】

【分析】

隔离对M分析,抓住木板处于静止状态,根据共点力平衡求出地面对木板的摩擦力大小;无论改变F的大小,只要m在木板上滑动,则m对M的摩擦力大小不变,木板仍然保持静止。

本题中木板受到地面的摩擦力是静摩擦力,不能根据滑动摩擦力公式求解,f2=μ2(m+M)g是错误的。

【解答】

AB.对M分析,在水平方向受到m对M的摩擦力和地面对M的摩擦力,两个力平衡,则地面对木板的摩擦力f=μ1mg,故A正确,B错误;

C.因为长木板处于静止状态,对木板总有μ2(m+M)g≤μ1mg,所以μ1不一定小于μ2,故C错误;

D.无论F大小如何,m在M上滑动时对M的摩擦力大小不变,M在水平方向上仍然受到两个摩擦力处于平衡,不可能运动,故D正确。

故选AD。

11.【答案】(1)交流电;(2)0.40m/s;(3)0.80m/s2

【解析】

【分析】

(1)根据打点计时器的使用规则判断;

(2)测速度的原理是:时间中点瞬时速度等于全程的平均速度;

(3)测加速度的方法是:连续相等时间位移差值等于at2,注意两段连续位移必须时间间隔相等,而且实验数据要全部用上,以此减少偶然误差。所以采用的方法是:,则。

本道题是利用打点计时器计算速度和加速度,是力学实验的基础题。理解打点计时器ce测速度的原理,应用好匀变速直线运动公式。

【解答】

(1)打点计时器接的是交流电(2)小车做匀变速直线运动,B点是AC段的时间中点,则B点速度等于AC段的平均速度,。(3)小车做匀变速直线运动,根据,,。

答案:(1)交流电;(2)0.40m/s;(3)0.80m/s2。

12.【答案】(1)F′;(2)AB;(3)B

【解析】

【分析】

(1)该实验采用了“等效法”,由于实验误差的存在,导致F1与F2合成的实际值与与理论值存在差别;

(2)该实验采用了等效替代法;

(3)本实验的原理为:F'的作用效果应与另外两个力的作用效果相同,则可知,F'即为两力的合力;根据平行四边形定则作出两个分力的合力F,再作出F'的图示,比较F与F'则可验证平行四边形定则。

本题主要考查验证力的平行四边形定则的误差分析及数据的处理,应通过实验原理及数据的处理方法去思考减少实验误差的方法。

【解答】

解:(1)由于F是从F1和F2的图示中画出的这两个力的合力,按照合力的定义那么用一个弹簧秤拉橡皮筋的力必是F′,则该力的方向一定沿AO方向;

(2)

A.记录数据时必须是力的大小和方向、结点的位置都要记录,故A正确;

B.拉力方向与板平行才便于记录,故B正确;

CD.两个力的方向是任意的,没必要成90°,两个力的大小也没必要相等,故CD错误。

故选AB。

(3)本实验的方法应是等效替代法,故ACD错误,B正确。

故选B。

故答案为:(1)F′;(2)AB;(3)B。

13.【答案】解:

(1)质点的速度均匀增大,说明质点做匀变速直线运动;

(2)质点的加速度大小为:;

(3)质点在前4s内的位移大小为:。

【解析】

(1)由图能读出质点速度的变化情况,可判断其运动性质;

(2)速度时间图象的斜率表示加速度,由数学知识求解;

(3)图线与时间轴围成的面积表示位移,由数学知识求解。

解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移。

14.【答案】解:(1)根据可知落地时间:

(2)第1s内的位移为

前3s内的位移为

最后1s内的位移为

(3)小球下落时间为总时间一半时的位移为

答:(1)经过4s时间小球落到地面;

(2)自开始下落计时,小球在第1s内的位移和最后1s内的位移分别为为5m和35m;(3)小球下落时间为总时间一半时的位移为20m。

【解析】

解决本题的关键知道自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,掌握匀变速直线运动的规律,灵活运用运动学公式求解。

(1)根据求出小球落地的时间;

(2)利用即可求得位移,在最后1s内的位移等于总位移减去前3s内的位移;

(3)根据求得下落高度。

15.【答案】解:受力分析如图所示:;

可沿斜面向上为x轴正方向,垂直斜面向上为y轴正方向建立直角坐标系,将重力向x轴及y轴分解,因物体处于平衡状态,由共点力的平衡条件可知:

平行于斜面方向:F-mgsinα-f=0;

垂直于斜面方向:FN-mgcosα=0;

其中f=μFN;

由以上三式解得:;

即:拉力F的大小为16N。

【解析】

本题考查了共点力平衡的条件及其应用、摩擦力的判断与计算;斜面模型是高中物理常见模型之一,不但要掌握斜面上物体的受力分析方法,还要注意相应几何知识的应用;若物体受力较多时,一般可以运用正交分解法列式。

对物体受力分析可知,物体受重力、支持力、拉力及摩擦力;因物体做匀速运动,故物体受力平衡,则利用正交分解法可建立平衡方程求得F。