- 226.50 KB

- 2021-05-31 发布

专题7 苏联社会主义建设的经验与教训

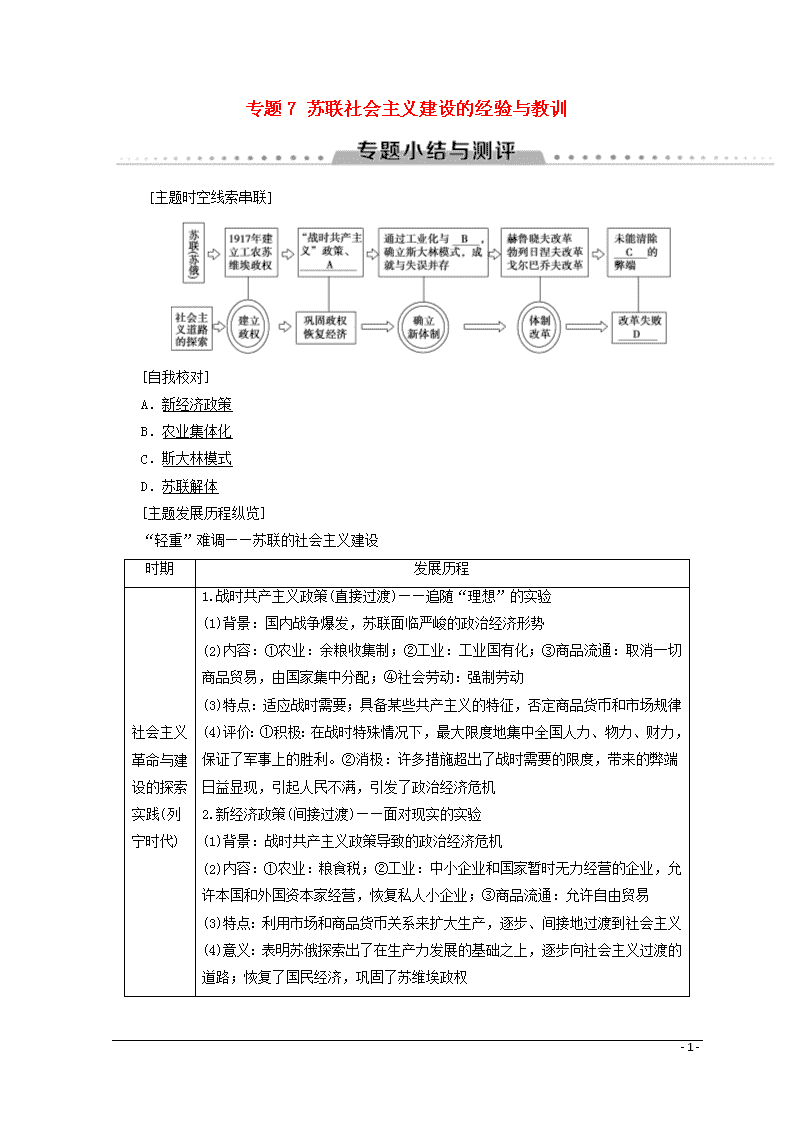

[主题时空线索串联]

[自我校对]

A.新经济政策

B.农业集体化

C.斯大林模式

D.苏联解体

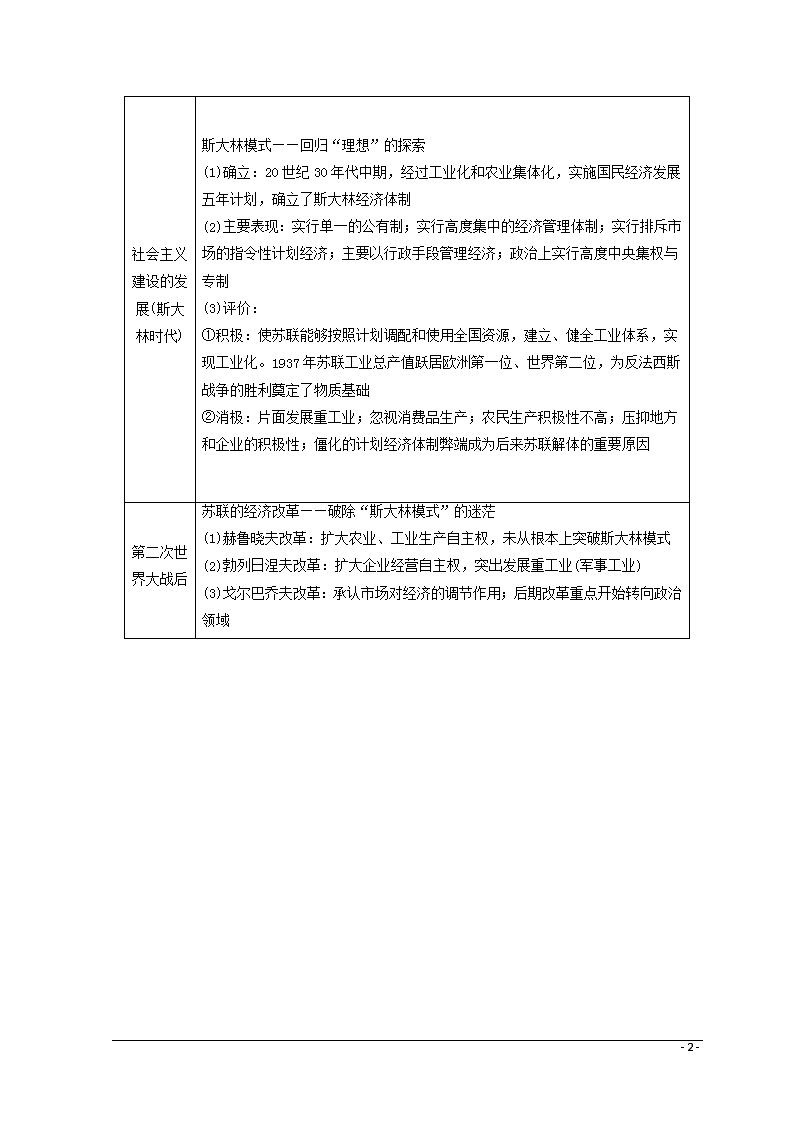

[主题发展历程纵览]

“轻重”难调——苏联的社会主义建设

时期

发展历程

社会主义革命与建设的探索实践(列宁时代)

1.战时共产主义政策(直接过渡)——追随“理想”的实验

(1)背景:国内战争爆发,苏联面临严峻的政治经济形势

(2)内容:①农业:余粮收集制;②工业:工业国有化;③商品流通:取消一切商品贸易,由国家集中分配;④社会劳动:强制劳动

(3)特点:适应战时需要;具备某些共产主义的特征,否定商品货币和市场规律

(4)评价:①积极:在战时特殊情况下,最大限度地集中全国人力、物力、财力,保证了军事上的胜利。②消极:许多措施超出了战时需要的限度,带来的弊端日益显现,引起人民不满,引发了政治经济危机

2.新经济政策(间接过渡)——面对现实的实验

(1)背景:战时共产主义政策导致的政治经济危机

(2)内容:①农业:粮食税;②工业:中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国资本家经营,恢复私人小企业;③商品流通:允许自由贸易

(3)特点:利用市场和商品货币关系来扩大生产,逐步、间接地过渡到社会主义

(4)意义:表明苏俄探索出了在生产力发展的基础之上,逐步向社会主义过渡的道路;恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

- 2 -

社会主义建设的发展(斯大林时代)

斯大林模式——回归“理想”的探索

(1)确立:20世纪30年代中期,经过工业化和农业集体化,实施国民经济发展五年计划,确立了斯大林经济体制

(2)主要表现:实行单一的公有制;实行高度集中的经济管理体制;实行排斥市场的指令性计划经济;主要以行政手段管理经济;政治上实行高度中央集权与专制

(3)评价:

①积极:使苏联能够按照计划调配和使用全国资源,建立、健全工业体系,实现工业化。1937年苏联工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位,为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础

②消极:片面发展重工业;忽视消费品生产;农民生产积极性不高;压抑地方和企业的积极性;僵化的计划经济体制弊端成为后来苏联解体的重要原因

第二次世界大战后

苏联的经济改革——破除“斯大林模式”的迷茫

(1)赫鲁晓夫改革:扩大农业、工业生产自主权,未从根本上突破斯大林模式

(2)勃列日涅夫改革:扩大企业经营自主权,突出发展重工业(军事工业)

(3)戈尔巴乔夫改革:承认市场对经济的调节作用;后期改革重点开始转向政治领域

- 2 -

相关文档

- 29. 洛阳市2018—2019学年高中三年2021-05-31 20:25:3549页

- 高中物理知识全解6.14 用伏安法测2021-05-31 20:15:3117页

- 2020新教材高中物理第十章静电场中2021-05-31 20:09:484页

- 2020年高中语文第二单元诗言志单元2021-05-31 20:09:2210页

- 2020高中历史 专题9 当今世界政治2021-05-31 20:08:052页

- 河北省邢台市高中物理第一章静电场2021-05-31 19:55:043页

- 河北省石家庄二中高中物理 3带电粒2021-05-31 19:54:576页

- 高中英语选修七Unit2 Robots Perio2021-05-31 19:46:204页

- 最新高中家长会家长发言稿2021-05-31 19:24:253页

- 数学理卷·2018届吉林省普通高中高2021-05-31 19:01:3113页