- 28.81 KB

- 2021-05-23 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

第七单元 走向现代世界

第六课 新中国的诞生 第二课时 中国人民站起来了

■ 教学目标(1)知识与技能:了解内战初期、三大战役前和战略决战后国共两党军事力量对比的变化情况,学会分析出现这种变化的原因,培养学生从图片中获取有效信息的能力;了解三大战役和渡江战役战况,概括中国共产党领导中国人民取得解放战争胜利的原因;了解中国人民政治协商会议的召开和主要决定,了解开国大典盛况;理解新中国的诞生标志着中国历史掀开了新一页。

(2)过程与方法:解读教材资料《内战爆发时国共两党的力量对比》表,结合上一课“两种命运的决战”一目的学习,学会透过现象看本质,理解毛泽东“一切反动派都是纸老虎”的著名论断;研读图7-76《毛泽东转战陕北》、图7-77《三大战役形势图》和阅读卡《小车推出来的淮海战役》,学会分析三大战役胜利的原因;解读图7-79《红旗插上“总统府”》和图7-80《开国大典》,明确永恒的治国哲理:得民心者得天下,失民心者失天下。

3、情感、态度与价值观:从国共两党内战初期悬殊的军事实力对比及“出人意料”的结局,体会人民群众的作用,确立人民群众是历史的创造者的历史唯物主义观点;从共产党领导人民取得三大战役的胜利到推翻国民党反动统治、建立新中国这一历史进程,感受革命斗争的艰苦卓绝,老一辈无产阶级革命家的卓越领导才能;品味中国人民建立新中国后的喜悦心情,理解新中国成立的里程碑意义。

教学重点:三大战役基本情况。

教学难点:中国共产党迅速取得人民解放战争胜利的原因。

(新课导入)[提问] 蒋介石是什么时候发动全面内战的?本课时的教学任务较重。本设问的意图是温故知新,直切本课主题。(新课教学)[研读1] 教师指导学生研读课本资料《内战爆发时国共两党的力量对比》,并提出如下讨论题引导学生研读:[讨论] 如果你是当时的一名外国记者,你将如何预测中国内战的结果?为什么?这一设计的主要意图是让学生确认蒋介石政府在发动内战之初在军事上所占的绝对优势和一切善良的人们对中国前途的忧虑。教师无需作展开。

[提问] 你们认为毛泽东的判断对不对?他是依据什么作出这样的判断的呢?

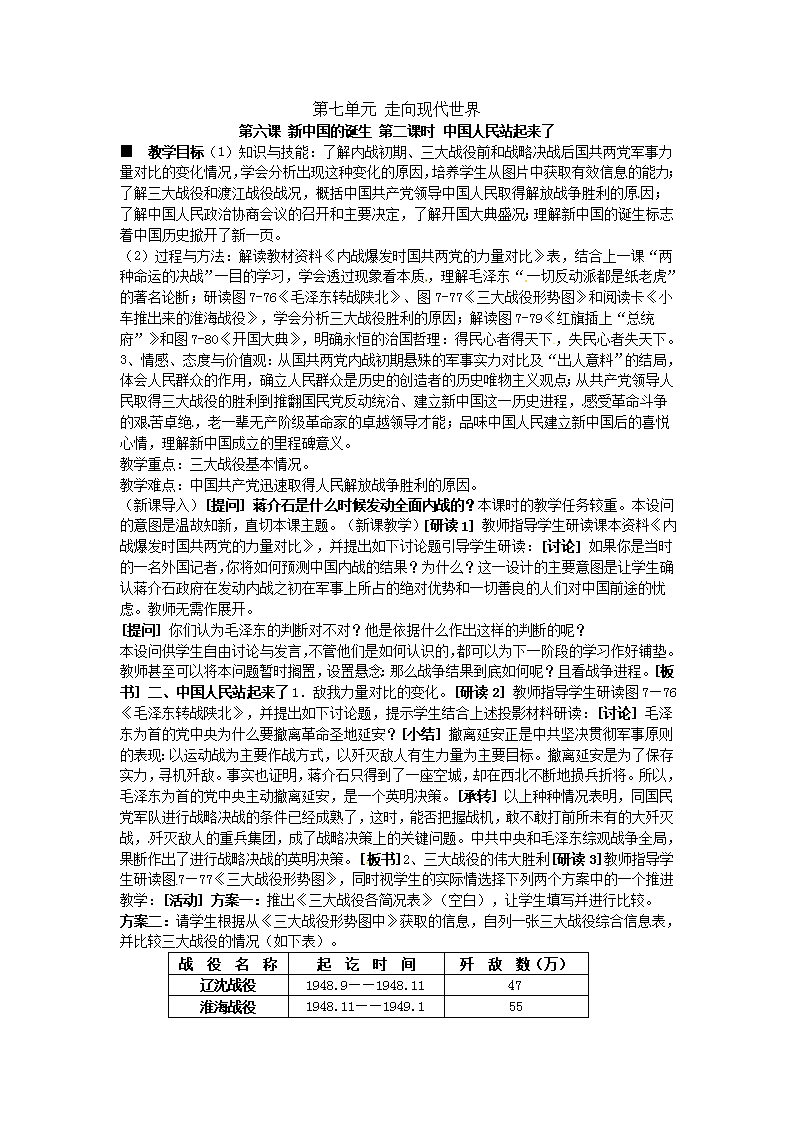

本设问供学生自由讨论与发言,不管他们是如何认识的,都可以为下一阶段的学习作好铺垫。教师甚至可以将本问题暂时搁置,设置悬念:那么战争结果到底如何呢?且看战争进程。[板书] 二、中国人民站起来了1.敌我力量对比的变化。[研读2] 教师指导学生研读图7—76《毛泽东转战陕北》,并提出如下讨论题,提示学生结合上述投影材料研读:[讨论] 毛泽东为首的党中央为什么要撤离革命圣地延安?[小结] 撤离延安正是中共坚决贯彻军事原则的表现:以运动战为主要作战方式,以歼灭敌人有生力量为主要目标。撤离延安是为了保存实力,寻机歼敌。事实也证明,蒋介石只得到了一座空城,却在西北不断地损兵折将。所以,毛泽东为首的党中央主动撤离延安,是一个英明决策。[承转] 以上种种情况表明,同国民党军队进行战略决战的条件已经成熟了,这时,能否把握战机,敢不敢打前所未有的大歼灭战,歼灭敌人的重兵集团,成了战略决策上的关键问题。中共中央和毛泽东综观战争全局,果断作出了进行战略决战的英明决策。[板书] 2、三大战役的伟大胜利[研读3] 教师指导学生研读图7—77《三大战役形势图》,同时视学生的实际情选择下列两个方案中的一个推进教学:[活动] 方案一:推出《三大战役各简况表》(空白),让学生填写并进行比较。

方案二:请学生根据从《三大战役形势图中》获取的信息,自列一张三大战役综合信息表,并比较三大战役的情况(如下表)。

战 役 名 称

起 讫 时 间

歼 敌 数(万)

辽沈战役

1948.9——1948.11

47[

淮海战役

1948.11——1949.1

55

平津战役

1948.11——1949.1

52

总 计[

154

不管是采用哪一个教学方案,教师都要根据学生反馈的信息进行适当小结。

[研读4] 教师指导学生研读阅读卡《小车推出来的淮海战役》,并作如下设问,引导学生思考:[提问] 阅读卡《小车推出来的淮海战役》从一个侧面告诉我们,三大战役取得胜利的依靠力量是谁?为什么这么说?

本设问的意图是要让学生明白人民群众在革命中的作用,在历史进程中的地位。

如有必要,还可采用以下方案之一让学生加深对人民群众在革命中的作用的认识,同时也对人民战争有更直观的体验。方案一:展示《三大战役中群众支援前线概况表》方案二:放映影片《大决战》片段。 [小结] 毛泽东说过:决定战争胜负的是人,是人心的向背,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。毛泽东当然是有感而发。从上述材料中,我们可以得出一个结论:人民群众是革命的主力军,是历史的创造者。[研读5] 教师指导学生读图7—79“红旗插上‘总统府’”作为承转,同时完成相关板书。[板书] 3、国民党反动统治的覆灭(1949年4月)

[讨论] 大规模的战争终于结束了!在三年多一点的时间里,中国共产党的军事实力迅速由弱变强,直至打败国民党,取得胜利的原因有哪些?其中的根本原因是什么?教师可指导学生阅读教材124页的相关内容,并鼓励学生运用发散性思维。最后要作适当的讨论小结。

[小结] 中共迅速取胜的原因有很多,主观方面如中国共产党的坚强领导、中共中央和毛泽东制定了正确的战略方针和作战原则、人民群众的支持、人民解放军的英勇作战、建立了最广泛的革命统一战线……等;客观方面如蒋介石政府政治上孤立、失去民心,军事上军队士气不高,经济上横征暴敛、导致崩溃,还有统治的腐败等

[活动] 教师指导学生阅读中国人民政治协商会议召开的相关内容和阅读卡《国歌国旗国徽的产生》,并提示学生将注意重心放在北平政协会议的主要决定上

教师小结略,只要按教材所述归纳即可,无需补充。

[板书](2)开国大典

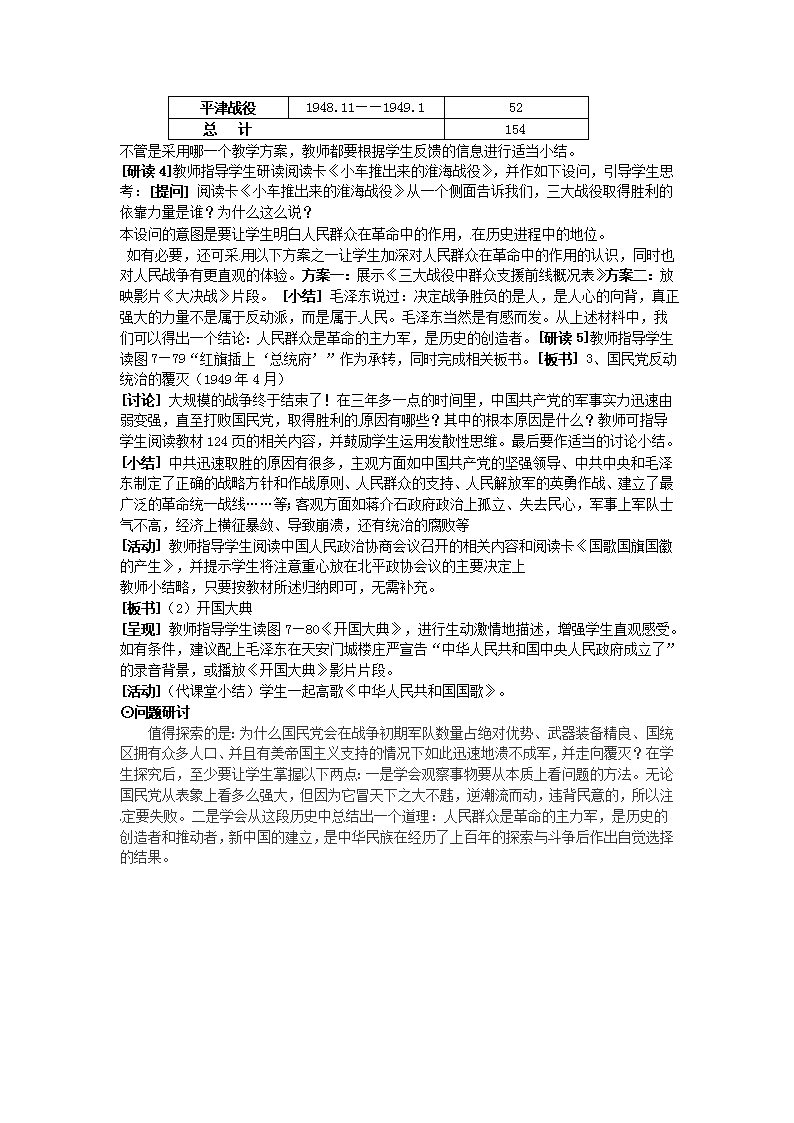

[呈现] 教师指导学生读图7—80《开国大典》,进行生动激情地描述,增强学生直观感受。如有条件,建议配上毛泽东在天安门城楼庄严宣告“中华人民共和国中央人民政府成立了”的录音背景,或播放《开国大典》影片片段。

[活动](代课堂小结)学生一起高歌《中华人民共和国国歌》。

⊙问题研讨

值得探索的是:为什么国民党会在战争初期军队数量占绝对优势、武器装备精良、国统区拥有众多人口、并且有美帝国主义支持的情况下如此迅速地溃不成军,并走向覆灭?在学生探究后,至少要让学生掌握以下两点:一是学会观察事物要从本质上看问题的方法。无论国民党从表象上看多么强大,但因为它冒天下之大不韪,逆潮流而动,违背民意的,所以注定要失败。二是学会从这段历史中总结出一个道理:人民群众是革命的主力军,是历史的创造者和推动者,新中国的建立,是中华民族在经历了上百年的探索与斗争后作出自觉选择的结果。

相关文档

- 2017年度中考历史(世界现代史第八单2021-05-23 00:51:493页

- 【历史】内蒙古乌兰察布市集宁一中2021-05-23 00:51:0913页

- 【历史】山西省运城市临晋中学20192021-05-23 00:49:308页

- 【历史】2020届一轮复习人民版第282021-05-23 00:49:1913页

- 湖南省长沙市第一中学2020届高三模2021-05-23 00:48:5513页

- 高考历史一轮复习第十一单元当今世2021-05-23 00:48:4454页

- 2019-2020学年名师同步人教版历史2021-05-23 00:47:568页

- 2018年秋人教版八年级历史上册习题2021-05-23 00:46:4226页

- 2019-2020学年山东省济南市槐荫区2021-05-23 00:46:2629页

- 高中生暑期社会实践心得体会800字2021-05-23 00:46:257页