- 2.00 MB

- 2021-05-22 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

必修1 第三章 第1讲大气的热状况与大气运动

[最新考纲] 1.大气受热过程。2.全球气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。3.锋面、低压、高压等天气系统的特点。4.水循环的过程和主要环节,水循环的地理意义。5.世界洋流分布规律,洋流对地理环境的影响。6.地表形态变化的内、外力因素。7.地壳物质循环。

[分析解读] 1.运用图表资料说明大气的受热过程、大气对太阳辐射的削弱作用、对地面的保温作用。明确大气的水平变化和垂直变化及形成原因。2.运用大气运动原理,理解热力环流的形成过程。根据实例和热力环流示意图,说明海陆风、山谷风和城市风的成因。根据风形成的原理,解释风向、风速及其变化并能够在等压线图上判断某地风向。3.结合全球大气环流示意图,理解大气环流的形成过程和分布、移动规律及对气候的影响。4.分析季风的形成原因和对气候的影响。5.运用简易示意图结合实例分析锋面、气旋(低压)、反气旋(高压)等天气系统的特点。6.以水循环示意图或某地水资源利用的知识关联图为背景材料,考查水循环的主要环节及水循环的意义。7.以世界或局部地区洋流图为背景图,综合考查洋流的分布、性质及地理环境的影响。或者结合海洋表面等温线图的分布,考查洋流的分布、流向及对地理环境的影响。8.借助生活中的实例,通过聚焦世界和我国的热点地区,考查地质作用、地貌成因、地壳物质循环。9.以某地形景观图为背景,综合考查内、外力作用对地形的影响。

第1讲 大气的热状况与大气运动

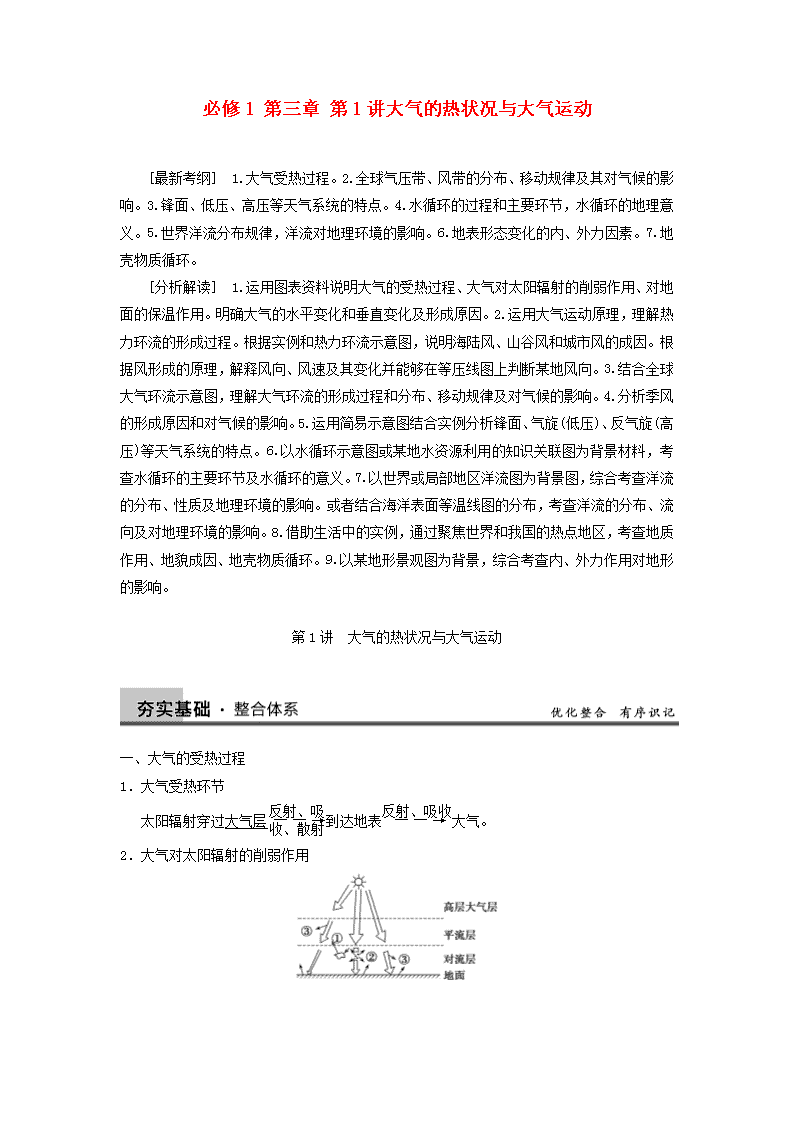

一、大气的受热过程

1.大气受热环节

太阳辐射穿过大气层到达地表大气。

2.大气对太阳辐射的削弱作用

代号

名称

起作用的大气成分

特点

①

反射作用

云层和较大尘埃

无选择性

②

散射作用

空气分子和细小尘埃

部分选择性

③

吸收作用

臭氧、水汽和CO2

选择性

3.大气对地面的保温作用

(1)地面是大气主要的直接热源,即大气主要是吸收A地面辐射而增温。

(2)保温原理:大气辐射大部分以B大气逆辐射的形式把热量返还地面,对地面起到了保温作用,人们通常称之为大气的“温室效应”。

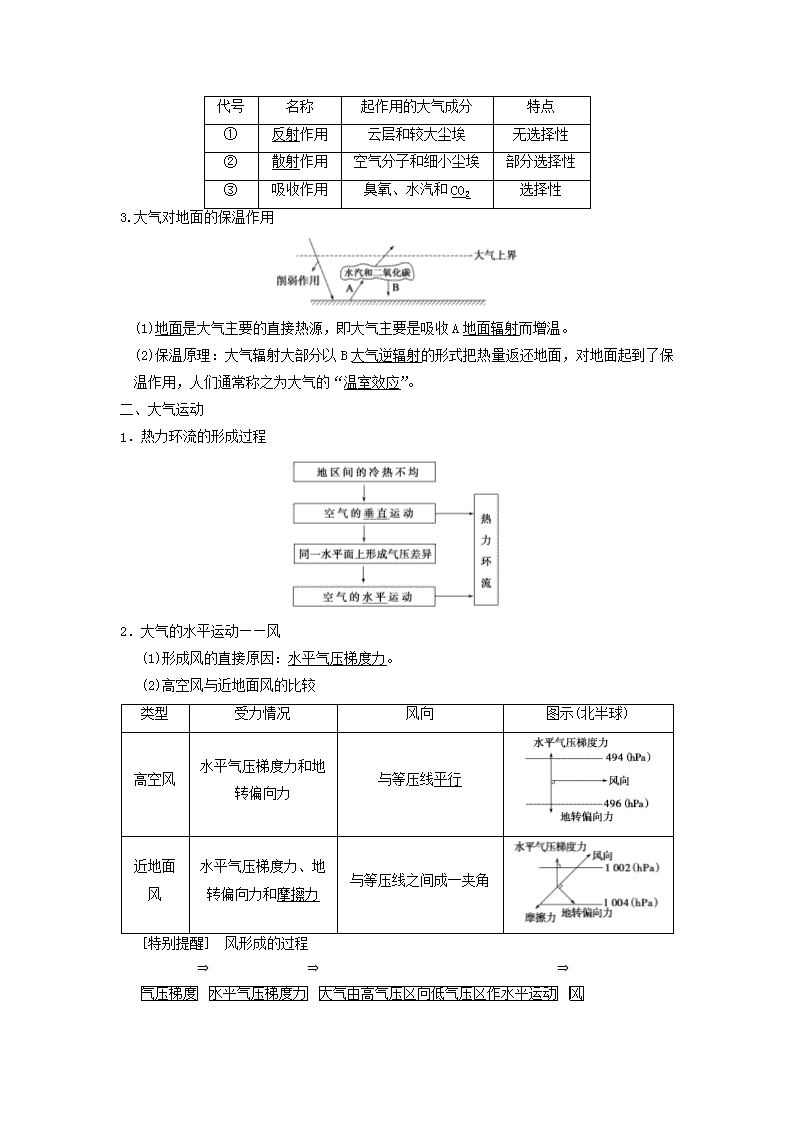

二、大气运动

1.热力环流的形成过程

2.大气的水平运动——风

(1)形成风的直接原因:水平气压梯度力。

(2)高空风与近地面风的比较

类型

受力情况

风向

图示(北半球)

高空风

水平气压梯度力和地转偏向力

与等压线平行

近地面风

水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力

与等压线之间成一夹角

[特别提醒] 风形成的过程

⇒⇒⇒

考点一 大气的受热过程及其应用

1.(2012·重庆文综)《联合国气候变化框架公约》第十七次缔约方会议于2011年11月28日在南非德班召开。人类活动引起的温室效应增强是德班气候大会关注的焦点,温室效应增强的大气过程是大气 ( )

A.对太阳辐射的散射增强

B.射向地面的辐射增强

C.对太阳辐射的吸收增强

D.射向宇宙空间的辐射增强

答案 B

解析 温室效应即大气逆辐射现象,是指大气升温后以长波辐射的形式将能量返还给地面的过程,大气逆辐射越多,温室效应越强。

【考向立意】

结合大气受热过程,考查温室效应的变化。

【思维过程】

从题干信息“人类活动引起的温室效应增强”→调运“大气受热过程”等相关知识→结合选择项→确定答案。

【误区警示】

对大气受热过程,理解不透,对温室效应概念把握不准。

【预测展望】

结合现实生产、生活受“温室效应”影响的实际或以重大国际会议为背景,考查大气受热过程及其应用。

1.大气的受热过程

由上图可知,大气的受热过程可归纳为下表。

过程

具体过程

热量来源

1

太阳暖大地

太阳辐射到达地面,地面吸收后增温

太阳是地面的直接热源

2

大地暖大气

地面增温后形成地面辐射,大气吸收后增温

地面是近地面大气的直接热源

3

大气还大地

大气增温后形成大气辐射,其中向下的部分称为大气逆辐射,它将大部分热量还给地面

通过大气逆辐射把热量还给地面

2.大气受热过程原理的应用

(1)解释温室气体大量排放对全球变暖的影响

(2)应用于农业生产实践,提高生产效益

利用温室大棚生产反季节蔬菜,利用烟雾防霜冻;果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。

(3)利用大气的削弱作用原理分析某地区太阳能的多少。如:高海拔地区——空气稀薄,大气的削弱作用弱,太阳能丰富。内陆地区——晴天多,阴雨天少,大气的削弱作用弱,太阳能丰富。

1.地膜覆盖是一种现代农业生产技术,进行地膜覆盖栽培一般都可获得早熟增产的效果。读下图,结合所学知识,完成(1)~(2)题。

(1)我国华北地区在春播时进行地膜覆盖,可有效地提高地温,保障了农作物的正常发芽生长,其主要原理是 ( )

A.减弱了地面辐射

B.增强了大气逆辐射

C.增强了太阳辐射的总量

D.增强了对太阳辐射的吸收

(2)山东胶东的一些果农夏季在苹果树下覆盖地膜,其主要的作用是 ( )

A.减弱地面辐射,保持地温

B.反射太阳辐射,降低地温

C.反射太阳辐射,增加光效

D.吸收太阳辐射,增加地温

答案 (1)A (2)C

解析 第(1)题,我国北方春播时地温较低,进行地膜覆盖,可有效地减弱地面辐射,从而减少地面热量的散失,起到保温的效果。第(2)题,在果树下进行地膜覆盖可反射太阳辐射,增加光效,提高光合效率,而且可使苹果着色均匀,提高产品质量。

考点二 热力环流的形成与等压面的判读

2.2012年“十一”长假期间,李丽同学随父母来海滨旅游。当她面朝大海,长发在海风吹拂下向后飘起时,切实感受到惬意舒畅的心情。结合“北半球海滨地区海陆环流图”(甲图)和“气温变化特征图”(乙图),回答(1)~(2)题。

(1)图甲中①②③④四处气温最低的是 ( )

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

(2)如果李丽头发向后飘起仅受自然条件影响,最可能发生在乙图中的哪个时间段( )

A.16时至次日8时 B.8时至16时

C.18时至次日6时 D.6时至18时

答案 (1)B (2)B

解析 第(1)题,由图甲可知陆地气流上升,故陆地比同纬度的海洋气温高,且相同高度的陆地上空气温高于海洋上空气温,因此气温最低的地点为②处。第(2)题,由题干可知,场景中的情况出现在吹海风的时候,即陆地气温比海洋气温高的时段。由图乙可知,在8~16时,海洋气温比陆地气温低,吹海风。

【考向立意】

热力环流的形成及其应用。

【思维过程】

提炼题干“面朝大海及长发飘起”和图示“海陆环流与气温”等信息→调运热力环流相关知识→明确试题考查指向→得出结论。

【误区警示】

该题组最可能出错的有两点:一是在解答第(1)小题时,错误地根据“在热力环流中,气压高的地方气温低”而误选C;二是忽视了题目所给材料中关于温度的变化,而片面地认为白天都可能发生甲图现象。

【预测展望】

1.热力环流形成原理及其实践表现。

2.结合现实案例,分析热力环流的形成过程等。

1.热力环流的形成过程

近地面冷热不均→空气的垂直运动(上升或下沉)→同一水平面上存在气压差异→空气的水平运动→形成热力环流。如下图所示:

2.常见的热力环流形式及其影响

热力环流是一种最简单的大气运动形式。海陆热力性质不同,山谷、山坡冷热不均,人类活动都有可能导致热力环流的形成。具体分析如下所示:

(1)海陆风

影响 海陆风:使滨海地区气温日较差减小,降水增多。

(2)山谷风

影响 山谷风:在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,阻碍了空气的垂直运动,易造成大气污染。

(3)城市热岛环流

影响 城市风:一般将绿化带布置于气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工厂布局于下沉距离之外。

3.等压面图的判读技巧

结合下图说明阅读等压面图的基本技巧和应注意的问题:

(1)判读

①由于大气密度随高度增加而降低,不同高度的大气所承担的空气柱高度不同,导致在垂直方向上随着高度增加气压降低。即PA>PC,PB>PD。

②因地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,进而等压面发生弯曲,同一水平面上,等压面上凸者气压高,下凹者气压低,即PC>PD,PB>PA。

③同一垂直方向上,近地面和高空的气压区类型相反,即近地面为高压,高空则为低压。

(2)应用

①判断气压高低:如上图中比较同一地点不同高度气压值和同一水平面上不同点的气压值可得:PB>PA>PC>PD。

②判断下垫面的性质

a.判断陆地与海洋(湖泊)

夏季:等压面下凹者为陆地,上凸者为海洋(湖泊)。

冬季:等压面下凹者为海洋(湖泊),上凸者为陆地。

b.判断裸地与绿地

裸地同陆地,绿地同海洋。

c.判断城区与郊区

等压面下凹者为城区,上凸者为郊区。

③判断近地面天气状况和气温日较差

等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小,如A地;

等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大,如B地。

2.下图表示某地近地面和高空的大气状况。读图,回答(1)~(3)题。

(1)甲、丙的气压值分别是 ( )

A.1 018、1 008 B.1 026、1 008

C.1 018、1 016 D.1 026、1 016

(2)此时,降水可能性最大的是 ( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(3)若图中等压面弯曲程度增大,则表明该区域内水平气压差异 ( )

A.减小 B.增大 C.不变 D.不确定

答案 (1)A (2)A (3)B

解析 第(1)题,图中甲处等压线下凹,气压低于两侧,结合等压差可知,甲处等压线气压值为1 018 hPa;高空1 012 hPa等压线向上凸,说明气压高于两侧,结合气压差可知,丙处等压线气压值为1 008 hPa。第(2)题,近地面气温高处即气压低处气流上升,易形成降水,因此甲处降水可能性最大。第(3)题,等压面弯曲程度增大,则表明该区域内水平气压差异增大。

考点三 大气的水平运动

3.下图示意某一水平面,P1、P2为等压线,P1、P2之间的气压梯度相同。①~⑧是只考虑水平受力,不计空间垂直运动时,O点空气运动的可能方向。据此回答(1)~(2)题。

(1)若该水平面位于北半球近地面,P1>P2,则O点的风向为 ( )

A.③ B.④ C.⑤ D.⑥

(2)若该水平面位于南半球高空,P1<P2,则O点的风向为 ( )

A.③ B.⑧ C.⑦ D.②

答案 (1)B (2)A

解析 第(1)题,近地面大气运动受三个力(气压梯度力、摩擦力和地转偏向力)的影响,风向最终与等压线斜交。该水平面位于北半球,风向相对于气压梯度力向右偏。第(2)题,高空大气运动受两个力(气压梯度力和地转偏向力)的影响,风向最终与等压线平行,而南半球风向相对于气压梯度力向左偏。

【考向立意】

风向形成与各作用力的关系。

【思维过程】

明确题干“只考虑水平受力,不计空间垂直运动”等信息→分析图示各风向→调运所学知识结合选项得出结论。

【误区警示】

该题组容易造成失误的地方主要在两个方面:一是不能够根据高空和近地面的特征判断风向和等压线的关系;二是对南北半球风向的偏转情况掌握有误。

【预测展望】

结合具体大气运动中等压线分布状况,对具体地点风向进行判断。

1.影响风的三种力

作用力

方向

大小

对风的影响

风速

风向

水平气压梯度力

始终与等压线垂直,由高压指向低压

等压线越密集,水平气压梯度力越大

水平气压梯度力越大,风速越大

垂直于等压线,由高压指向低压

地转偏向力

始终与风向垂直

大小随纬度而增加,赤道为零

不影响风速的大小

北半球向右偏,南半球向左偏

摩擦力

始终与风向相反

大小与下垫面性质有关,下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之越小

使风速减小

与其他两力共同作用,使风斜穿等压线

2.等压线图上任一地点风向的画法

第一步:在等压线图中,按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。

第二步:确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°角,画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示(北半球):

方法技巧 在等压线图上判断风向时,可用“左右手法则”来判断,北半球用右手,南半球用左手。具体方法是:“伸出右(左)手,手心向上,让四指指向水平气压梯度力的方向,拇指指向就是气流偏转方向。高空的风向与水平气压梯度力方向垂直;近地面风向与水平气压梯度力方向成一锐角。如下图(单位:hPa):

3.下图是“北半球部分地区区域高空500百帕等压面天气形势图”,图中等值线表示海拔高度。读图,完成(1)~(2)题。

(1)图示情况下决定风向的力主要是 ( )

A.水平气压梯度力和摩擦力

B.水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力

C.水平气压梯度力和地转偏向力

D.地转偏向力和摩擦力

(2)图中A处的风向可能是 ( )

A.东北风 B.东南风

C.西南风 D.东风

答案 (1)C (2)C

解析 由题干材料知,图示区域为高空等压面天气形势图,风向主要受水平气压梯度力和地转偏向力的影响。同一等压面上,海拔越高,气压越高,在A处气流由高压区流向低压区,在地转偏向力作用下可能形成西南风。

等压线图的判读

在同一水平面上气压相等的各点的连线就是等压线。等压线实际上是等压面和等高面的交线,所以等压线分布图表示在同一高度上气压水平分布的状况。“高压”和“低压”是针对同一水平面上的气压差异而言的。

气压系统

特征

注意点

高压中心

等压线闭合,数值中高周低

最外一条封闭等压线以内是高压中心或低压中心的范围

低压中心

等压线闭合,数值中低周高

高压脊

高气压延伸出来的狭长区域

高压脊控制地区与高压中心天气状况相近

低压槽

低气压延伸出来的狭长区域

低压槽往往与锋面结合在一起,其控制地区与低压中心一样以阴雨天气为主

1.判断风力大小

(1)同一等压线图上,等压线密集,风力大;等压线稀疏,风力小。

(2)不同图中,相同比例尺,相邻两条等压线数值差越大,风力越大,如下图中B处风力大于A处。

(3)不同图中,若相邻两条等压线数值相等,则比例尺越大,风力越大,如下图中C处风力大于D处。

2.风向的运用

利用风向可判断以下几方面问题:

(1)等压线值的变化规律:顺着风向,等压线值越来越小。

(2)判断南北半球:向右偏——北半球;向左偏——南半球。

(3)判断高压和低压:近地面,观测者背风而立,北半球,高压在右后方,低压在左前方;南半球,高压在左后方,低压在右前方。

3.判断各种气压场的天气状况

4.锋面只存在于低压槽上,不可能在高压脊上。

读下面四幅气压分布图(单位:百帕),回答(1)~(2)题。

(1)如果四图都位于北半球,a、b、c、d四地风向分别为 ( )

A.西北风 东北风 东南风 西南风

B.东北风 西北风 西南风 西南风

C.东南风 西南风 西北风 西北风

D.西南风 东南风 西北风 东北风

(2)四幅气压分布图中,风力最大的点是 ( )

A.a B.b C.c D.d

答案 (1)B (2)A

解析 第(1)题,注意四地气压的高低,风向与等压线应有一定的夹角。第(2)题,注意比例尺的大小与气压值的变化,单位距离间气压值越大,风力越大。

一、选择题

能被植物光合作用利用的太阳辐射,称为光合有效辐射(PAR)。图1为“1961~2007年我国年平均PAR强度的空间分布图”;图2为“大气受热过程示意图”。读图,回答1~2题。

1.与图1中光合有效辐射对应的是图2中的 ( )

A.① B.② C.③ D.④

2.图1反映出 ( )

A.我国PAR的分布与气温分布一致

B.青藏高原小麦单产高与其PAR高有关

C.影响四川盆地与内蒙古高原PAR值差异的主要因素是纬度

D.影响塔里木盆地与华北平原PAR值差异的主要因素是地形

答案 1.A 2.B

解析 第1题,能够到达地面的太阳辐射才可以被绿色植物所利用,成为光合有效辐射。第2题,青藏高原地势高,空气稀薄,晴天多,到达地面的太阳辐射量大,有利于绿色植物的光合作用,农作物单产较高。

我国北方地区农民为了避免所种庄稼遭受霜冻灾害,在深秋的夜晚往往在田间点燃柴草。结合“大气受热过程示意图”,回答3~4题。

3.关于图中a、b、c所代表的内容,叙述正确的是 ( )

A.a代表近地面大气的直接热源

B.a、b、c所代表的辐射波长的大小关系是a丁>甲>乙

B.甲地气温高于乙地

C.甲地多为晴朗天气

D.乙地盛行下沉气流

6.关于图中气流的说法,正确的是 ( )

A.甲丙之间气流产生的直接原因是气压差

B.乙丁之间气流受地转偏向力的影响

C.水平气压梯度力只影响甲乙之间的风速

D.产生四地间环流的根本原因是海陆热力性质差异

答案 5.C 6.D

解析 第5题,结合气压垂直分布规律及其各点与等压面的关系知,图中气压:甲>乙>`丁>丙。甲、乙两地分别受高、低气压控制,甲地气流下沉,多晴朗天气,乙地相反。第6题,四地间由于受热不均形成热力环流,其根本原因是海陆热力性质差异。

图1为“某区域热力环流剖面示意图”,图2为“该环流近地面与600米

高空垂直气压差的分布状况图”。读图,回答7~8题。

7.下列说法正确的是 ( )

A.a处吹东南风 B.b处为上升气流

C.c处吹西南风 D.d处为上升气流

8.若该环流为城市与郊区间的热力环流,则下图中对该环流的近地面状况示意正确的是

( )

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

答案 7.D 8.B

解析 第7题,图2中甲地近地面与高空气压差大于乙地,说明甲地近地面为高压、高空为低压,而乙地相反;因此甲地近地面气温低,b处为下沉气流,乙地近地面气温高,d处为上升气流;由于无法确定所在半球,所以a处可能吹西南或西北风,c处可能吹东南或东北风。第8题,城市与郊区比较,城市气温高、气压低,因此②③正确。

图1是“某山区学校地理兴趣小组于夏季绘制的等压面和等温面示意图”(箭头表示空气流动方向),发现他们已绘制的信息①②③④中,只有一项是正确的。图2是“该兴趣小组绘制的沿该山地一坡面降水量随高程变化图”。读图,回答9~11题。

9.他们进行测量的时间可能是 ( )

A.9:00~10:00 B.21:00~22:00

C.17:00~18:00 D.13:00~14:00

10.由图2可以判定 ( )

A.降水量随高程增加而递增

B.N点位于背风坡位置,降水量最少

C.P点至N点降水量逐渐减少

D.山顶的M点和山麓的O点降水量大致相当

11.有关图中降水变化描述正确的是 ( )

A.M点降水最多是因为地处迎风坡

B.从O到P降水逐步增多是因为随着海拔上升温度降低,凝结的水汽增多

C.从P到M降水逐步增多是因为随着海拔上升温度降低,凝结的水汽增多

D.从M到N降水逐步减少是因为随着海拔下降水汽来源减少

答案 9.B 10.D 11.B

解析 第9题,结合图1只有一项正确的信息及山谷风相关知识知,图示中只有③是正确的,此时该山地应吹山风,发生在夜间,据此判断测量时间。第10题,结合图2信息可直接确定答案。第11题,结合图2知从O到P降水逐步增多,这是由于伴随海拔高度增高气温降低,大气逐渐达到过饱和,凝结的水汽增多所致。

下图为“A地某时刻的风形成受力图”。读图,回答12~13题。

12.关于图示各序号的判读,正确的是 ( )

A.①为水平气压梯度力 B.②为摩擦力

C.③为风向 D.④为地转偏向力

13.由图可知,A地的天气可能是 ( )

A.风高物燥 B.万里无云

C.阴雨连绵 D.气温突降

答案 12.C 13.C

解析 第12题,结合近地风的形成过程判断各序号的地理意义。④与等压线垂直,为气压梯度力;②为地转偏向力;①为摩擦力;③为风向。第13题,结合图示知,A地受气旋控制,在其控制下多阴雨天气。

在低层空气中,各高度上的风向并不完全相同。其主要原因是运动空气所受到的摩擦力随高度而减小。这样,在气压梯度力不随高度变化的情况下,离开地面愈远,风速愈大,风与等压线的夹角则愈小。据此完成14~15题。

14.下图是“某地不同高度上风的向量投影到同一水平面上的图”,表示北半球地表到高空的风随髙度旋转分布形成的曲线的是 ( )

15.根据风向判定,高空大气高压可能位于该地 ( )

A.东 B.南 C.西 D.北

答案 14.A 15.B

解析 第14题,随着高度上升,摩擦力减小,风速增大,风向向右偏。第15题,高空大气中,摩擦力很小,风向基本与等压线平行,该地南侧为高压,北侧为低压。

二、综合题

16.读“北半球某地的气压分布图”,完成下列各题。

(1)判断甲、乙、丙、丁四地气压的大小关系;并在图中用箭头标出环流模式。

(2)甲、乙两地中气温较高的是________地,其对应的天气状况常为________天气,气温日较差较大的是________地。

(3)判断图中,甲、乙两地之间的风向;假若图示环流为城市热岛环流,则表示郊区的是________地。

(4)在图中画出高空的等压面弯曲状况。

答案 (1)甲>乙>丙>丁 画图略(呈逆时针运动)

(2)乙 阴雨 甲

(3)西南风。 甲

(4)略(与近地面弯曲方向相反)

解析 该题以北半球某地的气压分布图为背景,综合考查热力环流的形成原理。解答该题可按如下思路进行:

17.读“北半球某地面水平气压分布图”,回答问题。

(1)结合气压状况而言,判断A、B气压中心的气压属性。若该地气压只受温度影响,则A、B、C中地面温度最高的是________。

(2)下图为沿AB作的剖面图,完成AB间的热力环流示意图。

气压值PA、PB、PA′、PB′由大到小的顺序是__________________________________,

气温值TA、TB、TA′、TB′由大到小的顺序是___________________________________。

(3)下列图中能正确表示AB高空等压面状况的示意图是 ( )

(4)在图中甲处画出风向及所受的力。

答案 (1)A是高气压;B为低气压。 B

(2)(提示:逆时针方向画箭头。) PA>PB>PB′>PA′(或PA′<PB′<PB<PA) TB>TA>TB′>TA′(或TA′<TB′<TA<TB)

(3)B

(4)如下图

解析 第(1)题,结合气压的概念判断A、B的气压属性;根据温度与气压的关系判断温度高低。第(2)题,结合热力环流的形成判断气压高低;结合气压与温度的关系及其气温随高度变化判断气温的大小。第(3)题,结合近地面气压分布推测高空气压分布状况。第(4)题,根据风的形成过程及其各力在风形成中的作用画图。

相关文档

- 高考语文作文临考预测题和指导一2021-05-22 14:00:243页

- 【物理】2020届一轮复习人教版机械2021-05-22 14:00:236页

- 全国高考1卷理科数学试题及答案2021-05-22 14:00:2311页

- 【物理】2018届一轮复习人教版运动2021-05-22 13:59:4012页

- 2020届一轮复习人教版分散系、胶体2021-05-22 13:59:2418页

- 高考化学工艺流程题2021-05-22 13:59:2442页

- 孙恒芳物理 高考物理第二轮2021-05-22 13:58:528页

- 高考语文二轮复习专题09文言文阅读2021-05-22 13:58:5238页

- 高考地理环境保护一轮过关测试2021-05-22 13:58:476页

- 高考语文基础知识汇总测试题12021-05-22 13:58:457页