- 860.50 KB

- 2021-05-22 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

题型突破

12

概括分析题

——“

三步法

”

聚焦细节

基础

·

知识回扣

学情

·

准确诊断

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A

.商鞅投奔秦国,受到孝公赏识。他本是卫国公子,恰遇秦孝公招揽贤才,于是通过景监见到孝公,说之以强国之术,孝公与他交谈,数日不觉厌烦。

B

.商鞅旁征博引,说服孝公变法。他初步站稳脚跟后,又借历史兴亡来证明改革的必要,劝说孝公变法,最终孝公赐予他官职,又下达了变法的命令。

C

.商鞅厉行法治,秦国太平富强。他铁面无私,不徇私情,无论何人犯法均施以刑罚,国人受此震慑,全都遵守法令,治安状况改善,民众家给人足。

D

.魏国被迫迁都,惠王深表懊悔。魏国战事失利,无奈割让河西之地献给秦国以求和,并迁都至大梁,惠王感慨说,遗憾的是没有听从公叔座的劝告。

第一步:整体读文,标注区间

4

个选项对应区间在文中已给予说明标注。四个选项的先后顺序与原文内容的先后顺序大体一致,便于快速定位选项对应区间。

第二步:选项切片,精准比对

选项一般用一到两个四六字短语概括人物品格事迹,然后结合具体内容略加分析。设误点大多在分析部分。比对内容一般包括人物、时间、地点、事件、添加内容、删除内容、因果关系、条件关系等。

[

答题精准指导

]

选项

标注选项敏感点

找准原文对应点

依文推断判断

A

(1)

他本是卫国公子,

(2)

恰遇秦孝公招揽贤才,于是通过景监见到孝公,

(3)

说之以强国之术,孝公与他交谈,数日不觉厌烦。

(4)

概括语:商鞅投奔秦国,受到孝公赏识。

(1)

商君者,卫之诸庶孽公子也,

(2)

鞅闻秦孝公下令国中求贤者,

……

,因孝公宠臣景监以求见孝公。

(3)

公与语,数日不厌。景监曰:

“

子何以中吾君?吾君之欢甚也。

”

鞅曰:

“

吾以强国之术说君,君大说之耳。

”

(1)

正确

(2)

正确

(3)

正确

(4)

概括语:正确

B

(1)

他初步站稳脚跟后,又借历史兴亡来证明改革的必要,劝说孝公变法,

(2)

最终孝公赐予他官职,

(3)

又下达了变法的命令。

(4)

概括语:商鞅旁征博引,说服孝公变法。

(1)

“

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

”

(2)

以卫鞅为左庶长,

(3)

卒定变法之令。

(1)

正确

(2)

正确

(3)

正确

(4)

概括语:正确

C

(1)

他铁面无私,不徇私情,无论何人犯法均施以刑罚,

(2)

国人受此震慑,全都遵守法令,

(3)

治安状况改善,民众家给人足。

(4)

概括语:商鞅厉行法治,秦国太平富强。

(1)

于是太子犯法。卫鞅曰:

“

法之不行,自上犯之。

”

将法太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。

(2)

明日,秦人皆趋令。

(3)

行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

(1)

错误,文中

“

太子犯法,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。

”

并未对其本人施以刑罚。

(2)

正确

(3)

正确

(4)

概括语:正确

D

(1)

魏国战事失利,无奈割让河西之地献给秦国以求和,

(2)

并迁都至大梁,

(3)

惠王感慨说,遗憾的是没有听从公叔座的劝告。

(4)

概括语:魏国被迫迁都,惠王深表懊悔。

(1)

魏惠王兵数破于齐秦,国内空,日以削,恐,乃使使割河西之地,献于秦以和。

(2)

而魏随去安邑,徙都大梁。

(3)

惠王曰:

“

寡人恨不用公叔座之言也。

”

(1)

正确

(2)

正确

(3)

正确

(4)

概括语:正确

第三步:关注错点,仔细排除

关注易错点,仔细比较各个选项,区分细节,找出出错最典型的一项。选项设错,包括信息错位

(

具体事件在时间、地点、人物、原因、方式的错误

)

、翻译错误、无中生有等多种情况。根据比对,本题选

C

项。

答案

C

[

参考译文

]

商君是卫国宗室的庶出公子,名鞅,姓公孙,他的祖先原本姓姬。商鞅年少时喜好刑名之学,事奉魏国相国公叔座。公叔座知道他有才干,还没有来得及向魏王进荐。恰遇公叔座病重,魏惠王亲自前往探望病情,公叔座说:

“

公孙鞅,年纪虽轻,却身怀奇才,希望大王把全部国政交付给他。大王如果不起用公孙鞅,就一定要杀掉他,别让他出国境。

”

公叔座已死,公孙鞅听说秦孝公在国中下令寻求贤才,准备重

建秦缪公的霸业,东方要收复被魏国侵占的土地,于是就西行进入秦国,通过秦孝公的宠臣景监来求见孝公。孝公与他交谈,好几天还不满足。景监对卫鞅说:

“

你用什么说中我的国君的心意?我的国君高兴得很啊。

”

卫鞅说:

“

我就用强国之术向国君陈述,国君大为高兴。

”

秦孝公立即任用卫鞅,卫鞅准备变法,但秦孝公担心天下非议自己。卫鞅说:

“

行动迟疑不决就不会成名,做事犹豫不定就不会成功。圣人如果可以强国,就不袭用成法;如果可以利民,就不遵

循旧礼。

”

秦孝公说:

“

好。

”“

治理国家没有一成不变的方法,只要有利于国家就不必效仿旧法度。所以汤、武不沿袭旧法度而能称王天下,夏、殷不更改旧礼制而灭亡。反对旧法度的人不能非难,而沿袭旧礼制的人不值得赞扬。

”

孝公说:

“

好

”

。用卫鞅为左庶长,终于决定变法的命令。法令在百姓中实行一年,秦国百姓到国都来说新法不适宜的人数以千计。在这时太子触犯法令。卫鞅说:

“

法令不能实行,是由于上面的人触犯法令。

”

准备依法惩处太子。太子

,是国君的继承人,不能施加刑罚,便对太子傅公子虔行刑,并对太子师公孙贾处以黥刑。第二天,秦国百姓都服从法令了。实行新法十年,秦国百姓皆大欢喜,路上不捡拾他人遗物,山中没有蟊贼强盗,家家富裕,人人满足。百姓勇于为国家打仗,不敢为私利争斗,乡镇大大安定。于是秦孝公任用卫鞅为大良造。经过五年,秦人国富兵强,秦孝公派遣卫鞅领兵攻伐魏国。卫鞅事先埋伏穿戴盔甲的武士而袭击俘虏了魏公子

卬

,乘势攻击他的军队,全部打垮魏军而返回

秦国。魏惠王因军队屡次败于齐国、秦国,国内十分空虚,日益衰落,非常恐慌,于是派遣使者割让河西之地,奉送给秦国以求和解。而后魏惠王就离开安邑,迁都到大梁。魏惠王说:

“

我悔恨当初不听公叔座的话啊。

”

卫鞅击败魏军归来,秦孝公封给他於、商之间的十五个邑,从此号称商君。

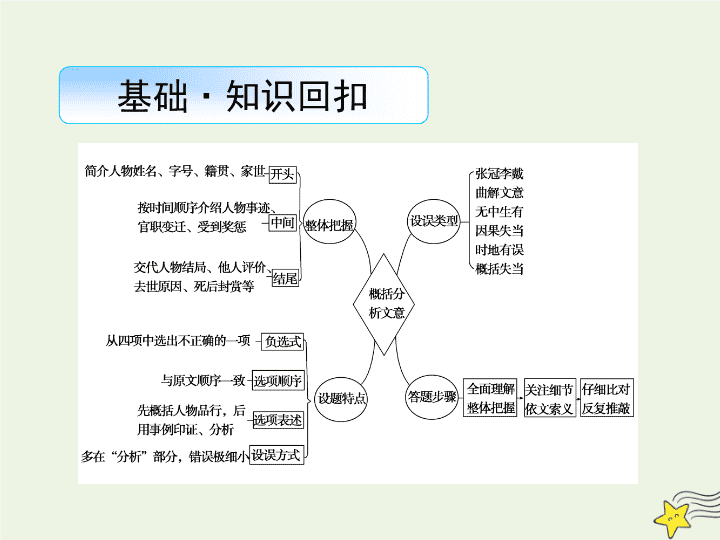

一、分析综合题设误角度及手段

[

题型解题思路

]

比

对

角度

关注具体内容

比

对

人物

高考文言文所选的材料大都是记叙性的,除全文记叙的主要人物外,还会写到另一些相关人物。这类命题陷阱往往将

“

彼

”

强接在

“

此

”

上,张冠李戴。辨析时应抓住

“

是谁,在何时、何地,说过什么话,做过什么事

”

等信息,尤其要看主语、谓语与原文是否一致。

比

对

事件

高考文言文所选材料对事件的叙述有详略之分,对原因的分析有主次之分,对行事的描述有缓急之分,对人物的评价有轻重之分。命题人在设计错误选项时常常故意颠倒其详略、主次、缓急和轻重,这就犯了对事情表述失度的错误。与此同时,命题人往往对原文关键的细节词语故意翻译错来迷惑考生。这些曲解文意的方式正是设题的主要陷阱。

比

对

时间

命题者常把事件发生的时间故意颠倒、搞错。考生作答时,要了解以时间、地点叙写的文言材料的顺序特点,要善于抓住表示时间的词语,注意敏感的时间顺序,识破

“

时间错误

”

的陷阱。

比

对

地点

比对选项中人物行为、事件发生的地点与原文是否一致,识破命题者所设

“

地点错误

”

的陷阱。

二、文言文分析综合

“

三步走

”

1

.

整体阅读,注重圈点

阅读时,要从宏观的角度把握全文内容,紧扣品质这一主线,给人物定位,对人物做出初步的分析评价;对重要人物、关键事件和评论性语句要做好圈点,为后面做题打好基础。

2

.

细化选项,文题对应

试题中拟设的四个选项是对文中相关内容的概括与分析,也就是选文四个方面的内容要点。答题时,要将每个选项还原到文中找到对应区域,选项中的每一个内容都应该找到信息源;最好用笔划出区域,用斜线隔开,并标明

A/B/C/D

。

3

.

细心比对,排除干扰

即把选项和文本中对应的语句,详加细读,在比对中发现选项中的干扰因素。选项的干扰因素一般有如下类型:

错位信息

这是高考设错常用的形式,常常是非此人的行为当作此人的行为,非此时间的事情当作此时间的事情等。

错解词语

有些选项是直接对文中某些存在重点词语的句子的间接翻译,表述时将重点词语的意思故意弄错。

因果关系混乱

即:二者不存在因果关系却强加了这种关系或将这种关系倒置。

无中生有

原文中没有透露这种信息而无端地增加了这种信息。

颠倒是非

将文中或然的信息说成必然,将文中未然的信息说成已然。

比对时尤其要重视细节之处的仔细对照,看有无迷惑性、欺骗性的曲解。

[

对点规范训练

]

1

.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A

.世祖崩

/

刘义隆遣将

/

檀和之寇济州

/

南安王余令茂讨之至济州

/

和之遁走

/

高宗践阼

/

拜尚书令

/

加征南大将军

/

B

.世祖崩

/

刘义隆遣将

/

檀和之寇济州南安王余令

/

茂讨之至济州

/

和之遁走

/

高宗践阼

/

拜尚书令

/

加征南大将军

/

C

.世祖崩

/

刘义隆遣将檀和之寇济州

/

南安王余令茂讨之

/

至济州

/

和之遁走

/

高宗践阼

/

拜尚书令

/

加征南大将军

/

D

.世祖崩

/

刘义隆遣将檀和之寇济州

/

南安王余令茂

/

讨之至济州

/

和之遁走

/

高宗践阼

/

拜尚书令

/

加征南大将军

/

解析

结合上下文,通览全句,理清人物、事件,在此基础上断句。句中

“

南安王余

”

指南安王元余。标点如下:世祖崩,刘义隆遣将檀和之寇济州,南安王余令茂讨之。至济州,和之遁走。高宗践阼,拜尚书令,加征南大将军。

答案

C

解析

“

古人自称用字,称人用名

”

不正确。古人自称用名,称人用字。

答案

A

★

3.

(

概括分析文意

)

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A

.韩茂出身不凡,为将门之后。其父韩耆永兴年间自赫连屈丐降魏,被任命为绥远将军,后升任龙骧将军,并暂代安武侯。死后被追赠泾州刺史,谥为成侯。

B

.韩茂臂力过人,擅长骑射。十七岁那年,太宗亲征丁零翟猛,他担任中军旗手大风将各军旌旗吹倒,只有他在马上举旗没有被吹倒,从而受到太宗注意。

C

.韩茂从驾出征,屡建功勋。他随世祖征讨赫连昌,进攻统万,平定平凉,出征蠕蠕,讨伐和龙,平定凉州,破薛永宗,征伐悬瓠,都能打败敌人立下战功。

D

.韩茂沉毅诚实,勇冠当世。他虽然没有什么文才,但参议决策却常常切合事理;担任将军的时候,善于安抚部队,他的勇猛堪称当世第一,被朝廷称道。

解析

“

他随世祖

……

讨伐和龙

”

不正确。原文为

“

与乐平王丕等伐和龙

”

,即与乐平王元丕等征讨和龙,并非跟随世祖。

答案

C

4

.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)

寻征诣行在所,试以骑射,太宗深奇之,以茂为虎贲中郎将。

译文:

_____________________________________

___________________________________________

(2)

今若穷兵极武,非吊民之道,明年当共卿等取之。

译文:

_____________________________________

___________________________________________

答案

(1)

不久

(

太宗

)

召韩茂到皇帝所在地,拿骑马射箭考察他,太宗对他深感惊奇,任命他为虎贲中郎将。

(2)

现在如果竭尽兵力任意发动战争,就不合乎抚慰百姓的道理,明年一定和诸位夺取它。

[

参考译文

]

韩茂,字元兴,是安定安武人。父亲韩耆,字黄老。永兴年间自赫连屈丐军中来降,被任命为绥远将军,升任龙骧将军、常山太守,暂代安武侯。仍居守常山的九门。去世,追赠泾州刺史,谥号为成侯。韩茂十七岁时,臂力过人,尤其善于骑射。太宗亲征丁零翟猛部时,韩茂任中军仪仗队旗手。一日狂风骤起,各军旌旗俱倒,韩茂骑在马上擎旗,始终没倒。太宗感到惊奇而询问,召来其主官,主官详细地把情况禀告太宗。太宗令左右说:

“

记下来。

”

不久

(

太宗

)

召

韩茂到皇帝所在地,拿骑马射箭考察他,太宗对他深感惊奇,任命他为虎贲中郎将。后随世祖征伐赫连昌,大破敌军。世祖对诸将说:

“

现在如果竭尽兵力发动战争,就不合乎抚慰百姓的道理,明年一定与诸位夺取它。

”

于是迁移其居民而还。韩茂因军功被赐予蒲阴子爵位,加授强弩将军,调任侍辇郎。又随世祖攻统万,大败敌军。随世祖平定平凉,面对韩茂冲击的敌人,无不应弦而亡。因此世祖认为他壮勇,任命他为内侍长,进爵位为九门侯,加授冠军将军。后随

世祖征讨蠕蠕,连战连胜。与乐平王元丕等征讨和龙,迁移其百姓而归。随世祖平定凉州,韩茂任前锋都将,战功居多。调任司卫监。记录历年功劳,任命他为散骑常侍、殿中尚书,进爵安定公,加授平南将军。随世祖击败薛永宗,讨伐盖吴。改任都官尚书。随世祖征伐悬瓠,屡败敌军。世祖南征,分兵六路,韩茂与高凉王元那由青州出兵。各军渡过淮河后,宋军相继投降,任命韩茂为徐州刺史去镇抚降人。世祖北返,任命韩茂为侍中、尚书左仆射,加授征南将军。

世祖去世,刘义隆派遣将领檀和之进犯济州,南安王元余令韩茂讨伐他。韩茂军至济州,檀和之逃走。高宗称帝,任命韩茂为尚书令,加授征南大将军。韩茂性格沉着坚毅忠诚老实,虽无文才,参议决策却常常切合事理。作为将领,善于安抚部队,勇敢为当世第一,被朝廷称道。太安二年夏,兼任太子少师,冬天去世。追赠泾州刺史、安定王,谥号为桓王。韩茂的长子韩务,字延德。承袭父爵安定公、征南大将军。

相关文档

- 2019-2020学年度人教新课标版高中2021-05-22 00:22:279页

- 【数学】辽宁省渤大附中、育明高中2021-05-22 00:19:3714页

- 福建省福清西山学校高中部2020-2022021-05-22 00:17:3016页

- 浙江省温州市温州中学2020届高三42021-05-22 00:11:5430页

- 2019-2020学年高中历史新同步人教2021-05-22 00:05:187页

- 2020_2021学年新教材高中数学第六2021-05-22 00:04:4929页

- 高中数学(人教版必修2)配套练习 第二2021-05-22 00:01:574页

- 高中教师个人学期工作总结2021-05-22 00:00:425页

- 2020_2021学年新教材高中数学第5章2021-05-21 23:55:586页

- 2021届湖北省六校(恩施高中 郧阳中2021-05-21 23:54:4525页