- 509.00 KB

- 2021-04-28 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

第30讲 生态系统的稳定性和生态环境的保护

课程内容

核心素养——提考能

1.生态系统的稳定性

2.人口增长对环境的影响

3.全球性的环境问题

4.生物多样性保护的意义和措施

生命观念

生态系统通过负反馈调节保持相对稳定

科学思维

比较生物多样性不同层次的含义,培养分析问题、解决问题的能力

科学探究

设计并制作生态缸,观察其稳定性

社会责任

分析外来物种的危害以及温室效应、水体富营养化等成因,加强环保意识

考点一 生态系统的稳定性

1.概念

生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

2.形成原因

生态系统具有一定的自我调节能力。

(1)基础:负反馈调节,在生态系统中普遍存在。

(2)特点:生态系统的自我调节能力是有限的,当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力会迅速丧失,生态系统原状难以恢复。

3.功能

(1)自身净化能力——物理沉降、化学分解和微生物的分解。

(2)完善的营养结构——自身的反馈调节、维持各营养级数量的相对稳定。

4.提高生态系统稳定性的措施

(1)控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力。

(2)对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

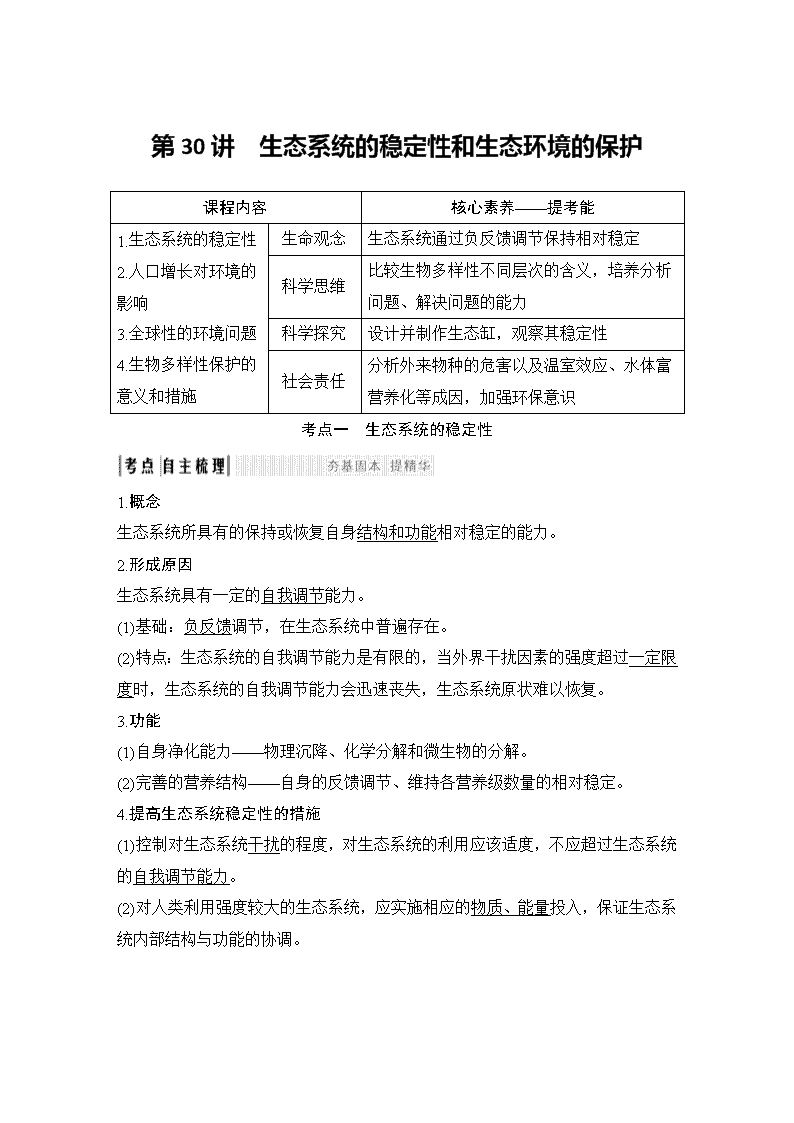

5.类型

类型

抵抗力稳定性

恢复力稳定性

区别

实质

保持自身结构与功能相对稳定

恢复自身结构与功能相对稳定

核心

抵抗干扰、保持原状

遭到破坏,恢复原状

影响因素

联系

一般情况下二者呈负相关,a为抵抗力稳定性,b为恢复力稳定性

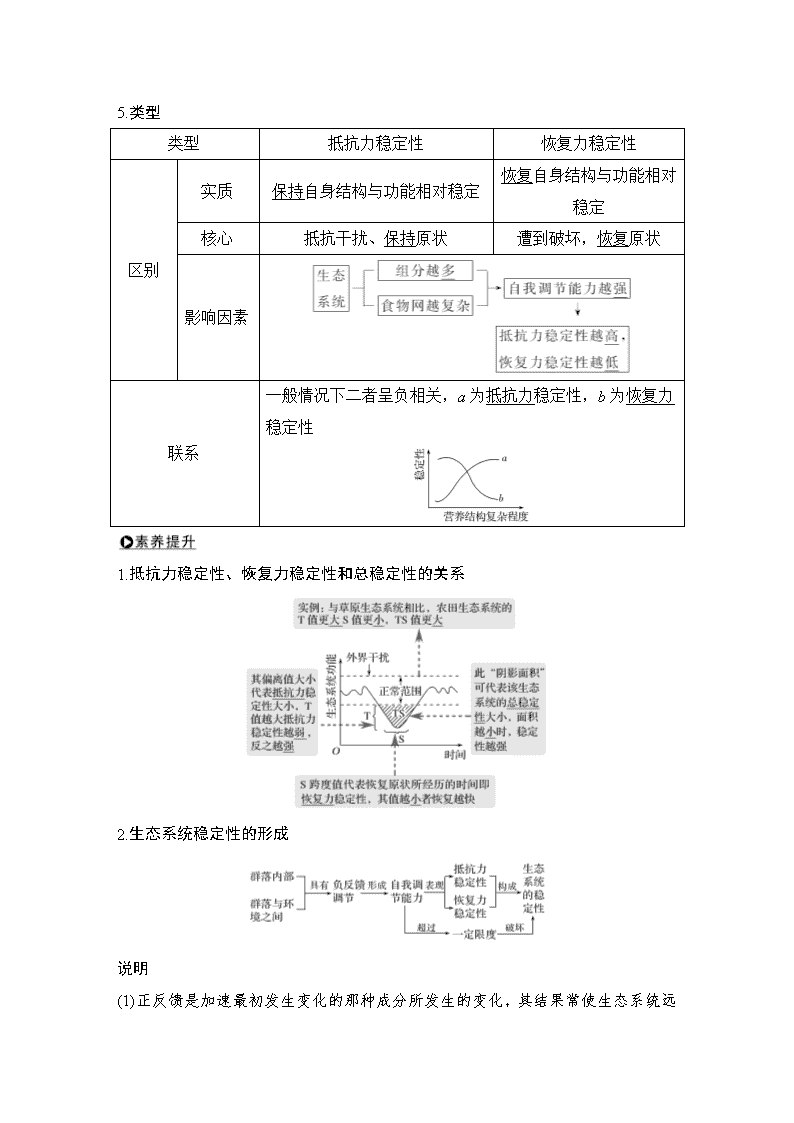

1.抵抗力稳定性、恢复力稳定性和总稳定性的关系

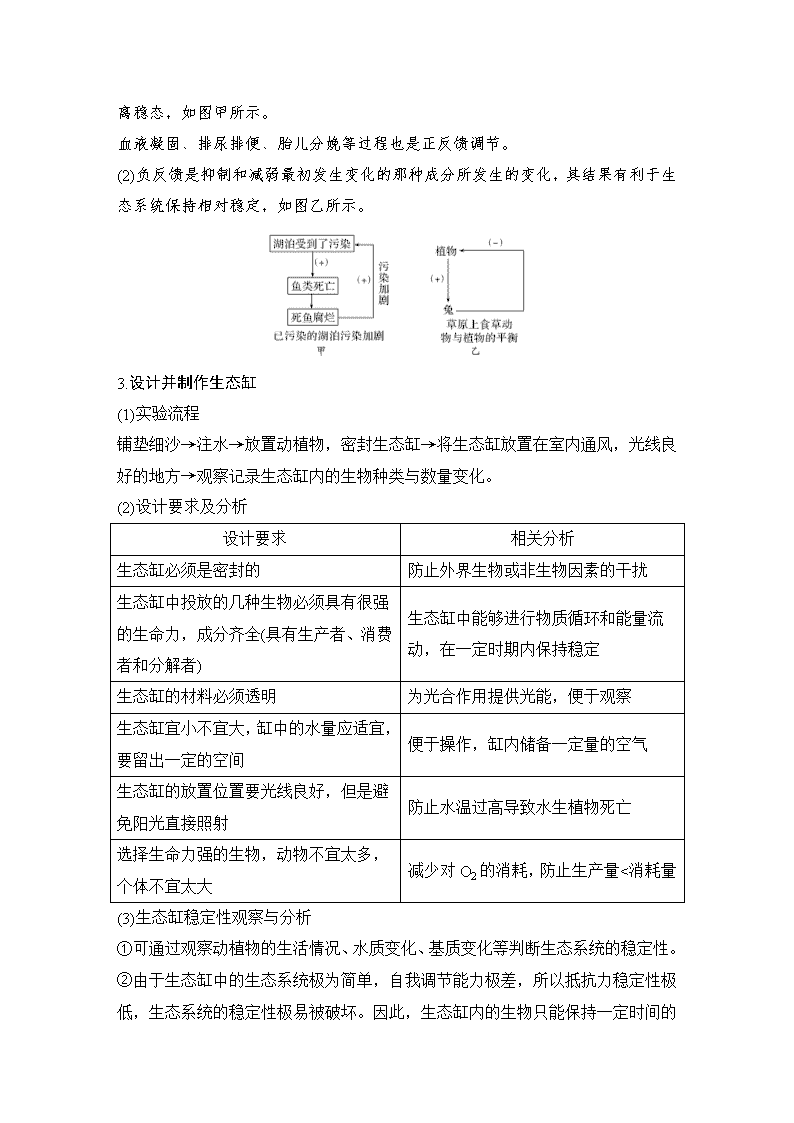

2.生态系统稳定性的形成

说明

(1)

正反馈是加速最初发生变化的那种成分所发生的变化,其结果常使生态系统远离稳态,如图甲所示。

血液凝固、排尿排便、胎儿分娩等过程也是正反馈调节。

(2)负反馈是抑制和减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化,其结果有利于生态系统保持相对稳定,如图乙所示。

3.设计并制作生态缸

(1)实验流程

铺垫细沙→注水→放置动植物,密封生态缸→将生态缸放置在室内通风,光线良好的地方→观察记录生态缸内的生物种类与数量变化。

(2)设计要求及分析

设计要求

相关分析

生态缸必须是密封的

防止外界生物或非生物因素的干扰

生态缸中投放的几种生物必须具有很强的生命力,成分齐全(具有生产者、消费者和分解者)

生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持稳定

生态缸的材料必须透明

为光合作用提供光能,便于观察

生态缸宜小不宜大,缸中的水量应适宜,要留出一定的空间

便于操作,缸内储备一定量的空气

生态缸的放置位置要光线良好,但是避免阳光直接照射

防止水温过高导致水生植物死亡

选择生命力强的生物,动物不宜太多,个体不宜太大

减少对O2的消耗,防止生产量<消耗量

(3)生态缸稳定性观察与分析

①可通过观察动植物的生活情况、水质变化、基质变化等判断生态系统的稳定性。

②

由于生态缸中的生态系统极为简单,自我调节能力极差,所以抵抗力稳定性极低,生态系统的稳定性极易被破坏。因此,生态缸内的生物只能保持一定时间的活性。

教材高考

1.真题重组 判断正误

(1)人类应以保持生态系统相对稳定为原则,确定自己的消耗标准(2016·全国卷Ⅰ,5D)( )

(2)草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强(2015·全国卷Ⅰ,4C)( )

(3)负反馈调节有利于生态系统保持相对稳定(2015·全国卷Ⅱ,4D)( )

(4)生态系统相对稳定时无能量的输入和散失(2015·全国卷Ⅱ,4B)( )

提示 (1)√

(2)× 灌木阶段比草本阶段的群落自我调节能力强。

(3)√

(4)× 生态系统相对稳定时,能量的输入和散失维持动态平衡。

2.深挖教材

(1)(人教版必修3P110“与社会的联系”拓展)农业生产中如何使农田长期维持稳定?

提示 不断施肥、灌溉、除草及防止病虫害等可以使种植单一农作物的农田保持稳定。

(2)(人教版必修3P111“内文”)如何判断抵抗力稳定性与恢复力稳定性?

提示 某一生态系统在彻底破坏之前,受到外界干扰,遭到一定程度的破坏而恢复的过程,应视为抵抗力稳定性,如河流轻度污染的净化;若遭到彻底破坏,则其恢复过程应视为恢复力稳定性,如火灾后草原的恢复等。

结合生态系统的稳定性,考查批判性思维能力

1.(2017·海南卷,28)回答下列与生态系统稳定性有关的问题:

(1)生态系统的稳定性是指_______________________________________________

_____________________________________________________________________。

(2)在广袤的非洲草原上,食草动物如同“割草机”

一样,通过迁徙在不同的草场上采食,这一现象年复一年地进行着,然而食草动物所处的草原生态系统却表现出了稳定性,这是由于该生态系统具有____________________________________。

(3)草→蚱蜢→青蛙→蛇→鹰是草原生态系统的一条食物链,在这条食物链中,次级消费者是 ,在生态系统中消费者的作用有_________________________

______________________________________________________________________(答出两点即可)。

解析 (1)生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。

(2)生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力,而普遍存在于生态系统中的负反馈调节则是生态系统自我调节能力的基础。

(3)在食物链“草→蚱蜢→青蛙→蛇→鹰”中,青蛙属于次级消费者。在生态系统中消费者的存在,能加快生态系统的物质循环、能量流动,此外,还可调节种间关系,维持生态系统的稳定。

答案 (1)生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力

(2)自我调节的能力

(3)青蛙 消费者是实现生态系统物质循环和能量流动的重要环节;调节种间关系;维持种群和生态系统的稳定性

2.(2019·山东济南质检)如图表示正常生态系统受到一定程度的干扰后,生态系统抵抗力稳定性与恢复力稳定性关系示意图。下列说法错误的是( )

A.一般情况下,生态系统的抵抗力稳定性与物种的复杂程度呈正相关

B.曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力

C.不同生态系统C→D时间不同,说明生态系统抵抗力稳定性大小不同

D.S3所代表的面积越小,生态系统的自我调节能力越高

解析 生态系统的抵抗力稳定性与营养结构相关,营养结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性越高,反之则越低,A正确;曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力,B正确;不同生态系统C→

D时间不同,说明生态系统恢复力稳定性大小不同,C错误;S3所代表的面积越小,说明生态系统的自我调节能力越高,D正确。

答案 C

结合生态缸的制作和稳定性考查科学思维的能力

3.(2014·海南卷,9)将水生植物和小鱼放入盛有水的玻璃缸中,密闭后置于光照、温度等适宜条件下。下列相关叙述,错误的是( )

A.植物为鱼的生存提供氧气

B.鱼可为植物的光合作用提供CO2

C.能量流动可以从植物到鱼,也可以由鱼到植物

D.若该玻璃缸长期置于黑暗中,鱼和植物将会死亡

解析 植物进行光合作用产生的氧气是鱼生存所必需的,A正确;鱼呼吸产生的CO2是植物光合作用的原料,B正确;生态系统的能量流动是单向的,C错误;长期黑暗条件下,植物因不能进行光合作用而死亡,鱼会因供氧不足而死亡,D正确。

答案 C

4.(2019·江西金太阳全国大联考)甲、乙、丙、丁4个密闭、透明的生态瓶,各瓶内的组成和条件见下表。经过一段时间的培养和观测后,发现甲瓶是最稳定的生态系统。下列有关叙述中正确的是( )

生态系统组成

光

水草

藻类

浮游动物

小鱼

泥沙

生态瓶编号

甲

+

+

+

+

-

+

乙

-

+

+

+

-

+

丙

+

+

+

+

-

-

丁

+

+

+

+

+

+

注:“+”表示有,“-”表示无。

A.乙瓶中藻类的种群密度逐渐增大

B.由于丙瓶中没有小鱼,所以比甲瓶积累的有机物多

C.丁瓶与甲瓶相比,氧气含量少

D.本实验说明非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者是构成生态系统不可少的四种成分

解析 据表格分析可知:乙瓶无光照,藻类因无法进行光合作用而死亡,种群密度下降。丙瓶与甲瓶相比,少泥沙,分解者很少,无法将该瓶中动植物遗体、动物的排泄物等中的有机物分解为无机物。丁瓶与甲瓶相比多小鱼,小鱼进行呼吸作用要消耗水中大量的氧气,因此丁瓶与甲瓶相比,氧气含量低。总结结论的方法:找出该组实验中的自变量与因变量,归纳出自变量与因变量之间的关系。据表格分析甲瓶为对照组,乙瓶、丙瓶、丁瓶都为实验组。乙瓶与甲瓶相比少光,不久稳定性被破坏,说明光照是维持该生态系统长期稳定的必要条件;丙瓶与甲瓶相比少分解者,不久稳定性被破坏,说明分解者是生态系统中不可缺少的重要组成成分;丁瓶与甲瓶相比多小鱼,消费者过多,也造成稳定性被破坏,说明生态瓶中动物不能过多,过多会使生产量<消耗量,造成生态系统崩溃。

答案 C

考点二 全球环境问题与生物多样性

1.全球性的环境问题

(1)生态环境问题的类型及主要成因

类型

主要成因

全球气候变化

CO2等温室气体的大量排放

水资源短缺

人口多,污染严重

臭氧层破坏

氟利昂等物质的大量排放

酸雨

化石燃料的大量燃烧

土地荒漠化

植被的破坏

海洋污染

污染物通过河流和空气进入海洋;石油泄露和倾倒污染物等

生物多样性锐减

生物生存的环境被破坏

(2)特点:全球性。

(3)影响:对生物圈的稳态造成严重威胁,并且影响到人类的生存与发展。

知识拓展 ①人类活动超出了环境的承受能力,这是环境问题产生的根本原因。

②水体富营养化产生机制如下:

注:①富营养化发生在海洋和湖泊中的具体表现不同,发生在海洋中称为赤潮,发生在湖泊等淡水流域中称为水华。②解决水污染最有效的办法就是减少排放。对不可避免产生的污水,要集中到处理厂进行净化。常用的方法有物理沉降过滤、化学反应分解等,最符合生态学原理的是利用生物分解的办法降解。

2.可持续发展——人类的必然选择

(1)含义:“在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要”,它追求的是自然、经济、社会的持久而协调的发展。

(2)实现措施:保护生物多样性,保护环境和资源,建立起人口、环境、科技和资源消费之间的协调与平衡。

要防止两个极端:

①避免盲目地、掠夺式地开发利用,要坚持可持续发展的观念。

②避免禁止开发和利用,坚持合理开发是最好的保护,如规定禁渔期和禁渔区、退耕还林(草、湖)等。

3.生物多样性及其保护

(1)生物多样性的内容

①范围:生物圈中。

②层次

(2)生物多样性的价值

①直接价值:食用、药用、文学艺术创作(美学)、科研、工业原料。

②间接价值:调节气候、涵养水源。

③潜在价值:目前未发现或尚不清楚的价值。

(3)保护生物多样性的措施

①就地保护:建立自然保护区以及风景名胜区等。

②易地保护:把待保护物种迁至异地进行专门保护。

③利用生物技术对濒危物种的基因进行保护。

④加强立法、执法和宣传教育。

4.注意区分就地保护与易地保护

保护的对象不同:就地保护除了保护区域内的物种,还应保护相应的生态环境,而在物种生存的环境遭到破坏,不再适于物种生存后,就只能实行易地保护。

1.生物多样性三层次内在关系分析

2.外来物种入侵

(1)概念

某物种从它的原产地,通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的过程。

(2)危害

如果迁入地环境条件适宜,入侵物种由于缺少天敌的控制,一旦传入,能迅速传播蔓延开来,在短时间内呈现种群的“J”型增长,从而破坏迁入地生态系统的稳定性或生态平衡;使迁入地生态系统的生物多样性受到严重威胁,即引发生态危机。

围绕生态环境保护,考查社会责任

1.(2018·4月浙江选考)下列属于防止大气圈臭氧减少的措施是( )

A.减少氟利昂的使用 B.增加化肥的使用

C.增加污染物的排放 D.增加汽车尾气的排放

解析

本题考查的是全球性生态环境问题及其影响。氟利昂通过化学反应使臭氧量减少,减少氟利昂的使用,可防止大气圈臭氧减少,A正确;B、C、D不能防止大气圈臭氧减少。

答案 A

2.(2019·湖北重点中学联考)日益恶化的生态环境,越来越受到各国的普遍关注。下列相关叙述,错误的是( )

A.某湖泊的水质持续恶化与该湖泊生态系统的负反馈调节有关

B.过度放牧导致草原生态系统退化,牲畜的环境容纳量会变小

C.雾霾现象可自行退去,说明生态系统有一定的自我调节能力

D.全球气候变暖的主要原因是人类过度使用化石燃料

解析 某湖泊的水质持续恶化,主要与该湖泊生态系统的正反馈调节或人类持续排污有关,A错误;草原生态系统退化,牲畜的环境容纳量一定会变小,B正确;雾霾现象可自行退去是生态系统自我调节的体现,C正确;全球气候变暖,也就是温室效应,而温室效应主要是由化石燃料过量燃烧而排放过多CO2所致,D正确。

答案 A

结合生物多样性及其保护,考查科学思维的能力

3.(2017·江苏卷,9)江苏省徐州市多年来围绕“一城青山半城湖”理念,实施了一系列生态建设工程,生态效应逐渐显现。下列有关该生态工程的分析评价不合理的是( )

A.使物种多样性程度显著提高

B.使生物群落的组成更为复杂

C.使生态系统的类型更为多样

D.其主要目的是提高生物多样性的直接价值

解析 在生态建设工程逐步实施过程中,生态环境越来越好,物种多样性增加,生物群落的组成更加复杂,生态系统的类型也越来越多样化,A、B、C正确;优良的生态环境改善了当地的气候、水源等,提高了生物多样性的间接价值,D错误。

答案 D

4.(2019·华中师大一附中调研)

为处理好人口、资源、环境的关系,走可持续发展道路,我国政府明确提出退耕还林、退牧还草。请回答下列问题:

(1)“退耕还林、退牧还草”,属于 演替,原因是____________________

_____________________________________________________________________。

(2)随着群落的演替,生态系统的稳定性逐渐提高。生态系统的稳定性是指生态系统具有 相对稳定的能力。

(3)“绿水青山就是金山银山”,请从生物多样性价值的角度谈谈你对这句话的理解(写两点)。

_____________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________。

答案 (1)次生 该群落演替是在原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的

(2)保持或恢复自身结构和功能

(3)绿水青山本身具有直接价值,可以直接创造财富;绿水青山具有生态功能(间接价值),利于农牧业等增产,利于人民健康,可以间接地提高经济效益;绿水青山还具有目前人类尚不清楚的潜在价值,其所能够产生的经济价值将是不可估量的(答出其中任两点即可)

澄清易错易混·强化科学思维

[易错易混]

易错点1 抵抗力稳定性越低的生态系统其恢复力稳定性并不一定越高

点拨 在一般情况下,抵抗力稳定性与恢复力稳定性往往呈负相关。然而,在某些特殊的生态系统如北极冻原生态系统中,其抵抗力稳定性和恢复力稳定性均较差,而且,若受到“同等强度”(而不是破坏性)干扰时,抵抗力稳定性强者,恢复力稳定性也强。

易错点2 对生物多样性三层次分辨不清

点拨 生物多样性应包含三个层面内容即

①同种生物(无生殖隔离)不同个体(或种群)间存在“遗传多样性”或“基因多样性”;

②不同生物(具生殖隔离)即不同物种间存在“物种多样性”;

③不同生态系统(生物群落+无机环境)间存在“生态系统多样性”。

由此可见,生物多样性并不仅仅局限于“生物”范畴。

[深度纠错]

1.(2019·湖北襄阳模拟)下列有关生态系统稳定性的叙述,错误的是( )

A.抵抗力稳定性弱的生态系统恢复力稳定性一定强

B.生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节

C.适当增加草原生态系统的物种丰富度可有效提高其抵抗力稳定性

D.“野火烧不尽,春风吹又生”体现了生态系统的恢复力稳定性

解析 抵抗力稳定性弱的生态系统恢复力稳定性不一定强,如极地苔原生态系统,生物种类少,抵抗力稳定性弱,但由于温度极低,条件恶劣,恢复力稳定性也很弱;适当增加生物种类可提高生态系统的自我调节能力,从而提高其抵抗力稳定性。

答案 A

2.(2019·黑龙江大庆铁人中学期末)下列有关生物多样性及其保护的说法中错误的是( )

A.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性

B.红树林在调节气候方面发挥了重要作用,这体现了生物多样性的直接价值

C.生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值

D.我国生物多样性的保护可概括为就地保护和易地保护两大类

解析 生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,A正确;红树林在调节气候方面发挥了重要作用,这体现了生物多样性的间接价值,B错误;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值,C正确;我国生物多样性的保护包括就地保护和易地保护两大类,D正确。

答案 B

随堂·真题&预测

1.(2018·海南卷,21)对于一个结构和功能处于恢复过程中的生态系统,下列推论错误的是( )

A.适当的物质和能量投入可加快生态系统的恢复

B.随着生物多样性的提高,系统的自我调节能力增强

C.恢复后的生态系统,其结构和功能可接近受损前的状态

D.生物多样性提高后,某营养级的能量可全部流入下一营养级

解析 由于该生态系统处于恢复过程中,结构和功能不甚完善,所以适当的物质和能量投入可加快生态系统的恢复,A正确;生物多样性是生态系统自我调节能力的基础,生态系统中物种丰富度越高,其自我调节能力越强,B正确;恢复生态主要是恢复生态系统的自我调节能力和生物的适应性,充分依靠生态系统自身的能力,辅以物质和能量的投入,从而尽快使生态系统的结构和功能恢复到(或接近)受干扰前的状态,C正确;无论生物多样性高与低,某营养级的能量不可能全部流入下一营养级,D错误。

答案 D

2.(2016·江苏卷,20)为修复长期使用农药导致有机物污染的农田,向土壤中投放由多种微生物组成的复合菌剂。下列相关叙述错误的是( )

A.加入菌剂可增加土壤中的物种多样性,提高土壤生态系统的稳定性

B.该菌剂减少了残留农药进入农作物,一定程度上阻碍了土壤中的物质循环

C.土壤有毒物质的减少有利于增加农田动物的种类,降低害虫的优势度

D.农药降解菌具有分解农药的特殊代谢途径,体现了基因多样性的应用价值

解析 加入菌剂增加土壤中生物的种类和数量,提高土壤生态系统的稳定性,A正确;该菌剂减少了残留农药进入农作物,有利于其他生物的生存,促进土壤中的物质循环,B错误;土壤有毒物质的减少有利于增加农田动物的种类,降低害虫的优势度,C正确;农药降解菌具有分解农药的特殊代谢途径,体现了基因多样性的应用价值,D正确。

答案 B

3.(2020·高考预测)据英国《卫报》报道,2018年7月30日位于北极圈内的挪威班纳克气温达到了32 ℃。极地高温带来的直接影响是北冰洋海冰大面积融化,严重威胁北极熊和海豹的生存。下列关于生物多样性及全球性生态环境问题的叙述,正确的是( )

A.生物多样性是指生态系统中有丰富的动物、植物、微生物等各种生物类资源

B.全球气候变暖引起海平面上升,但不会对内陆地区造成太大影响

C.使用清洁能源可减少烟尘排放,因而能在一定程度上减缓北极地区海冰融化情况

D.就地保护可以最有效地保护生物多样性

解析 生物多样性除了包括生物圈内所有的植物、动物和微生物,还包括它们所拥有的全部基因及各种各样的生态系统,A错误;全球气候变暖属于全球性生态环境问题,会影响生物圈的稳态,对内陆地区也会造成影响,B错误;北极地区海冰加速融化的原因是全球变暖,而全球变暖是二氧化碳等气体大量排放导致的,使用清洁能源可减少烟尘排放与减缓北极地区海冰融化情况无直接关系,C错误;对生物多样性最有效的保护措施是就地保护,D正确。

答案 D

4.(2018·11月浙江选考)下列关于全球气候变暖的叙述,正确的是( )

A.植树造林可减缓全球气候变暖

B.全球气候变暖可减缓永冻土融化

C.全球气候变暖不会影响农业生产

D.大气中CO2减少导致全球气候变暖

解析 全球气候变暖是由于化石燃料的大量燃烧,导致大气中CO2浓度上升,热散逸减少。其危害包括:海平面上升;农业生产能力下降;北方干燥地区进一步变干;树种分布区改变;永冻土融化等。植树造林在一定程度上可减缓全球气候变暖。

答案 A

相关文档

- 人教版新课标高考生物一轮复习生物2021-04-27 11:51:416页

- 创新设计高考一轮复习生物检测2021-04-25 20:49:4310页

- 中考生物一轮复习生物的生殖和发育2021-04-16 21:38:445页

- 优化方案高考生物大一轮复习生物与2021-04-14 18:20:2818页

- 版高考生物一轮复习生物技术实践传2021-04-14 09:12:3455页

- 高考第一轮复习生物必修学案免疫调2021-04-12 23:59:566页

- 高考生物大一轮复习生物技术实践第2021-04-12 11:11:375页

- 高考一轮复习生物必修一测试2021-02-26 19:59:048页

- 高考第一轮复习生物必修3学案07植2021-02-26 19:49:465页

- 高考第一轮复习生物必修3学案02内2021-02-26 19:22:155页