- 49.50 KB

- 2021-04-25 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

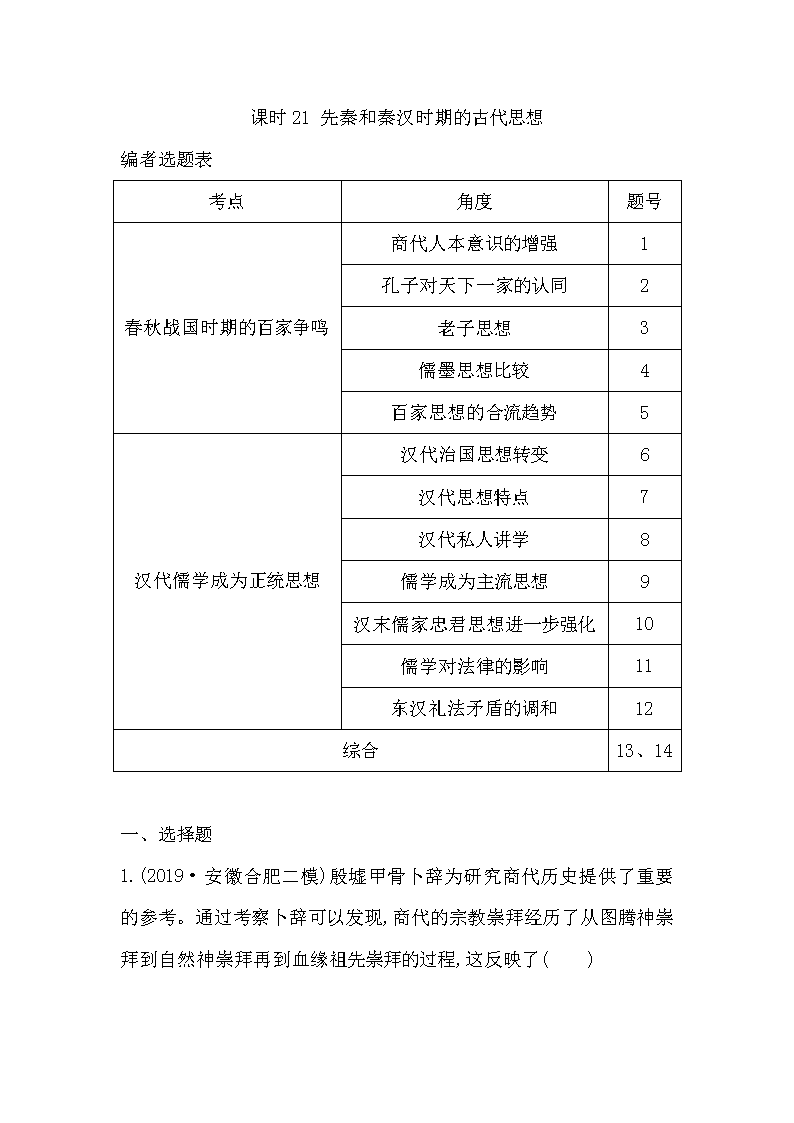

课时21 先秦和秦汉时期的古代思想

编者选题表

考点

角度

题号

春秋战国时期的百家争鸣

商代人本意识的增强

1

孔子对天下一家的认同

2

老子思想

3

儒墨思想比较

4

百家思想的合流趋势

5

汉代儒学成为正统思想

汉代治国思想转变

6

汉代思想特点

7

汉代私人讲学

8

儒学成为主流思想

9

汉末儒家忠君思想进一步强化

10

儒学对法律的影响

11

东汉礼法矛盾的调和

12

综合

13、14

一、选择题

1.(2019·安徽合肥二模)殷墟甲骨卜辞为研究商代历史提供了重要的参考。通过考察卜辞可以发现,商代的宗教崇拜经历了从图腾神崇拜到自然神崇拜再到血缘祖先崇拜的过程,这反映了( )

A.宗教信仰逐步确立 B.王权统治的神秘性

C.人本意识日益显现 D.宗法观念的制度化

解析:C 材料中“从图腾神崇拜到自然神崇拜再到血缘祖先崇拜”说明商朝的宗教意识逐渐从自然转移到人,体现出人本意识逐渐强化,故C项正确。材料说明的是宗教信仰主题的变化,不是说明宗教信仰逐步确立,故A项错误;商代统治方式是实行王权和神权结合,材料并没有说明王权统治的神秘性,故B项错误;材料说明宗教观念在商代逐渐变化,并不是说明宗教观念的制度化,故D项错误。

2.(2019·山东潍坊一模)据钱穆考证,周人语称雅,故雅言又称正言。孔子鲁人,日常操鲁语,惟于诵《诗》、读《书》、执礼,此三者必雅言。这表明( )

A.诸侯各国尊崇传统文化

B.儒家思想依靠雅言传播

C.礼制尚能维护天子权威

D.孔子对天下一家的认同

解析:D 从孔子的语言使用情况来看,在平常的时候说鲁国的语言,在诵读经典和执行礼事时用雅言,这一方面避免了因各地方言差异造成对经典的曲解,另一方面尊重王室,有助于以先王之训典教化天下,形成文化大一统,故D项符合题意;材料只体现出孔子一个人的态度,A项错误;孔子平日里都用鲁国语言来传道,故B项错误;C项材料未体现。

3.老子认为“无为而无不为”

,以为天地万物,都有一个独立不变,周行不殆的道理,用不着神道作主宰,更用不着人力去造作安排。该思想( )

A.源自对社会现实的反思 B.批驳了诸子百家思想

C.希望重建等级社会秩序 D.否定了自然法的思想

解析:A 根据材料可知老子“无为而无不为”的思想是源于“天道自然无为”的哲学思想,从自然界运行的规律出发,倡导政治上“无为而治”,这是源自对春秋时期社会现实的反思,故A项正确;材料无法体现老子批驳了诸子百家思想,排除B项;希望通过“礼”重建等级社会秩序的是孔子,故排除C项;老子“无为而无不为”的思想是顺应自然法的思想,故排除D项。

4.墨家主张“兼相爱、交相利”,并提出了非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等主张。与当时儒家的思想相比,墨家更注重( )

A.区别等级名分 B.维护血缘关系

C.讲求实际功利 D.强调重义轻利

解析:C 墨子主张的兼爱是没有等级差别的爱,不论“王公大人”还是普通“万民”,都不分轻重厚薄;孔子所说的仁爱是以血缘关系为基础的,是有等级差别的爱,A、B两项错误。非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等一系列主张,都贯穿着讲求实际功利的精神,与儒家强调的重义轻利是针锋相对的,C项正确,D项错误。

[新知生成] 孟子对墨子的批判

孟子对于墨子的兼爱思想是完全否定的,在孟子看来墨子的兼爱思想是对于宗法血亲社会的否定,缺乏社会基础和人性基础。但另一方面,墨子的兼爱思想的思考点是恰恰作为儒家代表的孟子所不能理解的。因此孟子曾批判墨子“是无父也,无父无君,是禽兽也。”

5.(2019·湖南怀化一模)战国后期,儒家、道家、法家都希望以自己的思想统一天下学术,秦相国吕不韦召集门客集体撰写的《吕氏春秋》另辟蹊径,对先秦诸子百家的思想进行整合。这反映了( )

A.吕不韦企图统一各学派 B.政治局势影响学术发展

C.中国传统文化体系形成 D.“百家争鸣”局面结束

解析:B 战国后期,百家思想出现合流趋势,材料中“统一”“整合”体现了这一趋势,而此时的时代特征为中央集权发展,社会向统一演进,体现了走向统一的趋势,故B项正确。

6.(2019·广东佛山二模)据宋人徐天麟《西汉会要·食货六》记载:“西汉前后共赈济灾荒计三十七次,其前期仅有八次,而此后则多达二十九次。”这反映了西汉( )

A.前期黄老思想影响了国家治理成效

B.自然灾害的频繁

C.董仲舒提出了“罢黜百家,独尊儒术”

D.统治思想的转变

解析:D 根据材料可知,西汉从前期到后期,国家赈灾次数增加,根据所学可知,西汉前期以黄老思想治国,提倡无为而治,赈灾次数较少。而西汉后期,儒学成为治国思想,倡行仁政。且汉代新儒学主张天人感应,以天降灾变,警示统治者施行仁政,材料现象体现了西汉统治思想的转变,故D项正确。A项仅体现西汉前期状况,不全面。B项只是材料反映的现象并非材料主旨,故排除。材料体现汉代儒学作为治国思想对政府行为的影响,而非董仲舒主张,排除C项。

7.(2019·江苏南京二模)清华大学教授刘桂生指出,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,其用意只在于确立儒学在官学与朝廷政治中的地位,不许其他学派分沾。读书人若要研究,尽可自便,只是不能用来猎取功名富贵。他认为汉代( )

A.推行独尊一统的文化政策

B.中央的权威遭到严重挑战

C.包容诸子百家的学术思想

D.百家争鸣具有强大生命力

解析:C 材料有两层意思,第一,官方政治地位上儒学是独尊的,高于其他学派;第二,民间学术上,其他学派可自由发展,故可判断C项正确。A项只适用于第一层意思,排除A。材料没体现地方势力对中央政府的挑战,B项错误;由“儒学在官学与朝廷政治中的地位,不许其他学派分沾”可知,当时没有形成百家争鸣的局面,D项错误。

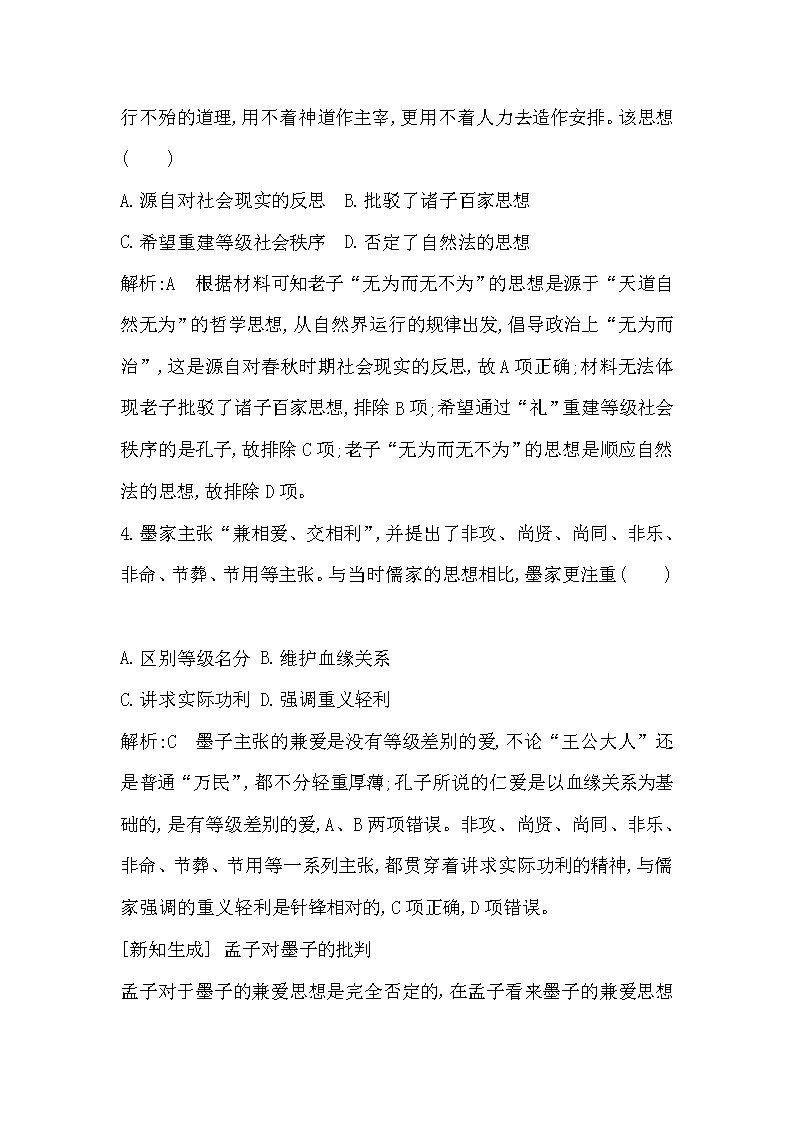

8.(2019·湖南长郡中学适应性考试)下表为不同史籍关于两汉私人讲学的历史叙述。

记述

出处

(吴章)治尚书经……教授尤盛,弟子千余人

《汉书·云敞传》

(疏广)明春秋,家居教授,学者自远方至

《汉书·疏广传》

(夏恭)习韩诗、孟氏易,讲授门徒常千余人

《后汉书·文苑列传》

(刘茂)习礼经,教授常数百人

《后汉书·独行列传》

由此可见,当时( )

A.官学制度遭到一定破坏

B.重学风气推动士人阶层壮大

C.经学世族传承中华文脉

D.四书五经的社会影响力扩大

解析:B 材料吴章、疏广、夏恭、刘茂讲习《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等儒家经典,弟子门徒“千余人”“数百人”“自远方至”,可反映出当时私人讲学推动士人阶层的壮大,而私人讲学的兴盛又和儒学官方地位确立、社会形成重学风气有关,故B项正确。私人讲学兴盛,不等于官学制度遭到破坏,逻辑上推不出,A项错误;材料只能看到吴章、疏广等人讲授不同的经书,而不是一种经典在同一个世族内部传承,C项错误;材料记述涉及五经,但不涉及四书,D项错误。

9.(2019·河北衡水调研)下面是两汉社会观念高频词汇统计表。下列对于统计表分析正确的是( )

类别

关键词

出现频次

所占比例

社会伦理观念

仁、礼、信

17 586次

46.53%

法观念

法、刑

4 648次

12.30%

财富观念

利、财、富

4 765次

12.61%

公平公正观念

均平

4 427次

11.71%

道观念

道

6 367次

16.85%

A.主流价值儒学化 B.法家大行其道

C.重利轻义观盛行 D.伦理脱离政治

解析:A 根据材料,“仁、礼、信”等关键词在两汉出现的频次和所占比例均最大,说明社会主流观念倾向儒家思想,结合所学知识,西汉武帝时期,儒家思想成为中国封建社会的正统思想,成为中国传统文化的主流,故A正确。法家大行其道主要是在秦朝时期,重利轻义观与儒家重义轻利相悖,且二者在表中所占比例较小,故B、C错误;两汉将伦理与政治相结合,并非脱离,故排除D。

10.(2019·河北衡水二调)王莽建立新朝取代西汉,仅遭到朝野人士的零星反对;东汉末年既有割据一方的豪强,更有权势滔天的权臣,却大都不敢称帝。东汉末年出现这一现象的原因是( )

A.权臣豪强对中央集权的畏惧

B.当时社会对“君权神授”的尊崇

C.儒家忠君思想的进一步强化

D.儒家“经世致用”思想的恢复

解析:C 根据材料及所学知识,西汉时期汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”

主张,使儒家思想成为中国封建社会的统治思想,之后忠君爱国思想在士大夫心目中逐渐根深蒂固,东汉豪强和权臣称帝挑战正统的主流思想,所以他们不敢轻易采取行动,说明东汉末与西汉末相比,儒家忠君思想进一步强化,故C项正确。根据所学,豪强和权臣只是不敢称帝,但是敢于对抗中央,故A项错误;尊崇“君权神授”就不会有地方作乱,排除B项;D项材料体现不出。

11.(2019·河南郑州一模)两汉时,司法官员经常引用《公羊春秋》《诗》《礼记》《尚书》等作为判案量刑的依据;到魏晋时期,法律中增加了不少突出上下尊卑,同罪而不同罚的条文。这说明( )

A.儒法并用成为汉魏时期的主流观念

B.法律深受社会主流思想的影响

C.法律制度化降低了判案时的随意性

D.儒家经典保证了司法的公正性

解析:B 根据所学知识,汉代确立儒学正统地位后,儒家思想成为中国传统文化的主流,对社会各方面产生重大影响。材料中《公羊春秋》《诗》《礼记》等是儒家经典之作,儒家强调上下尊卑,同罪不同罚。以儒家经典作为量刑依据,法律中增加体现儒家思想的条文,说明法律受社会主流思想的影响,故B项正确。A项史实错误,儒家思想为主流观念;题干未涉及判案的随意性,故排除C项;儒家经典不能保证司法公正,排除D项。

12.东汉时女子赵娥砍死杀父仇人后“诣县自首”,县令尹嘉钦佩赵娥的孝行,但又因国法“杀人者死”而犯难,拒绝受理此案,并辞官而去。最终汉灵帝下旨,免去赵娥的死罪,还封她为“孝女”“烈女”。这反映了当时( )

A.中央与地方的矛盾激化 B.注重礼法矛盾的调和

C.地方官员懒政现象突出 D.执法行为具有随意性

解析:B 材料“县令尹嘉钦佩赵娥的孝行,但又因国法‘杀人者死’而犯难”,说明县令在执法时顾虑到若对赵娥处刑则与儒家纲常伦理相悖,因而“拒绝受理此案”;又据“最终汉灵帝下旨,免去赵娥的死罪,还封她为‘孝女’‘烈女’”,这表明统治者在法律与纲常伦理发生冲突时,会偏重对纲常伦理的维护,体现出执法者注重礼法矛盾的调和,故B项符合题意。A项表述材料没有体现,排除;C、D两项是对题干材料的误读,排除这两项。

二、非选择题

13.(2019·江苏扬州期末)董仲舒新儒学深刻影响着古代中国的政治与文化走向。阅读下列材料,回答问题:

材料一 天道有阴阳,人间有德刑。天以阳气为主,以生养为德;人亦应以德政为主,以生成为意……今废先王德教之官,而独任执法之吏治民,毋乃任刑之意与!孔子曰:“不教而诛谓之虐。”“虐政用于下,而欲德教之被四海,故难成也。”

古之王者……治天下,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序以化于邑。渐民以仁,摩民以谊(义),节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——班固《汉书·董仲舒传》

材料二 天子受命于天,天下受命于天子。

——董仲舒《春秋繁露·为人者天》

材料三 汉初是“黄老”“申韩”之学并行的……原来一个人治天下,无论怎样凭恃武力,总不能全不讲教化。而讲教化,只有儒家之学最长。而且汉武帝,是个喜欢铺张场面的人,而巡守封禅……典礼,也只有儒家知道。

——吕思勉《中国通史》

(1)据材料一,董仲舒认为施政的重点应该是什么?他认为古代天子治天下的手段和内容分别是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,指出董仲舒的核心思想。董仲舒新儒学与先秦儒学相比有何特色?

(3)据材料三并结合所学知识,指出董仲舒新儒学被统治者采用的理由。

解析:第(1)问,第一小问重点,根据材料一“人亦应以德政为主……莫不以教化为大务”得出施行德政,推行教化;第二小问手段,根据材料一“教化行而习俗美”得出教化;第三小问内容,根据材料一“立太学以教于国,设庠序以化于邑。渐民以仁,摩民以谊(义),节民以礼”得出仁义礼乐。第(2)问,第一小问核心思想,根据材料二“受命于天”得出君权神授;第二小问特色,结合所学可得出以儒家思想为基础,吸收了法家、道家和阴阳五行等学说,是一种新儒学思想体系。第(3)问,从新儒学理论本身及统治者需要两方面思考。

答案:(1)重点:施行德政,推行教化。手段:教化。内容:仁义礼乐。

(2)核心思想:君权神授。特色:以儒家思想为基础,吸收了法家、道家和阴阳五行等学说,是一种新儒学思想体系。

(3)理由:统治者好大喜功;儒家擅长教化和典礼;教化手段有利于维护统治;君权神授顺应统治需要。

14.(2019·北京海淀区一模)阅读材料,回答问题:

材料 孔子是儒家学说的创始人,他早年以“儒”为业,“吾少也贱,故多能鄙事”“出则事公卿,入则事父兄,丧事不敢不勉,不为酒困,何有于我哉”。他除了通晓迎生送葬的礼仪外,还精通礼、乐、射、御、书、数六艺。办私学,授徒讲学,有弟子三千,贤者七十二。

孟子将孔子的思想系统化并建立起完整的理论体系,其提出了“人唯有不忍人之心”的性善论,“不忍人之政”的仁政论,“尽心,知性,知天”的天道观,“由博返约”的认识论,“养吾浩然正气”的人格论,其主要学说体现在《孟子》一书中。荀子一方面强调人自身的修养,强调圣人、君主对人民的教化作用,另一方面,他又看到只讲礼义,不讲法度,只重教化,不重刑罚,并不能维持社会统治秩序。因而他的思想不局限于个体的仁义孝悌,而且强调集体的礼法纲常,主张礼法并重。

——田苗苗《先秦儒家思想的发展》

根据材料并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景及发展脉络。

解析:第一小问,结合所学知识从政治、经济和文化等方面进行归纳,春秋战国时期,经济上是从井田制到封建土地所有制;政治上是分封制的瓦解和诸侯争霸;思想文化上是私学兴起和士的兴起。第二小问,提炼材料相关信息,分别说明孔子、孟子、荀子等人对儒学发展的贡献即可。

答案:背景:春秋战国时期生产力发展促使奴隶制向封建制转型;诸侯国之间兼并战争不断,需要人才;封建土地私有制的形成与新兴地主阶级的崛起;“学在官府”局面被打破,私学兴盛;“士”(知识分子)阶层的兴起。

脉络:春秋晚期,孔子兴办私学,整理古代文化典籍,创立儒学;战国时期孟子将孔子的思想系统化并建立起完整的理论体系;荀子强调集体的礼法纲常,主张礼法并重,新发展了儒学。