- 318.00 KB

- 2021-04-14 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

重庆市垫江中学校2019-2020学年高二下学期

期末联考试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。

注意事项:

1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卷规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卷上对应题目的答案标号涂黑。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卷规定的位置上。

4.考试结束后,将答题卷交回。

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、单选题(每题1.5分,共60分)

1.《史记·周本纪》中载:“褒姒不好笑……(周)幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。”与材料描述相关的制度是( )

A.禅让制 B.分封制 C.宗法制 D.察举制

2.西周时期,对于新封的诸侯,周王除了授予土地及人民之外,还要赏赐给大量的宝器和典章图册等等。这一做法有利于( )

A.周朝文化的传播 B.中央集权的加强

C.官僚政治的形成 D.儒家伦理的认同

3.商代的甲骨卜辞对商人的农事活动有大量的记载,几乎包括与农业有关的各个方面,后世所谓“五谷” “六畜”在卜辞中也都有反映。这说明当时( )

A.小农经济开始形成 B.农业已成为社会生产的重要部门

C.占卜抑制经济发展 D.神权与王权相结合促进农业发展

4.《弟子规》列述了弟子应该恪守的守则规范,其中的“首孝弟”采用了《论语》中的“弟子入则孝,出则弟(同“悌”)”的文义。“首孝弟”的制度渊源可能是( )

A.察举制 B.分封制 C.宗法制 D.科举制

5.据《九章算术》记载,汉代牛价很高,“牛一头直万五千”。而西汉主要粮食一石一般为30—80钱,东汉也不过数百钱。据此可推知,当时( )

A.小农经济推动粮食增产 B.农产品商品化程度提高

C.精耕细作方式不断发展 D.先进耕作方式推广受阻

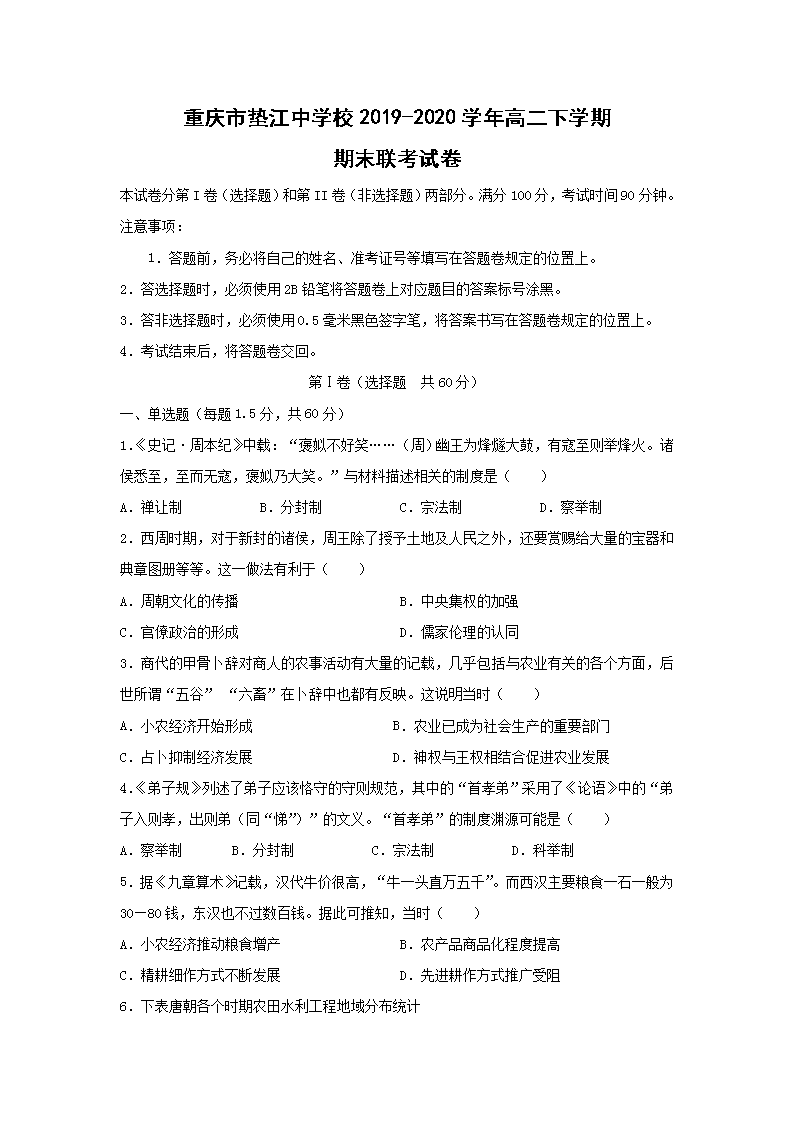

6.下表唐朝各个时期农田水利工程地域分布统计

时期(年份)

工程数量分布

前期(618—714年)

黄河中下游共计46项,南方地区有19项

中期(715—820 年)

江淮地区的淮南道和江南道共计25项

后期(821—907 年)

北方有5项,江南道有19项

上表中统计数字的地域变化反映出( )

A.重农政策有所松动 B.农业生产格局发生变化

C.经济重心完全南移 D.农业生产技术水平提高

7.玉文化是中华文明的重要组成部分。商周时期,玉器主要服务于礼仪活动。孔子提出“君子比德于玉”,玉有五德、九德、十一德等学说应运而生,佩玉替代礼玉成为“风潮”。这体现出( )

A.儒家正统地位确立 B.礼乐制度逐渐完善

C.崇德思想渐入人心 D.玉器制造技术进步

8.“士”原本是最低等级的贵族,受过六艺的教育,能文能武。春秋战国时期,平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。这种变化反映出( )

A.百家争鸣局面正式形成 B.教育和文化逐渐下移

C.思想得到进一步的解放 D.宗法制得到不断强化

9.春秋战国时期,某一学派提出自然的规律是让万事万物都得到好处,而不伤害它们;圣人的行为准则是,做什么事都不跟别人争夺。该学派( )

A.主张超然于物外的逍遥 B.强烈反对任人唯亲

C.推崇以严刑峻法来治国 D.提倡重建周朝制度

10.西汉武帝到东汉中期,规模宏大、歌颂为主的“大赋”兴盛;东汉中后期始,以抒情为主的“小赋”逐渐取代鸿篇巨制的“大赋”。这说明( )

A.皇帝喜好决定汉赋兴盛 B.士人热衷于颂扬国运

C.汉赋的风格受时代影响 D.赋是汉代的官方文学

11.屈原是战国时期楚国伟大的政治家和思想家,也是楚辞的杰出代表。下列选项中与《离骚》文学创作手法(风格)相似的是( )

A.“硕鼠硕鼠,无食我黍,三岁贯汝,莫我肯顾”

B.“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”

C.“众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处”

D.“小桥流水人家,古道西风瘦马”

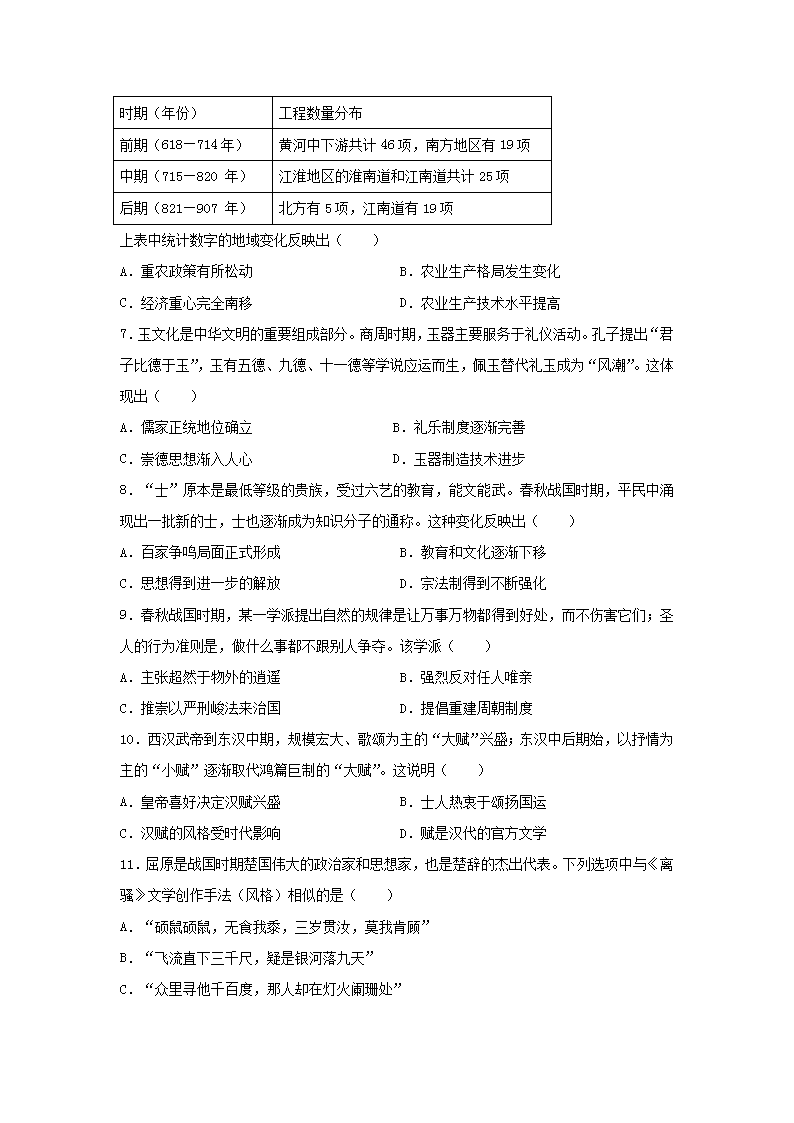

12.《国家宝藏》栏目曾介绍过故宫博物院藏品《上阳台帖》,它是唐朝诗人李白唯一传世的书法作品,全卷苍劲雄浑而又气势飘逸,用笔纵放自如,快健流畅,法度不拘一格。与“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的意境相似。与该作品风格类似的书法作品是( )

13.《史记·秦始皇本纪》:“庄襄王死,政代立为秦王。当是之时,秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣。北收上郡以东,有河东、太原、上党郡;东至荥阳,灭二周,置三川郡。”据材料可推断,郡县制( )

A.由秦王嬴政创立 B.加强了君主专制

C.全面取代分封制 D.春秋战国已出现

14.汉武帝时期进行了比较彻底的币制改革:一方面集中货币的发行权,禁止各地方政府铸钱;另一方面统一货币,由中央另铸新钱,把以前各地方所制造的质量参差不齐的旧钱收回熔销。这在当时( )

A.有利于减轻农民负担 B.有利于加强中央集权

C.不利于地方经济发展 D.阻碍民间工商业发展

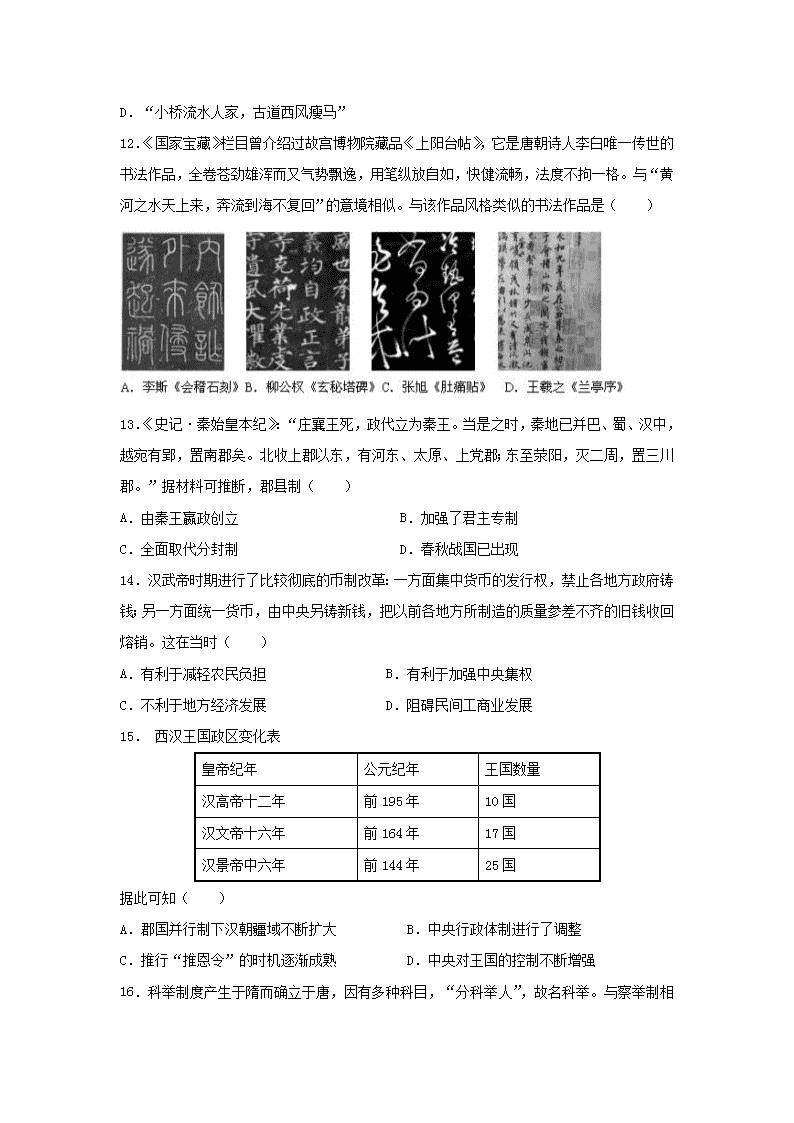

15. 西汉王国政区变化表

皇帝纪年

公元纪年

王国数量

汉高帝十二年

前195年

10国

汉文帝十六年

前164年

17国

汉景帝中六年

前144年

25国

据此可知( )

A.郡国并行制下汉朝疆域不断扩大 B.中央行政体制进行了调整

C.推行“推恩令”的时机逐渐成熟 D.中央对王国的控制不断增强

16.科举制度产生于隋而确立于唐,因有多种科目,“分科举人”,故名科举。与察举制相比,科举制下的考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”、“一切以程文为去留”,没有如“入门兼美”一类的附加条件。科举制的产生与确立,反映了( )

A.选才呈现公平开放的特色 B.以官举士的选官方式终结

C.取士标准出现多样化趋势 D.考试方式完全优于察举制

17.严耕望先生研究发现,两汉地方官吏的选拔和任用有三条规律:凡朝廷任命的长官都非所统辖地区的本地人;县令长不但不用本县人,本郡人也不用;州郡县长官自由任用的属吏都是本地人。从中可见,两汉地方官吏的选用首要考虑的因素是( )

A.防范地方割据,保障政令畅通 B.促进社会流动,提高办事效能

C.打破地域观念,按照才能选官 D.形成中央和地方相互制衡局面

18.汉初,丝织品专供贵族消费。到汉朝中后期,上至皇室贵族,下至奴仆婢妾皆可衣丝文绣。这一变化反映了( )

A.贫富差距进一步缩小 B.等级观念的消亡

C.先进纺织技术的推广 D.平民政治的发展

19.唐代越窑在烧制过程中使用了匣体,巧妙地将火焰与制品隔离,避免落渣、占釉、火刺等缺陷。烧制的产品器型端正,釉面晶莹光滑,极大地提高了瓷器质量。由此可见唐代( )

A.技术创新推动制瓷业发展 B.开始了由陶向瓷生产技术的转变

C.民营手工业产品的品质极为突出 D.“南青北白”制瓷系统形成

20.相传,东汉黄香,年九岁,失母,思慕憔悴,乡人称其孝。躬执勤苦,事父尽孝。夏天暑热,扇凉其枕;冬天寒冷,以身暖其被席。太守刘护闻而召之,并署“门下孝”。这反映出( )

A.孝道开始受到时人的推崇 B.统治者重视对社会人伦秩序的维护

C.儒家思想开始成为正统思想 D.儒家伦理道德对人性的束缚

21.史书记载,汉顺帝即位后,发生一场大瘟疫,顺帝即招纳贤才,广开直言之路;汉冲帝即位当年发生大地震,冲帝随后进行贤良方正之选。据此可知当时( )

A.天人感应思想已影响执政 B.天灾人祸已成为普遍现象

C.君主以民本仁政思想治国 D.形成开放民主的政治风气

22.有学者指出“如果想看看各种发明的力量、作用,最显著的例子就是印刷术、火药、指南针。因为这三种东西曾改变了整个世界的面貌和事物的状况。”材料旨在强调三大发明( )

A.改变了中国古代的传统经济结构 B.为人类文明的进步作出了贡献

C.标志着世界范围内近代化的开端 D.摧毁了欧洲封建君主专制统治

23. 表1

时间

南朝

初唐

盛唐

中晚唐

户均赋税

0.2

4.7

9

4

表1为南朝和唐代江南地区户均赋税量表(单位:匹绢)据此可知,江南地区( )

A.是国家财税主要来源区域 B.对国家经济影响力提高

C.重视对纺织品原料的种植 D.成为了国家经济的重心

24.“魏、晋时代……乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中的性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。”材料表明当时( )

A.地方操控舆论推荐人才 B.科举制加强中央集权

C.中央加强人才选拔管理 D.察举制重视门第出身

25.东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。这说明( )

A.经济重心已转移到南方 B.北人南迁带去了先进技术

C.北方经济发展落后于南方 D.南北方民族交融逐步加深

26.魏晋南北朝时期,佛教因具有使人们排遣苦闷、消弭死亡恐惧的作用而繁荣,佛教徒主张佛法的“六度”与儒学的“五常”名异实同。梁代僧人顺更讲,“释氏(释迦牟尼)之训,父慈子孝,兄爱弟敬,夫妻和柔”。这反映了( )

A.传统的价值观逐渐变异 B.佛教成为社会主流思想

C.佛教主动适应社会需要 D.三教合流的趋势已出现

27.“南朝多以寒人掌机要”,如帮助皇帝处理日常事务的中书通事舍人,处理日常军务的制局监,监管控制出镇州郡的藩王的典签,大都由寒门子弟担任。这一现象从侧面反映出当时( )

A.科举已取代九品中正制 B.寒门子弟已成为治国核心

C.皇帝与士大夫共治天下 D.世家大族的势力日趋衰落

28.北魏贾思勰的《齐民要术》,里面记载的农具和农艺几乎都是两汉时期的,南北朝时期的农具和农艺反而几乎没有介绍。这反映了南北朝时期( )

A.重农抑商政策松动 B.先进的耕作方式主要分布在南方

C.北方农业发展缓慢 D.均田制推行阻碍农业技术的交流

29.史载,唐太宗时期给一些资历较浅的官员加以“参议朝政”“参知政事”等名号,也给一些资格较老的功臣加以“平章事”的名号,使其继续参与宰相事务。此举旨在( )

A.弥补政务多、宰相才干差的缺陷 B.防范宰相擅权,加强君主集权

C.配合科举制度选贤用能的需要 D.建立较严密完整的官僚机构

30.《旧唐书·崔植传》记载,唐宪宗元和年间,宰相奏请减内外官俸禄,但敕书在审议时被给事中崔植驳回。据此判断,崔植任职的机构是( )

A.尚书省 B.门下省 C.礼部 D.内阁

31.江淮以南,东晋南朝时已出现了草市,唐代草市为数众多。例如青弋江有“村边草市”,茶山下有水口草市。在钟山附近“野市鱼盐隘,江村竹苇深”。这说明草市( )

A.设置在城市的中心 B.在唐朝达到了鼎盛

C.已经突破时间限制 D.是商业发展的产物

32.公元8世纪下半期,中国沿岸的交州、广州、泉州、明州(今浙江宁波)、扬州等城市,因与蕃舶互动频繁,如雨后春笋般兴盛起来,成为重要的对外贸易港口。唐制还设置“市舶使”,用来管理蕃舶的进出以及征税事由。由此可以推知当时( )

A.经济交流主导着中外关系发展 B.重农抑商政策已不合时宜

C.城市发展依赖对外贸易的繁荣 D.政府的外贸政策较为开明

33.以下是一战爆发前,三个欧洲国家不同的心态:甲国——仍然无法忘记在1870—1871年那场战争中所受的耻辱;乙国——对德国支持奥国这一点深感不安;丙国——怀疑任何一个可能会威胁到欧洲大陆权力平衡的国家。据此判断,甲、乙、丙对应的国家是( )

A.德、俄、英 B.法、意、俄 C.德、英、法 D.法、俄、英

34.2017年11月11日,英国首次在正式活动中纪念参与一战的中国劳工。一战华工的事迹终于在第一次世界大战停战纪念日这天,被英国主流社会提及和铭记。中国劳工赴欧参战发生于( )

A.晚清政府时期 B.南京临时政府时期

C.北洋政府时期 D.南京国民政府时期

35.在巴黎和会上,中国代表积极申诉收回胶州湾和胶济铁路的要求,并多方论证其应归还中国的观点。英美法等国代表认为“所请理由极为充分”。这一外交努力( )

A.表达了维护国家主权的要求 B.改变了弱国外交形象

C.得到了与会代表的全力支持 D.成功解决了山东问题

36.“这个简单的文件的重要性是双重的。自美国拒绝国联盟约之后,该条约第一次把美国拉进了一个与其他大国就共同关心的问题进行磋商的有限体系,并且它为现在已经是多余的英日同盟的终结提供了一个相当体面的借口。”这是在评价( )

A.《四国条约》 B.《五国条约》 C.《九国公约》 D.《联合国家宣言》

37.“三国之宗旨在剥夺日本自1914年第一次世界大战开始以后在太平洋所夺得的或占领的一切岛屿,在使日本所窃取于中国之领土,例如满洲、台湾、澎湖列岛等,归还中华民国。”该公告发表的地点是下图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

38.在苏德战争关键时刻的一场战役中,斯大林发表讲话:“今天是我们在严重条件下来庆祝十月革命24周年。……我们暂时失去了一些区域,敌人已经进犯到门前。”随后战场形势迫使德军进攻重点转向南方。这次战役是( )

A.莫斯科战役 B.库尔斯克战役

C.斯大林格勒战役 D.列宁格勒战役

39.苏联作家帕斯捷尔纳克创作的《日瓦戈医生》,是一部对布尔什维克党的领导进行反思和质疑的小说。美国政府不遗余力地使小说评上诺贝尔奖并组织翻译成多种文字在东欧国家和苏联悄悄发行。美国政府的这一做法( )

A.成为苏联解体的外部因素 B.放弃了和苏联的军事对抗

C.表明美苏关系的逐渐缓和 D.是对苏联内政的直接干渉

40.早在20世纪60年代,亚洲和非洲的成员国已经占有联合国大会过半数席位,他们尽量奉行不结盟政策,但是却百般挑剔美国,他们大多数在所有的问题上投票反对美国。这表明( )

A.美国的世界霸主地位已经丧失 B.联合国一直是美国称霸工具

C.国际政治经济新秩序已经建立 D.第三世界崛起冲击美国霸权

第Ⅱ卷(非选择题 共40分)

二、材料题(共40分)

41.(改编)阅读材料,完成下列要求(28分)

材料一

图1:1919年德国疆域图

材料二 柏林墙始建于1961年8月13日,是德意志民主共和国在己方领土上建立的环绕西柏林边境的边防系统,目的是阻止本国首都东柏林与西德所属的西柏林之间人员的自由往来。除了两国上层彼此不接触、不来往之外,民间接触也十分困难。“柏林墙”只有七个过境站,实际上阻断了东、西柏林及西柏林与民主德国其他地区的一切交通联系,使两国骨肉同胞相互不能正常往来,人口200多万的西柏林变成了一座“孤岛”。西柏林与联邦德国之间的联系也仅仅只借助于三条空中走廊、四条公路、四条铁路和三条水路……不少民主德国公民出于各种原因,冒着生命危险非法翻越“柏林墙”,逃到西柏林和联邦德国,逃亡流血事件经常发生。 ——摘编自吴友法《“柏林墙”与德国的分裂和统一》

材料三 1989年东欧剧变为德国统一带来了历史性的机遇。在德国统一问题上,美英法苏原占领国持有不同的立场和态度,时任英国首相撒切尔夫人反对德国统一;法国提出有条件支持德国国家统一,加快欧洲一体化进程,使统一后的德国融入欧洲,以此限制德国的强大。同英法不同,美国则支持德国统一,其前提是统一后的德国须承认德波边界现状,继续留在北约;而苏联要求统一后的德国退出北约,成为中立国家。面对美苏在德国统一问题上的对立立场,时任联邦德国总理科尔凭着对德国统一历史机遇的责任心,加紧外交谈判,1990年7月在同时任苏共总书记戈尔巴乔夫会晤时,在统一问题上实现了历史性突破。1990年9月12日,美英法苏外长和两德外长签署“4+2”条约,宣布统一后的德国享有完全主权。1990年10月3日,民主德国加入联邦德国,两德分裂历史由此结束。

——《德国:由主权统一到内部统一》

(1)指出图1中与德国疆域变化相关的条约名称及其影响(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明柏林墙带来的影响。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括德国重新统一的原因和影响。(12分)

42.(原创)西市位于唐长安皇城的西南方,始建于隋,兴盛于唐。唐朝实行严格的坊市制度,下图为唐朝长安城西市行业分布示意图。

唐长安西市行业分布图

从图中提取两则有关唐朝商业发展的信息,并结合所学知识,加以简要说明。(要求:信息明确、合理,说明有理有据)(12分)

参考答案

1-5:BABCD 6-10:BCBAC 11-15:BCDBC 16-20:AACAB

21-25:ABBCB 26-30:CDCBB 31-35:DDDCA 36-40:ABAAD

41.(1)《凡尔赛和约》(2分)(错别字、无书名号均不得分)

影响:①削弱了德国的实力;②暂时缓和了帝国主义国家之间的矛盾;③确立了一战后国际关系新秩序;④引发了德国的不满和复仇情绪,为新的国际冲突埋下祸根。(每点2分,任答对三点给6分,共6分,其他合理答案也可酌情给分)

(2)影响:①加剧了两德对立;②阻碍了两德交流;③不利于两德经济发展;④加剧了欧洲的紧张局势;⑤推动了冷战局面升级。(每点2分,任答对四点给8分,共8分,其他合理答案也可酌情给分)

(3)统一原因:①共同的民族心理与文化;②东欧剧变提供的机遇;③苏联等国对德国统一问题的让步;④科尔的不懈努力。(每点2分,任答对三点给6分,共6分,其他合理答案也可酌情给分)

影响:①促进了德国的发展;②提高了德国的国际地位;③有利于欧洲的和平稳定;④推动了欧洲一体化进程;⑤有利于世界多极化趋势的发展。(每点2分,任答对三点给6分,共6分,其他合理答案也可酌情给分)

42.评分标准:围绕“唐代商业发展”这个主题,正确、合理写出一则信息得2分,离题、偏题不得分;举例说明中不少于二例(孤证不立),得4分(只举一例,只得2分);正确、合理写出两则信息并加以恰当说明得12分。

示例一:

信息:唐朝政府重视对市的管理。

说明:西市中出现的市署、平准署是政府专门设置管理商业的机构,足见政府注重对市场的管理。

示例二:

信息:唐朝对外贸易。

说明:图中的波斯邸、收宝胡商、胡姬酒肆等反映了波斯等国商人往来长安,唐朝对外贸易兴盛。

示例三:

信息:唐朝商业繁荣。

说明:图中不仅出现经营各类商品的的店铺商行,而且还出现柜坊、邸店等为商业服务的机构,说明西市繁华,唐朝商业繁荣。

示例四:

信息:唐朝市场商品丰富

说明:西市中存在白米行、丝帛行、炭行、药行、笔行、鱼行等店铺,说明西市产品来源广泛,种类多样。