- 1.43 MB

- 2023-09-29 发布

2019-2020学年山东省临沂市蒙阴县实验中学高一上学期第一次月考历史试题

2019.10

第Ⅰ卷(选择题,共70分)

一、选择题:本题共40小题,每小题1.5分,共60分。

1.在一次历史知识竞赛中,主持人问道:“他是哪种远古人类?”大屏幕提供了几个片段:(1)生活在北京周口店;(2)会使用火,并会长时间保存火种;(3)保留了猿的某些特征。我们可以推测出,“他”是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡居民

2.某遗址“距今约7000-5000年”“位于长江下游”“发现稻谷和稻壳”。根据这些信息判断,该遗址是 ( )C

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.山顶洞人遗址

3.北京人、山顶洞人都是居住在山洞里,即“穴居”,而河姆渡原始居民和半坡居民却能过着定居的生活。发生这种变化的主要原因是( )

A.学会制造房屋 B.能够掘井引水 C.原始农耕经济得到发展 D.自然环境的变化

4.2017年7月27日晚,“传承与创新——中国非遗文化周”系列活动之“甲骨文记忆展”在悉尼中国文化中心开幕。下列叙述中,正确反映了甲骨文情况的是( )

①清朝人王懿荣首次发现甲骨文 ②甲骨文记载的内容十分丰富 ③甲骨文对中国文字的形成与发展有深远影响 ④目前我国有文字可考的历史是从商朝开始的( )

A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D.①③④

5.商朝崇信各种鬼神,把占卜、祭祀作为与神灵沟通的手段。商王既是王朝的元首,又是群巫之长。这反映的政治特征是( )

A.商王就是神仙下凡 B.皇权实现高度集 C.神权和王权相结合 D.阶级矛盾相对缓和

6.据载,周文王在周地举行过祈请商远祖先王成汤、太甲等册命周方伯为天下共主的典礼,武王灭商后,继续保留这项礼仪。周王的这一做法( )

A.意在强调周政权的正统性 B.使商朝文化得到了传承光大

C.使中国古代政权一脉相承 D.表明商先王认可周共主地位

7.王国维在《殷周制度论》中指出:“周之制度大异于商者,包罗甚广。不能在此一一论列,其中封建子弟一项、对华夏民族之形成影响巨大。”其意在说明( )

A.西周制度深受商朝影响 B.商朝已有华夏民族观念

C.分封利于华夏民族形成 D.西周已经进入封建社会

8.商代的甲骨文目前仅集中出现于殷墟一地,而周朝的青铜铭文则遍布四面八方。这表明在周朝( )

A.各地的经济文化联系显著加强 B.汉字开始成为一种成熟的文字

C.青铜器广泛应用于日常生活 D.贵族阶级丧失了文化话语权

9.据史料记载:“武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。”这说明西周分封制的主要对象是( )

A.先代贵族 B.少数民族首领 C.王族 D.功臣

10.“参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。”近年,一些地方为弘扬传统文化推动经济发展,根据本地历史文化举办寻根祭祖活动。这种习俗源自( )

A.禅让制 B.宗法制 C.分封制 D.郡县制

11.商鞅变法规定,禁止父子、兄弟共同住在一间房子里,一家若有两个以上成年男子,必须分居另立户籍,否则加倍征收赋税。秦统一六国后,这一规定推行到全国。这一规定( )

A.瓦解了传统的宗法制度 B.保障了国家的财政收入

C.削弱了国家对农民的控制 D.有利于农业经济的发展

12.下表为不同文献关于春秋战国时期治国思想的记述。

由此可以推知( )

A.削弱旧贵族的势力成为潮流 B.士农工商的社会结构严重固化

C.军功阶层全面取代显贵望族 D.君主对权臣的实际控制力有限

13.孔子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成。”孟子曰:“如欲乎治天下,当今之世,舍我其谁?”这反映当时的儒者( )

A.适应社会转型之努力 B.经世济民的担当精神

C.重构礼乐纲常的愿望 D.不受重用的愤懑之情

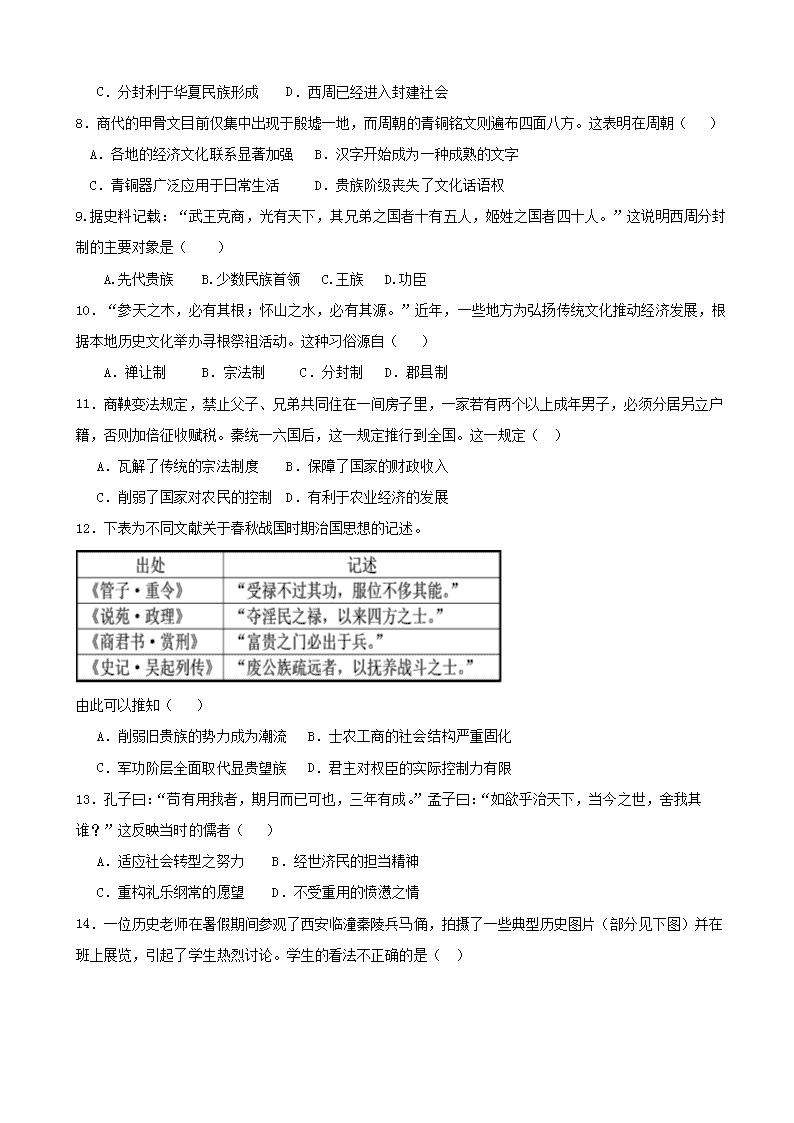

14.一位历史老师在暑假期间参观了西安临潼秦陵兵马俑,拍摄了一些典型历史图片(部分见下图)并在班上展览,引起了学生热烈讨论。学生的看法不正确的是( )

A.再现了秦朝的强盛国力 B.暴露了秦始皇的奢侈残暴

C.体现了秦民的勤劳智慧 D.反映了秦朝人的保守落后

15.《史记集解》“秦以前,民皆以金玉为印,龙虎钮,唯其所好。秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”。该材料反映了( )

A.皇权至上,皇帝独尊 B.长期动乱,经济衰落

C.皇权为民,与民共享 D.天下一统,国泰民安

16.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府管皇帝的生活供应,宗正管皇帝家族和亲戚等。这突出反映了秦朝官制设置( )

A.职分细化,各负其责 B.选贤举能,唯才是用

C.化国为家,君权至上 D.官员众多,政务繁杂

17.史书记载,秦的御史大夫“位上卿,银印青授,掌副丞相”。有学者认为“副”在古代有剖开、分割之意,据此意解“副丞相”者,有分割丞相权力的作用。该学者认为,设置御史大夫的目的为( )

A.制约丞相权力,维护君主专制 B.强化思想控制,防止地方分权

C.扩大丞相权力,提高行政效率 D.担任侍从顾问,协助批阅奏章

18.“考秦之制……盖内外官制同一系统”。中央的丞相与地方的郡守掌民事,中央的太尉与地方的郡尉掌军事,中央的御史大夫与地方的郡监则掌纠察。材料反映了( )

A.秦朝开创了中央集权的体制 B.官僚政治完全取代贵族政治

C.形成中央对地方的垂直管理 D.官僚机构出现重叠臃肿现象

19.秦朝的《工律》规定,“为器同物者,其小大、短长、广夹(狭)亦必等”,还规定由官府有关机构校正衡器的权、斗桶和升,且至少每年应当校正一次。这些规定( )

A.奠定了秦朝的统一基础 B.体现了重农抑商的国策

C.促进了各地的经济交流 D.防止了不法商人的作弊

20.秦始皇是诸多史书和文学作品书写的历史人物,下列属于秦始皇历史活动的是( )

①修长城,抵御北方匈奴入侵 ②罢百家,确立儒学正统地位

③设郡县,加强中央集权 ④重经济,推行盐铁官营政策

A.①③ B.②④ C.①③④ D.②③④

21.(题文)秦始皇曾采用战国时期阴阳家的终始五德说。该学说认为,各个相袭的朝代以土、木、金、火、水等五德的顺序进行统治,周而复始。秦得水德,水德尚黑,所以秦的礼服旌旗等都用黑色。这实际上反映出,秦代采用终始五德说旨在( )

A.辩护政治法统 B.宣扬以德治国 C.推动经济交流 D.加强民族融合

22.据学者研究,西汉初期就同姓诸王与中央政权的关系而论,大致可以分为以下几种类型,如下表所示。

由此表可知,这一时期分封的同姓王( )

A.加剧了政治统治的腐败 B.背离了设置时的初衷

C.严重削弱了中央的权威 D.不可都视为割据势力

23.下图是《西汉前期形势图》。由此可知郡国并行( )

西汉初年央地关系:郡县制(中央主导)与分封制(地方主导)并行

A.起到了削藩弱国的作用 B.是汉承秦制的具体表现

C.为地方分裂埋下了隐患 D.导致东方六国死灰复燃

24.有学者总结了汉初的经济政策,如下表所示。这些政策( )

时期

经济政策

汉文帝

丁男徭役减为“三年而一事”

“纵民得铸钱、冶铁、煮盐”

汉景帝

复收田租(“十五税一”)之半,即三十税一

A.推动了土地私有制确立 B.促进了盐铁官营的实施

C.有利于自耕农经济发展 D.协调了农工商业的关系

25.有学者指出,华夏民族大一统的伟业,到汉武帝时代完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚。其中,与汉武帝相关的措施是( )

A.建立第一个统一多民族国家,统一文字和货币

B.颁布“推恩令”,实行“罢黜百家,独尊儒术”

C.实施开明的民族政策,思想上尊道、礼佛、崇儒

D.平定三藩之乱,将四书五经作为科举考试内容

26.东汉张仲景撰写的著作中系统论述了四诊疗法,成为中医临床医学的经典。这一著作是( )

A.《人类的起源》 B.《九章算术》 C.《伤寒杂病论》 D.《本草纲目》

27.时空观念是历史学科五大核心素养之一。与下图中①②③对应的朝代是 ( )

A.商朝、东周、五代 B.东周、秦朝、三国

C.秦朝、东周、五代 D.商朝、秦朝、三国

28.三国时代,波澜壮阔、英雄辈出。下列史实不是发生在这一时期的是( )

A.曹操率军南下和孙刘联军在赤壁大战 B.曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏

C.刘备在成都称帝,国号汉 D.孙权称帝,国号吴

29.三国两晋南北朝时期是我国历史上一段分裂割据时期,多民族国家政权并立,更替频繁。以下对如下图朝代填写正确的是 ( )

A.①东晋②前秦③梁④北周 B.①西晋②前秦③吴④北周

C.①东晋②北魏③吴④北汉 D.①西晋②北魏③梁④北周

30.下列古代名人与其成就的搭配中,不正确的一项是( )

A.顾恺之--创作《洛神赋图》 B.祖冲之--把圆周率精确到小数点后第七位

C.贾思勰--撰写《齐民要术》 D.华佗--写成《伤寒杂病论》并发明麻沸散

31.唐朝诗人皮日休曾说“大运河北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉”由此可以看出隋朝开凿大运河的重大意义在于( )

A.巩固隋朝的统治 B.有利于中外经济交流

C.大大促进了南北经济的交流 D.结束了分裂割据,实现了大统一

32.下列选项中,不属于安史之乱的重要影响是( )

A.安史之乱的爆发,标志着盛极一时的大唐王朝覆灭

B.安史之乱后,唐朝形成了藩镇割据的政治局面

C.安史之乱使北方的社会经济遭到严重破坏

D.安史之乱是大唐王朝由盛转衰的标志

33.唐代的科举考试“科目繁多,有秀才、明经、进士、明法、明字、明算;又有一史、三史、开元礼、道举、童子;各科对人才的要求不同,凡博识高才、强学恃问、无失俊选者为秀才;通三经以上者为明经;明娴时务,精熟一经者为进士。”据此可知,唐代的科举制( )

A.避免了家世出身对人才选拔的影响 B.分科细致、选官制度凸显等级森严

C.诸科并行有利于选拔优秀的人才 D.开启了分科取士的官员选拔方式

34.唐太宗时期,某年正月初三,忽报塞外敌人10万余众来犯中原,形势危急。于是皇帝急召大臣商议对策。按制度规定其正确的运作程序(皇帝作用暂不考虑)是( )

A.尚书省→中书省→门下省→兵部 B.中书省→门下省→尚书省→兵部

C.中书省→门下省→尚书省→礼部 D.尚书省→门下省→中书省→工部

35.古代儿童启蒙读本中有这样的内容:“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。”这反映了( )

A.科举制下知识分子以安定天下为己任 B.古代知识分子以读书为唯一理想归宿

C.古代知识分子不愿从事科学技术研究 D.科举制度体现了公平公正的社会意识

36.《唐令拾遗・田令》记载:“道士给田三十亩,女二十亩,僧尼受具戒准此。”首次以法律形式规定了僧尼、道士具体的受田数额。这表明唐代( )

A.女性社会地位显著提高 B.妇女权益受到一定重视

C.男女平等成为社会共识 D.宗教信仰自由渐成时尚

37.魏晋时期,自然与名教之间的冲突愈加明显,道教学者葛洪认为:“道者,万殊之源也。儒者,大淳之流也。三皇以往,道治也。帝王以来,儒教也。何独重仲尼而轻老氏乎?”对此理解正确的是( )

A.尊道贵儒质疑儒学的独尊地位 B.道儒并重成为当时的思想主流

C.道本儒末改造传统的道教思想 D.援儒入道实现多元思想的融合

38.杜甫被誉为“诗圣”的同时又被誉为“诗史”

,他的诗歌再现了唐朝由盛转衰的景象,下列诗句中,反映了大唐盛世景象的是( )

A.“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。” B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

C.“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。” D.“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”

39.《陀罗尼经咒》为唐刻古梵文经咒,约一尺见方,纸张为纤维较粗之黄麻纸,边上有一行字清晰可辨,为“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”。据此可知当时( )

A.四川地区已出现雕版印刷术 B.雕版印刷术促进了佛教兴盛

C.四川地区的造纸技术最发达 D.雕版印刷术出现了重大改进

40.中国医药学是一座巨大的宝库,东汉时期出现的中医临床学巨著是( )

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》 C.《本草纲目》 D.《天下郡国利病书》

第Ⅱ卷 非选择题

41.著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。阅读下列材料:

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料二 渐渐地,这些考试(指科举)开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1) 据材料一,结合所学知识,指出魏晋时期的选官制度,并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。(12分)

(1) 据材料二,结合所学知识,说明科举制所具有的政治、思想以及整体的统合功能。(6分)

(3)据材料三,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。(4分)

42.阅读下列材料:

材料 唐初,实行的以均田制为基础上的租庸调制,“赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、拖各二丈……凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。”安史之乱以后,由于土地兼并严重,失去土地而逃亡的农民很多,租庸调制的维持已经十分困难,地方官员擅立名目摊派,阶级矛盾激化,江南地区出现袁晁、方清、陈庄等人领导的武装起义。

“天下之人苦而无告,朝廷负担遽增”。 764年,唐代宗下诏:天下户口,由地方官员据当时实在人户,按贫富定等,作为征税及差派徭役的依据。建中元年(780年)唐德宗接受宰相杨炎建议,推行两税法。“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。……秋夏两征之,俗有不便者正之。”两税法的推行改变了过去的征税标准,实现了“以人丁为本”到“以资产为本”的转变,“天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷”。 两税法是中国赋税史上的一个重大转变,明代的“一条鞭法”、清代的“摊丁八亩”都是它的继续和发展。

——据《旧唐书·杨炎传》等

(1) 根据材料并结合所学知识,指出唐德宗推行税制改革的原因。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析两税法的影响。(9分)