- 115.50 KB

- 2023-07-12 发布

宜昌市葛洲坝中学2018-2019学年第二学期

高二年级期中考试试卷历史 试 题

考试时间:2019年4月

一、单选题(共24小题,每题2分,共48分)

1.考古发现西周时期的一些异族贵族群体的墓葬同西周贵族墓葬相比,墓地在墓向、墓葬形制、葬式以及殉葬习俗等方面存在较多相似之处。这表明当时( )

A.墓葬制度凸显了贵族特权 B.分封体制巩固了中央集权

C.宗法制保障了政权的稳定 D.礼乐制度传播了西周文化

2.康熙曾发布“容教令”,认为西洋传教士“仰慕圣化”“劳绩甚多”“无违法之事”,其传教活动“不必禁止”。康熙晚年要求传教士尊重中国人敬天、祭祖、祀孔的习俗,否则不得传教。材料反映了( )

A.专制统治阻碍西学东渐 B.中西方文化对立难以调和

C.传统文化倾向保守封闭 D.宗教政策服务于统治需要

3.西周晚期的一些青铜器的铭文中出现土地交换和土地买卖的记录,甚至还列出了在场作证的王室官员的名字,以作凭据。这说明了西周晚期( )

A.土地出现私有化的趋向 B.宗法分封制严重破坏

C.青铜铸造工艺日渐成熟 D.井田制得到发展和完善

4.据史料记载,南宋时湖南、湖北一带,“民计每岁种食之外,余米尽以贸易。大商则聚小家之所有,小舟亦附大舰同营,辗转贩粜,以规厚利。父子相袭,习以为俗”。此材料表明当时两湖地区( )

A.稻米的商品化明显 B.商人垄断粮食贸易

C.商品经济高度发达 D.实行重农抑商政策

5.孟子曰:“有布缕之征,粟米之征,力役之征。君子用其一,缓其二。用其二而民有殍,用其三而父子离。”与材料所述思想相似的是( )

A.商鞅提出重农抑商政策 B.秦始皇颁布“黔首自实田”的法令

C.唐太宗时期推行轻徭薄赋政策 D.王安石的方田均税法

6.“良知”之说源于《孟子》,指“不虑而知”的天赋道德观念,王阳明把“良知”二字看得很高,将“良知”说成儒家文明最精华、最具永恒性的观念,能让人超脱患难生死,在此基础上,王阳明逐渐形成“致良知”的主张。由此可见,王阳明的“致良知”说( )

A.推动了儒学思想世俗化 B.尊崇了儒学的传统风尚

C.显著提升了“四书”地位 D.背离了理学的基本思想

7.中国古代科技主要限于农业水利工程、时令、气象科技等,其他如机械、纺织、印刷等也有所发展,但都未能推动古代科技向近代转化。导致这一结果的主要原因是( )

A.儒学长期处于正统地位

B.中国传统文化关注重点是人际与社会的和谐

C.中国推行闭关锁国政策

D.小农经济与自然经济长期占据主导地位

8.走一个圆场就代表着“人行千里路”,来一个趟马就象征着”马过万重山”,手持一把扇子就象征闲散之人,握着马鞭就代表马存在,穿红绿蟒就是在宫廷或富贵人家。这反映了中国戏剧( )

A.时空自由的特点 B.表演受限制于舞台

C.内容丰富文武兼备 D.象征虚拟的表意性

9.学者陈晓楠曾说:“这部充满时代气息的著作,既没有能够在太平天国内部化作征伐江山的动力,也没能对后世思想家产生任何的影响,……但依然给这个腐朽的农民起义运动,带来了一抹亮丽的新鲜的时代色彩。”材料所评论的著作是 ( )

A. 《天朝田亩制度》 B. 《资政新篇》 C. 《临时约法》 D. 《共同纲领》

10.康有为曾说,在此沉族破家、肝脑原野的危难关头,“与其分灭于外,惨为亡国之戮囚,孰若付权于民,犹得守府而安荣”。这反映出康有为( )

A.未能摆脱君上民下的传统思维束缚 B.认为君主立宪制是最好的政治制度

C.积极策划限制君权以挽救民族危亡 D.倡导以分权政治体制取代封建专制

11.据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前注册的工业公司共计146个,资本总额41148205元;而自1914年8月至1920年,新注册公司达272个,资本达117434500元。主要以面粉业和纺织业这两个关系民众衣食的行业发展最快。上述变化说明( )

A.此时轻工业成为国民经济的主导 B.近代中国经济结构逐渐趋于合理

C.近代中国民族工业受外来力量制约明显 D.民间投资成为经济发展的主要资金来源

12. 下图是一副抗战时期的漫画,此漫画主要反映了( )

A.日军速亡中国企图的破产 B.全国性抗战局面的形成

C.中国抗战急需国际支援 D.中国军队已经扭转战局

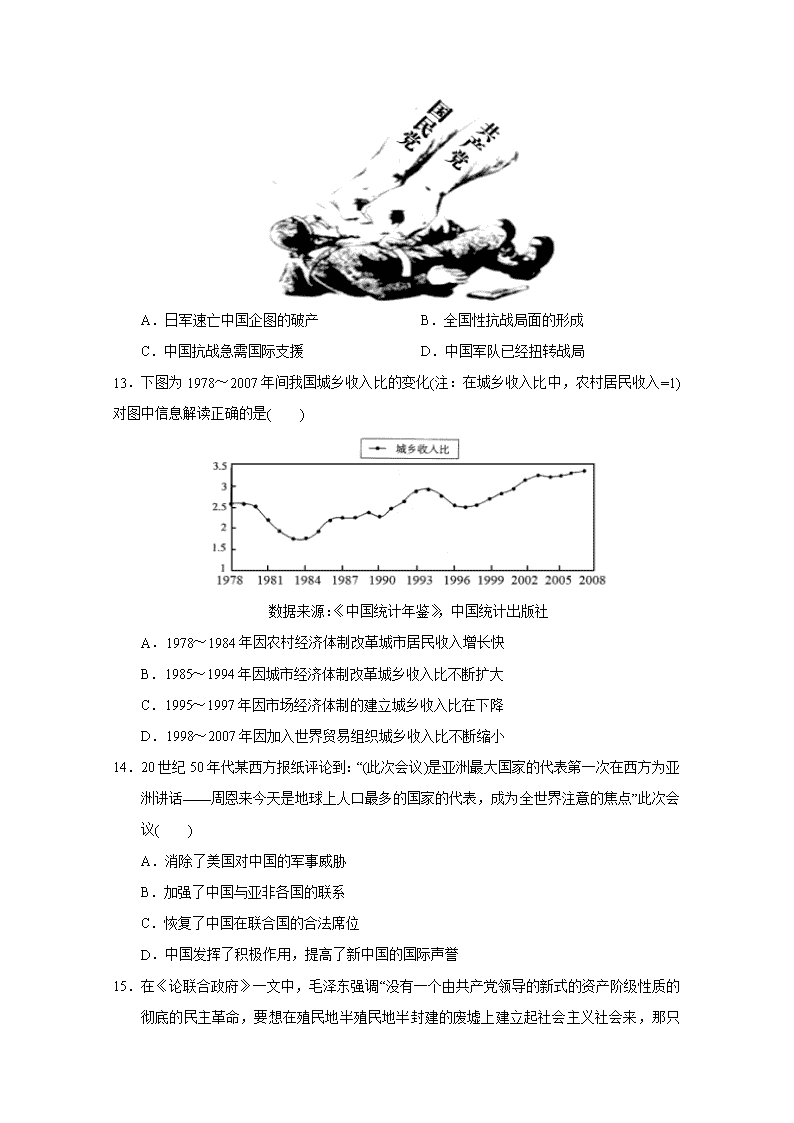

13.下图为1978~2007年间我国城乡收入比的变化(注:在城乡收入比中,农村居民收入=1)对图中信息解读正确的是( )

数据来源:《中国统计年鉴》,中国统计出版社

A.1978~1984年因农村经济体制改革城市居民收入增长快

B.1985~1994年因城市经济体制改革城乡收入比不断扩大

C.1995~1997年因市场经济体制的建立城乡收入比在下降

D.1998~2007年因加入世界贸易组织城乡收入比不断缩小

14.20世纪50年代某西方报纸评论到:“(此次会议)是亚洲最大国家的代表第一次在西方为亚洲讲话——周恩来今天是地球上人口最多的国家的代表,成为全世界注意的焦点”此次会议( )

A.消除了美国对中国的军事威胁

B.加强了中国与亚非各国的联系

C.恢复了中国在联合国的合法席位

D.中国发挥了积极作用,提高了新中国的国际声誉

15.在《论联合政府》一文中,毛泽东强调“没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命,要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的空想”。毛泽东旨在( )

A.重申走农村包围城市的革命道路 B.批评资产阶级民主革命的不彻底

C.阐明建立社会主义制度的迫切性 D.强调应首先建立新民主主义国家

16.新中国成立初期,《相声行内轶闻》曾记录一件事:当时北京“折唱八角鼓”演员在某印刷厂演出“折唱”前,使了传统笑料垫话《反正话》来博取掌声(如“孙猴子,猴孙子”等)结果,台下的工人提出“我们不听这些对我们没有教育意义的旧玩意”“我们开晚会不光是为了开心、 取笑、滚热闹,我还要在娱乐里领受教育”。这种现象( )

A.说明当时文艺事业异常繁荣 B.反映了新旧文艺理念的冲突

C.说明传统艺术已无存在必要 D.体现了“双百”方针的影响

17.古代雅典法律规定:不愿再活下去的人应该向元老院说明理由,并在得到许可后去死。不幸的人应该说出他的不幸,法官应该向他提供补救的办法。只有当法官与元老院也无能为力的时候,才可以选择自杀。这反映出在古代雅典( )

A.法律具有尊重生命价值的人文情怀 B.法律关注社会公平与公正

C.法官与元老院有着至高无上的权力 D.法律体系达到完备的程度

18. 伏尔泰认为,中国乃是政治和哲学的一种典范,是反对旧制度之下贵族特权的一种崇高旗帜,是投向耶稣会和一切宗教迷信的一把利剑,因此中国就成为他猛烈地、不倦地抨击旧制度和专制主义的重要武器。他怀着极大的热情讴歌和赞美中国的体制、文官制度、伦理道德。材料表明启蒙思想家( )

A.认为中国传统文化在欧洲更有适用性 B.为反对封建专制而曲解中国文化

C.借助中华优秀文化打击旧制度、旧观念 D.受中国文化的影响更深刻

19.被贩卖至美洲的非洲奴隶逐渐适应了一个混合着欧洲、美洲和非洲各种因素的社会,他们将西非乐器、音乐、语言、宗教信仰和种植园生活融合在一起,在奴隶数量较多的地区最为常见的就是几种非洲语言和欧洲语言相混合的克里奥语。这主要是强调黑奴贸易( )

A.隔断了黑人奴隶的文化传统 B.客观促进非洲文化的近代化

C.促进了欧美资本主义的发展 D.推动了不同文明的交流融合

20.某同学在自学“从科学社会主义理论到社会主义制度的建立”这一专题内容时,自制了多张学习小卡片,请指出有几个错误( )

卡片1:《共产党宣言》的发表标志着马克思主义的诞生

卡片2:俄国二月革命推翻了资产阶级临时政府的统治

卡片3:列宁在“四月提纲”中提出以和平方式取得政权

卡片4:《共同纲领》是新中国第一部社会主义类型的宪法

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

21.瞿秋白在《赤都心史》中写道:“回忆二三月间,我到俄人家里,那冷淡枯寂的生活……现在丰富多了,大多数劳动人民也受许多方便利益——工厂工资大增,废劳动券而令得购买于市场的可能。”促成这一变化的直接原因是( )

A.十月革命的胜利 B.战时共产主义政策实施

C.新经济政策采用 D.高度集中经济体制形成

22.20世纪30年代,美国大多数家庭白天娱乐活动明显增多:打乒乓球、拼板子、下跳棋、客厅游戏、打桥牌,尤其突出的是听广播。这些现象( )

A.说明当时美国民众生活悠闲 B.折射出美国失业现象的普遍

C.反映出美国家庭观念的重塑 D.表明新政已使美国重新繁荣

23.对于德国统一,戈尔巴乔夫在《回忆录》中强调自己主动给德国的北约身份放行,美国总统布什与其国家安全顾问的联合回忆录《重组的世界》中认为是美国的主动倡议迫使戈尔巴乔夫接受了德国的北约身份;德国总理科尔的回忆录《我要的是德国统一》对该问题避而不谈。这反映出( )

A.单一视角难以还原历史真相 B.时代发展影响历史叙述

C.美苏两国主宰德国统一进程 D.个人记述缺乏研究价值

24.近现代某一文学流派反映了工业化进程中个人普遍的陌生感和孤独感,揭示了物质文明的残酷和冷漠无情,集中体现了西方世界带普遍性的精神危机和悲观情绪。下列属于该流派的作品是( )

A.《悲惨世界》 B.《战争与和平》 C.《母亲》 D.《等待戈多》

二、材料阅读(共3小题,第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分)

25.阅读材料,完成下列要求。 (25分)

材料一

19世纪中期,欧洲人外迁大部分是自愿的,移民的动力来自于对政治自由:人身安全和更多的社会经济机会的强烈要求。欧洲强国在军事和技术上的优势是它不断扩张的重要原因,也是引起劳动力迁移的因素之一。工业的增长刺激了对劳动力的需求和移民的发展,欧洲移民开始到达城市地区,后来渐渐移入其他国家。欧洲移民改变了一些地区的人口结构和政治版图,使生产商品在世界各个地区实现,移民家庭将新的语言带到了自己所在地区,改变了传统的世界语言区,也将世界上的许多地区联系起来。

——摘编自帕里特克·曼宁《世界史上的移民》

材料二 19世纪中期,列强设立通商口岸后,上海、天津等沿海城市和新兴的工矿城市吸收了大批农村和小城镇人口,形成一股新移民浪潮。随着近代工商业的发展,迁入城镇的城市化移民发挥了与传统移民完全不同的作用。中国无产阶级和资产阶级在城市移民中产生,成为中国历史舞台上的新角色。近代列强对廉价劳动力的需求以及东南沿海的人口压力,使东南沿海地区劳工出国成为海外移民的主要形式,这一迁移的过程持续、分布广泛。迁入东南亚、美洲等地的华人,主要从事农业、手工业劳动,也充当矿工。中国移民对迁入国在经济、文化、政治和社会诸方面的贡献和影响,已为举世公认。

——摘编自葛剑雄《简明中国移民史》

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,分别概括19世纪中期欧洲移民和中国移民的历史背景。(12分)

(2)根据材料一、二指出这一时期中国和欧洲海外移民的主要不同之处。结合所学知识简析其共同作用。(13分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

时期

常见人名

古代中国

福、禄、贵、寿、荣、千秋、延年、延龄、松龄、安、宁、和、顺、富、仁、义、礼、信、忠、孝、德、修、文、武、贤等;

20世纪50年代到60年代中期

建国、建军、和平、爱华、国华、建民、国强、新民、新华、抗美、保国、卫国、跃进、超英、超美、红专等;

20世纪60年代中期到70年代中期

卫东、卫红、向东、文革、红卫、卫兵、要武、爱武等;

20世纪70年代末到80年代末

波、涛、浪、飞、海、宇、彬、斌、博、璐、琳、鑫、颖、捷、睿、静、洁、莹、晨、露、曦、晓、雪等。

——摘编自张书岩《从人名看50年的变迁》

根据材料并结合所学中国史知识,对表格的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合。)

27.【历史——选修1:历史上重大改革回眸】(15分)

材料 东汉初年,疮痍满目,田园荒芜,恢复与发展生产自然也就成为这一时期官吏的重要政务。光武帝刘秀适时地选拔任用了一批擅长农耕、体恤民情的循吏。当时,樊哔、张堪、茨充、任延、邓晨等人为郡守时,都以“教民耕田种树理家之术”而功栽史册。如张堪为渔阳太守,开狐奴稻田8 000余顷,劝民耕种,以致殷富。百姓歌曰:“桑无附枝,麦穗两歧。张君为政,乐不可支。”杜诗为南阳太守,不仅遗水排、铸农器,还治陂池,广拓土田,郡内比室殷足。九真郡远处岭南,民不知牛耕,俗以射猎为业,太守任延推广中原生产技术,“铸作田嚣,教之垦辟”,使田畴广开,百姓充给。后调任武威太守,察河西旧少雨泽,乃置水官吏,修理沟渠,百姓皆蒙其利。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史·上册》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括光武帝选用循吏的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明光武帝选用循吏的意义。(9分)

宜昌市葛洲坝中学2018-2019学年第二学期

高二年级期中考试 历史答卷

一、单选题(共24小题,每题2分,共48分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

D

A

A

C

B

D

D

B

A

C

B

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

B

D

D

B

A

C

D

B

C

B

A

D

二、材料阅读(共3小题,第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分)

25. (1)背景:欧洲:工业革命的开展;城市化进程的加快;世界市场的形成;殖民扩张的推动;交通工具的革新。(6分)中国:列强侵略;社会动荡;自然经济逐步解体;近代工商业发展;东南沿海人口压力。(6分)

(2)不同之处:欧洲:先进生产方式对外扩张的需要。中国:迫于生存的压力。(4分)作用:改进生产方式,促进经济发展;改变人口结构,扩大生存空间;促进文化交融,增强各地联系。(9分)

26.示例1:

看法:中国古代常见人名反映了中国古代社会发展状况和伦理道德观念。(3分)

说明:福、禄、贵、富贵、荣等常见人名,反映了自然经济形态下人们的理想和诉求。仁、义、礼、信、忠、孝、德等常见人名则反映了儒家纲常伦理成为古人社会生活中的主导思想。综上,中国古代常见人名来源于古人社会生产生活实践,反映了人们的价值取向。(9分)

示例2:

看法:新中国初期的常见人名反映了人民群众具有强烈的国家认同观念。(3分)

说明:建国、爱华、解放、新华等人名反映了新民主主义革命胜利,人民实现当家作主后的喜悦和对新生人民政权的认同与拥护。抗美、保国、卫国反映了朝鲜战争期间和胜利后人民群众对保家卫国的热情,体现了强烈的爱国情感,是人民群众深化国家认同的生动体现。

综上,新中国初期的常见人名深刻反映了新中国成立后人民群众对新生人民政权的认同和拥护,是当时中国人民道路自信的生动体现。(9分)

示例3:

看法:20世纪50到70年代的常见人名常常与重大历史事件密切相关。(3分)

说明:建国、爱华、新华等常见人名反映了新民主主义革命胜利和新中国成立的历史背景。抗美、保国、卫国等常见人名反映了“抗美援朝,保家卫国”的重大历史事件。跃进、超英、赶美等常见人名反映了大跃进运动的历史背景。卫东、卫红、向东、文革、红卫等人名反映了“文化大革命”时期的社会状况。

综上,20世纪50到70年代的常见人名往往来源于当时正在发生的重大历史事件,为我们今天考察这些事件的社会影响提供了一个视角。(9分)

示例4:

看法:80年代以来,中国常见人名政治色彩减弱,呈现多元化特点。(3分)

说明:新中国成立至改革开放前,由于长期受“左”倾思想影响,常见人名带有浓厚的政治色彩,如卫东、卫红、向东、文革、红卫等常见人名。80年代以来,随着思想解放和改革开放的全面展开,党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来,波、涛、浪、飞、海等象征积极奋斗的字词成为常见人名的重要来源,改革、开放等时代热词也没有再成为常见人名,这表明常见人名中的政治色彩逐渐减弱。

综上,80年代以来,由于经济发展和思想解放,中国人名呈现多元化趋势,政治色彩逐渐减弱。(9分)

27. (1)背景:东汉王朝初建;长期战乱导致农业生产倒退;民众对稳定生活的渴望。(6分,言之成理即可)

(2)意义:使先进的农耕技术在各地得以推广;促进了农业的发展;使农民生活得到相对安定;推动了社会经济的恢复和发展;有助于社会矛盾的缓和。(9分,任答3点,言之成理即可)