- 854.00 KB

- 2023-06-18 发布

白城一中2018—2019学年度下学期期末考试

高一历史试题

一、选择题(每小题1.5分,共45分)

1.郑板桥(1693~1765年),中国画家明码标价卖画的第一人,他制定《板桥润格》“大幅6两,中幅4两,小幅2两,条幅对联1两,扇子斗方5钱。凡送礼物食物,总不如白银为妙。”这一现象最能反映( )

A.封建文人重商意识增强 B.商品经济冲击传统观念

C.科举制度已经走向没落 D.清代社会逐利风气盛行

2.周安平在《中国古代市肆考略》中指出:北宋以前,“市”是零售活动的唯一形态,随着社会经济的发展,总体上呈现壮大态势。但之后,“市”不再是零售活动的唯一形态,在社会经济活动中的地位和官府的重视程度随之下降。造成这种变化的主要原因是( )

A.商业市镇开始兴起 B.经济重心完成南移 C.坊市制度逐渐打破 D.重农抑商政策松弛

3.重农抑商政策是在重视农业生产和发展的同时,重官商,遏制农民经商,打击富贾大商,抑制中小商贩人数过多。这说明重农抑商政策的实施( )

A.便于专制政府与民争利 B.适应维护专制统治的需要

C.压抑了社会经济的活力 D.推动了农业经济持续发展

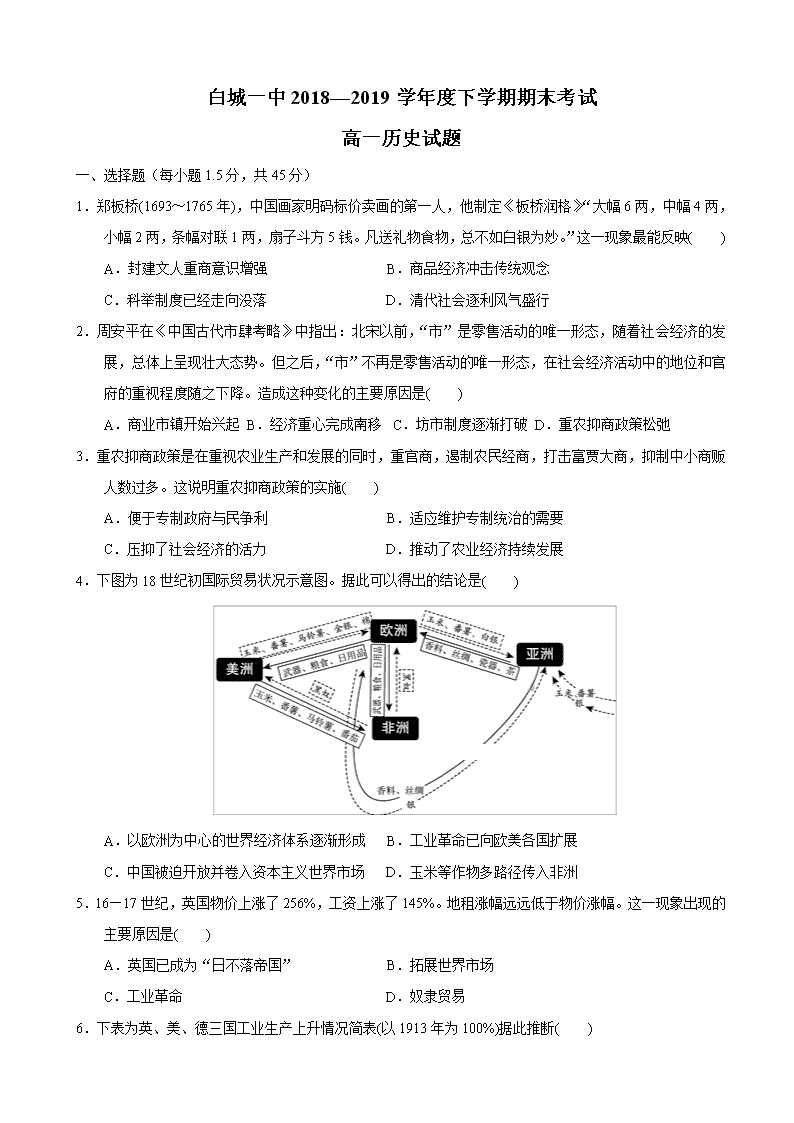

4.下图为18世纪初国际贸易状况示意图。据此可以得出的结论是( )

A.以欧洲为中心的世界经济体系逐渐形成 B.工业革命已向欧美各国扩展

C.中国被迫开放并卷入资本主义世界市场 D.玉米等作物多路径传入非洲

5.16—17世纪,英国物价上涨了256%,工资上涨了145%。地租涨幅远远低于物价涨幅。这一现象出现的主要原因是( )

A.英国已成为“日不落帝国” B.拓展世界市场

C.工业革命 D.奴隶贸易

6.下表为英、美、德三国工业生产上升情况简表(以1913年为100%)据此推断( )

1870年

1890年

1910年

1913年

德国

18

40

89

100

英国

44

62

85

100

美国

11

93

89

100

A.资本主义各国城市化迅速完成 B.英国经济发展呈现衰退趋势

C.科技对经济发展作用愈显重要 D.资本主义世界市场最终形成

7.某历史著作中主要有“火车的发明”、“大清帝国的衰落”、“全世界无产者联合起来”、“逐渐缩小的世界”等章节。此著作研究的主题最有可能是( )

A.社会主义从空想到科学 B.晚清政府的徘徊与挣扎

C.工业文明冲击下的世界 D.中西方文明的交融与碰撞

8.19世纪末20世纪初,原料和工业制成品的世界贸易额呈现出均衡发展的趋势,从1870年至1913年,这两类商品的贸易额都增加了2倍多。这主要说明( )

A.工业革命使世界市场初步形成 B.内燃机的运用使得交通运输条件大为改善

C.世界经济一体化趋势加强 D.世界开始从孤立走向一个整体

9.1870年以后的三十年间,世界贸易额增长了三倍左右。亚、非、拉等地区的非工业国家的粮食和原料不断地运往工业化国家,工业化国家生产的工业品则销往全世界。该现象说明了( )

A.资本主义在世界范围的扩张 B.世界经济一体化格局已经形成

C.国际生产、贸易的分工明显 D.亚、非、拉地区更加贫穷落后

10.下表为中国茶叶、生丝出口数量统计表(单位:担)该表反映了( )

1830——1833年

1868年

19世纪70年代末

茶叶

年平均328000

1440000

2000000

生丝

年平均8000

57000

80000

A.中国日益卷入资本主义世界市场 B.种植区扩大促进丝茶出口增加

C.中国丝茶在国际市场占主导地位 D.农村自然经济解体范围逐步扩大

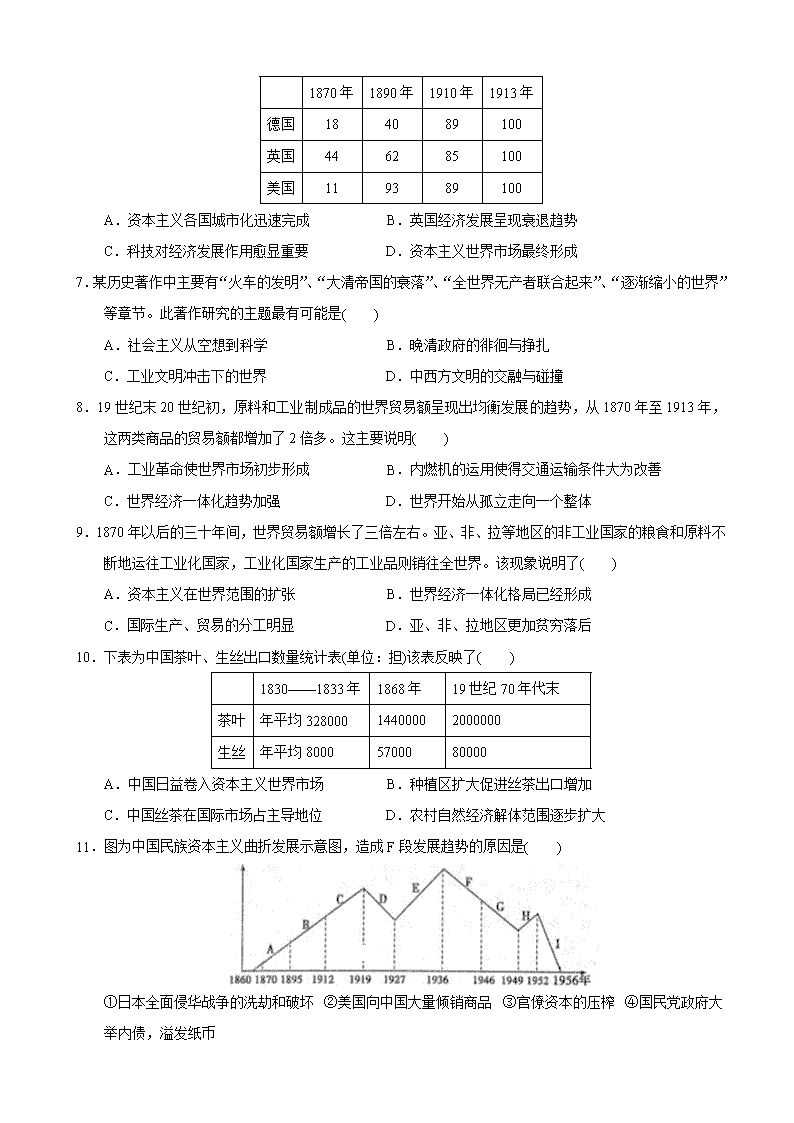

11.图为中国民族资本主义曲折发展示意图,造成F段发展趋势的原因是( )

①日本全面侵华战争的洗劫和破坏 ②美国向中国大量倾销商品 ③官僚资本的压榨 ④国民党政府大举内债,溢发纸币

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.

项目

1912年

1936年

轻工业产品

进口比例

54.7%

3%

出口比例

10.9%

2%

重工业产品

进口比例

7%

47%

出口比例

3.6%

6.9%

上表是1912年和1936年中国轻工业和重工业产品进出口比例表。对其解读正确的是( )

A.中国经济结构发生根本变化 B.中国工业化水平有所提高

C.中国对外贸易处于顺差地位 D.中国建立起完整工业体系

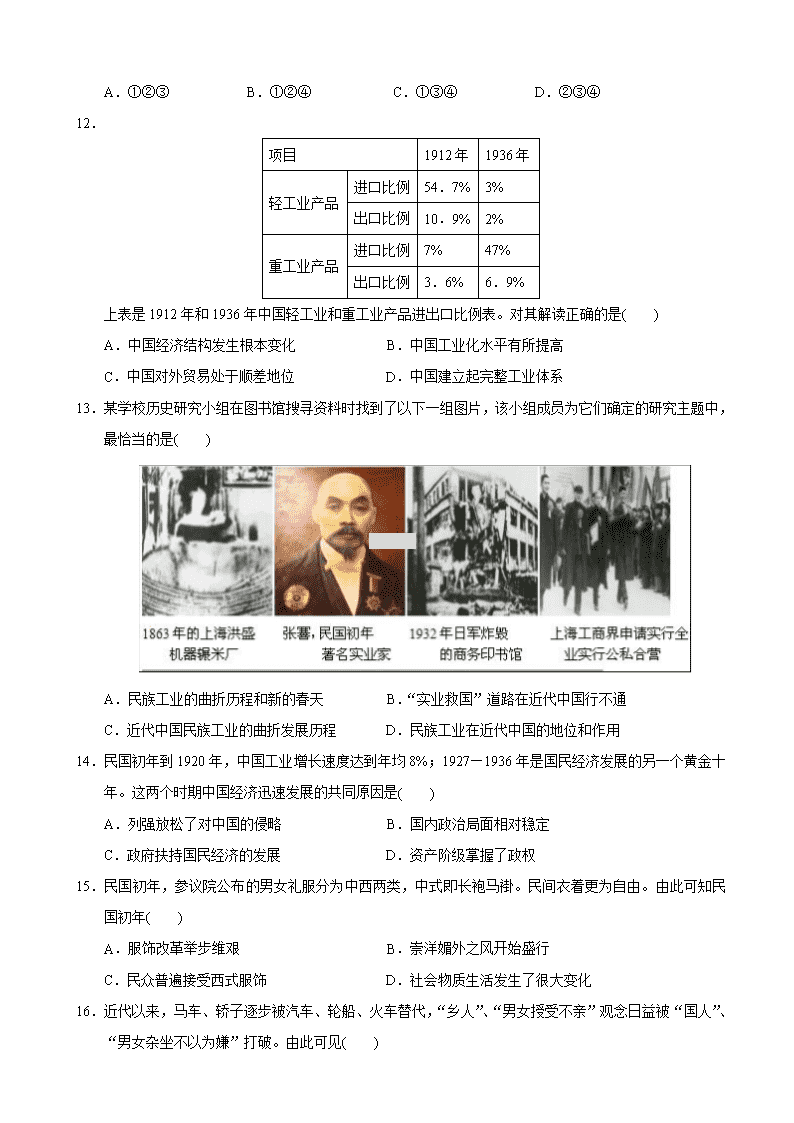

13.某学校历史研究小组在图书馆搜寻资料时找到了以下一组图片,该小组成员为它们确定的研究主题中,最恰当的是( )

A.民族工业的曲折历程和新的春天 B.“实业救国”道路在近代中国行不通

C.近代中国民族工业的曲折发展历程 D.民族工业在近代中国的地位和作用

14.民国初年到1920年,中国工业增长速度达到年均8%;1927—1936年是国民经济发展的另一个黄金十年。这两个时期中国经济迅速发展的共同原因是( )

A.列强放松了对中国的侵略 B.国内政治局面相对稳定

C.政府扶持国民经济的发展 D.资产阶级掌握了政权

15.民国初年,参议院公布的男女礼服分为中西两类,中式即长袍马褂。民间衣着更为自由。由此可知民国初年( )

A.服饰改革举步维艰 B.崇洋媚外之风开始盛行

C.民众普遍接受西式服饰 D.社会物质生活发生了很大变化

16.近代以来,马车、轿子逐步被汽车、轮船、火车替代,“乡人”、“男女授受不亲”观念日益被“国人”、“男女杂坐不以为嫌”打破。由此可见( )

A.传统交通工具在近代中国逐渐消失 B.近代交通改变了农村的落后面貌

C.近代交通冲击了人们传统落后观念 D.西方文明遭遇到国人的强烈抵制

17.列宁说:“向社会主义过渡可以有各种不同的形式,既然我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡,所以我们应该利用资本主义。”为此,苏俄实行( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策 C.第一个五年计划 D.市场经济体制

18.1921年后,苏俄实行粮食税,采取租让制和租赁制,允许自由贸易推行按劳分配,这一系列做法和1934年后斯大林的社会主义工业化和农业集体化中实行的政策最大的不同是( )

A.政策推行的社会背景不同 B.政策实行后的结果不同

C.政策实施的根本目的不同 D.政策所涉及的经济体制不同

19.“农业集体化运动用强制的手段和阶级斗争的方式完成生产关系的变革,使苏联建构起完整的计划经济体制,从此,以农民‘贡税’满足高速工业化的需求。”材料表明苏联农业集体化( )

A.遵循经济发展规律 B.引入市场经济因素 C.注重维护农民利益 D.服务于工业化建设

20.口号是历史的浓缩。通过它们可以还原一个真实的历史。下列口号出现在斯大林时期的是( )

A.“不劳动者不得食” B.“要苏维埃,不要布尔什维克”

C.“谁不加入集体农庄,谁就是苏维埃政权的敌人” D.“人道的、民主的社会主义”

21.1981—1985年,苏联国民生产总值平均增长率为5.1%、3.1%、2.2%、18%。因此,戈尔巴乔夫一上任就惊呼,“国内形势已经潜伏着严重的社会经济危机”。据此,戈尔巴乔夫( )

A.优先发展军事工业 B.制定“加速发展战略”

C.加强执政党地位 D.大力发展社会主义市场经济体制

22.罗斯福在《“释”新政》中说:“代表着各种人口与利益的美国经济生活,可以通过华盛顿政府英明公开而适中的全国性领导,达到和谐之境。……不同时让劳工享受更多合法的繁荣成果,资本也不能达到真正的繁荣。”这说明罗斯福新政策旨在( )

A.缩小贫富差距,缓和社会矛盾 B.保障工人利益,维护工人权利

C.抑制资产阶级,建立福利国家 D.消除劳资矛盾,保障公私利益

23.5000家软件公司是美国经济增长的主要源泉,它们对世界经济的贡献不亚于世界500强企业,比如微软公司的产值已超过美国三大汽车公司产值的总和。这表明( )

A.美国汽车产业全面衰弱 B.知识创新推动世界经济

C.软件产业主导世界经济 D.新经济模式淘汰旧产业

24.近年来,中国通过上海合作组织、“一带一路”建设和亚洲基础设施投资银行等方式加强区域经济合作,提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。这反映出( )

A.世界贸易范围明显扩大 B.当今世界经济政治发展的趋势

C.第三世界发展壮大 D.区域经济集团从封闭走向开放

25.1971年12月,西方10国在美国华盛顿签订了《史密森协议》,协议规定:1盎司黄金的官价从35美元提高到38美元。这表明( )

A.美元不再是最主要的国际货币 B.西方国家出现金融危机

C.美元地位上升而黄金出现贬值 D.布雷顿森林体系走向瓦解

26.2008年四川汶川地震造成直接经济损失达到8541亿元。灾后重建任务艰区,除努力自身外,中国如需向国际社会寻求长期贷款和技术援助,应该向下列哪一机构提出申请( )

A.世界贸易组织 B.亚太经合组织 C.世界银行 D.国际货币基金组织

27.下图为漫画《自筑壁垒》,画中人物正在用砖砌圆形井。其意在说明贸易保护主义( )

A.既害人又害己 B.既有利又有弊 C.违背贸易自由 D.使美国陷入孤立

28.从1953年开始,全国围绕苏联的援建工程开展全面的工业化建设,许多新项目先后投产,一定程度上改变了中国的工业偏重沿海地区、內地稀少的状况。这一时期中国的工业建设( )

A.完全由苏联援建 B.调整了工业布局

C.形成了合理的工业结构 D.实现了社会主义工业化

29.我国农村经济建设道路经历了从农业合作化道路到人民公社化运动再到家庭联产承包责任制的多次探索,对这些探索理解正确的是( )

A.所有制性质完全相反 B.农民都优先享有产品分配权

C.都促进了农业的发展 D.都属于农村生产关系的调整

30.1978年底,安徽省小岗村18户农民暗中自发将集体耕地包干到户。1979年2月,安徽省委决定在肥西县山南公社进行包产到户试点:1982年9月,中共“十二大”对以包产到户为主要形式的农业生产责任制改革予以肯定,包产到户在农村迅速推广。我国农村经济体制改革( )

A.从农民自发、部分地方政府试点到全国推广 B.农民获得了土地的所有权

C.标志着中国经济体制改革全面展开 D.成为经济体制改革的试验田

31.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。

——【西汉】晁错《论贵粟疏》

材抖二 清朝前期,政治相对安定,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长。据研究,康熙十八年(1679年)全国人口已达1.6亿,经过一个世纪,至乾隆末,已突破3亿。“生齿殷繁,地土所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食维艰”。雍正元年(1723年)下令说,“开垦一事,于百姓最有稗益”,要求“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”。规定新开水田六年后纳税、早田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。至乾隆五年(1740年)下令告诚:“民间多辟尺寸之地,即多收升斗之储。”要求:“凡边省内地零星地土,可以开垦者,嗣后悉听该地民夷(汉族与少数民族)垦种,免其升科(税负),并严禁豪强首告争夺。” ——摘编自《清实录》等

(1)根据材料一并结合所学,指出中国古代的生产经营方式,并概括影响其发展的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清朝前期推行垦荒政策的背景及影响。

32.(23分)城市的发展折射出社会的变迁。回答下列问题。

材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会,由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州活官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

材料二 英国城市人口数量与比例变化

年份

英国人口(千人)

城市人口(千人)

城市人口占总人口百分比

1751

7390

1657

22%

1801

10755

3488

32%

1851

20879

11194

54%

——依据赵煦《英国早期城市化研究》

材料三

(1)依据材料一概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

(2)依据材料二概括1751~1851年英国人口的变化,并结合所学分析导致这种变化的相关因素。

(3)改革开放推动了中国城市的发展。结合史实,以材料三两幅图片为例进行说明。

33.(16分)道路决定命运。实践证明,中国特色社会主义道路是引领中国发展进步的唯一正确道路。

材料一 五年计划给西方国家留下的印象……苏联人的衣衫褴褛、食物单调、住房糟糕和消费品匮乏……尽管苏联取得了五年计划的成就,但苏联社会在大多数西方人看来,似乎并不是一个值得仿效的社会主义乐园。战后独立的发展中国家的反应则完全不同,对他们来说,苏联是一个在30年内成功地将自已从一个落后的农业国转变成世界第二大工业、军事强国的国家。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 该计划(第一个五年计划)号召建设694个工业项目,其中的156个工厂将在苏联援助下修建,工业产量出现了突飞猛进的增长,该计划仍超额完成了原有目标的17%。钢、生铁、电力等各项产量均比原有指标增长了25%。 ——摘编自徐中约《中国近代史》

材料三 “一?五”计划顺利完成后,中国的经济建设走了不少弯路,直到十一届三中全会以后,中国特色的社会主义建设事业得以重新起航。2018?年是中国实行改革开放40周年,中国以空前的创造力,向世界证明了自己。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联社会主义经济建设的得与失。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国“一五”计划超额完成所产生的影响。

(3)根据材料三并结合所学,如何理解“十一届三中全会以后,中国特色的社会主义建设事业得以重新起航”?概括指出党和政府分别采取了哪些举措从而实现了图中翻天覆地的变化?

高一历史 参考答案

1. B 2.C 3.A 4.A 5.B 6.C 7.C 8.C 9.C 10.A 11.C 12.B 13.A 14.C 15.D

16.C 17.B 18.D 19.D 20.C 21.B 22.A 23.B 24.B 25.D 26.C 27.A 28.B 29.D 30.A

31.(16分)(1)生产方式:自耕农经济(个体小农经济)。(2分)因素:封建剥削重(赋税沉重);自然灾害;生活负担重;高利贷盘剥。(4分)

(2)背景:人口压力加重;耕地利用接近极限;新的作物改变了土地利用的方式。

影响:有助于缓和社会矛盾;加速了人口增长;不利于环境保护。(10分)

32.(23分)(1)特点:坊市制度受到冲击;商业时间限制被打破,出现了夜市;商品丰富,成为国际性经济都会。原因:地理位置优越;江南经济开发;海外贸易、工商业发展等。(8分)

(2)变化:英国总人口与城市人口迅速增长;城市人口占总人口比例不断增加并占据主导地位。因素:英国工业革命为人口的增加提供了物质基础;工业的发展促进了城市数量增加和规模扩大,使城乡人口比例发生了根本改变。(8分)

(3)说明:20世纪80年代,深圳成为中国最早的经济特区,国家实施特殊的优惠政策,推动了深圳的崛起。20世纪90年代,开发上海浦东成为国家经济建设的重点,出现一大批高新科技产业、保税区、金融贸易区和出口加工区等对。(7分)

33.(16分)(1)得:从一个落后的农业国转变成世界第二大工业、军事强国的国家。(2分)

失:高度集中的计划经济;经济结构不合理;忽视民生。(答出其中1点得2分)

(2)影响:实现了国民经济的快速增长,并为我国的工业化奠定了初步基础;实现了从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义制度。(4分)

(3)十一届三中全会把党和国家工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放伟大决策。(2分)图一:农村实行家庭联产承包责任制;图二:设立经济特区(对外开放);图三:建立社会主义市场经济体制(实行市场经济)。(6分)