- 20.25 KB

- 2021-06-25 发布

第四单元 工业文明冲击下中国的变革与转型(1840—1894 年)

完成时间 35 分钟

班级 姓名 座号

课时作业 10 两次鸦片战争和太平天国运动

一、选择题

1、(2016·江西南昌调研)对于鸦片战争,有人称为中英战争,有人称为通商战争,也有人

称为夷匪犯境,其中凸显了中国古代“天下观”的价值判断的表述是( )

A、中英战争 B、鸦片战争 C、通商战争 D、夷匪战争

2、(2016·山东日照一模)根据《南京条约》,英国商人“勿论与何商贸易,均听其便”,而

不必跟官办贸易机构打交道:“中国制定并颁布一部公平的、正式的进口关税和其他费用的

则例,以便(英商)按例交纳。”因此,《南京条约》( )

A、反映了英国贸易自由化的要求 B、导致中国失去了关税自主权

C、损害了中国贸易和司法主权 D、使英国对华贸易居于出超地位

3、(2016·湖南常德一模)史学家蒋廷黻在《中国近代史》中指出:“在鸦片战争以前,我

们不肯给外国平等待遇;在以后,他们不肯给我们平等待遇。”以下理解正确的是( )

A、鸦片战争以前,历代王朝均没有与外国平等交往

B、鸦片战争以后,仅晚清与西方国家的关系不平等

C、鸦片战争使中西方关系实质上从平等变为不平等

D、鸦片战争使中西方关系由朝贡体制转向条约体制

4、(2016·山东济南一模)条约签订后,游历护照开始出现。护照的主要内容:“兹有本国

人名□□请照赴十八省游历,本领事深知系我国良民,为此给照,准其前往。故请烦大清执

政大臣及各省文武官员验照放行,丝毫不得留难,并望以宾礼相待,随时照料。”据此可知

( )

A、这一现象出现于 19 世纪中期

B、如果外国人寻衅滋事,地方官可心裁办

C、中国内地实现向外国人的全方位开放

D、清政府成为列强统治中国的工具

5、(2015·辽宁锦州二模)近代史上清政府被迫签订了一系列不平等条约,最初清政府总希

望找机会更改条约,有时甚至就没打算真心遵守条约;后来清政府却要求“如约者即为应允”

“违约者概行驳斥”,即一是自己守约,二是要求对方也守约。这种变化在一定程度上说明

( )

A、清政府对列强条约要求曾全面回绝 B、清政府最终由保卫主权转向卖国立场

C、清政府的外交逐步与国际社会接轨 D、清政府始终利用国际外交规则维护主权

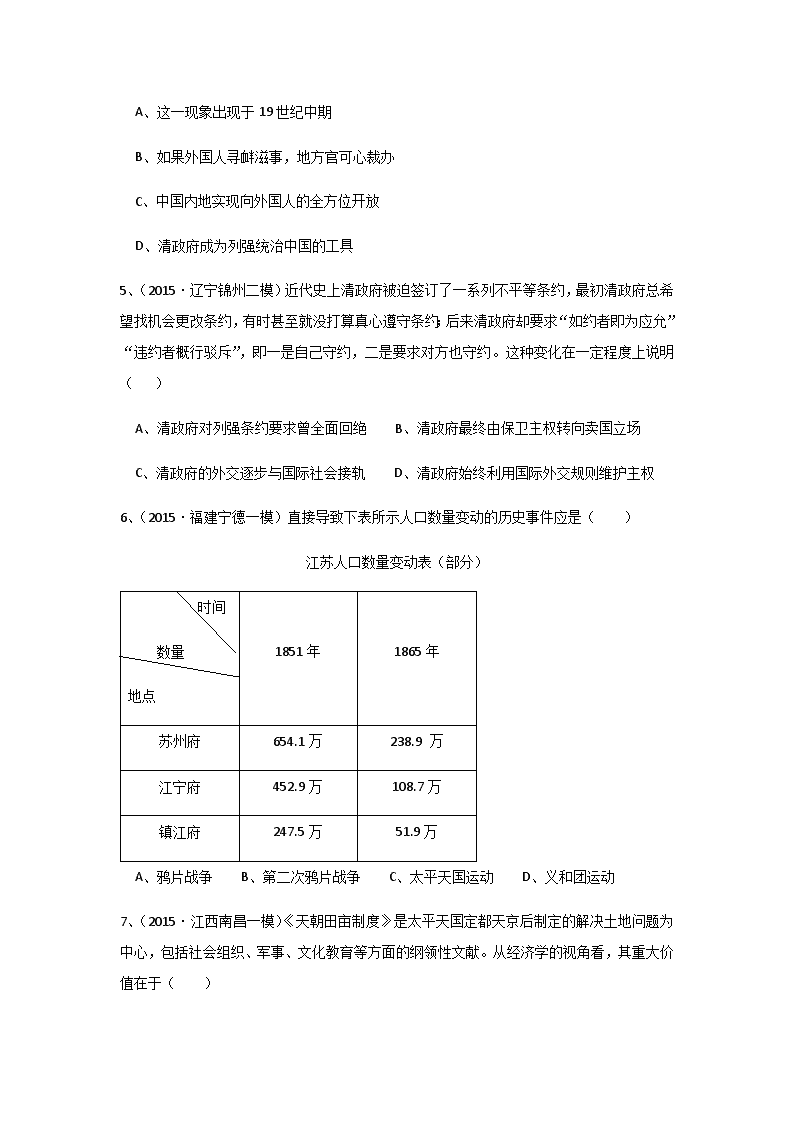

6、(2015·福建宁德一模)直接导致下表所示人口数量变动的历史事件应是( )

江苏人口数量变动表(部分)

时间

数量

地点

1851 年 1865 年

苏州府 654.1 万 238.9 万

江宁府 452.9 万 108.7 万

镇江府 247.5 万 51.9 万

A、鸦片战争 B、第二次鸦片战争 C、太平天国运动 D、义和团运动

7、(2015·江西南昌一模)《天朝田亩制度》是太平天国定都天京后制定的解决土地问题为

中心,包括社会组织、军事、文化教育等方面的纲领性文献。从经济学的视角看,其重大价

值在于( )

A、提出了顺应世界潮流的政治体制变革主张

B、变土地私人所有制为“天下人同耕”的公有制

C、与“师夷长技以制夷”的主张异曲同工

D、打破土地兼并局面以实现“耕者有其田”的理想

8、(2015·江西赣州高三期末)有学者认为《资政新篇》的价值在于,它在近代条件下给农

民革命提示了一条摆脱封建羁绊,甩开落后空想,继续前进的方向和道路。这反映了《资政

新篇》( )

A、有着超前意义并符合历史发展潮流

B、体现了传统社会的平均主义心态

C、克服了农民阶级的局限并具有可行性

D、获得了广大下层民众的理解支持

9、(2015·河南郑州二模)“太平天国的历史作用不在于‘运动’本身‘革命’,而在于引发

了‘生死竞争’,迫使不同营垒中的开明之士顺应历史发展方向。”该观点认为太平天国运动

( )

A、沉重打击了清政府的统治

B、不能承担民主革命的重任

C、顺应了中国历史发展趋势

D、客观上推动了中国近代化

10、(2016·江苏盐城三模)徐中约《中国近代史》:“妇女允许在军政机构中任职,设‘女

馆’……采取措施帮助病残孤寡人;禁止吸食鸦片、裹足、蓄奴和嫖娼等。”太平天国时期

的这些举措( )

A、表达了农民阶级的诉求 B、蕴含了民主共和的观念

C、体现了反封建的精神 D、践行了“师夷长技”的主张

11、(2016·山西太原一模)有学者认为太平天国是传统民变的特殊标本,也是中国碰撞的

旁生技节。这反映了太平天国运动( )

A、是一场旧式的农民起义 B、旨在化解西方入侵带来的危机

C、阻碍了中国的近代化进程 D、发生于近代中国文明转型初期

12、(2016·黑龙江大庆一模)太平军曾经“搜得藏书论担挑,行过厕溷随手抛,抛之不及

以火烧,烧之不及以水浇。读者斩,收者斩,买者卖者一同斩”。太平军的这种行为( )

A、对传统文化过于简单粗暴 B、有利于发动贫困群众

C、奠定了太平天国的文化基础 D、冲击了世人对科举的态度

二、非选择题

13、(2016·陕西省宝鸡二模)阅读下列材料,回答问题。

材料一 回顾历史,鸦片显然只是战争的直接原因而非根本原因。由于中西方对国

际关系、贸易和司法管辖的观念大相径庭,即使没有鸦片,双方之间的冲突也照样会爆发。

比鸦片问题远为深刻的是几个概念的冲突:中国自称天下宗主的角色与西方国家主权的观念

之间的不相容;中国的朝贡关系体制与西方的外交往来体制之间的冲突;以及中国农业的自

给自足与英国工业的扩张之间的对抗。确实,亚当·斯密的自由贸易思想与中国人对商业的

鄙视态度是无法共存的。由工业革命产生的力量与通过变化获得的进步思想,推动了西方向

海外扩张,没有什么东西能阻止这股潮流。不幸的是,满清宫廷与中国的士大夫对这些事实

一无所知,因此,中国与西方碰撞时便显得极其痛苦。

——徐中约《中国近代史》

材料二 鸦片战争成为中国古老封建社会的催化剂,是中国人对西方的认识产生了变化。

——刘卫川《鸦片战争前后差异》

材料三 鸦片战争用火和剑的形式告诉中国人的使命:中国必须近代化,顺合世界潮流。

——茅海建《天朝的崩溃》

(1)根据材料一并结合所学回答鸦片战争前夕,中英双方冲突的表现是什么?(不得摘抄原文)

(2)根据材料二、三,从社会转型的角度,说明鸦片战争是古老封建社会的催化剂。

14、(2015·湖北武汉高三五月模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 清朝以武力迫使朝鲜称臣纳贡之后,琉球、安南、暹南、缅甸等先后成为

清朝的朝贡国。基于中国中心和中外一统的传统理念,清朝亦曾将包括荷兰在内的西洋诸国

视为朝贡国。清朝将三跪九叩礼作为最重要的朝贡礼仪,要求所有朝贡使臣觐见时比照中国

臣子行此礼,以彰显其共主地位。清代朝贡体制主要涉及朝贡国对清廷的称臣纳贡和清廷对

朝贡国的册封赏赐两方面内容。朝贡使团在华期间的活动和清朝遣使册封朝鲜、琉球、安南

三国国王等都有一套固定的仪式和礼节。清廷将“厚往薄来”的传统理念用于对外交往的具体

实践,主要手段就是开展朝贡贸易。其主体是各国使团在华朝贡期间所进行的贸易活动。

——摘自李云泉《再论清代朝贡体制》

材料二 强权主义导致条约制度的不平等……对他们来说,国际法是保障和补充不平等

条约的执行工具,中西方之间的交往基本都是以战争为前提,然后在此基础上通过条约来确

立法则的实现。所以当时的国际法有着浓厚的强权主义色彩,体现出两面性,一方面是列强

国家欺负弱小国家和民族的工具,为了自己的侵略目的要求弱小国家遵守国际法,另一方面

如果涉及到列强国家的利益,即使违反国际法原则的行为也被认为是合法的。从《南京条约》

签订开始,晚清中国也不断受到国际法的影响与冲击:译注的大量的国际法著作为晚清社会

带来了新的观念……晚清国人也对西方的领事制度有了初步的接触,逐渐萌生了国际法上向

国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制

度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,

谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从(南京条约)看晚清时期国际法在中国的运用》

(1)据材料一并结合所学知识,概括清代朝贡制度的基本内容并加以评价。

(2)据材料二并结合所学知识,说明近代条约制度下国际法的特点,并阐述其对中国近代化

进程产生的影响。

课时作业 10 两次鸦片战争和太平天国运动

1—5 DADAC 6—10 CDADC 11—12 DA

13、(1)国际体系上:中国朝贡体系,讲究尊卑有序原则。英国外来交往体系讲

究平等原则;

国家类型上:中国王朝统治,英国民族国家;

治理模式上:中国人治,西方法治

经济模式上:中国封建自然经济下手工劳动,英国资本主义经济下机器生产

经济观念上:中国重农抑商,西方自由主义思想。

思想观念上:中国思想专制,西方思想解放。

外交体制上:中国闭关锁国,西方海外扩张。

(2)政治转型:封建社会到半殖民地半封建。经济转型:自然经济解体,被迫卷

入资本主义市场;民族资本主义产生;近代化起步。思想转型:盲目自大到向西

方学习。

14、(1)内容:清代朝贡制度主要涉及以中国为核心的周边国家和地区,也包含

了部分西方国家;朝贡制度的核心是通过礼仪体现中国“天朝上国”的地位;“厚

往薄来”的朝贡贸易是维护朝贡制度的主要手段;朝贡贸易兼有官方和私人性质。

评价:体现了“天朝上国”的自满心态;小农经济的自我封闭;强化了“闭关锁

国”的对外政策;逐渐脱离世界潮流。

(2)特点:把国际法作为执行和保障不平等条约的工具;具有浓厚的强权主义色

彩,体现出了欺凌弱小国家和维护侵略权益的两面性;反映了近代西方的法律和

契约精神。

影响:推动了思想观念的变化;列强把不平等条约强加于中国,中国逐渐沦为

半殖民地半封建社会,又延缓了中国的近代化进程;谈判成为晚清政府处理国际

争端的重要手段,中国的使领馆制度日趋形成,客观上推动了中国外交由传统向

近代的转化。