- 231.50 KB

- 2021-04-15 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

2019届一轮复习 散文阅读 教案(全国)

(一)散文的特征

1.基本特征:“形散而神不散”。“形散”指散文的取材广泛自由,不受时间和空间的限制,表现手法不拘一格。“神不散”指散文要表达的中心思想明确而集中。

2.内容特征:作者把自己对生活的感悟或至深的生活经验,通过状物、记人、写景等方式表达出来。

3.形式特征:①以个人抒情为主,把抒情、叙述、议论融为一体;②从细处落笔,以小见大;③从侧面暗示,发挥读者的想象力;④行文自由,结构灵活。

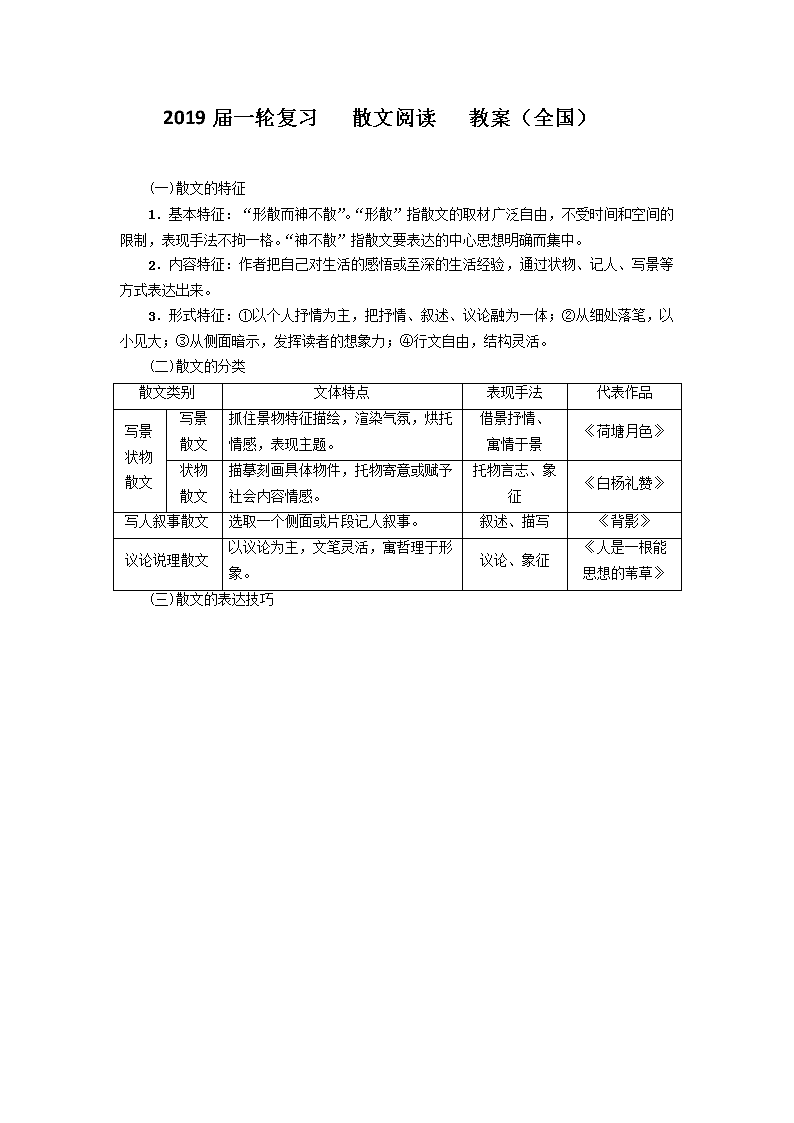

(二)散文的分类

散文类别

文体特点

表现手法

代表作品

写景

状物

散文

写景散文

抓住景物特征描绘,渲染气氛,烘托情感,表现主题。

借景抒情、

寓情于景

《荷塘月色》

状物散文

描摹刻画具体物件,托物寄意或赋予社会内容情感。

托物言志、象征

《白杨礼赞》

写人叙事散文

选取一个侧面或片段记人叙事。

叙述、描写

《背影》

议论说理散文

以议论为主,文笔灵活,寓哲理于形象。

议论、象征

《人是一根能

思想的苇草》

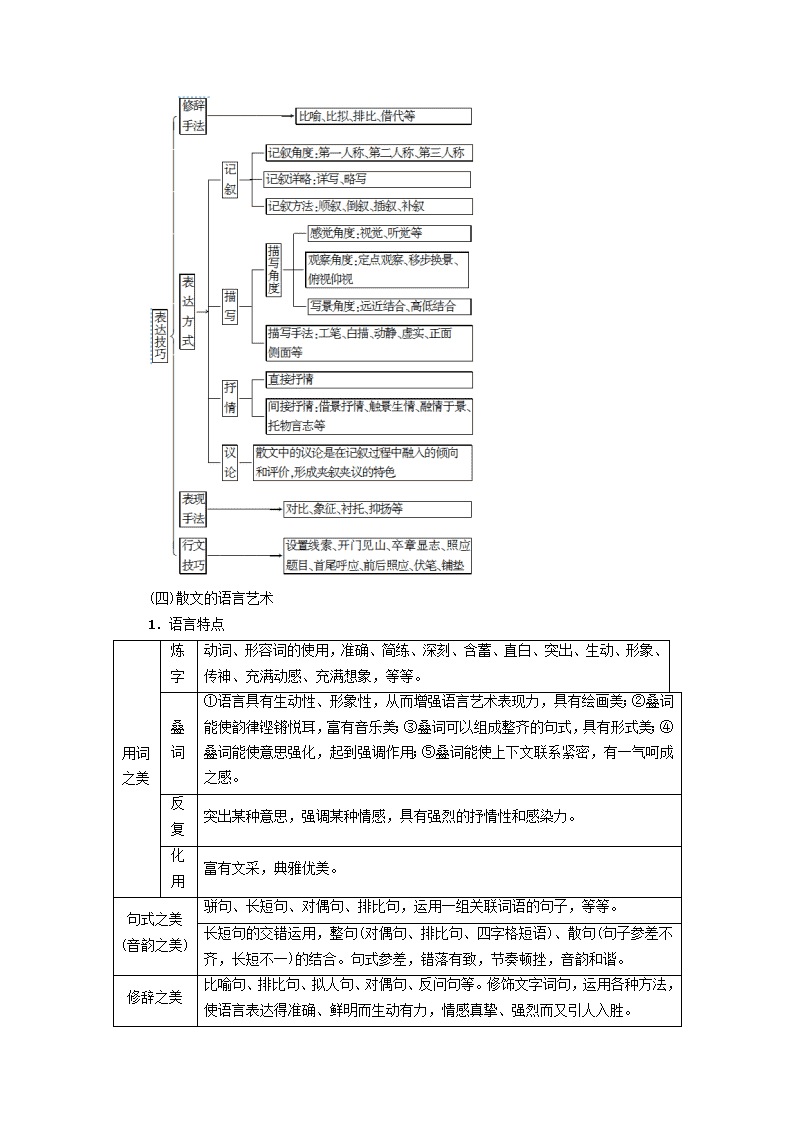

(三)散文的表达技巧

(四)散文的语言艺术

1.语言特点

用词之美

炼字

动词、形容词的使用,准确、简练、深刻、含蓄、直白、突出、生动、形象、传神、充满动感、充满想象,等等。

叠词

①语言具有生动性、形象性,从而增强语言艺术表现力,具有绘画美;②叠词能使韵律铿锵悦耳,富有音乐美;③叠词可以组成整齐的句式,具有形式美;④叠词能使意思强化,起到强调作用;⑤叠词能使上下文联系紧密,有一气呵成之感。

反复

突出某种意思,强调某种情感,具有强烈的抒情性和感染力。

化用

富有文采,典雅优美。

句式之美

(音韵之美)

骈句、长短句、对偶句、排比句,运用一组关联词语的句子,等等。

长短句的交错运用,整句(对偶句、排比句、四字格短语)、散句(句子参差不齐,长短不一)的结合。句式参差,错落有致,节奏顿挫,音韵和谐。

修辞之美

比喻句、排比句、拟人句、对偶句、反问句等。修饰文字词句,运用各种方法,使语言表达得准确、鲜明而生动有力,情感真挚、强烈而又引人入胜。

描写之美

白描、细描、动静结合(以动衬静)、视嗅听结合(有色有声)、对比衬托、铺陈渲染,等等。

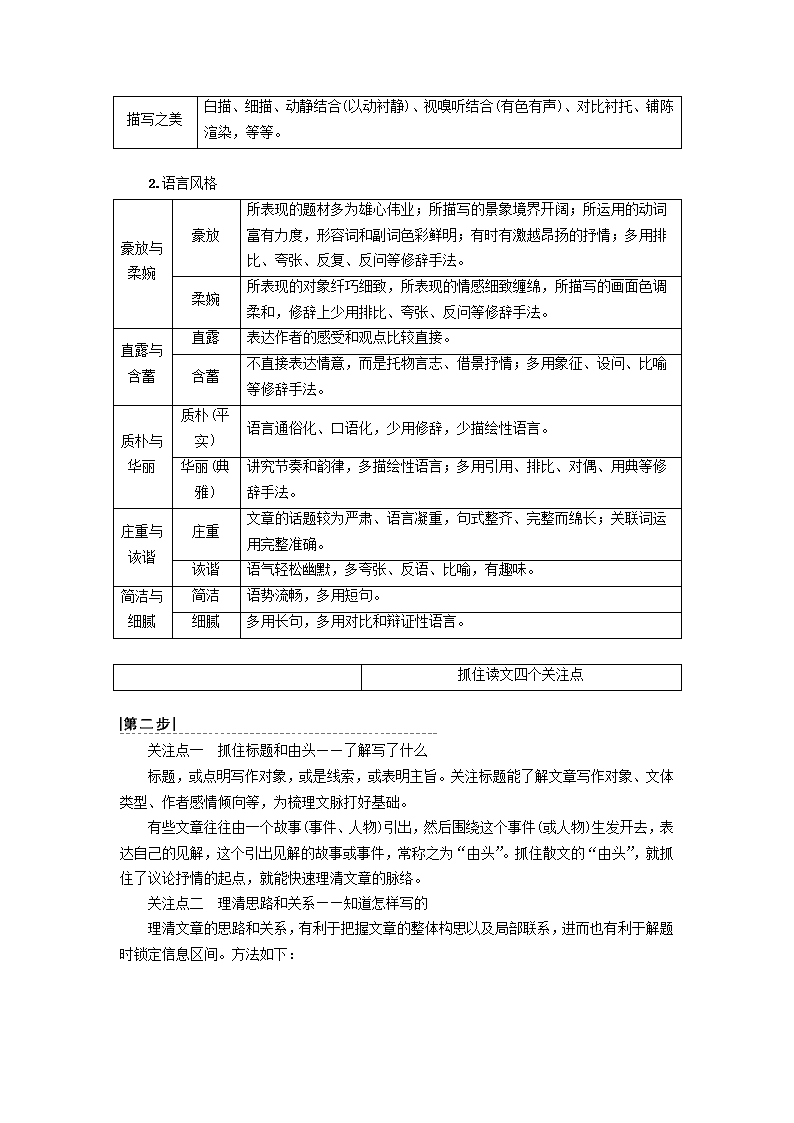

2.语言风格

豪放与柔婉

豪放

所表现的题材多为雄心伟业;所描写的景象境界开阔;所运用的动词富有力度,形容词和副词色彩鲜明;有时有激越昂扬的抒情;多用排比、夸张、反复、反问等修辞手法。

柔婉

所表现的对象纤巧细致,所表现的情感细致缠绵,所描写的画面色调柔和,修辞上少用排比、夸张、反问等修辞手法。

直露与含蓄

直露

表达作者的感受和观点比较直接。

含蓄

不直接表达情意,而是托物言志、借景抒情;多用象征、设问、比喻等修辞手法。

质朴与华丽

质朴(平实)

语言通俗化、口语化,少用修辞,少描绘性语言。

华丽(典雅)

讲究节奏和韵律,多描绘性语言;多用引用、排比、对偶、用典等修辞手法。

庄重与诙谐

庄重

文章的话题较为严肃、语言凝重,句式整齐、完整而绵长;关联词运用完整准确。

诙谐

语气轻松幽默,多夸张、反语、比喻,有趣味。

简洁与细腻

简洁

语势流畅,多用短句。

细腻

多用长句,多用对比和辩证性语言。

抓住读文四个关注点

关注点一 抓住标题和由头——了解写了什么

标题,或点明写作对象,或是线索,或表明主旨。关注标题能了解文章写作对象、文体类型、作者感情倾向等,为梳理文脉打好基础。

有些文章往往由一个故事(事件、人物)引出,然后围绕这个事件(或人物)生发开去,表达自己的见解,这个引出见解的故事或事件,常称之为“由头”。抓住散文的“由头”,就抓住了议论抒情的起点,就能快速理清文章的脉络。

关注点二 理清思路和关系——知道怎样写的

理清文章的思路和关系,有利于把握文章的整体构思以及局部联系,进而也有利于解题时锁定信息区间。方法如下:

关注点三 明确主旨和意图——把握为何写

初步把握主旨意图,除通过以上两步感知外,还可从如下角度入手:

1.依据题材特点寻主旨

→借景抒情、托物言志→主旨即景物意蕴

→因人明品、借事明理→主旨即情感道理

→托物说理、直接说理→主旨即情趣理趣

→借景抒情、托物明理→主旨即精神意蕴

2.联系开头结尾探意图

文章首尾,往往会有意无意地表现或流露出作者的写作意图或情感态度。

阅读时要把开头和结尾联系起来考虑,揣摩作者的想法从什么地方开始,到什么地方结束。

关注点四 圈点勾画——分析表达技巧和语言艺术

为了更好地表达主旨,增强文章的艺术魅力,散文作者往往运用多种表达技巧和语言艺术,这也往往成为高考考查的重点内容,因此,读文时要对相关词句圈点批注,为解答题目做好准备。

[三步快速读文示范]

—————[考题原文]———————[三步信息提炼]————————

(2017·全国卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成1~3题。(14分)

窗子以外①

林徽因

❶话从哪里说起?等到你要说话,什么话都是那样渺茫地找不到个源头。②

❷此刻,就在我眼帘底下坐着,是四个乡下人的背影:一个头上包着黯黑的白布,两个褪色的蓝布,又一个光头。他们支起膝盖,半蹲半坐的,

在溪沿的短墙上休息。每人手里一件简单的东西:一个是白木棒,一个篮子,那两个在树荫底下我看不清楚。无疑地他们已经走了许多路,再过一刻,抽完一筒旱烟以后,是还要走许多路的。兰花烟的香味频频随着微风,袭到我官觉上来,模糊中还有几段山西梆子的声调,③虽然他们坐的地方是在我廊子的铁纱窗以外。

❸永远是窗子以外,不是铁纱窗就是玻璃窗,④总而言之,窗子以外!

❹所有的活动的颜色、声音、生的滋味,全在那里的,你并不是不能看到,只不过是永远地在你窗子以外罢了。⑤多少百里的平原土地,多少区域的起伏的山峦,昨天由窗子外映进你的眼帘,那是多少生命日夜在活动着的所在;每一根青的什么麦黍,都有人流过汗;每一粒黄的什么米粟,都有人吃去;其间还有的是周折,是热闹,是紧张!可是你则并不一定能看见,因为那所有的周折,热闹,紧张,全都在你窗子以外展演着。⑥

❺在家里罢,你坐在书房里,窗子以外的景物本就有限。那里两树马缨,几棵丁香;榆叶梅横出疯杈的一大枝;海棠因为缺乏阳光,每年只开个两三朵——叶子上满是虫蚁吃的创痕,还卷着一点焦黄的边;廊子幽秀地开着扇子式,六边形的格子窗,⑦透过外院的日光,外院的杂音。什么送煤的来了,偶然你看到一个两个被煤炭染成黔黑的脸;什么米送到了,一个人掮着一大口袋在背上,慢慢踱过屏门;还有自来水、电灯、电话公司来收账的,胸口斜挂着皮口袋,手里推着一辆自行车;更有时厨子来个朋友了,满脸的笑容,“好呀,好呀!”地走进门房;什么赵妈的丈夫来拿钱了,那是每月一号一点都不差的,早来了你就听到两个人唧唧哝哝争吵的声浪。⑧那里不是没有颜色、声音、生的一切活动,只是他们和你总隔个窗子,——扇子式的,六边形的,纱的,玻璃的。⑨

❻你气闷了,把笔一搁说,这叫做什么生活!检点行装说,走了,走了,这沉闷没有生气的生活,实在受不了,我要换个样子过活去。⑩健康的旅行既可以看看山水古刹的名胜,又可以知道点内地纯朴的人情风俗。走了,走了,天气还不算太坏,就是走他一个月六礼拜也是值得的。

❼没想到不管你走到哪里,你永远免不了坐在窗子以内的。不错,许多时髦的学者常常骄傲地带上“考察”的神气,架上科学的眼镜,偶然走到哪里一个陌生的地方瞭望,但那无形中的窗子是仍然存在的。不信,你检查他们的行李,有谁不带着罐头食品,帆布床,以及别的证明你还在你窗子以内的种种零星用品,你再摸一摸他们的皮包,那里短不了有些钞票;一到一个地方,你有的是一个提梁的小小世界。⑪不管你的窗子朝向哪里望,所看到的多半则仍是在你窗子以外,隔层玻璃,或是铁纱!隐隐约约你看到一些颜色,听到一些声音,如果你私下满足了,那也没有什么,只是千万别高兴起来说什么接触了,认识了若干事物人情,天知道那是罪过!⑫

(有删改),

关注点一:了解写了什么——抓住标题和由头

①看标题,揣文意。本文可能借助描写“窗子以外”的人、事、景,抒发人生的感慨。

关注点二:知道怎样写的——理清思路和关系

[首先:化整为零,标画圈点]

②抓开篇,明话题。开篇“话从哪里说起”一句看似多余而突兀,但读完全文之后,就会明白作者正是从那种渺茫之感开始梳理自己思路的,虽是信笔写来,实际上引出下文观察视角。

③抓细节描写句。此处描写了四个乡下人的群像。写他们“黯黑”“褪色”的头巾,吸着“旱烟”,还隐约听见“几段山西梆子的声调”,简单的几行字就勾勒出形象,甚至可让人猜度出其身份;也极细腻,甚至那“兰花烟的香味”也随微风“袭到我官觉上来”。

④抓事物形象。有形的具体的窗子——不是铁纱窗就是玻璃窗。

⑤⑥抓议论抒情句。无形的窗子——人的心态与观念。作者感慨“窗子以外”的世界,窗外的世界丰富多彩,窗外的人们所演绎着的“血泪人生”,但由于心态与观念不同,这哪里是“窗内”的人所能轻易感知的?对于窗外的世界,窗内的人不过是个“看客”吧!

⑦抓事物形象。有形的窗子——扇子式、六边形的格子窗。

⑧抓细节描写句。作者除交代窗外“有限”的景物外,还为我们简笔勾勒了很多底层人物:送煤的,送米的……此时,作者说“那里不是没有颜色、声音、生的一切活动”,言外之意是“你”是看到了,但又“并不一定能看见”,那些社会底层人们的“生的滋味”是很难“看见”的!读到此处,你应该明白林徽因为何会发出“永远是窗子以外”的慨叹了!

⑨抓议论句。正是由于无形的窗子即由于人的区别于芸芸众生的思想意识、心态与观念的限制,造成的自我与外部世界的隔膜,那些社会底层人们的“生的滋味”是很难“看见”的!

⑩抓抒情句。写窗子内生活的苦闷和对这种生活的反抗。

⑪抓描写句。文中作者似成了漫画家,画该学者之“时髦”,又“骄傲”,还“架上科学的眼镜”“瞭望”……其调侃、讥刺的味道自然地流露出来。这“时髦的学者”带着平时用的东西,保持着自我的生活习惯和状态,他们有的“是一个提梁的小小世界”,他们将“窗子以内”的东西都随身带着,又怎么能真正走近“窗子以外”的世界呢?那么,这“无形的窗子”就包含了他们的生活习惯、生活方式,以及将自己区别于“芸芸众生”的思想意识。

⑫抓议论句。由于生活习惯、生活方式,以及将自己区别于“芸芸众生”的思想意识、心态和观念存在,不能走到窗子以外去,想通过健康的旅行获得深刻认识的想法并不能实现。

[其次:化零为整,合并提取]与[最后连缀整合,形成框图]

关注点三:把握为何写——明确主旨和意图

作者由“实”入“虚”,从有形的窗子写到无形的窗子,描写了“窗子以外”为生计奔波的人们所经历的苦痛和磨难。作者简淡的笔调之下表达的是对“窗子以内”生活的反抗,

以及关切窗外苍生的悲悯情怀。

[尝试答题]

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.第二段描写窗外四个乡下人的背影,笔触细致,表露出观看者对他们的陌生与好奇,并引发下文关于窗子内外的感叹。

B.既然所有活动的颜色、声音、生的滋味,永远都只在窗子之外,那么通过健康的旅行,领略了名胜古迹和风土人情,就会获得深刻的认识。

C.本文写“时髦的学者”架上“科学的眼镜”,到陌生的地方“瞭望”,是以调侃的方式来讥刺他们的“考察”不过是浮光掠影罢了。

D.开头的“话从哪里说起”一句看似多余而突兀,但读完全文之后,就会明白作者正是从那种渺茫之感开始梳理自己思路的。

B [根据文本中相关信息分析比较判断。A项,对应原文第❷段,联系[三步信息提炼]③可知,本段对四个乡下人的描写表露出观看者对他们的陌生与好奇,联系下文可知,引发下文关于窗子内外的感叹。此项正确。B项,对应原文第❼段,联系[三步信息提炼]⑪⑫,由“没想到不管你走到哪里,你永远免不了坐在窗子以内的”“所看到的多半则仍是在你窗子以外,隔层玻璃,或是铁纱……只是千万别高兴起来说什么接触了,认识了若干事物人情,天知道那是罪过”等表述可知,“窗子”一直存在,通过健康的旅行,获得深刻的认识的想法并不能实现,因此此项错误。

C项,对应原文第❼段,联系[三步信息提炼]⑪可知,作者刻画时髦学者之“时髦”,又“骄傲”,还“架上科学的眼镜”“瞭望”……其调侃、讥刺的味道自然地流露出来,表达出“许多时髦的学者”只是浮光掠影地考察。此处正确。D项,对应全文,是对文章行文思路的分析。不管是文章开头“什么话都是那样渺茫地找不到个源头”,还是中间对窗子之外的描写,以及结尾“隐隐约约你看到一些颜色,听到一些声音”,全文都笼罩着一种渺茫之感。因此此项正确。]

2.结合全文,说明文中“窗子”的含意。(5分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【解析】 综观全文可知,“窗子”是文章的重要物象,联系[三步信息提炼]④⑦,“窗子”指具体的、有形的窗子,如铁纱窗、玻璃窗等;联系[三步信息提炼]⑤⑥⑪⑫,“窗子”又指无形的窗子,即由于人的生活习惯、生活方式,以及区别于芸芸众生的思想意识、心态与观念的限制,造成的自我与外部世界的隔膜。作者感慨“窗子以外”的世界,窗外的世界丰富多彩,窗外的人们所演绎着的“血泪人生”哪里是“窗内”的人所能轻易感知的?对于窗外的世界,窗内的人不过是个“看客”罢了。由于心态和观念没有走出窗子以外,窗子就会一直存在,想通过健康的旅行获得深刻认识的想法并不能实现。

【答案】 ①指具体的窗子,如铁纱窗、玻璃窗,

分隔了不同的生活场景;(2分)②指“无形的窗子”,即心态与观念的限制,造成了自我与外部世界的隔膜。(3分)

3.作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。(6分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【解析】 (1)联系文章主旨作答。文章所表现的是窗子内的“我”及“学者”对窗子外的凡俗生活、世态人情的陌生和隔阂,包括“我”在内的学者厌烦这种沉闷的生活,试图通过旅行去看更好的风景、了解风俗人情,实际上仍然保持着自己的“学者”习惯,与真正的生活依然存在隔阂。“我”和“你”的人称叙述转换,是在揭露一类人,也是在批评自己,蕴含着作者的自嘲与反思。(2)联系不同叙述人称的作用作答。“我”作为第一人称,便于直接、自由地表达思想感情,“你”作为第二人称,便于直接对话,利于交流思想情感。“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度。“你”是拉开距离的客观描写,“我”是在反思自己。

【答案】 ①转“我”为“你”,“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度;②使用“你”的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的自嘲与反思。(每点3分)