- 478.00 KB

- 2024-03-04 发布

高二理科地理期中考试试卷

一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)

1. 有关地理区域含义的叙述,正确的是 ( )

①区域都是按单一指标来划分的 ②区域有一定面积、形状或界线

③区域范围有大小、区域级别有层次④一个区域的发展变化不会影响到周边相关的地区

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

有人以经济地理为主要基础,将中国区域划分为东北、西北、华北、华中、华东、华南和西南七大经济区。据此完成2-3题。

2. 有关地理区域含义的正确叙述是 ( )

①区域是地理差异的客观反映 ②区域有一定的面积、形状、范围和界线 ③区域相对于外界有差异,而内部特征完全一致 ④区域特性与其区位没有关系

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

3. 区域内部特征具有__________性,区域之间的特征具有显著的___________性。

A. 相似 差异 B. 绝对一致 相似 C. 差异 整体 D. 地带 非地带

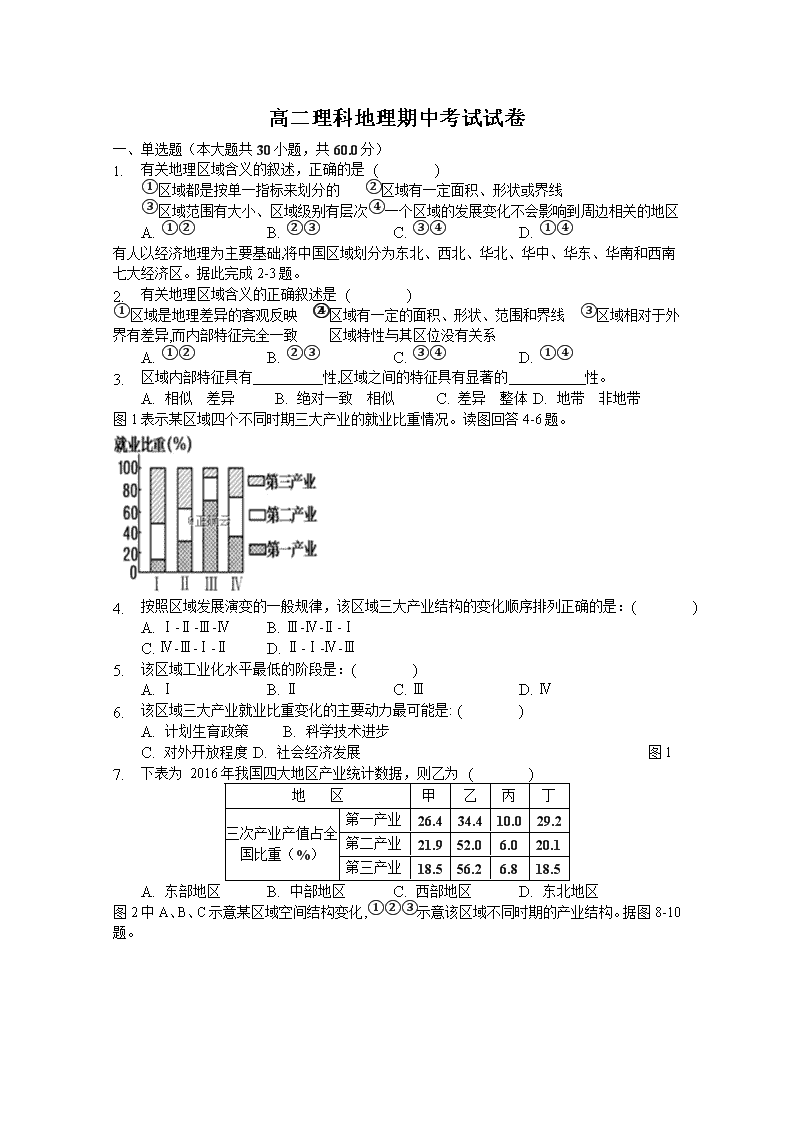

图1表示某区域四个不同时期三大产业的就业比重情况。读图回答4-6题。

4. 按照区域发展演变的一般规律,该区域三大产业结构的变化顺序排列正确的是:( )

A. Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ B. Ⅲ-Ⅳ-Ⅱ-Ⅰ

C. Ⅳ-Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ D. Ⅱ-Ⅰ-Ⅳ-Ⅲ

5. 该区域工业化水平最低的阶段是:( )

A. Ⅰ B. Ⅱ C. Ⅲ D. Ⅳ

6. 该区域三大产业就业比重变化的主要动力最可能是: ( )

A. 计划生育政策 B. 科学技术进步

C. 对外开放程度 D. 社会经济发展 图1

7. 下表为 2016年我国四大地区产业统计数据,则乙为 ( )

地 区

甲

乙

丙

丁

三次产业产值占全国比重(%)

第一产业

26.4

34.4

10.0

29.2

第二产业

21.9

52.0

6.0

20.1

第三产业

18.5

56.2

6.8

18.5

A. 东部地区 B. 中部地区 C. 西部地区 D. 东北地区

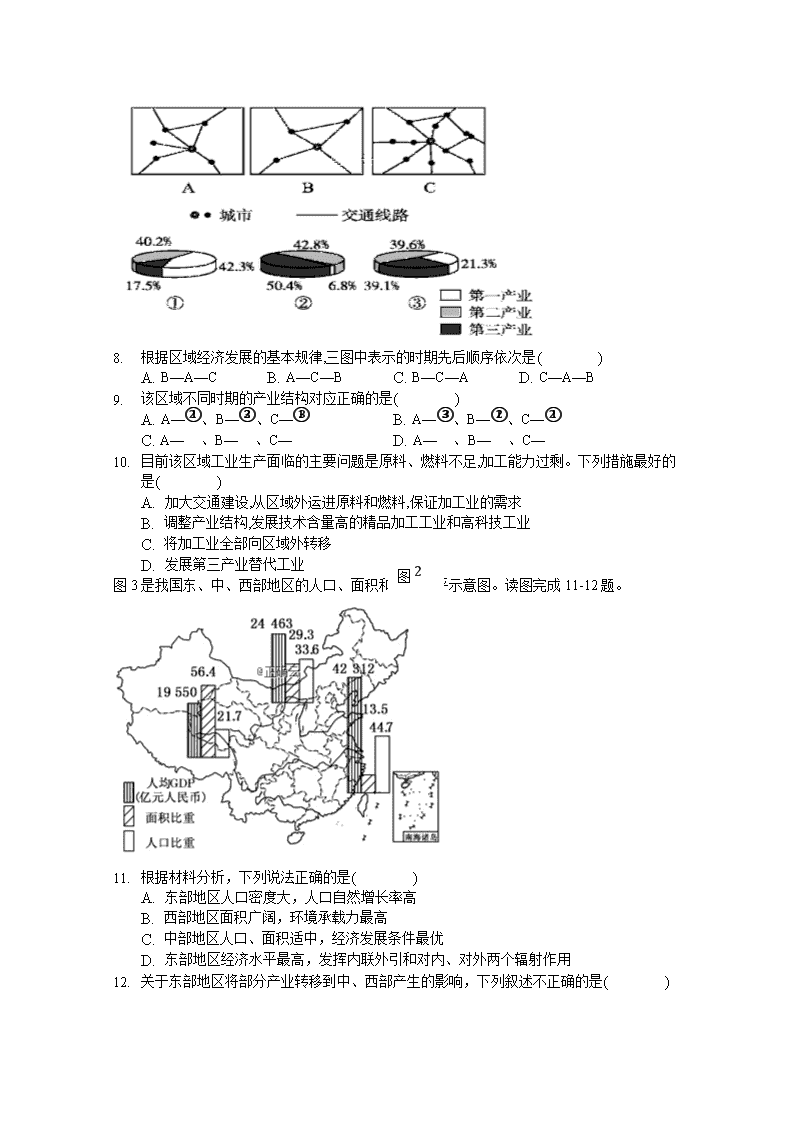

图2中A、B、C示意某区域空间结构变化,①②③示意该区域不同时期的产业结构。据图8-10题。

图2

1. 根据区域经济发展的基本规律,三图中表示的时期先后顺序依次是( )

A. B—A—C B. A—C—B C. B—C—A D. C—A—B

2. 该区域不同时期的产业结构对应正确的是( )

A. A—①、B—②、C—③ B. A—③、B—①、C—②

C. A—②、B—③、C—① D. A—③、B—②、C—①

3. 目前该区域工业生产面临的主要问题是原料、燃料不足,加工能力过剩。下列措施最好的是( )

A. 加大交通建设,从区域外运进原料和燃料,保证加工业的需求

B. 调整产业结构,发展技术含量高的精品加工工业和高科技工业

C. 将加工业全部向区域外转移

D. 发展第三产业替代工业

图3是我国东、中、西部地区的人口、面积和经济水平示意图。读图完成11-12题。

4. 根据材料分析,下列说法正确的是( )

A. 东部地区人口密度大,人口自然增长率高

B. 西部地区面积广阔,环境承载力最高

C. 中部地区人口、面积适中,经济发展条件最优

D. 东部地区经济水平最高,发挥内联外引和对内、对外两个辐射作用

5. 关于东部地区将部分产业转移到中、西部产生的影响,下列叙述不正确的是( )

A. 有利于中、西部环境污染状况的改善

B. 短期内可能引起东部地区失业人口的增加

C. 有利于中、西部地区产业结构升级 图3

D. 加快中、西部地区工业化和城市化的进程

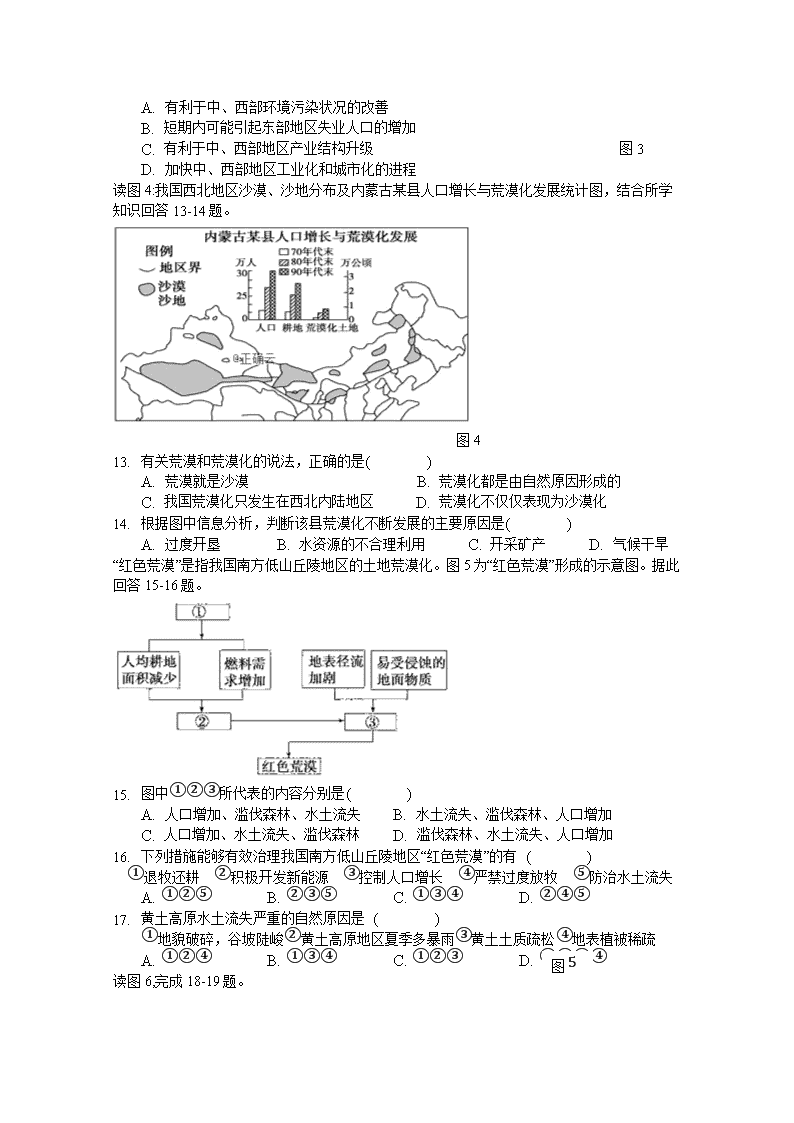

读图4:我国西北地区沙漠、沙地分布及内蒙古某县人口增长与荒漠化发展统计图,结合所学知识回答13-14题。

图4

1. 有关荒漠和荒漠化的说法,正确的是( )

A. 荒漠就是沙漠 B. 荒漠化都是由自然原因形成的

C. 我国荒漠化只发生在西北内陆地区 D. 荒漠化不仅仅表现为沙漠化

2. 根据图中信息分析,判断该县荒漠化不断发展的主要原因是( )

A. 过度开垦 B. 水资源的不合理利用 C. 开采矿产 D. 气候干旱

“红色荒漠”是指我国南方低山丘陵地区的土地荒漠化。图5为“红色荒漠”形成的示意图。据此回答15-16题。

图5

3. 图中①②③所代表的内容分别是( )

A. 人口增加、滥伐森林、水土流失 B. 水土流失、滥伐森林、人口增加

C. 人口增加、水土流失、滥伐森林 D. 滥伐森林、水土流失、人口增加

4. 下列措施能够有效治理我国南方低山丘陵地区“红色荒漠”的有 ( )

①退牧还耕 ②积极开发新能源 ③控制人口增长 ④严禁过度放牧 ⑤防治水土流失

A. ①②⑤ B. ②③⑤ C. ①③④ D. ②④⑤

5. 黄土高原水土流失严重的自然原因是 ( )

①地貌破碎,谷坡陡峻②黄土高原地区夏季多暴雨③黄土土质疏松④地表植被稀疏

A. ①②④ B. ①③④ C. ①②③ D. ①②③④

读图6,完成18-19题。

1. 图中山脉,属于我国南北方分界线的是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

2. 甲地形区的主要生态环境问题是( )

A. 水土流失 B. 荒漠化 C. 盐碱化 D. 沙尘暴

为了可持续发展,我国对水土资源进行了初步调查,得出下列资料。读下表回答20-21题:

占全国的百分比

长江流域以南地区

长江流域以北地区

水资源

80%

14.7%

人口

53.5%

44.4%

耕地

35.2%

59.2%

3. 我国水资源和耕地的分布特点是( )

A. 南方地多水少 B. 南方地少水多 C. 北方地多水多 D. 北方地少水少

4. 控制长江中下游地区湖泊面积减少的主要措施有( )

A. 扩大水田面 B. 退耕还湖 C. 加强上游地区水土保持 D. 禁止在长江采沙

山西省是我国能源大省,其经济综合竞争力排名在全国靠后。读图7,回答22-23题。

5. 山西省发展重化工业的优势条件有( )

①水源充足 ②矿产资源丰富 ③交通便利 ④科技力量雄厚

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

6. 山西产业结构调整的方向是( )

A. 原煤开采仍是主导产业

B. 加大原煤的外运是今后发展的方向

C. 山西产业结构将向轻工业方向发展

D. 发展多元化的原料工业,并延长产业链

图8为鲁尔区简图。读图完成24-25题。

1. 鲁尔区能成为德国最著名的重化工业基地,凭借的优越条件是( )

A. 丰富的煤炭资源 B. 丰富的铁矿资源

C. 大批廉价的劳动力 D. 众多优良的港口

2. 下列选项中是20世纪50年代后鲁尔区衰落的原因( )

A. 劳动力价格高 B. 新技术革命的冲击

C. 交通不便 D. 土地租金昂贵

历史上,黄河输沙量居世界大河之冠。近几十年来,我国重点开展黄土高原水土流失综合治理,并在黄河上修建水库,使下游年均来沙量大幅减少。治理前后黄河下游来沙量的变化充分反映了“山水林田湖是一个生命共同体”。据此完成26-27题:

3. 在黄土高原治理中植树种草的主要目的是 ( )

①固定表土; ②减少径流; ③沉积泥沙; ④降低风速

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

4. 修建水库不仅可以拦截泥沙,还可以放水冲沙,以减少下游河床淤积。冲沙效果最佳的水库放水方式是

A. 洪水期持续放水 B. 枯水期持续放水

C. 洪水期集中放水 D. 枯水期集中放水

5. “山水林田湖是一个生命共同体”蕴涵的地理原理主要是( )

A. 水循环与水平衡原理 B. 陆地水体相互转化原理

C. 地理环境整体性原理 D. 地理环境地域分异原理

6. 田纳西河梯级开发工程对防洪的意义是( )

A. 加快了河水下渗,减少了下游径流量 B. 便利了洪水下泄

C. 建多个水库,多次拦蓄洪水,延缓洪峰,降低了洪峰 D. 将洪水全部拦

7. 2000年以来,世界上输沙量最多、含沙量最大的河流——黄河,泥沙含量锐减,悄然出现变清态势。其主要原因是 ( )

①潮流搬运能力增强②小浪底枢纽工程蓄水拦沙③黄河下游段取水量增加④中游生态有所恢复

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

二、综合题(本大题共2小题,共40.0分)

8. 图9为“皖江城市带承接产业转移空间布局示意图,图10为长江三角洲的地理条件示意图。阅读图文材料,回答下列问题。

图9 图10

材料一:皖江城市带作为安徽发展的精华区域,全面融入长三角经济带的发展分工。

材料二:农业社会时期,长江中下游平原曾是我国主要的粮仓。而如今,其“粮仓”的地位已逐渐让位于东北平原和华北平原。

(1)如今,长江中下游平原“粮仓”的地位让位于东北平原和华北平原,其主要原因不包括________。(3分)

A.耕地破碎,不利于大规模机械化耕作 B.工业化、城市化发展,占用较多耕地

C.受市场影响,农业种植结构顺势调整 D.人口密度大,粮食产量不能自给自足

(2)皖江城市带得以全面融人长三角经济带的发展分工,是由于该区域具有什么优势条件?(8分)

(3)简述产业转移对皖江地区有什么利弊。(8分)

1. 湖南省位于我国长江以南地区,图11为湖南省简图,读图回答下列问题。

(1)洞庭湖平原是我国重要商品粮基地。试从气候、地形、土壤和水源等方面简要分析其发展农业的有利自然条件。(8分)

(2)湖南省河湖众多、湿地广布,对生态环境和区域可持续发展有着巨大的影响。请你谈一谈湿地有哪些主要功能?(6分)

(3)自然环境对城市分布有着明显的影响,图中城市共同的特点是沿 分布。(3分)

(4)清代初年,洞庭湖面积约6000平方千米,是中国第一大淡水湖,到20世纪末,洞庭湖面积仅剩下2625平方千米。造成这种变化的主要原因是 和

。(4分)

高二理科地理期中考试试卷答案

一、 选择题

1-5:BAABC 6-10:DAABB 11-15:DADAA

16-20:BDDAB 21-25:BBDAB 26-30:ADCCD

二、综合题

31、(1)D(3分)

(2)地理位置邻近;水路运输便利;劳动力成本低;土地租金较低;政策支持(任答4点得8分)。

(3)利:加快产业结构调整与升级;增加就业机会,提高居民收入等。(4分)

弊:可能加剧环境污染和生态破坏;可能增加社会治安压力等。(4分)

32、(1)气候:亚热带季风气候,温暖湿润,夏季高温多雨(雨热同期);地形:平原,地势平坦;土壤肥沃;水源充足。(8分)

(2)提供水资源;调节气候;涵养水源;调蓄洪水;美化环境;净化水中污染物质;保护生物多样性;提供农副产品。(任答3点得6分)

(3)河(或河流)(3分)

(4)围湖造田;泥沙淤积。(4分)