- 1.95 MB

- 2024-01-13 发布

2019学年度第一学期期中考试试卷

高二地理(8、9、12、13班)

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、选择题(共40小题,每小题1.5分,共60分。每小题只有一个选项符合题意,请将该项的代号字母填涂在答题卡上)

1.区域的特征有 ①整体性 ②差异性 ③独立性 ④开放性

A.①② B.②③ C .③④ D.①②④

2.下列区域属于功能区的是

A.方言区 B.旱作农业区 C.城市经济区 D.东亚文化区

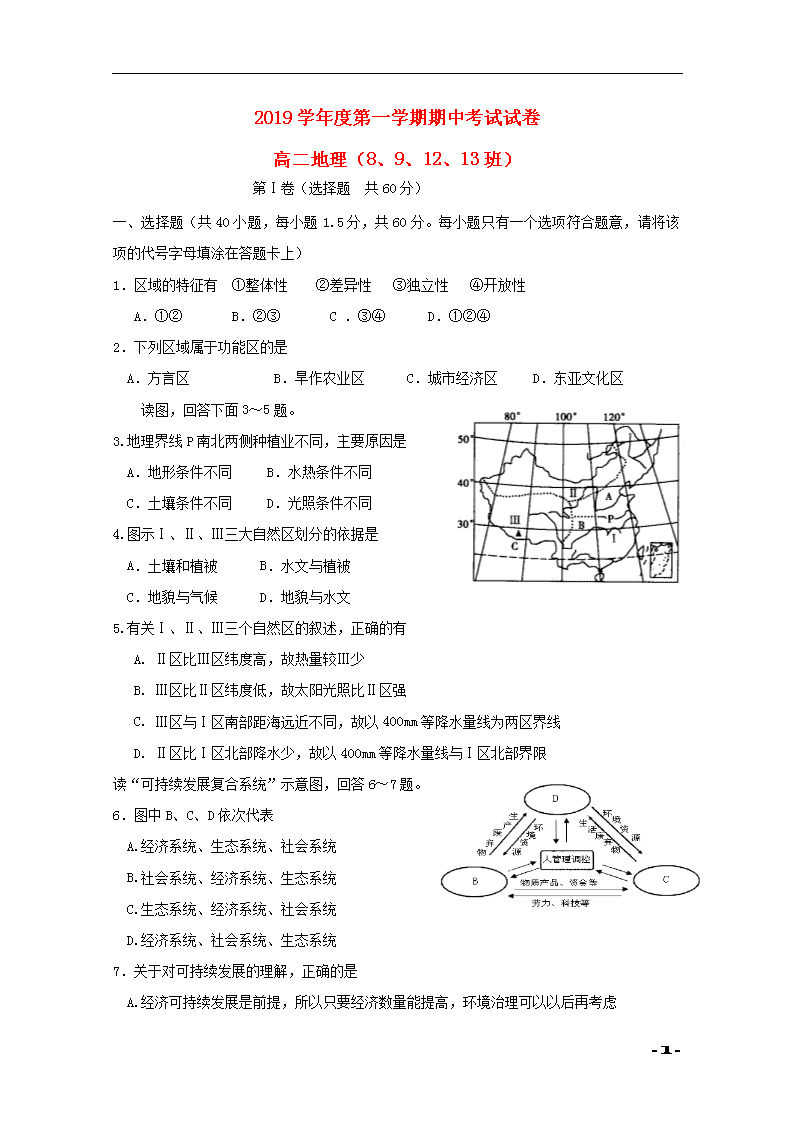

读图,回答下面3~5题。

3.地理界线P南北两侧种植业不同,主要原因是

A.地形条件不同 B.水热条件不同

C.土壤条件不同 D.光照条件不同

4.图示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大自然区划分的依据是

A.土壤和植被 B.水文与植被

C.地貌与气候 D.地貌与水文

5.有关Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个自然区的叙述,正确的有

A. Ⅱ区比Ⅲ区纬度高,故热量较Ⅲ少

B. Ⅲ区比Ⅱ区纬度低,故太阳光照比Ⅱ区强

C. Ⅲ区与Ⅰ区南部距海远近不同,故以400mm等降水量线为两区界线

D. Ⅱ区比Ⅰ区北部降水少,故以400mm等降水量线与Ⅰ区北部界限

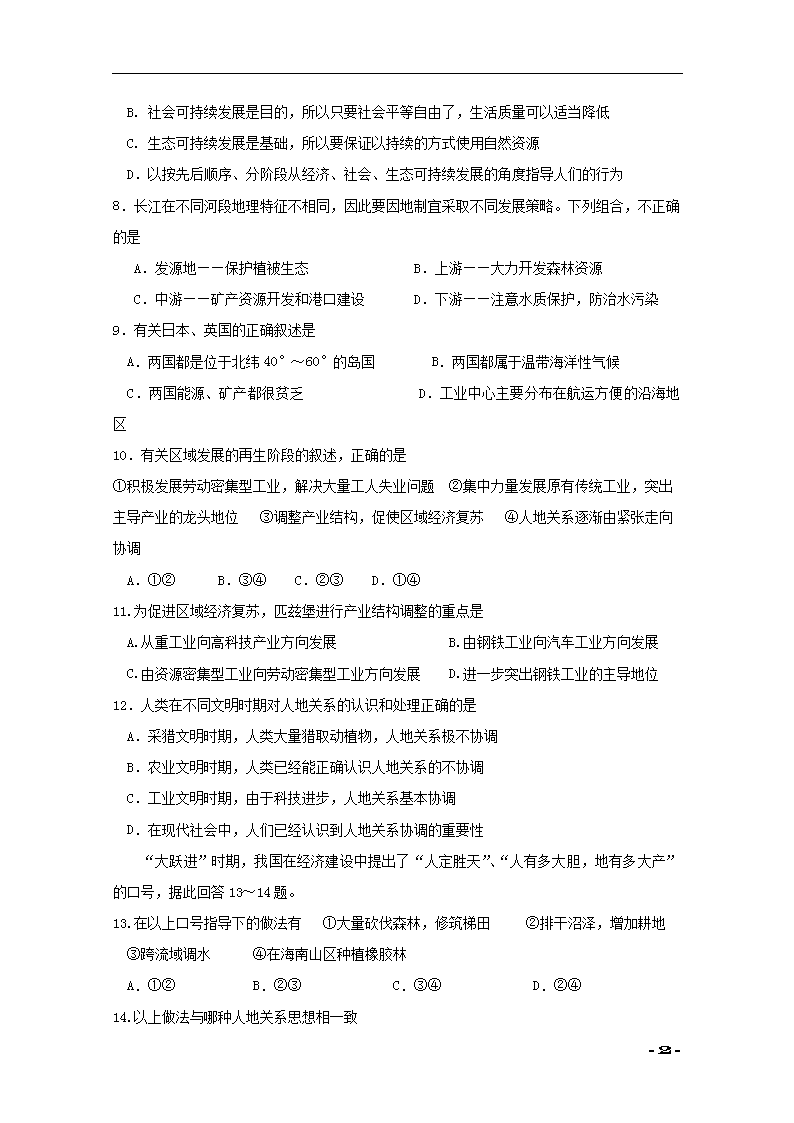

读“可持续发展复合系统”示意图,回答6~7题。

6.图中B、C、D依次代表

A.经济系统、生态系统、社会系统

B.社会系统、经济系统、生态系统

C.生态系统、经济系统、社会系统

D.经济系统、社会系统、生态系统

7.关于对可持续发展的理解,正确的是

A.经济可持续发展是前提,所以只要经济数量能提高,环境治理可以以后再考虑

- 13 -

B. 社会可持续发展是目的,所以只要社会平等自由了,生活质量可以适当降低

C. 生态可持续发展是基础,所以要保证以持续的方式使用自然资源

D.以按先后顺序、分阶段从经济、社会、生态可持续发展的角度指导人们的行为

8.长江在不同河段地理特征不相同,因此要因地制宜采取不同发展策略。下列组合,不正确的是

A.发源地——保护植被生态 B.上游——大力开发森林资源

C.中游——矿产资源开发和港口建设 D.下游——注意水质保护,防治水污染

9.有关日本、英国的正确叙述是

A.两国都是位于北纬40°~60°的岛国 B.两国都属于温带海洋性气候

C.两国能源、矿产都很贫乏 D.工业中心主要分布在航运方便的沿海地区

10.有关区域发展的再生阶段的叙述,正确的是

①积极发展劳动密集型工业,解决大量工人失业问题 ②集中力量发展原有传统工业,突出主导产业的龙头地位 ③调整产业结构,促使区域经济复苏 ④人地关系逐渐由紧张走向协调

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

11.为促进区域经济复苏,匹兹堡进行产业结构调整的重点是

A.从重工业向高科技产业方向发展 B.由钢铁工业向汽车工业方向发展

C.由资源密集型工业向劳动密集型工业方向发展 D.进一步突出钢铁工业的主导地位

12.人类在不同文明时期对人地关系的认识和处理正确的是

A.采猎文明时期,人类大量猎取动植物,人地关系极不协调

B.农业文明时期,人类已经能正确认识人地关系的不协调

C.工业文明时期,由于科技进步,人地关系基本协调

D.在现代社会中,人们已经认识到人地关系协调的重要性

“大跃进”时期,我国在经济建设中提出了“人定胜天”、“人有多大胆,地有多大产”的口号,据此回答13~14题。

13.在以上口号指导下的做法有 ①大量砍伐森林,修筑梯田 ②排干沼泽,增加耕地

③跨流域调水 ④在海南山区种植橡胶林

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

14.以上做法与哪种人地关系思想相一致

- 13 -

A.地理环境决定论 B.人类中心论 C.人地伙伴论 D.和谐发展论

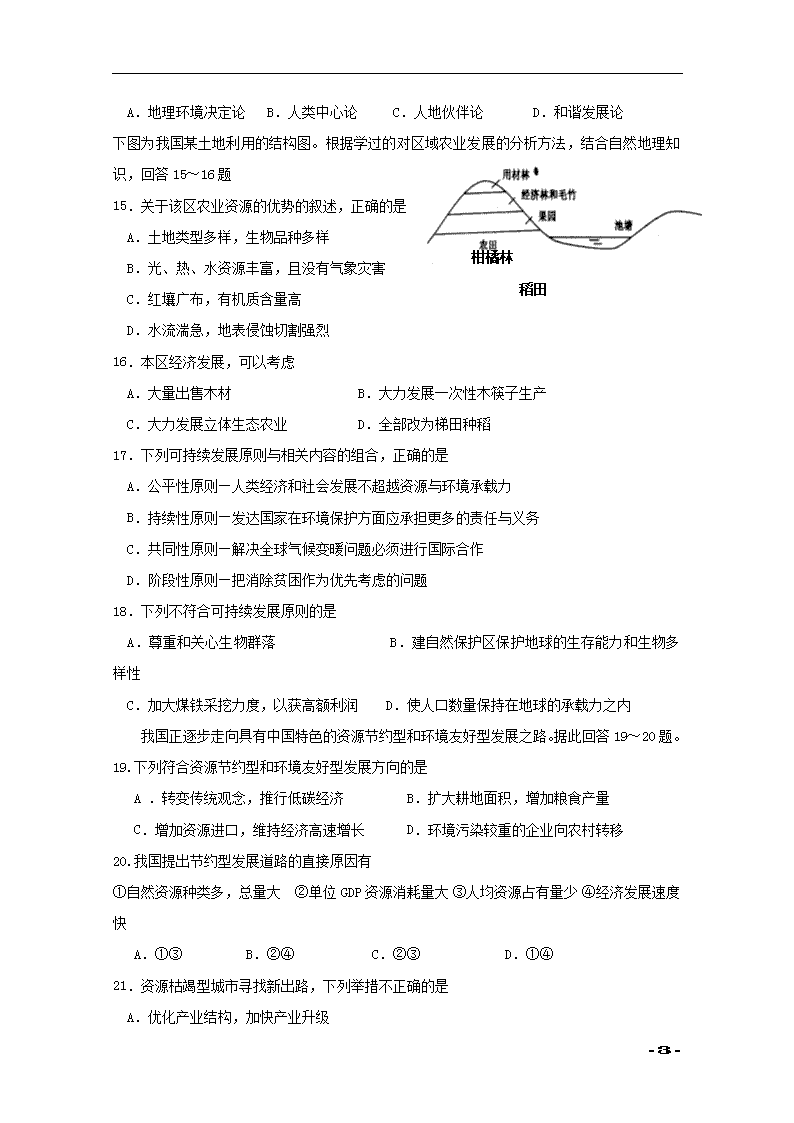

下图为我国某土地利用的结构图。根据学过的对区域农业发展的分析方法,结合自然地理知识,回答15~16题

15.关于该区农业资源的优势的叙述,正确的是

稻田

柑橘林

A.土地类型多样,生物品种多样

B.光、热、水资源丰富,且没有气象灾害

C.红壤广布,有机质含量高

D.水流湍急,地表侵蚀切割强烈

16.本区经济发展,可以考虑

A.大量出售木材 B.大力发展一次性木筷子生产

C.大力发展立体生态农业 D.全部改为梯田种稻

17.下列可持续发展原则与相关内容的组合,正确的是

A.公平性原则—人类经济和社会发展不超越资源与环境承载力

B.持续性原则—发达国家在环境保护方面应承担更多的责任与义务

C.共同性原则—解决全球气候变暖问题必须进行国际合作

D.阶段性原则—把消除贫困作为优先考虑的问题

18.下列不符合可持续发展原则的是

A.尊重和关心生物群落 B.建自然保护区保护地球的生存能力和生物多样性

C.加大煤铁采挖力度,以获高额利润 D.使人口数量保持在地球的承载力之内

我国正逐步走向具有中国特色的资源节约型和环境友好型发展之路。据此回答19~20题。

19.下列符合资源节约型和环境友好型发展方向的是

A .转变传统观念,推行低碳经济 B.扩大耕地面积,增加粮食产量

C.增加资源进口,维持经济高速增长 D.环境污染较重的企业向农村转移

20.我国提出节约型发展道路的直接原因有

①自然资源种类多,总量大 ②单位GDP资源消耗量大 ③人均资源占有量少 ④经济发展速度快

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

21.资源枯竭型城市寻找新出路,下列举措不正确的是

A.优化产业结构,加快产业升级

- 13 -

B.禁止开采煤炭、石油,寻找绿色替代能源

C.坚持经济发展与资源利用、环境保护相协调

D.大力发展投资少、消耗低、污染小、效益高的产业

22.目前,影响黄土高原地区地貌的最主要的外力作用是

A.风力侵蚀 B.流水侵蚀作用 C.流水沉积 D.风力沉积作用

23.黄土高原人地矛盾十分尖锐的主要原因是

A.经济发展中过量开采矿产资源 B.工业污染严重,导致环境脆弱和生态破坏

C.农耕历史悠久,农业经济发达 D.人口增长过快,造成生态、经济恶性循环

读图回答24~26题。

24.图示工业区后来衰落最为明显的工业部门是①机械工业 ②钢铁工业 ③化学工业 ④煤炭工业

A.①③ B.②④

C.①④ D.②③

25.导致图示区域衰落的主要原因是

①生产结构太复杂 ②新技术革命的冲击 ③煤炭的能源地位提高 ④世界性钢铁过剩

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

26.为改变生产结构,促进经济结构多样化,该区采取的措施是

A.改造煤炭、化学工业,节省能源的消耗

B.缩减煤炭、钢铁两大工业部门厂矿企业的生产规模

C.搬迁原有的传统工业,兴建高新技术产业

D.新建或迁入电子、汽车、信息通信和化学等新兴工业

27.近年来,外商的投资逐步从珠三角地区转移到江苏省。对比珠三角地区,江苏省具有的

优势条件是

A.丰富的矿产资源 B.较高的科技水平

C.国家对外开放政策 D.海外华侨的大规模投资

根据下图回答28~29题。

28.西气东输工程起点和终点的气候类型分别为

A.温带大陆性气候、温带季风气候

B.温带大陆性气候、亚热带季风气候

- 13 -

C.温带季风气候、热带季风气候

D.温带季风气候、地中海气候

29.“西气东输”对西部地区和东部地区发展的主要意义是

①有利于西部地区能源开发及相关工业的发展 ②有利于改变能源结构,保护生态环境 ③有利于西部农业的发展,增加土壤肥力 ④减轻东部能源压力,调整能源消费结构 ⑤“西气东输”主干管线沿线酸雨会增多 ⑥“西气东输”主干管线沿线相关产业拉动,经济优势进一步发展

A.①②③④ B.③④⑤⑥ C.①③⑤⑥ D.①②④⑥

我国为了改善日趋恶化的生态环境,建设了许多防护林体系,其中规模较大的是“三北”防护林和长江中上游防护林。据此回答30~31题。

30.“三北”防护林所起的主要的环保功效是

A.净化空气 B.美化环境 C.涵养水源 D.防风固沙

31.长江中上游防护林所起的生态作用是

A.涵养水源、保持水土 B.繁衍物种、维护生物多样性

C.调节气候、稳定大气成分 D.净化空气、吸烟除尘

32.长江三峡工程巨大的环境效益主要体现在

①缓解华中、华北地区能源供应紧张状况,减轻铁路运输压力

②产生的电能可创造巨大的价值

③以清洁的水电代替火电可大量减轻火力发电产生有害气体、废水、废渣

④可预防长江中下游地区百年不遇的特大洪水

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

33.近年太湖水质明显下降,原因有

①农用化肥、农药排入湖中 ②工业污水排入

③乡镇企业排污 ④生活污水 ⑤海水倒灌影响

A.①②③ B.②③④⑤ C.①②③④ D.①②③⑤

34.下列不属于珠江三角洲地区经济快速增长的优势条件的是

A.平原广阔,热量丰富,降水丰沛 B.地理区位优势

C.矿产资源丰富 D.国家改革开放政策

35. 下面是我国四个不同地区区域城市化的典型模式,其中代表江苏省的是

A.对外开放→外资企业建立→工业化→城市化

- 13 -

B.小商品经营→个体私营企业→工业化→城市化

C.大城市扩散→乡镇企业发展→工业化→城市化

D.资源开发→国有大中型企业→工业化→城市化

36.珠江三角洲地区在发展过程中存在的主要问题是

①环境污染加重 ②人口出现负增长 ③农业用地急剧减少

④产业布局不合理 ⑤劳动力素质太低

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①③⑤

37.促进珠江三角洲地区由商品粮基地转向花卉、蔬菜、水果等产品基地的因素是

A.气候因素 B.市场因素 C.劳动力因素 D.地形因素

38.下图表示某产业在亚太地区的转移过程,其中反映的产业部门可能是

美国

日本

中国

韩国、香港、中国台湾等

I阶段 II阶段 III阶段

A.玩具制造 B.汽车工业 C.石化工业 D.钢铁工业

39.影响国际产业转移的主要因素有

①劳动力因素 ②国际援助 ③内部交易成本(如投资环境) ④市场

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③④

40. 汶川地震后我国无人驾驶飞机迅速对该地灾情进行监测,主要运用了

A.遥感技术 B.地理信息技术 C.全球定位技术 D.计算计技术

二、综合题

41.下图中的①②③④分别代表不同的山脉,甲代表地形区,乙代表河流名称,回答问题。(12分)

- 13 -

(1)写出下列数字所代表的地理事物的名称:

河流乙 地形甲是

(2)图中甲所示高原位于我国的 (大自然区)的。

(3)乙河为世界上含沙量最大的河流,这是由于甲地区存在着严重的 (环境问题)。其发生的主要的自然原因为 (至少两点)

(4)该地区由于植被破坏造成的生态问题示意图,将下列选项的序号填写图中字母旁。

①洪涝灾害增多 ②水土流失加剧 ③土壤肥力下降

(5) 人口增长和开垦荒地引起的恶性循环如右图所示:

①人均耕地减少 ②破坏植被 ③需要更多劳动力 ④土地退化

从①~④中选出图中各字母所代表的内容(填序号)

A________;B________;C________;D________。

(6)结合所学知识,说明黄土高原水土流失对环境的不利影响。

42.读图“我国四大工程示意图”和相关资料,完成下列各题。(10分)

- 13 -

表2 煤炭和天然气作为能源的特点比较

煤炭

天然气

优点

开采成本低、储存、运输方便、价格便宜

清洁、使用方便、燃烧效率高、比较价格低

缺点

使用不方便、燃烧效率低、废气、废渣排放量大

开采、储运难度大、技术要求高、投资大、回收周期长

资料:我国能源地区分布不均。西气东输工程是从塔里木盆地轮南至上海的输气管道(如图所示)。新疆的天然气非常丰富,但经济发展滞后,相对能源的需求量较小,天然气得不到充分利用。以上海为中心的长江三角洲地区人口稠密、经济发达,能源消费量很大(以煤炭为主)。长期以来这里能源资源贫乏,所需能源主要从外区调入。

(1)试从调出、调入区资源和经济发展特点,分析说明西气东输的原因 _。

(2)西气东输工程的实施对西部经济发展影响有__________(选择填空)。

A.增加就业机会 B.资源优势变经济优势

C.改善生态环境 D.减少财政收入

(3)西气东输工程的实施对东部和沿线地区环境的影响可能有 _。

(4)西气东输工程、南水北调工程都属于资源跨区域调配的范畴,研究此类问题应从几个方面考虑?

43.图中的甲图和乙图为我国的两个区域,读图回答有关问题(10分)

- 13 -

(1)目前两个区域开发的能源资源主要是:甲 、 ,乙 ,将两区域连接在一起的大型工程是 ,这一工程的主要目的是实现能源的跨区域调配。

(2)两个区域内相同的经济作物是 。

(3)随着我国经济的发展,两区域对外贸易不断扩大,分析两区域各自在外贸活动中货物运输采用的主要交通方式。 ; 。

(4) 乙区域最突出的环境问题是 ;解决该问题的措施有哪些?

44.阅读分析下列资料并回答问题。(10分)

目前,土地退化是全世界生态环境问题之一。我国土地荒漠化面积已达267.4万平方千米,约占国土面积的27.4%。防治土地退化已成为我国乃至全世界生态环境建设的重要任务。

(1)将下列正确的代号填入上图中对应的空白框中(每个代号限填一次)(4分)

A.风力作用为主 B.流水作用为主

C.年降水量大且多暴雨 D.年降水量少且不稳定

(2)导致土地退化的不合理的人类活动主要有哪些? (3分)

(3)采取的措施?(3分)

45.根据下列材料,回答问题。(共8分)

材料一:

- 13 -

东北黑土地作为我国唯一且很难再生的重要自然资源,以其耕作层有机质含量高、土壤肥沃、土质疏松、最适宜耕作而闻名于世。但是,这里经过近百年的过度开垦,作为耕作层的黑土层已流失1/3以上,按现在的耕作强度和方式,黑土耕作层再过几十年就有流失殆尽、成为不毛之地的危险。

材料二:东北地区和长江三角洲地区人均耕地面积及谷物单产的比较(2002年)

黑龙江

吉林

辽宁

上海

江苏

浙江

全国

人均耕地面积(km2/人)

0.31

0.21

0.10

0.02

0.07

0.05

0.10

单位面积谷物产量(kg/km2)

4 916

5 872

5 870

7 044

6207

6175

4 885

(1) 针对东北黑土地土壤肥力下降,简述应采取的主要措施。(2分)

(2) 试分析东北地区粮食单位面积产量低于长江三角洲的主要原因。(2分)

(3)计算黑龙江省和江苏省的人均谷物产量(均保留为整数),请说明东北地区粮食商品率高的主要原因。(3分)

(4)今后东北地区农业生产要实现可持续发展,应采取的措施有( )(1分)

A.开垦荒地,扩大耕地面积

B.减少经济作物种植面积,扩大粮食作物种植面积

C.建立化工厂,发展乡镇企业

D.因地制宜发展林牧业,改善生态环境

46.读图及相关资料,回答下列问题。(10分)

资料一:山东省总面积 15.78万平方千米,2007年城镇化水平为46.75%,已经接近47%的世界平均水平。随着环渤海经济圈的崛起,黄河经济带的振兴,2000年到2006年山东从事第二产业的人口从1286万增加到1870.3万。近年来山东已成为中国经济最发达的省份之一。

水果产区

黄海

渤海

- 13 -

(1)从资料和图表中可以看出,山东省工业化主要表现在 、 。

(2)从图10中可以看出山东省城市化快速推进主要表现在 、 。

(3)山东省城市化过程中出现的环境问题可能有 、 (答出两项即可)。

(4)山东省是我国著名的水果之乡,你认为城市化对这一地区的水果生产有什影响,试说明理由。

- 13 -

(5)简述山东省城市化对该区域经济发展的影响。

高二地理(8、9、12、13班)

参考答案

1. D 2.C 3. B 4.C 5. D 6. D 7.C 8.B 9.D 10.B

11.A 12.D 13.A 14.B 15. A 16.C 17.B 18.C 19.A 20. C

21.B 22.B 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.B 29.D 30.D

31.A 32.C 33.C 34.C 35. C 36.C 37.B 38.A 39.D 40.A

41.(1)黄河 黄土高原 (2分) (2)东部季风区(1分) (3)水土流失 降水强度多集中且多暴雨, 土质疏松 地处过渡地带,生态环境比较脆弱 滑坡、塌陷、泥石流等时有发生,从而加剧了水土流失(2分) (4)A 2 B 1 C 3 (2分) (5) A ① B ② C ④ D③(2分)(6)①耕地土层变薄,土壤养分流失,耕地质量下降,导致农作物单位面积产量下降。②造成当地生态环境恶化,直接或间接地诱发和加剧了自然灾害。③使大量泥沙汇入黄河,黄河泥沙含量剧增。大量泥沙淤积在河床,使下游河床抬高,成为地上悬河,严重威胁着两岸地区人民的生命财产安全。

42. (1)3分 天然气分布不均 经济发展不平衡 天然气对环境污染小

(2)2分 A B (3)2分 环境质量改善 生态良性发展

(4)3分 调入、调出区的资源分布状况、经济发展水平加以分析

做到资源和经济优势互补

在工程实施中注意环境保护、达到可持续发展的目的

43.(1)石油、天然气 核能 西气东输 (2)棉花 (3)铁路 海运

(4)大气污染和水污染

- 13 -

调整产业结构,实现产业结构多元化;治理污染,营造绿色空间

44.⑴略 ⑵过度开垦,过度放牧,过度樵采,不合理利用水资源 ⑶控制人口增长,提高人口素质 退耕还林草 合理放牧 合理利用水资源 恢复天然植被,植树稙草,如三北防护林, 多途径解决农牧区的生活能源问题

45.⑴①注意加强黑土的培肥,增施有机肥,例如秸秆还田、草粮轮作、种植绿肥作物等;(1分)②植树造林,加强对坡面、沟壑进行治理,达到保护土壤的目的。(1分)

⑵①东北地区纬度较高,主要为中温带和寒温带季风气候,水热条件较差,农作物只能一年一熟;(或长江三角洲纬度较低,主要为亚热带季风气候,水热条件好,农作物可一年两熟,所以单产高);(1分) ②东北地区农业科技投入较低。(1分)

⑶ 黑龙江:1524 江苏:434 (2分) 东北地区人均耕地多,人均粮食产量多,所以商品率高(1分) ⑷D(2分)

46.⑴2分 工业产值增加 从事第二产业的人口增加

⑵2分 城市面积增加 城市人口占总人口比重上升

⑶空气污染 水污染 固体废弃物污染 噪音污染(一个要点1分,两个满分)。

⑷2分

有利,随着城市人口增加对水果需求增加,带来广阔市场。

不利,城市发展使农业用地减少,水果种植受到影响。

(答案合理即给分)

⑸2分

城市化使城市不断发展,成为区域发展的经济中心;

区域经济水平的提高,又促进城市的发展。

- 13 -