- 297.00 KB

- 2023-12-01 发布

第二单元 第5课 秋天的怀念

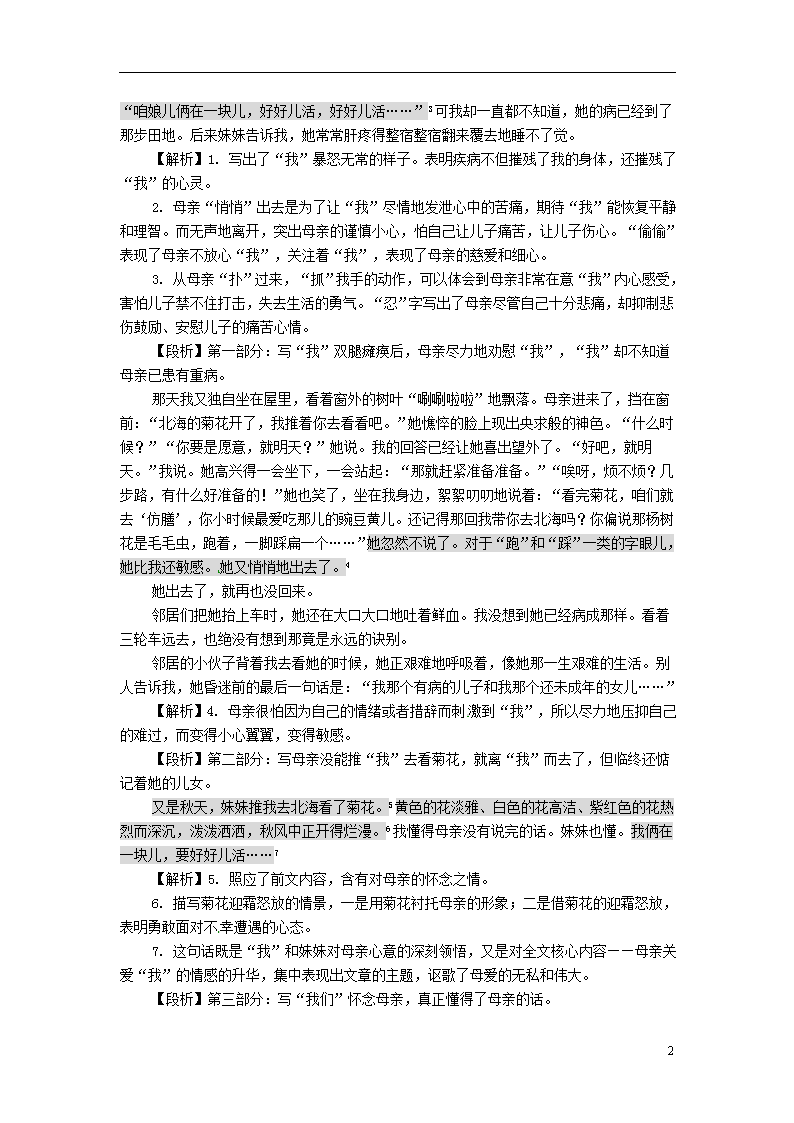

史铁生(1951—2010),原籍河北涿县,1951年出生于北京,1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。史铁生创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。2002年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。代表作有散文集《病隙碎笔》《我与地坛》,小说《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》《务虚笔记》《昼信基督夜信佛》。

作者二十一岁的时候,突然得了一次重病,导致高位截瘫,也就是在那一年,他的母亲也去世了。后来,在他的许多文章里都写到了他的母亲,纵观他的成长之路,其实就是母亲用生命代价铺就的。《秋天的怀念》便是怀念母亲的的文章。在此文中,作者借助对几件平常的小事的细致描写,来表达母子之间的似海深情,歌颂了伟大而无私的母爱。

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。1母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。2当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我活着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:

6

“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”3可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

【解析】1. 写出了“我”暴怒无常的样子。表明疾病不但摧残了我的身体,还摧残了“我”的心灵。

2. 母亲“悄悄”出去是为了让“我”尽情地发泄心中的苦痛,期待“我”能恢复平静和理智。而无声地离开,突出母亲的谨慎小心,怕自己让儿子痛苦,让儿子伤心。“偷偷”表现了母亲不放心“我”,关注着“我”,表现了母亲的慈爱和细心。

3. 从母亲“扑”过来,“抓”我手的动作,可以体会到母亲非常在意“我”内心感受,害怕儿子禁不住打击,失去生活的勇气。“忍”字写出了母亲尽管自己十分悲痛,却抑制悲伤鼓励、安慰儿子的痛苦心情。

【段析】第一部分:写“我”双腿瘫痪后,母亲尽力地劝慰“我”,“我”却不知道母亲已患有重病。

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。4

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

【解析】4. 母亲很怕因为自己的情绪或者措辞而刺激到“我”,所以尽力地压抑自己的难过,而变得小心翼翼,变得敏感。

【段析】第二部分:写母亲没能推“我”去看菊花,就离“我”而去了,但临终还惦记着她的儿女。

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。5黄色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。6我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……7

【解析】5. 照应了前文内容,含有对母亲的怀念之情。

6. 描写菊花迎霜怒放的情景,一是用菊花衬托母亲的形象;二是借菊花的迎霜怒放,表明勇敢面对不幸遭遇的心态。

7. 这句话既是“我”和妹妹对母亲心意的深刻领悟,又是对全文核心内容——母亲关爱“我”的情感的升华,集中表现出文章的主题,讴歌了母爱的无私和伟大。

【段析】第三部分:写“我们”怀念母亲,真正懂得了母亲的话。

6

通过细节描写表达人物情感

史铁生借助对平常小事的细致描写,在细致的观察中,刻画了一位坚强、无私、伟大的母亲形象,表达了母子之间的似海深情。文章非常注意人物的对话、动作、神态这些细节的刻画。比如“母亲进来了,挡在窗前”句中“挡”看似平常,实则独具匠心,暗含着这是母亲有意的动作,怕“我”看到落叶凋零的飘遥景象,而触景伤情,产生伤感痛苦,甚至是绝望的心情,从而失去对生活的信心,同时写出母亲希望“我”能正视自己,而不是逃避。此外还有“悄悄”“偷偷”“眼边红红的”等关于母亲的细节描摹,母亲悄悄出去是为了让“我”尽情地发泄心中的苦痛,期待“我”能恢复平静和理智。而无声地离开,突出母亲的谨慎小心,怕自己让儿子痛苦,对儿子的理解,为儿子伤心。“偷偷”表现了母亲不放心“我”,关注着“我”,母亲的慈爱和细心。“眼边红红的”表现了母亲强忍内心的悲伤,母亲无私的关爱,呵护儿子。细节描摹,是使文章,尤其记叙文升格的关键途径。

我与地坛 (节选)

史铁生

一

我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际上就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之,只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了,而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京,就一直住在离它不远的地方——五十多年间搬过几次家,可搬来搬去总是在它周围。而且是越搬离它越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

6

自从那个下午我无意中进了这园子,就再没长久地离开过它。我一下子就理解了它的意图。正如我在一篇小说中所说的:“在人口密聚的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。”

两条腿残废后的最初几年:我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道:“没处可去我便一天到晚耗在这园子里。跟上班下班一样,别人去上班我就摇了轮椅到这儿来。园子无人看管,上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过,园子里活跃一阵,过后便沉寂下来。”“园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜荫凉,我把轮椅开进去,把椅背放倒,坐着或是躺着,看书或者想事,撅一杈树枝左右拍打,驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。”这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

除去几座殿堂我无法进去,除去那座祭坛我不能上去而只能从各个角度张望它,地坛的每一棵树下我都去过,差不多它的每一米草地上都有过我的车轮印。无论是什么季节,什么天气,什么时间,我都在这园子里呆过。有时候呆一会儿就回家,有时候就呆到满地上都亮起月光。记不清都是在它的哪些角落里了,我一连几小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年,最后事情终于弄明白了:一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。这样想过之后我安心多了,眼前的一切不再那么可怕。比如你起早熬夜准备考试的时候,忽然想起有一个长长的假期在前面等待你,你会不会觉得轻松一点?并且庆幸并且感激这样的安排?

剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的,不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终生的魔鬼或恋人。所以,十五年了,我还是总得到那古园里去,去它的老树下或荒草边或颓墙旁,去默坐,去呆想,去推开耳边的嘈杂理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。味道是最说不清楚的,味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难以记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。所以我常常要到那园子里去。

二

现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问

6

而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求。现在我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过最坏的准备了,但她从来没有对我说过“你为我想想”。那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

有一次与一个作家朋友聊天,我问他学写作的最初动机是什么,他想了一会说:“为我母亲。为了让她骄傲。”我心里一惊,良久无言。回想自己最初写小说的动机,虽不似这位朋友的那般单纯,但如他一样的愿望我也有,且一经细想,发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。

在我的头一篇小说发表的时候,在我的小说第一次获奖的那些日子里,我真是多么希望我的母亲还活着。我便又不能在家里呆了,又整天整天独自跑到地坛去。心里是没头没尾的沉郁和哀怨,走遍整个园子却怎么也想不通:母亲为什么就不能再多活两

6

年?为什么在她儿子就快要碰撞开一条路的时候,她却忽然熬不住了?莫非她来此世上只是为了替儿子担忧,却不该分享我的一点点快乐?她匆匆离我去时才只有四十九岁呀!有那么一会,我甚至对世界对上帝充满了仇恨和厌恶。后来我在一篇题为“合欢树”的文章中写道:“我坐在小公园安静的树林里,闭上眼睛,想,上帝为什么早早地召母亲回去呢?很久很久,迷迷糊糊的我听见了回答:‘她心里太苦了,上帝看她受不住了,就召她回去。’我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过。”小公园,指的也是地坛。

只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。上帝的考虑,也许是对的。

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去。我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

6