- 34.00 KB

- 2021-06-02 发布

哈三中2017-2018学年度下学期

高二第一次验收考试 历史 试卷

一、选择题(共25小题,共50分)

1.秦朝规定:急行文书或皇帝诏书,必须即刻传达,不得有片刻滞留。后世的王朝对车马传递也有明确的法律规定,这说明古代中国政府

A.关注各地经济文化交流 B.重视中央集权的强化

C.着力完善全国交通网络 D.拥有完善的法律体系

2. 历史学家白钢对中国封建专制的基本特征有如下描述:政治层面,一是有权就有一切,二是家长制,三是官僚政治;经济层面,一是以封建地主土地所有制为其经济基础,二是以自然经济为基本面貌的封建生产方式,文化层面一是推行蒙昧主义,二是天命观。其中“有权就有一切”、“家长制”、“官僚政治”、“蒙昧主义”分别是指

A.三公九卿制、宗法制、中央集权制、道家思想

B.皇帝制度、宗法制、中央集权制、法家思想

C.三公九卿制、宗法制、中央集权制、迷信思想

D.皇帝制度、宗法制、中央集权制、儒家思想

3. 东汉时期一些专攻经学讲授的家族,其父子、门人和再传弟子都能在朝廷身居显位,由经学起家变成门阀士族。据此推断当时

A.儒学开始成为正统学说 B.政权面临四分五裂

C.社会阶层的流动性加强 D.察举制度存在弊端

4. 史料记载,唐代节度使“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财富。”出现这一局面的主要原因是

A.平定安史之乱的需要 B.节度使权力过于集中

C.少数民族首领的叛乱 D.边疆军务强化的需要

5. 武则天执政时,不经三省长官而自行任命官员,被当时的宰相刘祎之批评:“不经凤阁鸾台,何名为敕!”“凤阁鸾台”指的是

A.尚书省与礼部 B.中书省与门下省

C.门下省与尚书省 D.尚书省与吏部

6. 清代汪由敦曾指出,明代士大夫奏章往往言辞激烈,或指斥皇帝、或弹劾高官,目的多是沽名钓誉,不符合为臣之道。这一观点表明汪氏

A.反对士大夫群体的言论 B.力图维护君主的权威

C.极力维持官僚机构制衡 D.赞赏清代政治的清明

7. 在西周时期,同宗兄弟有的共居共财、有的虽异居却也共财。而到了春秋战国时期,财产个体私有的小家庭逐渐崛起,个体家庭观念日渐兴盛,导致这种社会风气变化的主要原因是

A.农业生产耕作方式的转变 B.宗法制受到挑战

C.春秋战国时公民意识增强 D.中央集权被削弱

8. 两宋的土地交易十分活跃,田宅典卖逐渐制度化。南宋初年,政府规定田宅典卖者纳税印契,均价每亩约五贯,税率约8%,一次就征收到四千万贯。这种现象间接造成

A.土地兼并现象缓解 B.自耕农的衰退

C.中央财政收入大增 D.商品经济繁荣

9. 隋唐时期,城市中造纸、冶铜、制棉等行业出现了行会,并有公推的长老,对内掌管行务,对外负责处理与其他行业及官府之间的关系,配合政府维持市场秩序。这反映了隋唐时期手工业

A.出现了政府垄断现象 B.突破了政府管理

C.与市场联系逐渐紧密 D.行业间竞争激烈

10. 北魏时期均田制规定奴婢也可授田,耕牛也可授田。而到唐初,虽继续推行均田制,但取消了对奴婢、耕牛的授田。这一变化主要反映了

A. 世家大族势力的衰落 B. 国家掌握的土地数量减少

C. 均田制度的逐渐衰落 D. 奴婢的社会地位严重下降

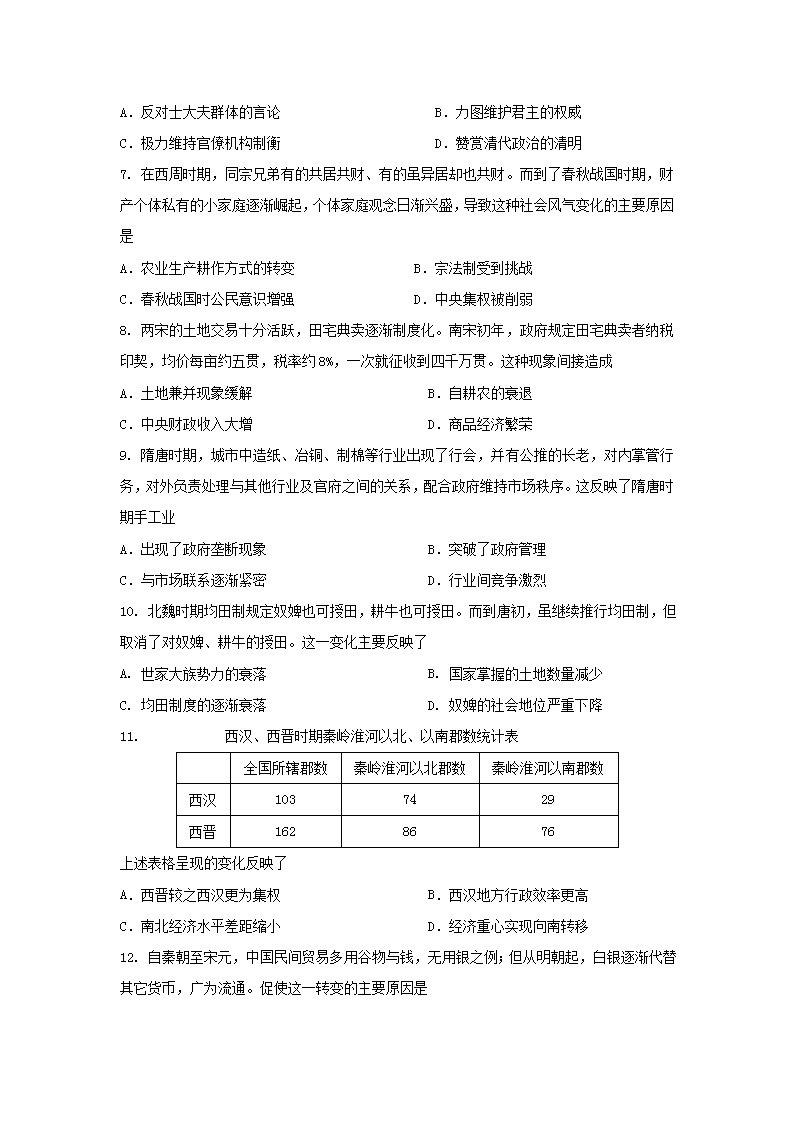

11. 西汉、西晋时期秦岭淮河以北、以南郡数统计表

全国所辖郡数

秦岭淮河以北郡数

秦岭淮河以南郡数

西汉

103

74

29

西晋

162

86

76

上述表格呈现的变化反映了

A.西晋较之西汉更为集权 B.西汉地方行政效率更高

C.南北经济水平差距缩小 D.经济重心实现向南转移

12. 自秦朝至宋元,中国民间贸易多用谷物与钱,无用银之例;但从明朝起,白银逐渐代替其它货币,广为流通。促使这一转变的主要原因是

A.资本主义萌芽的产生 B.商业环境的逐渐宽松

C.商品经济的高度发达 D.区域间长途贩运发展

13. 明朝建立后,朱元璋坚信“农桑”才是“治国、平天下”的根本,他屡次宣布“通番禁令”,实行闭关锁国的海禁政策。这能证明

A.海禁令主要是内忧外患的产物 B.小农经济是明清经济衰落的根源

C.经济模式与政治体制密不可分 D.明初海禁令受遭西方入侵的影响

14. 在儒家传统里,一个思想性的人物,支持他生活的一个最强烈因素不是思想本身的探索,而是历史文化的使命和社会风教的责任。据此,儒家更关注

A.忠君行道 B.著书立说 C.历史研究 D.世界影响

15. 春秋后期,自由讲学蓬勃兴起。在齐国,国君还筑有宏大的稷下学宫,容纳数百千人,专供各派学者到此“不治而议论”。当时的自由讲学

A.均主张社会变型 B.得到了各诸侯国的采纳

C.否定了传统观念 D.推动了文化教育的发展

16. 汉武帝时期,儒家士大夫据《春秋》之经义断狱成为当时风气。不仅如此,他们还常常根据其他儒家经义断狱,史家称之为“引经决狱”。“引经决狱”风气的盛行反映了当时

A.汉武帝时期社会秩序动荡 B.儒学成为正统思想

C.司法案件的处理缺乏统一 D.儒法思想合二为一

17. 宋明理学作为儒学发展的一个阶段,带有明显的哲理化特点。以下各项中,反映了宋明理学这一特点的是

A.建构起天人一统的系统图式 B.以儒家伦理道德为哲学核心

C.为维护封建统治秩序服务 D.提出“存天理,灭人欲”的道德主张

18. 明清小说中很多作品把“情”和“欲”放在“理”或“礼”之上,充分肯定人的感情和欲望的合理性,抨击门当户对的传统婚姻观念。这主要是因为

A.市民阶层发展 B.礼教地位动摇 C.社会道德败坏 D.小说创作繁荣

19. 古希腊城邦建立之初所征服的本地居民,原来是依附民或农奴身份。商品货币关系的发展,以及人力的缺乏,必定使他们上升到了自由民的地位。这些自由民,连同希腊本土来的新移民,构成城邦的非贵族的平民大众。这表明

A.城邦公民权利对外邦人开放 B.殖民运动促成了希腊的政治共同体

C.城邦民主改革加速民族认同 D.社会阶级关系的变化催生了新秩序

20.

雅典城邦市政广场的母亲神圣殿同时也是公共档案馆,城邦所有的法律法令、公民大会和500人会议的决议都存放于此。露天剧场又并非只是观看戏剧的娱乐场所,也常用作政治活动的空间。这种建筑设计意图在于

A.宣扬神权至上的观念 B.保障民主政治的实施

C.增强公民参政的意识 D.维护统治阶级的利益

21. 在古代雅典,主持审判的庭审官依据成文法律的字面含义向人民陪审团作解释,陪审团则根据这些解释及其理解进行判断投票,庭审官最终根据对投票的统计结果做出判决。 据此可知在古代雅典

A.注重对事实和法律的分析 B.司法制度融合了民主制度

C.形成严谨完备的司法程序 D.法律是正义与理性的体现

22. 法国学者莱昂•罗斑在论述指着学派时指出:“在这个国度中,一切公民对于他这城邦的事务的处理或领导都有一份,并且只要靠言辞来取得个人的优越地位。”由此看来,智者学派的兴起主要是因为

A.古希腊思想家的推动 B.雅典浓郁的文化氛围

C.功利主义思想的诱导 D.雅典民主政治的繁荣

23. 最初,罗马法中“公共犯罪行为”主要包括谋杀、烧毁庄稼、搬运界石、叛逆等有限的几种,到了四世纪则增加了拐卖人口,选举舞弊、贪污、囤积居奇粮食等新内容。这表明罗马法

A.由公民法发展为万民法 B.法律体系逐渐完备

C.法条的应用具有灵活性 D.注重维护社会稳定

24. 有学者指出,“罗马人”是一个法律概念。从习惯法到成文法、从公民法到万民法,“罗马人”的范围不断扩大,但其核心标准依然是

A.是否拥有共同的血缘 B.是否具有自由人身份

C.是否属于奴隶主阶层 D.是否获得罗马公民权

25. 罗马法律规定,“抗辩是赋予被告的一种辩护手段。因为往往会发生这种情形,即原告所提起的诉讼本身是有合法根据的,但是对被告来说是不公平的。因此,为驳回原诉,你有权提出基于胁迫或欺诈的抗辩,或基于事实之抗辩。”这反映了当时的罗马法

A.注重保护个人权利 B.坚持司法公正的原则

C.缺乏法律的严肃性 D.维护贵族利益的宗旨

二、非选择题(共2小题,共50分)

26. 阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 “唐宋变革论”,最早是由日本学者内藤湖南提出的,被欧美学者称为“内藤假说”。“唐宋变革”是指中唐至北宋的变革,并非仅指唐宋之际。其核心主张是,从唐到北宋是一个从贵族政治转向君主独裁体制的过程。所谓君主独裁,就是把权力集中到皇帝一人手上,并通过与之配套的官僚体制来展现这种权力。在内藤看来,这种特殊形态的君主独裁制贯穿了北宋以后的中国社会,而君主独裁下的社会阶层反而相对平等,也就是平民社会取代了贵族社会。迄今仍有很多历史学者将唐朝的三省制视作较为合理的官僚制度,但内藤将其理解为贵族制度,即体现了贵族力量和君权的妥协,按照皇帝意旨由中书省写下来的诏书,门下省有权审阅、驳议,因此门下省就代表了贵族的意志。

——摘编自陆扬《唐宋变革论错在哪?》

材料二 由中国学者王瑞来提出的“宋元变革论”,从南宋历元,跟明清、乃至近代的联系来观察历史。其核心主张是,宋元大变革使中国社会开始向近代转型。经济高度发达的江南,最近最直接的基础是南宋和元代。……南宋政府的多次发行的纸币会子已成为社会主要支付手段,在“钱楮并用”的基础上,贵金属称量货币白银也开始跻身于流通领域。特殊的国际政治格局之下,依托江南发达的商品经济,历来的“头枕三河,面向西北”的立国态势,在南宋终于彻底转向为“头枕东南,面向海洋”。“宋人们的生活环境,与过去中国的状况相比,具有划时代的变化,靠近了现代的我们。”

——摘编自王瑞来《从近世走向近代——宋元变革论述要》

(1)根据材料一并结合所学知识,运用相关史实说明“君主独裁制贯穿了北宋以后的中国社会”,并简要评析内藤湖南对唐代三省制的认识。(13分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析北宋时期出现“平民社会”的历史条件,并概括指出南宋以后“靠近了现代”的社会现象。(12分)

27. 阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 在春秋末期以前,是根据案情的轻重来判罪,虽然有成文的法律,但却是秘密的,并不公之于众。公元前536年,郑国的子产“铸刑书”,将法律条文铸在鼎上公布于众,这是中国古代第一次公布法律。在子产公布法律23年后,晋国大臣赵鞅、荀寅将该国法典铸在铁鼎上公布于众,这是新势力在晋国取得政权后采取的一项重大措施。“铸刑鼎”公布法律,从形式上看,与先王“不为刑辟”的传统不符;从内容上看,与西周以来的“礼”相违背。因此,遭致叔向、孔子等人的抨击。

——摘编自曾宪义《中国法制史》

材料二 罗马建立共和国后,执掌法律(主要是不成文的习惯法)完全被贵族祭祀团所垄断。遇有讼争,法官徇情枉法,袒护贵族,平民备受欺凌;加上当时高利贷盛行,利率毫无限制,债务奴隶制使平民处于难以生存的境地。贵族的专横激起了平民的反抗,纷纷要求制定成文法。经过8年的激烈斗争,到公元前454年,贵族和平民互相让步,立法委员全部由贵族担任,但法律须经有平民参加的军伍大会通过才能生效。公元前451—450年将制定的法律刻在板子上,公布于罗马广场,此即《十二铜表法》。

——摘编自周枏《罗马法原论》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括郑国“铸刑书”与古罗马《十二铜表法》出现的背景。(12分)

(2)根据材料,比较晋国“刑书”与古罗马《十二铜表法》的异同。(8分)

(3)根据材料并结合所学知识,说明郑国“铸刑书”与古罗马《十二铜表法》共同的历史作用。(5分)