- 53.00 KB

- 2021-05-28 发布

- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报QQ:3215808601

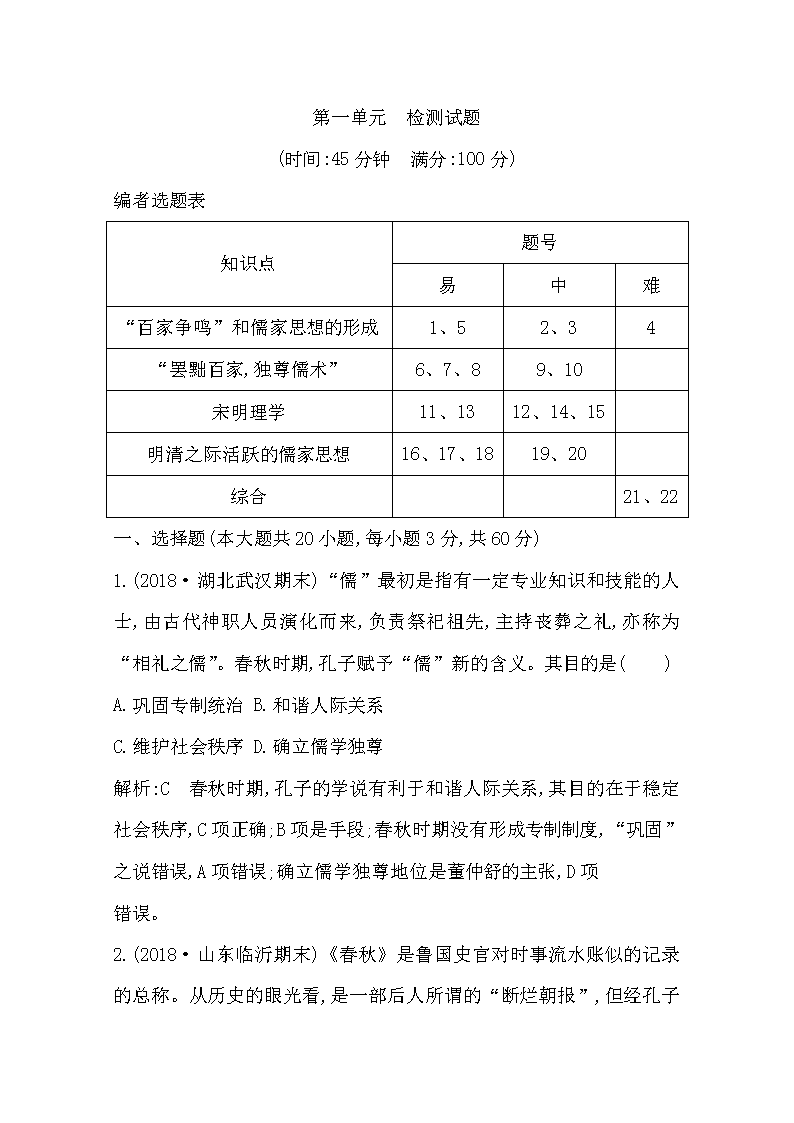

第一单元 检测试题

(时间:45 分钟 满分:100 分)

编者选题表

知识点

题号

易 中 难

“百家争鸣”和儒家思想的形成 1、5 2、3 4

“罢黜百家,独尊儒术” 6、7、8 9、10

宋明理学 11、13 12、14、15

明清之际活跃的儒家思想 16、17、18 19、20

综合 21、22

一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1.(2018·湖北武汉期末)“儒”最初是指有一定专业知识和技能的人

士,由古代神职人员演化而来,负责祭祀祖先,主持丧葬之礼,亦称为

“相礼之儒”。春秋时期,孔子赋予“儒”新的含义。其目的是( )

A.巩固专制统治 B.和谐人际关系

C.维护社会秩序 D.确立儒学独尊

解析:C 春秋时期,孔子的学说有利于和谐人际关系,其目的在于稳定

社会秩序,C 项正确;B 项是手段;春秋时期没有形成专制制度,“巩固”

之说错误,A 项错误;确立儒学独尊地位是董仲舒的主张,D 项

错误。

2.(2018·山东临沂期末)《春秋》是鲁国史官对时事流水账似的记录

的总称。从历史的眼光看,是一部后人所谓的“断烂朝报”,但经孔子

修订整理后,成为儒家典籍,被后世统治者所推崇。原因在于其( )

A.反映了新兴地主阶级的要求

B.具有了伦理教育的功能

C.起到了维护贵族社会的作用

D.确立了纪传体史学体裁

解析:B 《春秋》原书仅仅是对事件的记录,并无评价类内容。孔子在

修订整理《春秋》过程中,对历史事件根据儒家的思想观点进行了评判,

反映了儒家的伦理道德要求,这就是所谓的“春秋笔法”,这样就给社

会树立了道德评价标准,B 项正确。

3.孟子将人民、社稷和君主排定了位次。人民排在第一位,社稷排在第

二位,而一国之君则排在最后一位。这一排名( )

A.是当时社会的真实体现 B.体现了孟子的民本思想

C.说明孟子反对君主制度 D.反映了社会民主化倾向

解析:B 战国时期社会的真实体现是一国之君排在首位,故 A 项错误;

人民排在第一位,一国之君排在最后一位,体现的是孟子民贵君轻的民

本思想,不是反对君主制度,故 B 项正确,C 项错误;社会民主化倾向是

在近代,故 D 项错误。

4.先秦诸子理论着眼的角度和论述的根据虽然各有不同,但都认为应

该由独一无二的君主来治理天下。这反映出( )

A.只有君主专制才能维护社会的安定

B.结束分裂实现集权已成为诸子共识

C.先秦诸子阶级属性没有本质上区别

D.诸子希望恢复周王天下共主的地位

解析:B 根据所学知识可知,春秋战国时期社会动乱,列国纷争,人们

希望出现一个统一的国家,所以结束分裂实现集权成为诸子的共识,B

项符合题意;A 项说法过于绝对,排除;C 项说法错误,先秦诸子阶级属性

有本质区别,排除;D 项说法错误,排除。

5.(2018·河南南阳期中)“少则得,多则惑”“故物或损之而益,或益之

而损”。这些观点出自先秦( )

A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家

解析:A 材料反映的是“少”与“多”、“得”与“惑”、“损”与“益”

之间的一种相互转换,这种朴素的辩证法思想是春秋时期道家学派创

始人老子的思想观点,A 项正确;先秦儒学的主要观点是孔子的“仁”和

“礼”、孟子的“仁政”以及荀子的“礼法并施”和“君舟民水”,并

没有朴素的辩证法思想,B 项错误;先秦法家的主要主张是“中央集权”

和“今必胜昔”,同样没有辩证法的观点,C 项错误;先秦墨家的思想观

点是“兼爱”“非攻”“尚贤”“节用”“节葬”等,也没有辩证法的思想,D

项错误。

6.董仲舒曾说:“春秋之义,国有大丧者,止宗庙之祭,而不止郊祭(古代

帝王在郊外祭拜天地的典礼),不敢以父母之丧,废事天地之礼也。”董

仲舒此言的主要目的是( )

A.强调尊天地而贵君权 B.说明等级礼仪的重要性

C.确立儒学的独尊地位 D.阐述君主专制需要神学

解析:A 据材料“春秋之义,国有大丧者,止宗庙之祭,而不止郊祭(古

代帝王在郊外祭拜天地的典礼),不敢以父母之丧,废事天地之礼也”,

董仲舒此言的主要目的是强调尊天地而贵君权,而不是阐述君主专制

需要神学,故 A 项正确,D 项错误;材料中没有等级礼仪的信息,故 B 项错

误;材料中也没有关于儒学地位的信息,故 C 项错误。

7.(2019·江苏南京调研)萧公权说:“董子虽以言灾异下吏,然观汉书

‘天文’‘五师’两志所述,足知‘天人相与’已成为西京之显学,而仲

舒乃其重要之大师。抑吾人当注意,董子言天人,其意实重革命而轻受

命,详灾异而略祯祥。”他认为该学说( )

A.遭到了封建士大夫的批判

B.迎合君主谋取权位的需要

C.限制君权以防止专制弊端

D.鼓吹革命推动反专制斗争

解析:C “抑吾人当注意,董子言天人,其意实重革命而轻受命,详灾异

而略祯祥”表明董仲舒的天人感应思想重在限制君权,而非迎合君主谋

取权位的需要,重灾异并以警示统治者自省,而非表祥瑞,故 C 项正确;B

项错误,A 项在材料中体现不出,D 项为近代思想。

8.(2019·百校联盟摸底)从汉武帝开始,中华大地从东北到西南,从草

原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不断染儒风,最终成为儒学

的教化之地。这主要是由于,汉代儒学( )

A.讲究尊卑贵贱的等级秩序

B.崇尚天人合一

C.倡导大一统的政治伦理观

D.主张君权神授

解析:C “中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治

所及之地,无不断染儒风,最终成为儒学的教化之地”体现的是大一统

的伦理观,故 C 项正确。

9.(2018·河南周口期末)汉武帝时,《春秋》一书所记史事在判案时也

用作参考。东汉以来马融、郑玄等儒学大师对法律的注释也具有法律

效力。据此可知,两汉用儒家思想判案( )

A.否定了先秦以来以法治国的理念

B.标志着儒家独尊的封建正统地位确立

C.使法律丧失调整社会矛盾的作用

D.有利于发挥以法促善的社会教化功能

解析:D 两汉用儒家思想判案,反映出儒法的融合,有利于发挥以法促

善的社会教化功能,故 D 项正确。A 项“否定了”表述绝对;B 项是在汉

武帝时期,而材料为“两汉”;C 项法律仍为调整社会矛盾的工具,材料

体现的是以礼入法。

10.有学者说:“儒家思想自先秦到汉代是一个从理想主义到现实主义

的过程,完成了一次从‘山中客’到‘朝上臣’的转变。”导致这次转

变的最关键因素是( )

A.汉初实行了“独尊儒术” B.“百家争鸣”局面的结束

C.董仲舒新儒学的创立 D.太学教育体系的建立

解析:C 材料中“这次转变”是在汉武帝时,而非汉初,故 A 项错误;“百

家争鸣”局面的结束是“这次转变”的结果,而非“导致这次转变”,

故 B 项错误;董仲舒适应汉武帝加强中央集权的需要,提出“罢黜百家,

独尊儒术”的主张,汉武帝接受董仲舒的建议并付诸实践,故 C 项正确;

太学是“这次转变”的表现之一,故 D 项错误。

11.“传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成

以哲学形上学作基础的哲学理论体系。就此而言,它体现着宋明理学家

们融合创造的哲学智慧。”下列对这一“哲学智慧”理解最准确的是

( )

A.强调人的社会责任和历史使命,并且凸显人性的尊严

B.吸收佛老思想使儒学注重宇宙本体与个人修养相结合

C.融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成了新儒学

D.强化了儒家纲常伦理道德并借此维护封建专制统治

解析:B 理学以儒家思想为基础、吸取佛教和道教思想,从万事万物的

本原出发来解释儒学,使儒学逐渐思辨化和系统化,使儒学具有“哲学

智慧”,B 项正确。A、D 两项都属于儒学的内容,但无法体现儒学的“哲

学智慧”,故错误。C 项是汉代董仲舒的思想内容,不属于宋明理学,C

项错误。

12.(2018·福建厦门期中)《红楼梦》中,贾宝玉的父亲让仆人转告贾

府私塾老师说:“什么《诗经》、古文,一概不用虚应故事,只是先把‘四

书’一气讲明背熟,是最要紧的。”据此推断符合史实的结论是( )

A.理学居于统治地位,“四书”更受重视

B.孔子权威地位动摇,《诗经》遭到轻视

C.科举制度弊端暴露,富家子弟弃儒从商

D.《红楼梦》取材于现实,反映宋代生活

解析:A 据题干及所学知识可知,明清时期理学居于统治地位,从题干

中“只是先把‘四书’一气讲明背熟,是最要紧的”可以看出,“四书”

更受重视,故选 A 项。明清时期,儒学仍是官方的正统思想,孔子的权威

地位不可能动摇,故 B 项错误;C 项“四书”倍受重视,正因为其为科举

考试的教科书,故 C 项错误;《红楼梦》是清代小说,不能反映宋代生活,

故 D 项错误。

13.学者蔡仁厚提出:“(理学)复活了先秦儒家的形上智慧,使天道性命

(心性义理)之学,内圣成德之教,重新光显于世。”这表明他认为理学

( )

A.以先秦儒学重塑社会道德价值观念

B.使先秦儒学发展为人性修养的学说

C.以先秦儒学来对抗佛道学说的冲击

D.在佛道学说体系之中发展先秦儒学

解析:A 根据材料“(理学)复活了先秦儒家的形上智慧,使天道性命

(心性义理)之学,内圣成德之教,重新光显于世”可知其认为理学以先

秦儒学重塑社会道德价值观念,A 项正确;理学并不是使先秦儒学发展

为人性修养的学说,而是“复活”,B 项错误;理学本身目的并不是来对

抗佛道的冲击,C 项错误;理学并不是在佛道学说体系之中,而是在儒学

体系中,D 项错误。

14.(2018·陕西西安期中)清人戴震说过:“酷吏以法杀人,后儒以理杀

人”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之。”对这两句话的理解最

准确的是( )

A.批判了清政府刑罚吏治的严酷

B.看到了宋明理学压抑扼杀人性

C.主张日常生活应遵循理学观念

D.肯定宋明理学维护了清朝统治

解析:B “酷吏以法杀人”指酷吏利用法律进行刑罚处置,并未明确朝

代指向,故 A 项错误;“后儒以理杀人”“死于理”反映了宋明理学对人

性的束缚,故 B 项正确;材料主体是对理学的批判,并未强调对理学观念

的遵守,故 C 项错误;题干强调理学对人性的束缚,不是肯定其有利于维

护统治,故 D 项错误。

15.学者郭齐勇指出,王阳明“知行合一”是建立在“心即理”的思想

基础上的。所以,我们要联系王阳明“心即理”的思想,来分析和讨论

他的“知行合一”说。这表明( )

A.王阳明没有冲破宋明理学的藩篱

B.“心即理”思想构筑起陆王心学

C.郭齐勇批判王阳明思想的局限性

D.“知行合一”现实价值非常突出

解析:A 根据材料“王阳明‘知行合一’是建立在‘心即理’的思想

基础上的”看出王阳明的思想仍然是理学的范畴,A 项正确;“心即理”

思想是陆王心学的基础,而材料强调王阳明“知行合一”与“心即理”

思想的关系,B 项错误;材料也没有涉及王阳明思想的局限性,C 项错误;

材料没有涉及“知行合一”现实价值,D 项错误。

16.明末李贽说:“夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足

也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”其意在于

( )

A.维护封建礼教 B.反对思想教条

C.重塑孔子权威 D.反对儒家思想

解析:B 材料反映了李贽对盲从孔子的批判,体现了其反对思想教条,

故 B 项正确,A、C 两项错误。李贽只是反对儒家思想中的某些部分,并

不是反对儒家思想,故 D 项错误。

17.(2018·广东清远期末)明末清初,有学者认为:“君子之为学,以明

道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉。”据材料可

知( )

A.学者提倡经世致用之学

B.学者提倡君主应以文学救世

C.学者主张“心性空谈”

D.学者主张从根本推翻宗法专制制度

解析:A 由材料中“君子之为学,以明道也,以救世也”可以看出该学

者主张经世致用,A 项正确;材料主张知识分子做学问在于对国家社会

有益,而非指“君主文学救世”,B 项错误;材料中学者反对空谈,C 项错

误;材料没有涉及推翻宗法专制制度,明末清初的思想家还只是对儒家

思想的弊端或者君主专制抨击,D 项错误。

18.顾炎武在《日知录》中指出:“大将杀人,非大将杀人,天子实杀

之……官吏杀人,非官吏杀之,天子实杀之。杀人者众手,实天子为之大

手。”其言论主要立足于( )

A.倡导经世致用哲学

B.批判道学家们虚伪的说教

C.抨击君主专制制度

D.建立自由平等的新型社会

解析:C 经世致用主要强调研究学问要和实际相结合,与材料无关,A

项错误;材料没有涉及道学家的虚伪说教,B 项错误;根据材料“大将杀

人,非大将杀人,天子实杀之……官吏杀人,非官吏杀之,天子实杀之。

杀人者众手,实天子为之大手”尤其是“天子实杀之”可以看出,顾炎

武的目的在于抨击君主专制制度,C 项正确;明清时期的思想家还没有

提出建立自由平等的新型社会的构想,D 项错误。

19.西方科学的传入,使“明清之际的知识分子从一种传统封闭的状态

中摆脱出来,突破陈旧保守的思维模式,为中国的知识和文化带来了一

场前所未有的新刺激”。材料中的“新刺激”( )

A.宣扬了民主政治 B.促进实用思潮兴起

C.否定了君主体制 D.批判了孔孟儒学

解析:B 明末清初三大进步思想家反对君主专制,但民主政治近代才

传入中国,故 A 项错误;明清之际,进步思想家批判宋明理学,倡导求实

精神,三大进步思想家倡导经世致用,由关注心性义理的封闭状态转向

关注现实,与材料信息相符,故 B 项正确;明末清初三大进步思想家反对

君主专制,抨击了封建君主专制制度,但不等于否定了君主体制,故 C 项

错误;明末清初,黄宗羲、顾炎武和王夫之三位进步思想家对传统儒学

批判继承,对宋明理学的抨击,不等于批判孔孟儒学,故 D 项错误。

20.宋明理学家无私无畏、襟怀磊落的精神传承至明末清初,进步思想

家黄宗羲、顾炎武、王夫之等人将之延续,但彼此又有巨大差异。其中,

最大的差别是后者( )

A.彻底抨击儒学思想体系

B.猛烈批判君主专制统治

C.认为儒家学者掌握“道”

D.宣传民主革命思想主张

解析:B 黄宗羲、顾炎武、王夫之是对儒家思想的继承与批判,没有对

儒学进行彻底抨击,故 A 项错误;黄宗羲、顾炎武、王夫之是明末清初

民主思想萌芽的代表人物,对君主专制进行抨击,故 B 项正确;“儒家学

者掌握‘道’”是二者的相似之处,故 C 项错误;民主革命思想是资产阶

级革命派的主张,故 D 项错误。

二、非选择题(本大题共 2 小题,每小题 20 分,共 40 分)

21.阅读下列材料,回答问题:

材料一 “爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不答,反其敬——

行有不得者皆反求诸己,其身正而天下归之。”“富贵不能淫,贫贱不能

移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

——杨伯峻《孟子译注》

材料二 汉代政制,三代以下称美,关键即在于吏治队伍中存在一个由

通经入仕形成的儒生群体。他们“学大义,以道事将”,或在朝美政,或

在乡美俗,是汉代政治中的清流。

——陈明《儒学的历史文化功能》

材料三 宋代儒家复兴,范仲淹所倡导的“以天下为己任”和“先天下

之忧而忧,后天下之乐而乐”的风范,成为此后“士”的新标准。

——余英时《士与中国文化》

材料四 儒家伦理道德在实践中造就了一代又一代病态灵魂的扭曲的

人,为君主专制主义提供了最基本的社会条件,其最终归宿仍然不免是

虚伪和“吃人”,决不可能把社会引向理想境界。

——刘泽华、张分田《论儒家的理想国》

(1)材料一反映了孟子的哪些思想?(4 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉代儒生群体所发挥的作用及其

背景。(6 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“宋代儒家复兴”的背景和表现。

(6 分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,你对材料四中的观点持何种态度,

并说明理由。(4 分)

解析:第(1)问,据材料一“行有不得者皆反求诸己,其身正而天下归之”

可以得出自我反省(反求诸己),据“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能

屈”得出加强道德修养。第(2)问,第一小问,据材料二“或在朝美政,

或在乡美俗,是汉代政治中的清流”得出净化吏治,推行德教;第二小问,

可以从汉代对儒生的政策、汉代的教育政策及选官制度等几方面进行

分析。第(3)问,第一小问,宋代儒学复兴指的是理学的产生和受到重视,

根据这一判断结合所学来回答;第二小问,一个就是程朱理学的产生,

另一个根据材料三“宋代儒家复兴,范仲淹所倡导的‘以天下为己任’”

和“‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’的风范,成为此后‘士’的新

标准”得出士阶层的社会担当意识增强。第(4)问,第一小问,我们要根

据材料的信息对儒家伦理道德进行评价,你可以赞成,或者反对,或者

另有观点都可;第二小问,你要是赞成材料的观点就应该从儒家伦理道

德的消极影响这个角度进行论证;你如果认为材料的观点是片面的,就

要说明儒家伦理道德既有消极的影响,也有积极的影响。

答案:(1)思想:自我反省(反求诸己);加强道德修养。(4 分)

(2)作用:净化吏治;推行德教。(2 分)

背景:汉武帝重用儒生;大力兴办教育;推行察举制和征辟制。(4 分,任

答 2 点即可)

(3)背景:儒学危机;三教合一;宋代重文轻武,大力发展科举。(4 分,任

答 2 点即可)

表现:程朱理学的产生;士阶层的社会担当意识增强。(2 分)

(4)评分标准:可以赞成,或者反对,或者另有观点都可。(4 分)

示例一:赞成该观点。

理由:董仲舒提出“君权神授”、三纲五常等思想,强化了君权,程朱理

学强调“存天理,灭人欲”,扼杀人的自然欲求。

示例二:该观点是片面的。

理由:儒家伦理道德除维护君主专制政体外,对道德人格的养成具有重

要作用,比如理学重视主观意志的力量,注重气节、品德,强调人的社会

责任和历史使命。

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 哲学家们在晚周(注:春秋战国)时期大动乱的形势下,力图提

出稳定社会、安抚人心的原则。

——[美]泊恩斯等《世界文明史》

材料二 其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程,两汉 400 余年,它

渐渐由孔孟时期的原始儒学衍化为掺杂了诸子思想和古代迷信的庞杂

思想体系……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲是汉代学者改

造了儒家思想。

——费正清《中国——传统与变迁》

材料三 黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”,提出要“以天下

为主,君为客”,立“天下之法”,废“一家之法”。“向使无君,人各得

自私也,人各得自利也”。又说:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫

工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”在中国近代民主

革命时期,黄宗羲的《明夷待访录》被许多人称为 17 世纪中国的“民

权宣言”。

——袁行霈《中华文明史》

(1)依据所学知识,指出晚周时期儒家学者提出了哪些“稳定社会、安

抚人心的原则”?(6 分)

(2)阅读材料二,如何理解“儒家思想取得胜利”?汉代学者是怎样改造

儒家思想的?(4 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出《明夷待访录》为什么被称为 17

世纪中国的“民权宣言”。并分析其主张没有成为主流思想的原因。(10

分)

解析:本题主要考查中国传统文化主流思想的演变。第(1)问,注意时间

“春秋战国”和限定词“儒家学者”,根据所学知识直接迁移孔子、孟

子、荀子思想主张中有利于社会和谐与稳定的主张即可,比如政治思

想、民本思想、仁、礼等。第(2)问,第一小问结合所学知识可知儒家

思想由先秦时期的受到冷落到西汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒

术”,使儒学成为封建社会的正统思想;第二小问据材料“掺杂了诸子

思想和古代迷信的庞杂思想体系”和所学知识从董仲舒新儒学的理论

来源和内容进行回答即可。第(3)问,第一小问据材料“为天下之大害

者,君而已矣”可得出批判君主专制;据材料“提出要‘以天下为主,君

为客’”可得出提出了与近代民权思想类似的主张;据材料“立‘天下

之法’,废‘一家之法’”可得出主张法治;据材料“夫工固圣王之所欲

来,商又使其愿出于途者,盖皆本也”可得出提出工商皆本主张。第二

小问从政治、经济、思想以及自身局限等角度直接迁移所学知识回答

即可。

答案:(1)孔子:仁和礼;为政以德。孟子:仁政;民贵君轻;荀子:仁义、

王道;君舟民水。(6 分)

(2)胜利:汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”,奠定了儒家思想的正统

地位。

改造:董仲舒融合阴阳家、道家、法家思想改造儒学,提出“大一统”“天

人感应”“三纲五常”等学说。(4 分)

(3)原因:提出了与近代民权思想类似的主张;批判君主专制;主张法治;

提出了工商皆本的思想等。(4 分)

原因:君主专制空前强化,封建制度渐趋衰落;程朱理学占据思想统治

地位,禁锢人们思想;小农经济为主,资本主义萌芽发展缓慢;未明确提

出新的社会制度方案,未形成完整的理论体系。(6 分)

相关文档

- 人教版语文单元测试4:必修5第2单元2021-05-28 12:44:297页

- 人教版七年级数学下册第九章《不等2021-05-28 12:43:207页

- 牛津译林版九年级下册Unit 4单元检2021-05-28 12:43:099页

- 专题9 化学与社会发展综合检测2021-05-28 12:42:435页

- 部编人教版小学一年级下册语文第二2021-05-28 12:34:273页

- 部编版语文二年级下册第一单元检测2021-05-28 12:34:136页

- 浙江省杭州市2020届高三下学期教学2021-05-28 12:32:3120页

- 浙教版七年级数学下册第1章平行线2021-05-28 12:29:567页

- 2019-2020学年高中生物人教版必修12021-05-28 12:29:044页

- 2020-2021学年高中人教版历史必修12021-05-28 12:28:2715页